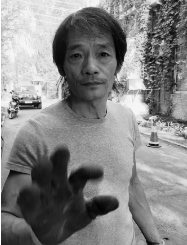

2019年3月AAC藝術中國月度觀察報告之年度藝術家:王煥青

重要藝術活動

《王煥青——85新潮以來的藝術創作》于2019年3月2日在蜂巢(北京)當代藝術中心成功舉辦。

“王煥青:85新潮以來的藝術創作”大型展覽,以全部五個展廳呈現藝術家王煥青自1982年以來的重要作品,涉及油畫、裝置、影像、紙本等多種創作媒介。作為藝術家的首次回顧展,展覽分為“I.純真的歡樂頌(1982-1988)、II.哀傷無處逃離(1990-2008)、III.微暗之火(2009-2018)、IV.輕聲低語(紙本與手稿)、V.沉重的肉身(裝置)、VI.假面舞會(影像)”等六個章節,以編年史的方式結合不同類型的創作主題,對王煥青自“85美術新潮運動”以來的創作脈絡進行系統性的學術梳理,既試圖探究其藝術生成路徑及其美學成因,同時也可視作為中國當代藝術如何詮釋和實踐“85藝術精神”的一個獨特個案。展覽由夏季風擔綱策劃,將展至4月17日結束。

上世紀九十年代,王煥青摒棄了農民畫樣式的外在形式,開始內在性重建繪畫另一種表達可能的途徑。“我不大能原諒自己在經驗里重復,尤其不能允許在意識到這樣會造成膚淺的風格的時候去恪守它。”(王煥青)1990年創作的《北方故事》,是王煥青作品風格流變的轉折點,畫面中透露出來的悲劇性歷史感和史詩性,既回應了八十年代末的歷史事件和隨之而來的社會轉型,同時也為他此后的創作確定了根本性的美學基調。除了藝術家的身份,王煥青也是一個教授、編劇、導演、寫作者、策展人和出版人。作為曾經轟動一時的話劇《切·格瓦拉》和《我們走在大路上》的主創人員之一,王煥青身上知識分子固有的品格和良知——尤其是少見的獨立思考能力和批判精神,讓他具備了異于一般藝術家的開闊視野和敏銳洞察力。在近幾年的創作中,王煥青不斷地在自我顛覆中推陳出新,聚焦人性的疼痛以及精神層面的困惑,并以純粹的黑白兩色為這個無可名狀的時代塑像。

縱觀三十多年的創作歷程中,王煥青對時代演進和社會發展的預見、凝視以及關注,絕非停留在描摹寫實的淺表層面。處身這個無可逃離的“焦慮的時代”(W. H.奧登),他的創作理念繼承了存在主義的信條,自由、孤獨、焦慮、存在的價值,自始至終成為他各個時期作品的核心脈絡。他既沒有把精神存在與社會以及個人的現實存在對立起來,也沒有因為現實的殘酷而遁入虛無之中,而是通過持續不斷的創作來抵抗和消弭這個時代的種種焦慮癥結,從而讓作品散發出當代藝術創作中罕見的形而上意味。正如尚揚贊譽他是“為數不多繼承85藝術精神的藝術家”,體現在王煥青身上的,或許就是那些大多數優秀藝術家共有的品質:高貴的激情,愛的勇氣,理性之光,以及永無休止的探索和實踐精神。

藝術家簡介:

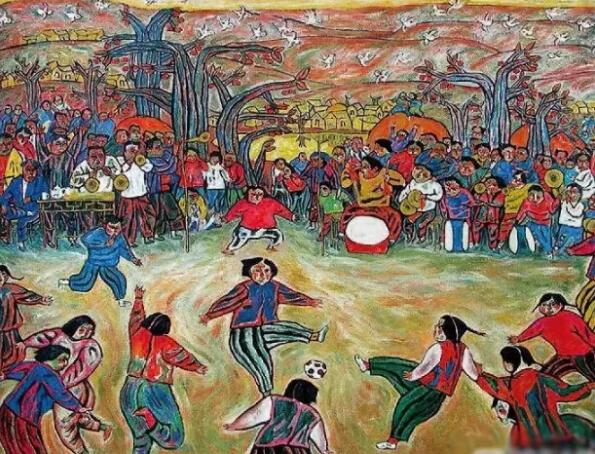

王煥青,1958年出生于內蒙古莫力達瓦旗。1982年畢業于河北師范學院美術系油畫專業,1991年在中央美術學院油畫系梅爾尼科夫油畫研習班和第六屆油畫進修班學習。現任教于北京服裝學院新媒體與動畫專業。1982年,王煥青大學畢業后分配至衡水地區群藝館工作,開始接觸和考察具有原始鄉土氣息的民間美術。中國傳統年畫中那種豐滿構圖、粗獷線刻、設色鮮亮和裝飾夸張的表現樣式,讓王煥青感受到了民間美術潛存著某種與西方現代主義不謀而合的美學特質,由此“潛心研究其緣起、內在精神、造型特征,而又試圖立于現代意識,對其作清晰的分析,把目標定在創立現代藝術之上”。(高名潞,《中國當代美術史 1985-1986》)王煥青以民間美術與西方現代主義有機融合的創作實踐,打破了“文革美術”遺留下來的千篇一律的程式化樣式,讓王煥青和友人創建的藝術社團“米羊畫室”引起了全國性關注,確立了他在“85新潮美術運動”中重要藝術家的地位和聲譽。

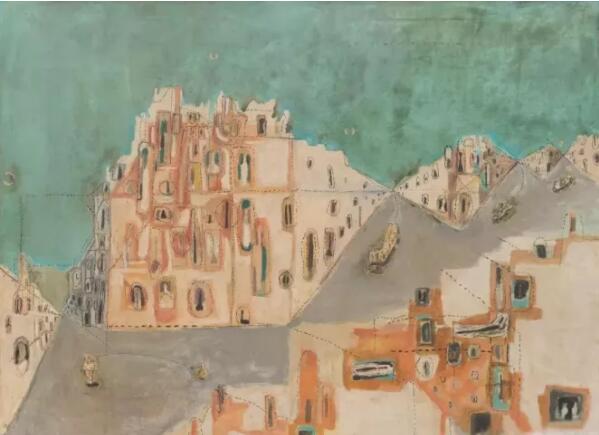

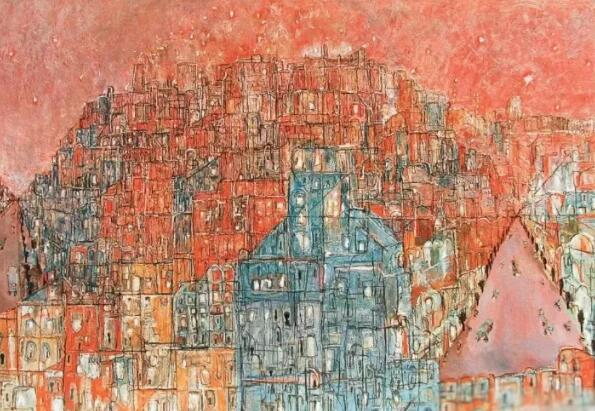

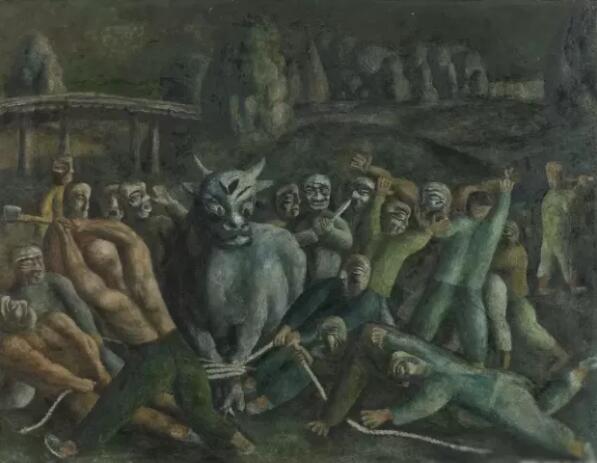

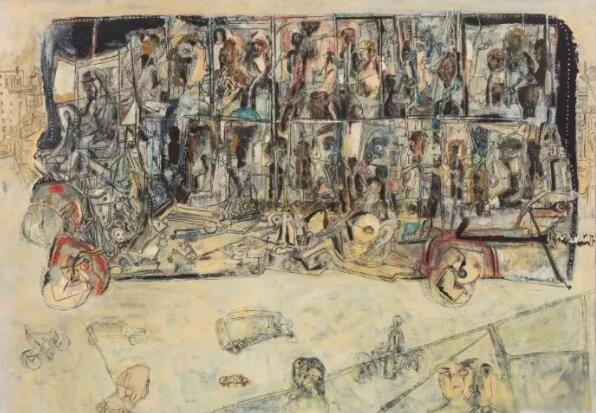

展覽作品:

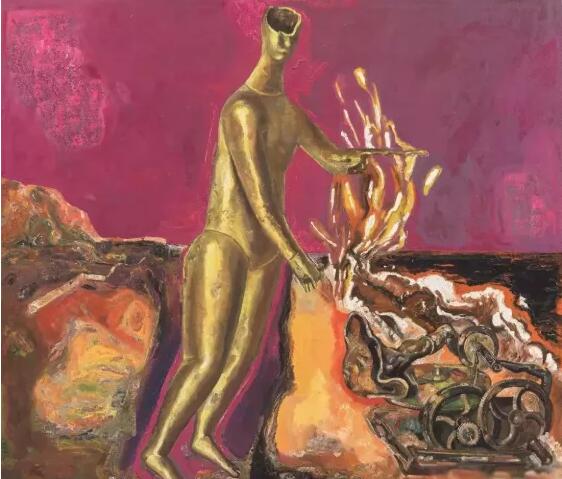

《紅色的石家莊》 135x150cm 1996年 布面油畫

《即將走上神壇》 133x148cm 1993年 布面油畫

《快樂的北方》150x150cm 1986年 布面油畫

《鄉間擂臺》 165x185cm 1985年 布面油畫

《石家莊之二》 80x100cm 1994年 布面油畫

《我住在城鄉結合部》

《石家莊》 61x50cm 1995年 布面油畫

《人民大街與革命路》 160x200cm 1996年 布面油畫

《北方故事》 65x80cm 1990年 布面油畫

《北京之北》 97x132cm 2002年 布面油畫

《國殤》 145x145cm 1993年 布面油畫

《露天電影》133x150cm 1993年 布面油畫

《青春》 147x147cm 1993年 布面油畫

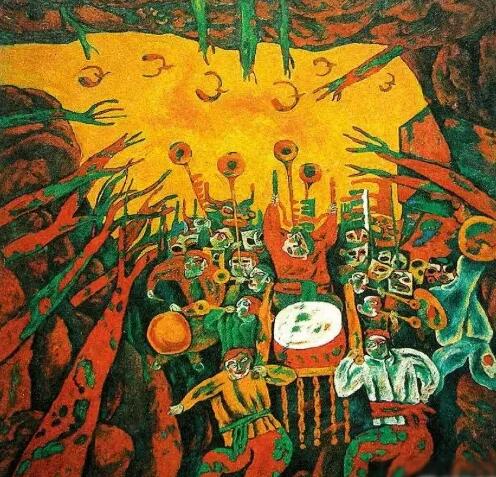

《烈日之聲》 200x200cm 1988年 布面油畫

《南口》 28x100cm 2006年 布面油畫

皖公網安備 34010402700602號

皖公網安備 34010402700602號