楊長喜,字悅之,號一山居士,別署臥雲齋主、逍遙翁。山東東營人。畢業于山東師范大學美術系,后進修于國家畫院、中央美院。師承程大利、曾來德、張立辰諸先生。

現為:文化和旅游部中國國際書畫研究會中外交流中心和中國書畫世界行聯合會簽約的國際高端書畫家,中國美術家協會會員,天津師范大學客座教授,中國傳媒大學藝術創作院特聘教授,中國人民大學藝術學院書畫研修班楊長喜工作室導師。

中國畫作品《根》獲1999年中國迎澳門回歸中國畫作品展金獎。《鎮河鐵牛》獲全國藝術品大展一等獎。諸多作品在國家級展覽中入選或獲獎。并在《美術》、《美術觀察》、《中國藝術教育》、《美術報》、《中國書畫報》等專業報刊發表。

多幅作品被中國美協、中國國家畫院、中國美術館及美國、韓國、日本、加拿大、中國臺灣等國家和地區收藏。2008年創辦學術性期刊《筆墨》。出版有《楊長喜畫集》、《楊長喜山水畫集》、《楊長喜花鳥畫集》、《山水畫基礎教程》等個人畫集和專著。其傳記和作品被收錄《中國專業大辭典》、《世界名人藝術大典》、《世界人物辭海》、《世界華人文學藝術名人錄》、《中國翰墨名家作品博覽》等20余部典籍。山水畫作品由文匯文化交易所上市。

風骨魁奇

——楊長喜山水畫品讀

文/耀文星

楊長喜先生字悅之,別署一山,號臥云齋主、逍遙翁。山東東營人氏。齊魯大地土厚水深、民風淳樸,自古多慷慨之士,先生的故鄉,更是黃河入海之地,河川壯美,歷史文化積淀深厚。常言道:山東出好漢。長喜先生便具有典型的山東好漢性格。他為人剛正,工作上克己奉公,事父母至孝,對朋友則至誠至義。朋友們都喜歡稱先生為“老楊”,所謂“老”者,一在于其年齡之長,是朋友圈中實打實的老大哥;二在于其為人,既豪爽坦誠又儒雅謙虛,頗有老輩風范。

我曾懷疑先生是否在部隊呆過,怎么處處有軍人作風(比如愛好體育,每日凌晨四點多必起床晨練,就曾令愛睡懶覺的我咋舌)。先生對我說:“年輕的時候最大的夢想就是當兵,可最終沒當成兵,卻走上了藝術的道路” 。是啊,人生總有許多吊詭,以先生的氣質性格,還真像個將軍。別看他平時從容淡定的,若碰上戰爭年代,或許還真是個可以叱咤風云、沖鋒陷陣,在百萬軍中取上將首級的角色。因為各種原因,先生沒成為軍人,卻成了畫家。

干一行則愛一行,先生在墨海中酣游,數十載寒來暑往,藝術成了他愿意畢生為之拼搏為之奮斗的事業。而這中間,先生從鹽場到學校再到機關一路走來,工作的變化,身份的提高,都沒有改變他對藝術最初的執著與真誠。在相當長的一段時間里,先生還擔任了機關領導職務。在忙完繁重的行政工作后,每當雞鳴枕上、夜氣方回之時,先生總還要靜靜地坐到畫桌前,畫上幾筆畫,既當作休息,又用畫筆表達他對生活點點滴滴的感悟。

后來,由于先生在藝術上的成績日益彰顯,被公推為山東東營市美協的主席。這幾年來,先生勞心勞力,為東營美術的發展做了巨大的貢獻。可是對于名氣與地位,先生一直看得很淡,在他眼中不過是身外之物,但是他的責任心卻在支撐著他為大家為地方多做一點事。他心底念念不忘的,恐怕還只是那張并不寬大的畫桌、那塊并不名貴的硯池。我知道,這才是他真正的安身立命之所。硯田耕耘,是苦還是樂,是寂寞還是歡愉,這一切恐怕都難為外人道,或者還是引陶淵明的那句詩,真是“此中有真意,欲辯已忘言”罷。

長喜先生在藝術上大致經歷由人物而山水的兩個階段。他早年的人物畫,因為時代的關系,受現實主義藝術風格影響較大。如《鹽工圖》、《墾區新花》等,題材來源于生活,造型精確,畫風樸實洗煉,其藝術的才華已初見端倪。隨著年齡的增長,先生逐漸走向了山水畫,試圖用自己的畫筆去表現黃河流域那些雄奇崔巍與天爭高的絕壁危崖。中國山水畫的發展,經歷了一千多年的時間,歷代名手疊出,蔚為華國。同樣的,長喜先生從人物走向山水,表面上看是興趣的轉移,但從深層次說,也是他向往自然,崇尚平靜的心性使然。

境由心造,畫如其人。觀楊長喜先生近年來的畫作,有種充盈天地的浩然正氣。他筆下的山水畫更是飽含著濃郁的民族情懷,亦如先生的為人,有著強烈的責任感與擔當意識。畫面開合,大氣而不做作。這讓我想到了學畫要先立品。古人云:“人品不正,畫而無法”。因為中國畫是抒情寫意的,在落筆之時便傾注了畫家氣質、修養、學識、閱歷、情感等等。所以對于畫家而言,更強調后天的綜合修養,強調精神內在的美。所謂:“文質彬彬,乃為君子。” 轉而外化,便成為一個人的風采。

先生畫集中如《山高無坦途》、《云深晴欲雨》等作品,皆丈二巨制,山石頂天立地,巍峨挺拔。用筆則揮灑自如,以強有力的中鋒勾勒為主,輔以散鋒側鋒,若風旋水轉,大有宋元君解衣磅礴的氣概。墨法則干濕并用,變化微妙豐富。

畫面中,點、線、墨塊有機交融,如排方布陣而骨法洞達。唐代張彥遠說:“夫象形必在于形似,形似須全仗其骨氣,骨氣形似,皆本于立意,而歸乎用筆”,長喜先生的作品,筆力勁健,具有雄強陽剛的藝術風格。當代山水畫壇制作成風,多以陰柔取姿,像先生這樣,以陽剛骨力作為藝術追求的,并不多見。自古好同不如獨詣,不隨流俗者必有大成。如果只是務求工細、依樣描摹,乃至骨法盡失的,不過作家庸史,不值一談。

當然,在這一點上,從本質上說是作品背后的一種人格力量起著關鍵性的作用。而在今天這樣一個商品經濟膨脹的社會來說,堂堂正正、頂天立地的高尚人格精神更是顯得珍貴。這種精神對一個國家而言稱之為國格,對一個民族而言則為民族氣節,而藝術雖然為“小道”,但關乎世道人心,故而我以為在藝術上,有必要提倡一種正大的價值取向。這也是我在面對楊長喜先生的山水畫作品時,產生的一點思考。

不論是山水畫還是花鳥畫,楊長喜先生的畫作都在追求筆筆寫來、書法用筆。看似隨意灑脫的線條卻不簡單。山水畫作中,先生喜歡多用干筆、中鋒寫出來。尊重傳統的同時更在意規律的把握。黃賓虹曾說,“作畫如下棋,要善于作活眼,活眼越多,棋即取勝”。楊長喜先生在作畫之時也特別注意留白。這所留之白并非素紙的白,正所謂“無畫處皆成妙境”,留白之處正是天地往來之氣的通道。對于布白,先生一則追求畫面的節奏秩序和諧,二則在乎自然之“道”也。先生眼中的構圖美感有別于西畫的平鋪直敘、無盡空間,而是呈現一種中國式的陰陽之美,“道”的美。正如宗白華在《美學散步》中所說,“我們向往無窮的心,需能有所安頓,歸返自我,成一回旋的節奏……我們的宇宙是時間率領著空間,因而成就了節奏化、音樂化了的'時空合一體',這是'一陰一陽之謂道”。

長喜先生畫山水以“骨氣”為先,同時也在師傳統、師造化兩個方面,下過不少貼實的功夫。他的山水畫,受五代及北宋時期的北方山水畫派影響較大。比如荊浩,史載荊浩善寫云中山頂,四面峻厚。先生對此進行了充分的吸收,其畫作對山頭云氣的處理,明顯地具備這樣的特征。當然還有近現代的傅抱石、黃賓虹、李可染等大家。

抱石的散鋒為先生所用,賓虹的積墨、可染的對景寫生都在先生藝術探索的道路上,給先生以許多啟迪。在師造化上,先生喜畫太行,此乃荊浩退藏之地。洪谷的蒼巖絕壁乃至草木煙云,都使先生沉醉不已。在感嘆大自然的鬼斧神工之余,先生每每挾一冊在山中,由具體的一樹一石入手,去體悟自己平時對荊、關筆墨遺意的理解。清代石濤說:“山川脫胎于予也,予脫胎于山川也,搜盡奇峰打草稿也”。長喜先生的師造化一方面在于搜集創作素材,另一方面,更在于在天地山川中去印證古人、印證自我,試圖從中去尋覓“山川與予神遇而跡化”的美妙藝術感受。

2006年秋,長喜先生的父母相繼辭世,先生盡完了作為兒子的最后的責任。這也使先生開始重新思索未來人生的道路。為了進一步深入傳統筆墨的堂奧,先生毅然辭去了行政工作,輾轉曾來德先生、程大利先生、張立辰先生等多位名師門下潛心學習。曾來德先生的書法用筆、“圍追堵截”的空間意識;程大利先生的筆墨認識論、內在修養說;張立辰先生的“筆墨結構說”和“墨白韜略”都為先生拓寬了眼界、開闊了心胸、扎實了筆墨。但是先生并不醉心于此。“近取諸身,遠取諸物”,參禪悟道。不僅對歷代名家的畫作悉心研究、“傳移模寫”,還常常走進自然,在自然天地中去驗證古人、師者所說,感受“造化鐘神秀”的奇妙。

具體地說,是進一步認識到士夫隸體與庸史作家之別:作山水,不僅要為山川傳神寫照,還更要參天地化育,追求“天人合一”的藝術境界。如果說,長喜先生原來下的功夫更多地體現于具體的筆墨技巧的話,那么,在程師門下的學習使他逐漸體會到了傳統藝術精神之所在。一個藝術家,沒有技的準備,輒曰氣韻云云、意境云云,不過是空口的游淡;但沒有進一步對道的體悟,則最終無法完成從必然王國到自由王國的飛躍。當然目前長喜先生的某些作品尚未盡善盡美,于筆墨精微明澄之境尚差一層透鱗之功。但對于中國畫而言,古來畫者煙云供養多享大耋,先生五十開外,正是做學問的往大好時光。只要假以年月,其超悟脫化,是可以預見的。祝愿楊長喜先生在自己熱愛的藝術事業上取得更大的成就,走的更長更遠。

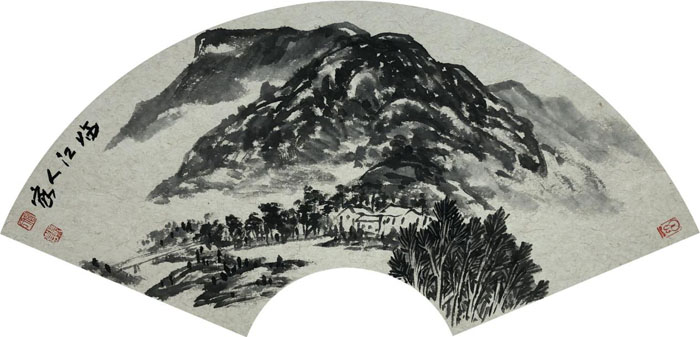

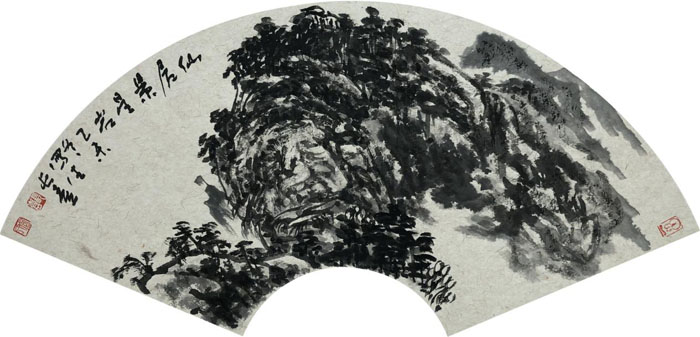

扇面寫生作品

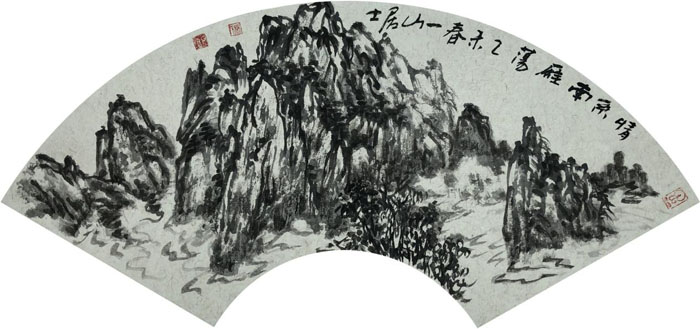

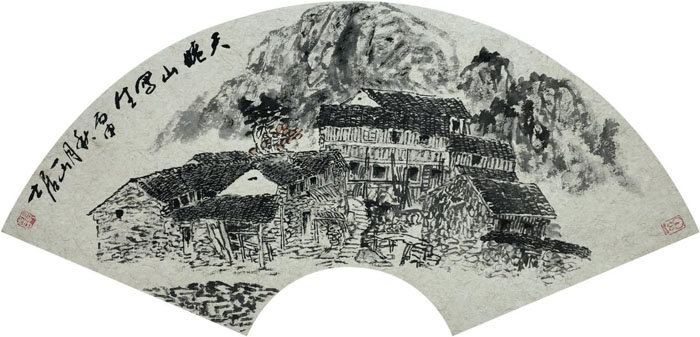

扇面寫生作品

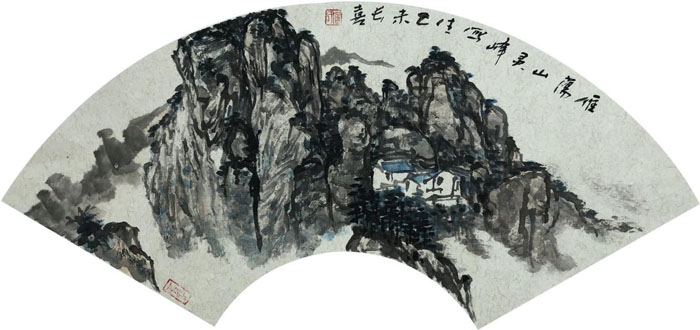

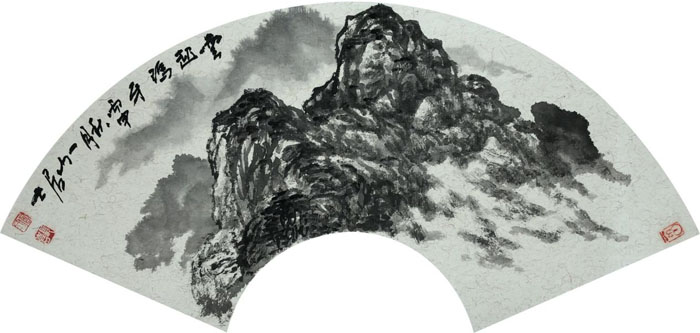

扇面寫生作品

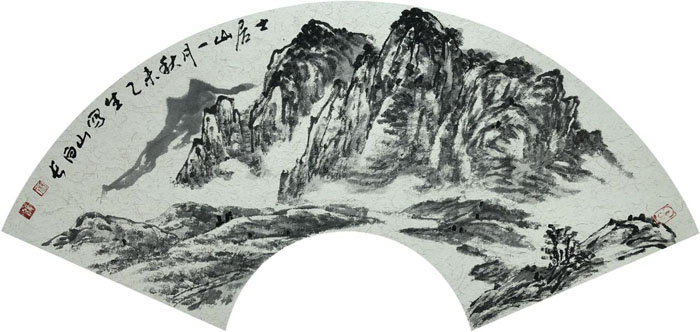

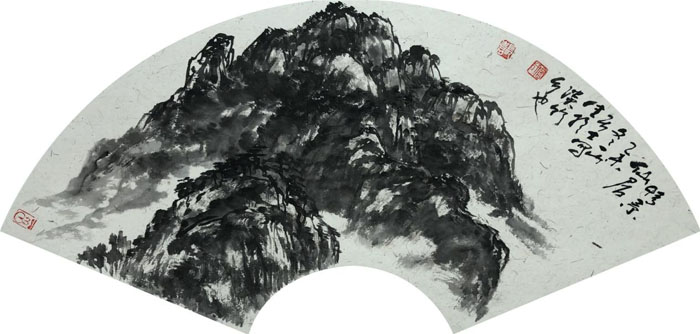

扇面寫生作品

扇面寫生作品

扇面寫生作品

皖公網安備 34010402700602號

皖公網安備 34010402700602號