北宋宋徽宗文會圖局部

徽宗逸事

文/曲洲

徽宗趙佶為神宗十一子,傳徽宗生時,神宗正在欣賞南唐后主李煜的畫像,嘆其儒雅過人,亦有不世之文才,后世之人亦惜徽宗之才,然同是亡國之君。

徽宗生辰為舊歷五月初五,傳此日不吉,遂改為十月十日,并宣天下此日為“天寧節”。一日徽宗微服出行,遇一落魄儒生姓李,問之竟與徽宗生辰悉同,憐惜之心頓生,便薦之蜀地作官,然此李生到任二日后便死。

哲宗死時只有二十五歲,沒有子嗣,便從兄弟中選皇位繼承者,向太后為神宗皇后攝政,中意端王趙佶,宰相章惇力主簡王,經朝議后端王得以繼承大統,此前朝廷內外亦傳言端王即位,其說有二:一是哲宗即位后,久未有子嗣,密派使臣問于泰州天慶觀徐神翁,此翁號為神仙靈異,得“吉人”二字,吉人者,徽宗之名佶也。二是哲宗在宮中建一大殿,沒有命名,眾臣獻名字皆不合哲宗意,便自手書“迎端”二號掛于殿門之上,端者,徽宗之封號。

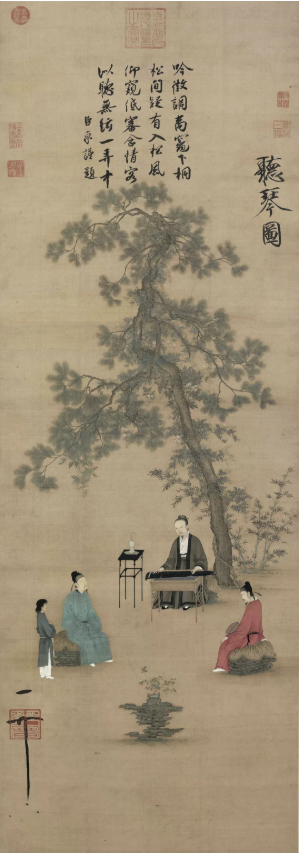

北宋 宋徽宗 聽琴圖 橫147.2厘米,縱51.3厘米 現藏于北京故宮博物院

欽宗趙桓為徽宗長子,王皇后所生,皇后早逝,而趙桓性情呆板,大不似徽宗之才情外溢,唯一喜好便是缸前觀魚,一言不發,終日安坐。徽宗欲除其太子位,便不能獲其疵柄,后金兵南侵,徽宗禪位于欽宗,出汴京竄向東南,欽宗流放蔡京、童貫等執政大臣,朝廷動蕩,欽宗本人亦無政治遠見,倉促上位,無以挽社稷于危難。

宣和年間,徽宗宣請諸皇子,酒過三巡,康王酒力不支,退席于側廳帷幔倦臥,徽宗問而視之,輒入既返,愕然默然。內侍問之答曰:“有金龍丈余,蜿蜒于榻上,此非天意乎。”靖康二字拆開后亦為:十二月立康,遂有康王南渡,建祚臨安之事。

政和間建艮岳,征花石,靈璧貢一巨石高二十余丈,船載至汴京,毀水門樓方可進內城,然千人移之不能,徽宗親自觀之,書“慶云萬態奇峰”,掛金帶于其上,石遂可移行。千古能御石者,徽宗與米癲矣。

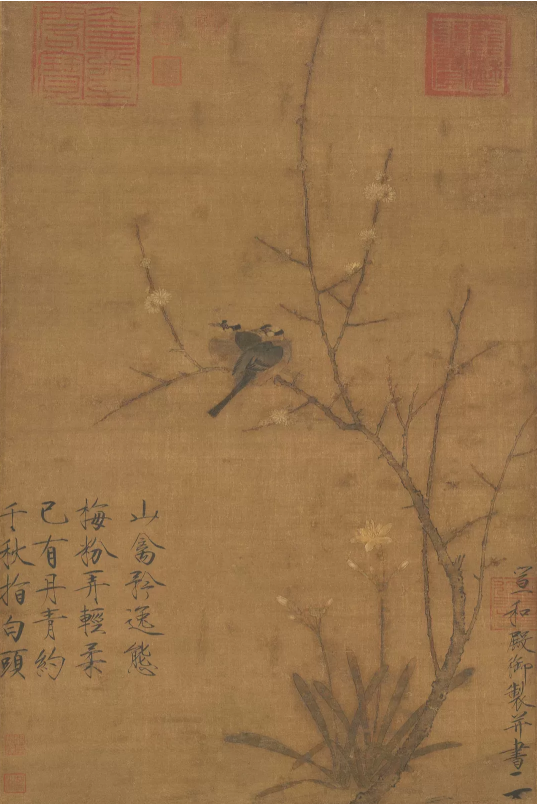

北宋 宋徽宗 臘梅山禽圖

高俅本隨東坡為一小吏,文章書法甚工,東坡外放出京,托高俅于駙馬王詵屬僚,王詵與端王(徽宗即位前王號)友善,一日高俅奉駙馬命送物于端王府,正值端王在園中蹴鞠,高俅候其側,神情頗為不屑。端王問之,可通此技?高俅遂脫衣對蹴,端王嘆其藝精收入門上。承大統后,高俅亦受高官,然不忘東坡之恩,對蘇門子弟關照有加。徽宗禪位后隨行至淮上,以疾歸,死于家中,不似童貫、梁師成輩流放坐誅,得全尸葬。

金兵南侵,徽宗傳位以后便以上香為名出逃,經應天府至泗洲,再到揚州渡江至鎮江方止,欲在此建行宮,發號令。金兵北撤,欽宗使李綱為使勸其回汴京,前后共數月有余,然回到汴京不到一年,便有靖康之難。

徽、欽二帝被擄,無絲毫反抗之力,想宋太祖英名赫赫,智勇過人,其子孫卻是怯懦如雞。二帝及其宗室隨從共一萬余人被押送至燕京、中京至上京,中間路艱道阻,供給缺乏,有千人死于途中。到達上京后金太宗讓徽、欽二帝在太廟及太祖墓前行牽羊禮,肉袒上身跪拜其中,還封徽宗為“昏德公”、欽宗為“重昏侯”,極盡污辱之事。只有欽宗朱皇后為全名節,投水而死。金太宗嘆曰:堂堂大宋皇帝不若一女子。后來徽宗遷到韓州居住,最后又遷至五國城(今黑龍江依蘭縣),直至薨畢。

北宋 宋徽宗 寫生珍擒局部

徽宗被俘后,雖然受到各種屈辱,但生活條件還能得以保證,人身相對自由,在五國城的日子里,金兵不加以干涉,給徽宗及其宗室隨從偌大一塊地方,自種自食,也定期給徽宗以公爵身份提供米祿用品。在被俘的日子徽宗與其妃嬪還生了七個子女(一說為九個)。到了后來由于徽宗的女兒都嫁給了金朝的宗室將領,有的還產子生女,徽宗自然成為他們的泰山,所以生活越加優渥。當然具備浪漫氣質的徽宗亦在此時不忘斯文,一日居上京聞外有賣書者,竟以衣換書,書乃王安石《日錄》,聞之欣然,達旦通讀。北行途中亦作詩不輟,計有千余首,至五國城,與諸王子賦詩答對,風雅依存。

居五國城時,徽宗讀唐史,深悔自己治國乏術,忠奸不辨,大興土木。沉溺享樂。曾語王若沖與蔡鞗曰:北狩八年未有行錄,今山河迥異,風俗變換,汝等躬耕之余為我記之,善惡必書,不可隱晦,將為后世之戒。后世遂有蔡鞗《北狩行錄》、曹勛《北狩見聞錄》載傳。

徽宗之鄭皇后居五國城二年后而死,鄭皇后曾為向太后宮女,聰慧賢淑,晚年一直陪伴徽宗,感情頗深,其死令徽宗悲傷不已,數日不食。壓倒徽宗的最后一根稻草是七子沂王趙枵、駙馬都尉劉文彥誣告徽宗謀反,金兵圍五國城,最后未查實據,處死了二人,得以平息此事,此事件從心理上擊垮了徽宗,親生骨肉尚且如此,人世之情焉在,存活之意盡喪,不幾月,便撒手人寰。

徽宗死后二年,宋金和議,金國歸還徽宗遺體及高宗母韋賢妃,徽宗死后以金人葬俗掩埋,不封不樹,南宋索其尸骸時竟找尋不得,棺槨華美,里面用一截木頭充放,至杭州,高宗竟不開棺驗證,葬于紹興,號祐陵,廟號徽宗。元代西域僧人楊璉僧珈盜掘南宋皇陵時,發現此事,被記載下來。

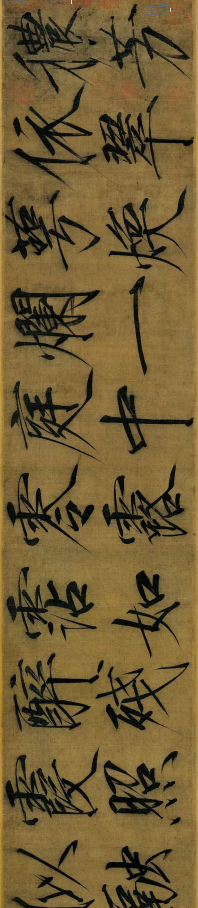

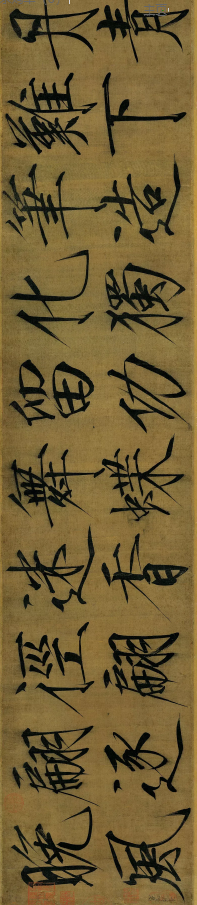

北宋 宋徽宗 秾芳詩帖全卷

皖公網安備 34010402700602號

皖公網安備 34010402700602號