高杰 1955年生于天津,1977年畢業于天津美術學院中國畫系,1982年回天津美院國畫系進修一年,2005年結業于中國藝術研究院。研究生院“碩士課程美術學研究班及中國藝術研究院中國畫高級訪問學者班”。現為天津工藝美院中國畫系教授,國家一級美術師。2012年應邀為中南海創作大型山水畫《群峰沐朝陽》。

另有全國各大專業刊物以不同形式如:封面、封底等重點推介。有《中國畫》《書畫家》《國畫家》《中國畫典》《華夏典藏》《神州書畫博覽》《逸品鑒賞》《鑒賞收藏》《藝術英才》《藝術名家》《藝收藏》《國畫收藏》《中國藝術經典一收藏》《神州書畫博覽》《中國美術》《當代中國畫圖史》《巔峰藝術》《環球藝術人物》《國珍品鑒》《中國畫市場》《盛世書畫》《文化》等。

教材出版:中央美術學院《高等中國美術院校教學范本——高杰系列作品》、吉林美術出版社《高等美術院校教學范本——高杰中國畫作品集》、中國文聯出版社《中國高等藝術學院教學范本——高杰山水畫作品》。

至今全國各大主流媒體網站均有專題報道。“中國美術家網”、“雅昌網”、“鳳凰網”、“騰訊網”、“新浪網”、“搜狐網”“中國藝術網”“中國收藏網”等。

腕底江山意象新,茫茫丘壑有詩魂

——記著名山水畫家高杰

最近,在祖國首都北京,天津山水畫家高杰先生引起了當今畫界的一直關注,好評如潮。《中國畫典》、《歲月有痕》、《藝術與繁榮》、《中國大畫家》、《中國畫》、《國畫家》、《藝術收藏》、《鑒賞收藏》、《華夏典藏》、《中國藝術經典收藏》等中國書畫界著名刊物,以及“中國網”、“人民藝術網”、“光明網”、“華夏藝術網”、“北京美術網”等媒體都連連刊載文章,推介高杰先生的山水畫作品。

高杰先生是我的良師也是益友,他做人謹慎,待人謙恭,從不張揚,低調處世,凡是都讓人三分,但對山水繪畫則暗下苦功。四十年磨劍,靠自己勤奮努力,闖出了自己的中國畫藝術的新天地。高杰先生現為天津工藝美院國畫系教授、國家一級美術師。1955年出生,1977年畢業于天津美術學院,在校期間得益于孫奇峰先生、王頌余先生、白庚延先生、楊德樹先生等多位恩師的精心指教,受益匪淺。后又得到了著名山水畫家孫克剛先生、趙松濤先生,大寫意畫家梁琦先生的多方指教,眼界大有提高。2003年至2005年就讀于中國藝術研究院研究生院美術學研究生課程班及中國畫訪問學者班。

高杰先生自幼喜愛繪畫藝術,中國畫大師黃賓虹、齊白石、徐悲鴻、傅抱石、李可染等自小就是他心中的偶像。“我要做一個有出息的畫家”是他孩童時代立下的誓言。靠著對中國畫事業如癡如醉般的摯愛,靠著“懸梁刺股,聞雞作畫”的堅持和韌勁考入了天津美術學院,在77屆畢業生里,高杰先生是年齡最小的“小弟弟”。在同屆及后來畢業生中,已經出現了何家英、劉浩等享譽畫壇的當代著名畫家。高杰先生則當仁不讓,奮力拼搏,多方求教,努力創作,在中國山水畫的領域創造與實踐,形成自己山水畫的藝術風格和藝術特色。

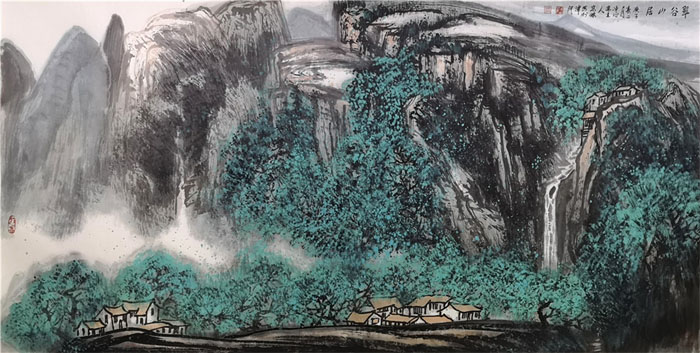

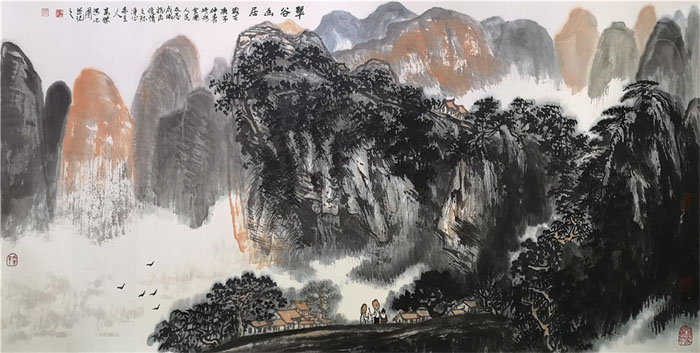

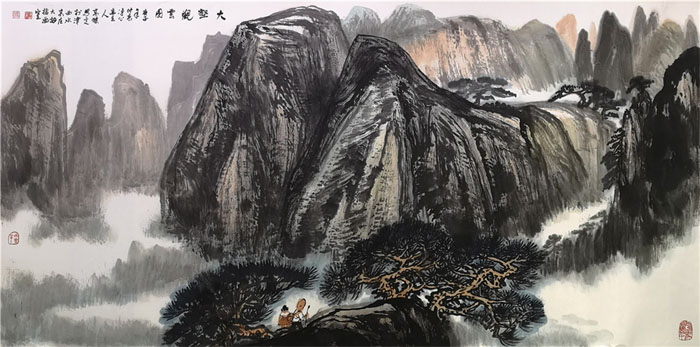

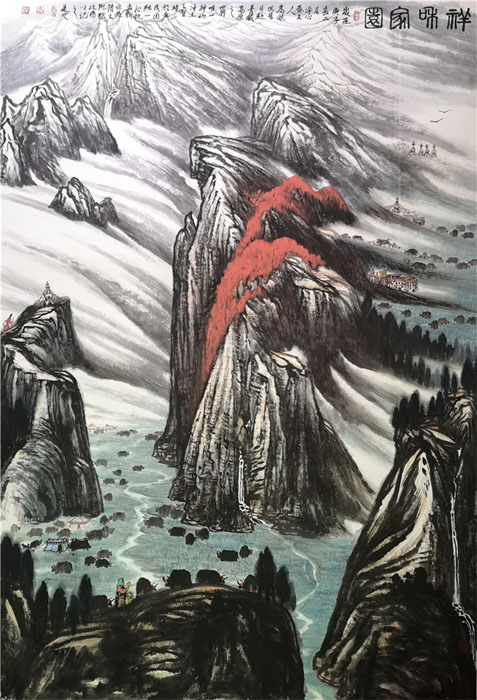

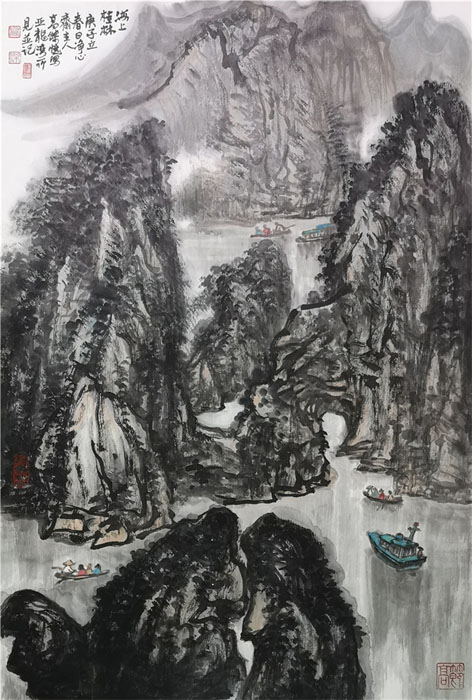

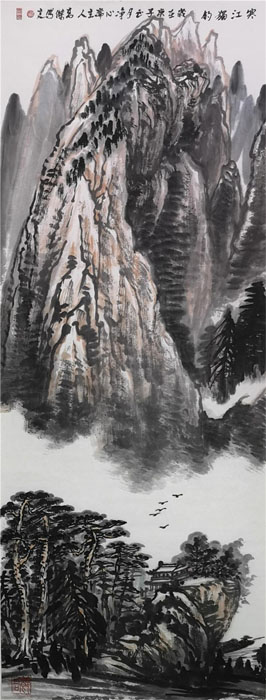

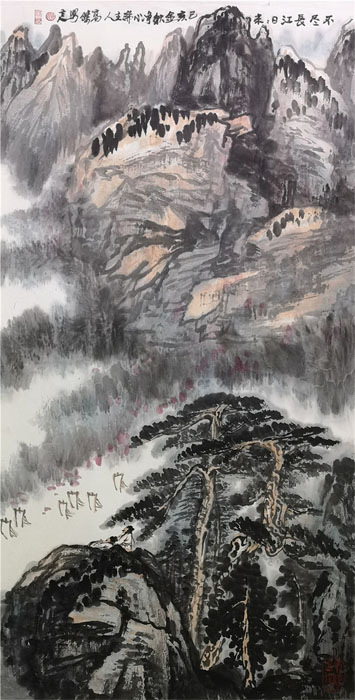

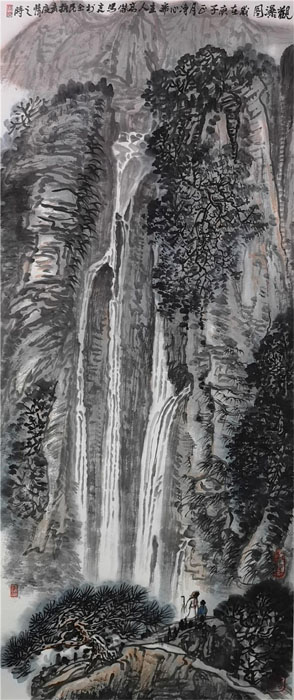

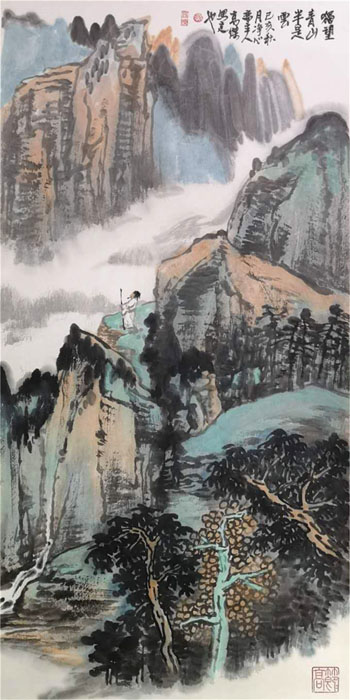

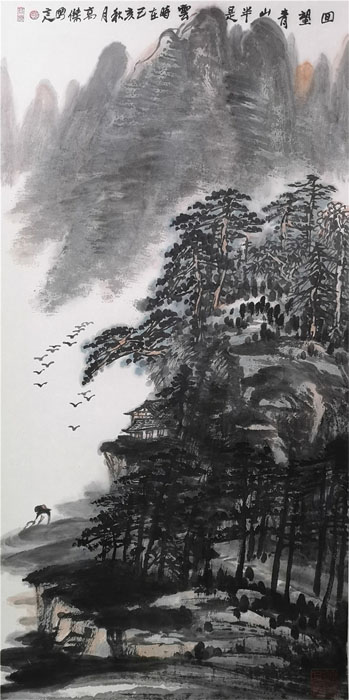

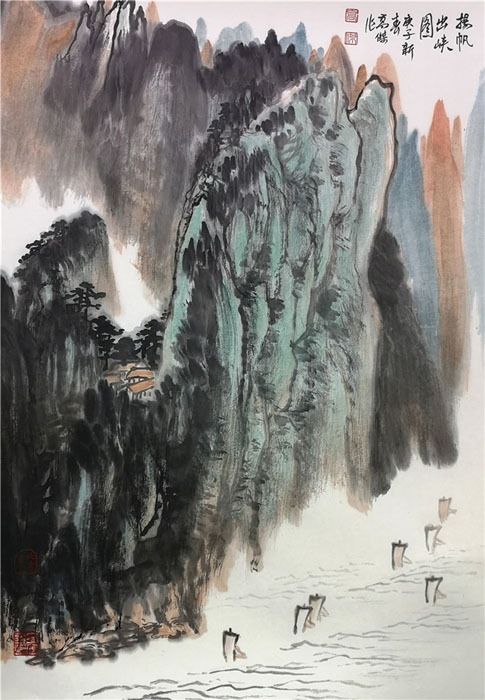

壯觀雄渾、磅礴大氣是高杰先生山水畫的顯著特點。縱觀高杰先生山水畫作品,我們能夠感受到大山的巍峨,大山的力量,大山的宏偉,大山的胸懷,大山的品德。“骨法”又作“骨氣”,是中國畫的專用術語,是指作為畫中形象的骨干筆力。畫家在傳移摹寫現實形象中,一定要給與所摹形象以某種意義,要將自己的感情即對某種物象而產生的感情直接從所摹形象中表達出來,高杰先生正是用一種對祖國河山的摯愛情感和滿腔豪情加之對山水畫本體的深刻理解和全面修養,才使得自己筆下的山川,風骨凜然,雄偉俊逸,一波三折,力透紙背,流暢如行云,凝重如古藤盤曲,輕松如閑庭信步,自由如魚得水。《太行頌》、《悟道圖》等作品,或俊秀、或蒼茫、或飄逸、或渾然,但都畫出了大山的氣勢,大山的神采,大山的靈魂。達到了抒發心胸,出神入化,氣韻生動,一片神行的藝術境界。

留白靈動,變化無窮是高杰先生山水畫作品的另一個顯著特點。作為山水畫藝術的高手,即擅長畫山,更擅長畫水。水蒸騰物色,水無形無色,而繪畫恰恰是視覺藝術。通過留白來表現大千世界中水之萬象。如何畫好水?高杰先生下了異于常人的苦功。他認為,水,因動而靈、因動而勢、因流而暢。靈則有神,勢則氣通,暢則韻致無窮。神靈氣行,情致自生,連綿相傳,勢脈貫通,氣韻自然生動。高杰的《黃河之水天上來》、《碧海驚濤》畫的都是水勢。整個畫面,瀑布飛濺波瀾洶涌,飛揚升騰氣勢雄偉。高杰正是用虛中含實,實中有虛,陰陽相濟的中華傳統辯證理念,以縹緲混沌的皴法,畫出了瀑布的洶涌澎湃和萬馬奔騰的雄渾之勢。把中國畫技法的虛與實,氣與韻處理得恰到好處,如無畫水則情溢于水的真性情,是很難達到神往無窮之藝術境界的。

皴法多樣,神韻貫通是高杰先生山水畫技法的突出特色。中國山水畫有著兩千多年的文化傳承,畫山水講究皴法,皴法不嫻熟畫不出大山的氣勢和神韻。高杰先生在文化上繼承了先人優秀傳統的基因,憑著自己的勤奮和悟性,闖出了自己繪畫技法的新天地。高杰先生的山水畫皴法很難明確的歸為哪一類。他的山水畫主體構成既有披麻皴、解鎖皴又有牛毛皴、斧劈皴、折帶皴、亂柴皴、雨點皴等。更多的卻是這些皴法的變化和融合。他的《家在楊柳岸畔》、《溪山消夏圖》、《童年的記憶》、《太行秋韻》、《高原風情》、《悟道圖》等作品,即可看到高杰先生山水畫皴法的嫻熟,也能看出他在山水畫皴法上的融合與創新。高杰先生的山水畫用力均衡如錐劃沙,使人觀后感到山與水都在動靜之中,予觀者以生機沛然的藝術享受。

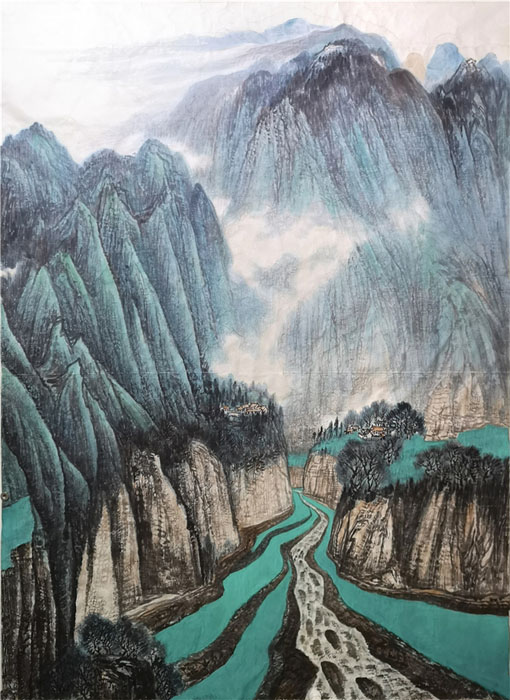

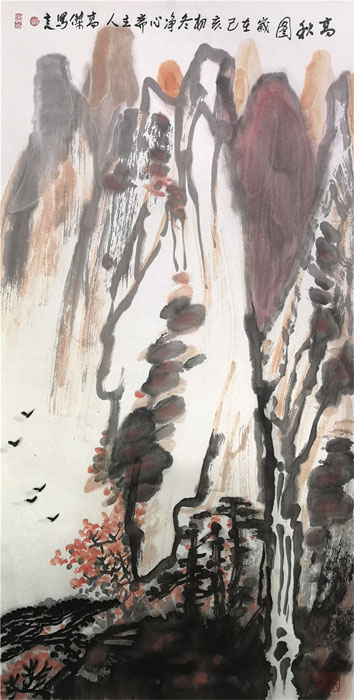

巧用染法,色彩明快是高杰先生山水畫藝術特色的另一亮點。他的山水畫作品《兩只蝴蝶》、《道法自然》、《清幽》和《高原格桑花》,都是用的不同的染法。以濃、淡、干、濕、凝、漬的變化,積染而不死板,淋漓而不臃腫,畫出了中國畫傳統的“筆情墨趣”。高杰先生在山水畫創作中努力追求的是蒼茫厚重中不失靈動,輕靈縹緲間又不失厚重,色彩斑斕而不失傳統底蘊。因此給人以賞心悅目,清新明快,大氣厚重的欣賞歡娛。

高杰先生對自己在中國畫之山水畫繪畫藝術上取得的成績從不滿足,他總是感到自己還年輕,藝術之路永無止境。他還要領悟,還要繼續攀登。他認為先賢講的“學無止境”是人生致理,只有當自己積累到一定程度才能領悟更高一層的畫道。藝術的終極對決拼的不是技巧而是全方位的修養。不斷的學習充電,遠師古人,近師造化,是先生一直遵循的學習途徑。拿起畫具背起行囊,是他必修的課程。

南海之濱、雪域高原、巍巍太行、蒙古草原、黃土高坡等都留下了先生尋心悟道的足跡。用自己的第一手素材創作了大量的有異于他人的山水畫作品。他常講:在學習上要走兩條線,縱向上要與歷代的先賢對話請教、學習。橫向上要在近現代的大家身上汲取營養壯大自己。因此業內及學術界人士普遍認為雄渾厚重,磅礴大氣而又不失婉轉,是高杰先生山水畫的顯著特點。他畫的山崇高、巍峨、宏偉、雄強、堅韌、包容。他畫的水致清、致靜、致柔、致美、浩淼、壯闊、澎湃。這樣自然流暢的藝術效果,是非修養全面的畫家難以達到的高度。

高杰先生的作品曾獲:“香港回歸一周年全國書畫展”銀獎、“紀念長征勝利70周年全國書畫大展”金獎、新世紀中國山水畫百家、優秀人民藝術家稱號,作品《萬仙山》參加全國工筆畫大展后被中國美術館收藏,2012年應邀為中南海創作大幅山水畫作品《群峰沐朝陽》,并有大量作品被國內外多家美術館及私人機構收藏。學術論文在《書畫家》、《國畫家》、《中國畫》、《中國畫典》、《中國大畫家》等多家大型學術刊物上被發表。

天津美院著名史論學者、教授、藝術批評家,何延喆先生看過高杰的山水畫作品后非常激動,即興賦詩兩首給予了高度評價。

一、腕底江山意象新,茫茫丘壑有詩魂。

融融行跡蒼蒼骨,造化鐘神勢吞吐。

二、萬象崢嶸氣渾淪,南風北韻匯一身。

停云舒卷驚濤怒,芳草斜暉禪悅心。

一鳴

2016年3月 天津

廩剛柔以變化——高杰山水畫

中國山水畫歷來是古今畫家寄托懷抱,抒發情感的載體。早在南北朝時,隨著山水詩的盛行,山水畫也開始發端。南朝宗炳在《畫山水序》中認為,“山水質而有靈趣”,是“仁智之樂”。他說“圣人以神法道,而賢者通;山水以形媚道,而仁者樂,不亦幾乎?”由于當時玄學盛行,直接影響了畫家的創作觀和審美觀。自然山水和山水畫都可起到“凝氣怡身”的“暢神”作用。和宗炳同時的山水畫家王微在他的《敘畫》中說:“望秋云,神飛揚,臨春風,思浩蕩;雖有金石之樂,圭璋之琛,豈能仿否之哉!”可以看出,歷來畫家對山水之鐘情。中國山水畫歷經千年之發展,名作迭出,群星璀璨,成為中國文化特有的現象。

在當代,山水畫是在當代人的認識觀的指導下,在當代的藝術情境中所發生的創作結果,這一結果就是于創作語言上的內涵式發展和藝術形式上的外延式融合。它給人鮮明的特征是即顯示帶有東方文化內涵的傳統功力,又有現代形式感,尤其在水乳交融的藝術表達中,這種形式并非暴露出任何形跡和空間狀態,而是寓許多感知的和不可名狀的東西,它們游弋于水與墨、意與情中,體味著山水之莽蒼,闡釋著自己之審美觀。

高杰山水畫作品,就是這樣的認識。他的筆墨有著嚴格的技術規范,但他對這些固有規范的組織和理解,則在他的山水語言的組織中有獨特的形式顯現。這體現著他對傳統的理解掌握及新的當代觀念的融合。因此,他的作品體現出的趣味也就不像一般玩弄筆墨技巧的人那樣,流于輕率與空乏,而是處處于山水的厚重中透露出松靈。在山水的表現上,他是通過把所描繪的對象的主要結構和特征,先變成筆墨符號,再將其放入特定的空間關系的組合中來實現的,在不同的山水單元組合中,他大膽的跳離一般畫家對自然場景雷同的平庸的先擇,雖然山還是那個山,水還是那個水,但他只保留最能體現自己認識觀念和審美水平的形象。因此,他的畫面在保證了整體大關系的情況下,保證了對傳統山水語言沿襲的情況下,在內在的形式內涵上,穩穩地走了一步。

筆墨的表現與時空的表現較好的通過對所描繪山水環境的處理上體現出來,是高杰山水畫深度化的依據,其筆墨之所以做到雄渾而不含混,輕松而不輕率,正如他說的“用筆奔放處不離法度,精微處要照顧到氣魄”。這是對用筆控制和收斂的能力。觀古今山水畫,無論是北山的雄渾峻厚;還是南水的煙云縹緲,都賴于對筆墨的駕馭。“天地之道,陰陽剛柔而已”,化為用筆用墨,是為能剛柔相推,變化其中。像沈周山水,短筆圓皴,景象雄渾擴大,是剛。而董其昌則以潑墨米點之法,淋漓的渲染江南的靈秀之氣,是柔。至于石濤,他說自己的筆墨之法“其勢似英雄起舞,俯仰蹲立,翩躚排宕”。而具體運筆時,“隨其婉轉,消去猛氣”,又有陽剛與陰柔的辯證關系。對于高杰來說,在運用筆墨時同樣恪守著剛與柔的大勢,但又對作品全局大意境的把握十分注意,在大意境中把握創作的立意,并在大意境語言的轉達中,充分展示畫面各個局部和筆墨矛盾的關系,利用局部的筆墨矛盾去強化和豐富整體的平靜與和諧。

所以,高杰的畫面中,筆墨成為他制造矛盾又化解矛盾的契機。但這種矛盾不是以沖突和刺激來顯現的,而是憑借他的學識和修養,掌千山萬水于尺幅間。觀其畫,讓人如在心平氣和中領略中國山水的精神。

山水在于氣象,在于氣勢,在于氣質。氣氛如“子在山陰道上行,山川自相映發,或云蒸霞蔚”。氣勢如“山如濤兮石如海,萬里松風黛色開”。氣質如“不做驚風怒霆戰掣之狀,而元氣在含吐間”。而這一切都需要畫家全身心地投入到創作中,投入到大山大水的懷抱,體味自然萬物的無窮變化和生生不息。尤其是當下,對藝術理解的多元化和創作上的多元化,使許多畫家茫然而不知所措。那么,發展當代中國山水畫,必須對傳統進行再學習,對生活進行再認識,重新審視過去,敢于挪揄既有的思維定式,創造出有意義的新山水畫。

皖公網安備 34010402700602號

皖公網安備 34010402700602號