貝爾特·威爾(Berthe Weill)拿著剛從家里得到的四千法郎嫁妝,但她不愿意花哪怕一分錢去結婚。這位36歲的猶太人有更好的東西可買,比如一位聞所未聞的年輕西班牙藝術家巴勃羅(Pablo)的斗牛粉彩畫。它們便宜又吸引人,足以掛在她剛于1901年12月1日在維克多·馬塞(Victor Massé)街25號開業的新畫廊上,并讓別人尊敬地稱呼她一聲“貝爾特夫人”。她印在新畫廊名片上的座右銘是“一個年輕人的地方”,標志著她的小畫廊是20世紀現代藝術的故鄉,而在當時這還是一個尚未命名的藝術類別。

“貝爾特·威爾完全致力于現代繪畫,憑的正是一股激情,”在2011年出版了第一本威爾傳記的瑪麗安娜·勒·莫萬(Marianne Le Morvan,)說,“她是唯一一個揭露未知的人,幫助過那么多陌生的藝術家,這是非常冒險的商業賭注。”

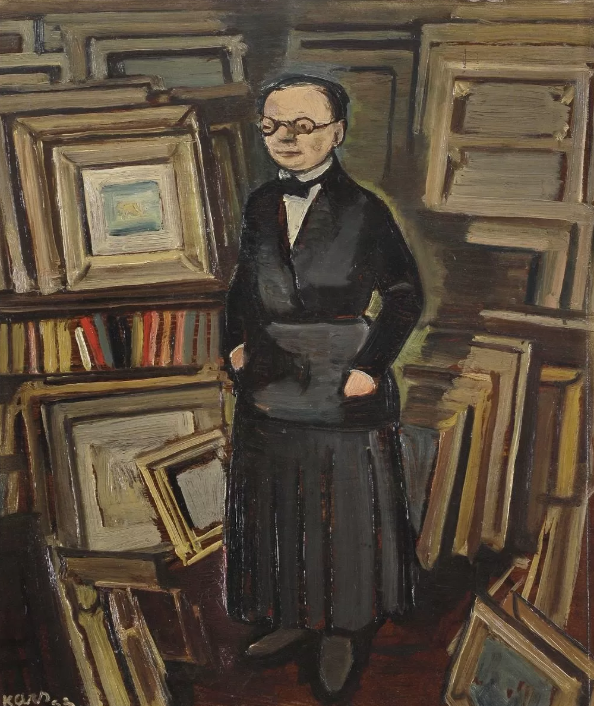

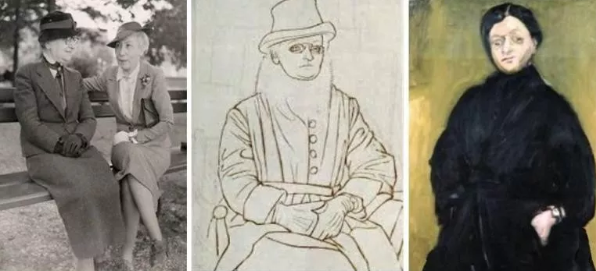

Georges Kars《貝爾特·威爾肖像》1933年? Maxime Champion. Courtesy of Marianne Le Morvan

現代藝術孵化器

即使不談對現代藝術的卓越貢獻,僅從女人開畫廊這件事來說,威爾也是第一個吃螃蟹的人。在20世紀初的巴黎,女性與男性還沒有同等的薪水和保障,法律給所有女人的角色僅是妻子和母親,尤其是在男性話語權根深蒂固的藝術圈,女人開畫廊更是匪夷所思的事。

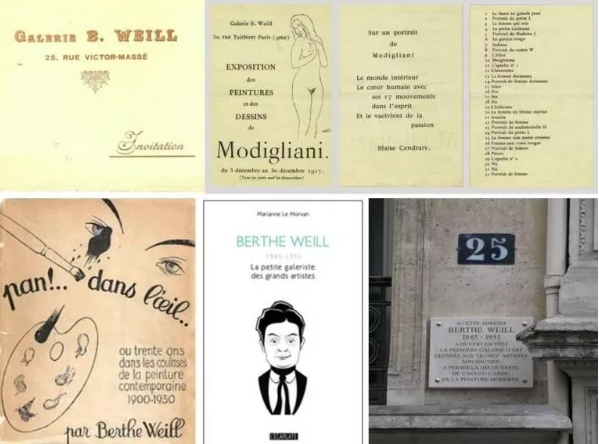

作為當時藝術市場中唯一的女性,威爾在艱難的環境中以驚人的勇氣定義了自己。不過也多多少少做了一些妥協,比如畫廊名“Galerie B. Weill”中的名字變成了縮寫“B”,以逃避外界對其女性身份的非議。

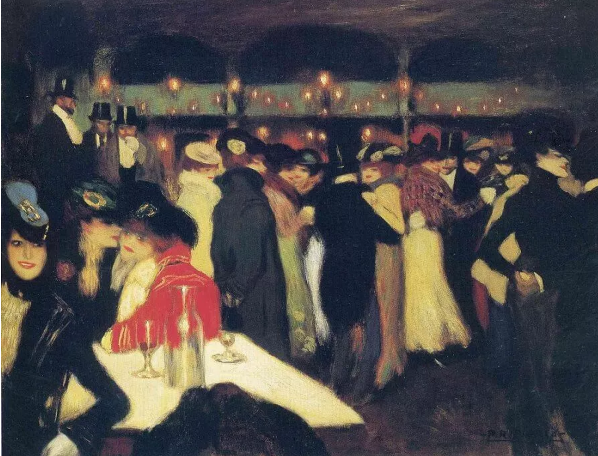

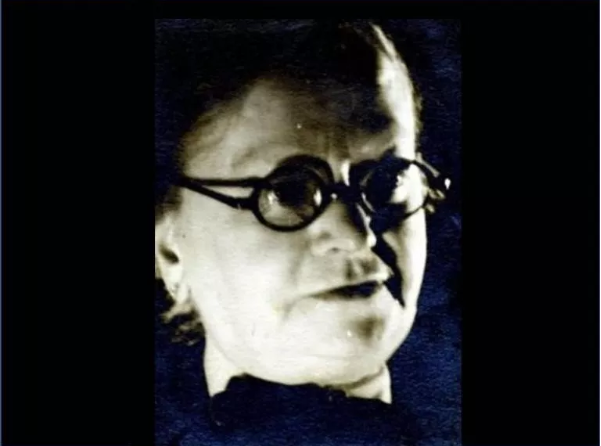

比大多數畫廊主幸運的是,威爾在決定開畫廊的前一年,就認識了巴勃羅·畢加索(Pablo Picasso),并第一個購買和出售了他的作品,當時這位現代藝術傳奇大師還沒畫出任何一幅杰作。正如畢加索的傳記作家約翰理查森(John Richardson)所描述的那樣,“這位眼鏡片像金魚缸一樣厚的猶太老處女,曾多次展出畢加索的作品,包括1902年的一場展覽就展出了30幅畢加索早期作品。”就在那時,她以250法郎的價格將畢加索的《德拉加萊特紅磨坊》(Moulin de la Galette)(約1900年)賣給了藏家和報紙出版商亞瑟·胡克(Arthur Huc),現于古根海姆博物館收藏。

畢加索《德拉加萊特紅磨坊》1900年作,現藏于古根海姆美術館

那年,胡克還從威爾那里購買了亨利·馬蒂斯(Henri Matisse)的一幅靜物畫,作價130法郎——這是有史以來第一次由經銷商交易的年輕野獸派藝術家作品。不過,大部分收藏家當時都不太愿意把賭注押在這些“小人物”身上。“斯坦夫婦(Leo and Gertrude Stein)對馬蒂斯感興趣” Weill在自傳《Pan dans l'oeil》(1933)中寫道:“他們不敢,‘相信我,買馬蒂斯吧’我告訴他們”,斯坦夫婦后來成為馬蒂斯最重要的藏家。

如果威爾專心經營畢加索和馬蒂斯,她的職業生涯也許會賺得盆滿缽滿,但是這位特立獨行的女性選擇了一條完全不同的路:發掘新興藝術家,并貫徹到底。

薩爾·阿賓(CésarAbin)1933年所作漫畫:居中為威爾,其他分別是馬克·夏加爾(Marc Chagall),莫里斯·德弗拉明克(Maurice de Vlaminck),喬治·布拉克(George Braque),巴勃羅·畢加索(Pablo Picasso)和費爾南·萊熱(FernandLéger),?Archives

威爾一生為400多位新興藝術家舉辦過展覽,其中囊括了多個重要現代藝術流派的重要藝術家。例如她曾在1905年的秋季沙龍前發現了野獸派,展出了包括安德烈·德朗(AndréDerain)、勞爾·杜飛(Raoul Dufy)、凱斯·凡·東恩(Kees van Dongen)、莫里斯·德弗拉明克(Maurice de Vlaminck)等野獸派先驅。她還為喬治·布拉克(Georges Braque)、阿爾伯特·格利茲等立體派信徒留出展覽空間。同時威爾也是達達主義者弗朗西斯·皮卡比亞(Francis Picabia)和奧菲斯·特羅伯特·德勞內(Orphist Robert Delaunay)的第一個經銷商。

一個特殊的意大利人

1917年12月,威爾遇到了她職業生涯中最特別的展覽,一個朋友向她熱情地介紹了莫迪里阿尼(Amedeo Modigliani)這位意大利來的落魄帥哥,他的畫在當時無人問津,卻別具一格,經過幾次拜訪,威爾最終決定冒險一試,一如過往十多年間她所做的。那時候,威爾剛剛把自己的畫廊遷到位于Rue Taitbout的新址,但這卻成了莫迪里阿尼這輩子最倒霉的事兒——畫廊旁邊有一家警察局。

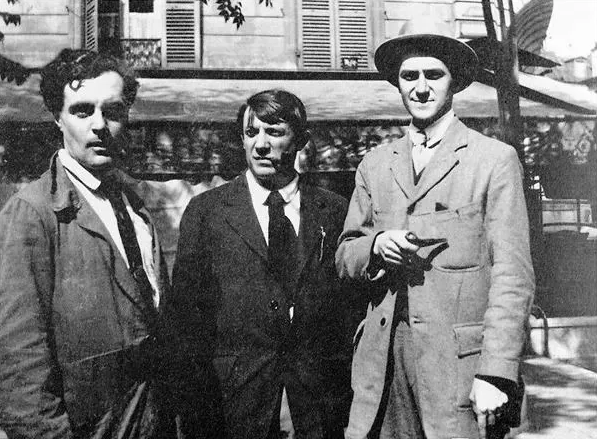

1916年,莫迪里阿尼(左)與畢加索等藝術家在巴黎合影

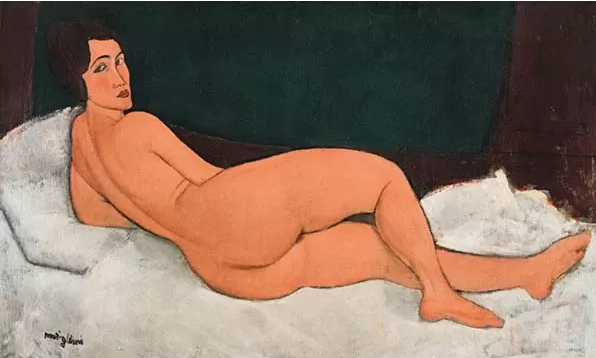

莫迪利亞尼1917年所作的《向左側臥的裸女》曾在其唯一個展中呈現,2018年在紐約蘇富比以1.57億美元售出

展覽開始后迅速積累的圍觀人群引起了警察們的注意,他們看到畫廊墻壁上掛著很多大尺幅的裸女畫作,甚至為了宣傳,還有一幅裸女被放在畫廊的櫥窗里,引起了很多路人駐足圍觀。警察闖入畫廊勒令將整個展覽關閉,理由是藝術家的裸女像傷風敗俗、擾亂公共秩序。

貝爾特?威爾也被叫去面見警長,“我穿過擠滿擁擠人群和談笑聲的街道,爬上了警察局的臺階”,威爾曾這樣對一位作家回憶道,“警察局里塞滿了‘請來的客人’”。

威爾對警長說:“你想見我?”

“沒錯,我命令你把那些污穢的東西都拿下來”,警長回道。

威爾試著做些解釋:“藝術鑒賞家們倒是和您有著不同的見解… …那些裸女畫哪里不好了?”

警長:“那些是裸體的女人!如果不立刻執行我的命令,我可以叫一隊警察去全部查封。”

最終,這場展覽只進行了幾個小時就被迫關閉了,墻上的畫作還是威爾請受邀觀展的嘉賓幫忙取下來的。而這也成了莫迪里阿尼人生中唯一一次個展。

2015年《側臥的裸女》在紐約佳士得以1.704億美元售出

后來的事我們都知道,在展覽被迫關停的100年后,這些被指責傷風敗俗裸女畫賣出天價。其中《側臥的裸女》被上海龍美術館創始人劉益謙以1.704億美元拍下,至今仍是莫迪里阿尼的價格紀錄。

從警察局出來后,威爾曾對莫迪說“如果以后您不再被誤解,請您一定要再回來。”如今,莫迪已經是現代藝術史上最重要的藝術家,而威爾或許比任何人都更早發現這一點。

大庇天下寒士俱歡顏

除了發掘現代藝術巨匠,從1920年起,威爾還將近一半的展覽機會奉獻給女性藝術家們。包括艾米麗·查米(Emilie Charmy)、愛米·大衛(Hermine David)、瑪麗·勞倫斯(Marie Laurencin)、杰奎琳·馬爾瓦爾(Jacqueline Marval)和瓦倫丁·普拉克斯(Valentine Prax。)。

在近40年的職業生涯中,她總能以獵豹般的嗅覺,第一時間“捕捉”到上升中的明星。但對于剛剛起步的藝術家或女性藝術家來說,那時并沒有一個繁榮的市場,雖然威爾的冒險精神令人欽佩,但并不總能帶來穩定回報。在1904年,畢加索進入“玫瑰時期”后,他便離開了威爾的畫廊,轉投資本更雄厚的老牌畫廊。畢加索的例子在威爾生涯中反復出現,她發掘了他們,并在競爭對手面前展示了他們,最后眼睜睜地看著他們離開。

貝爾特?威爾畫廊25周年聚會, 1926. ? Centre Georges Pompidou. Courtesy of Marianne Le Morvan.

“威爾是一個發現者,”勒·莫萬解釋道。“這是藝術家進入市場的第一個入口,然后他們會被規模更大的畫廊發現。”隨著成功的藝術家轉投到更成熟的畫廊,威爾不斷地補充自己的花名冊,這種模式至今仍在被好斗而富有遠見的畫廊主所采用。

雖然由威爾發掘的藝術家們后來轉投到其他畫廊麾下,但他們依然尊敬她。“在后來的日子里,他們都非常感激她,”格特魯德·斯坦(Gertrude Stein)在《愛麗絲·托克拉斯(Alice B. Toklas)自傳》(于1933年出版,同年威爾出版了她的回憶錄)中寫道。而畢加索還在1920年專程創作了《貝爾特·韋爾肖像》,以表達對威爾的尊敬和感激,該作在2007年被列為法國國寶,保存在巴黎畢加索博物館中。

威爾的畫廊一直堅持到二戰前夕,由于不穩定的財政狀況,以及納粹主義和反猶太浪潮的掀起,她的畫廊生意越來越難維持。不過即使在畫廊的最后一年,她依然在熱情地推薦法國抽象派的先驅者Abstraction-Création小組的先鋒作品。最終由于拖欠租金,她于1940年徹底關閉了畫廊。

(左)威爾和她的朋友Lucy Bollag(1882-1943);(中)1920年左右,畢加索為威爾所作的肖像畫;(右)艾米麗·查米(Emilie Charmy)為威爾所作的肖像

“她一直在未知的領域探索,這并不容易,但她做到了,” 帕克(Robert McD. Parker)是一名獨立藝術學者,他所在的團隊正在籌備即將舉行的貝爾特·威爾(Berthe Weill)展覽。這次巡回展覽將囊括大約80幅通過Galerie Berthe Weill展出的作品——盡管不會像在原來畫廊展出時那樣掛在晾衣繩上。該展覽將于2022年在蒙特利爾美術館(Montreal Museum of Fine Arts)和次年在紐約大學(NYU)的格雷美術館(Grey Art Gallery)開幕,并且可能還會去其他場館展出。

威爾在藝術史方面的功績令人印象深刻,她為所有沒飯吃的畫家們準備了一張桌子,令勞爾·杜飛(Raoul Dufy)感激地稱她 “小母親威爾”(little mother Weill)。而她也不會利用新興藝術家的弱點,逼他們簽下廉價的獨家代理協議。可以說她是新興藝術家們的保護者,為了讓自己的藝術家們安心工作,她寧愿犧牲自己,這是藝術家們能夠快速成長,并處于領先地位的不可缺少的一環。

威爾為何被遺忘了?

但這種寬闊的胸懷沒能給她帶來現實的名利,而且在后世,她也沒有占據一個可以與她的男性同行在藝術史上相提并論的位置。甚至,在馬蒂斯和莫迪利亞尼等藝術家的傳記中,都鮮有提及她。勒·莫萬最初是在畢加索的一本小傳中聽說關于威爾的軼事,紐約畫廊老板朱莉?索爾(Julie Saul)(威爾展覽的發起者之一)則是在一個腳注中讀到關于這位交易商的信息。

“她為何被藝術史忽略了?”帕克很驚訝。

上圖:B. Weill畫廊的邀請函;1917年莫迪利亞尼展覽的邀請函

下圖:威爾1933年出版的自傳封面,其中包括杜飛,Pascin和Picasso的插圖;2011年出版的威爾傳記封面;威爾畫廊舊址,巴黎維克多·馬塞(Victor Massé)街25號牌匾

索爾說:“我得出的結論是,她所處的時代有著反女權,反猶太主義的風氣,而且她很窮,丑陋,矮小。”他還計劃將威爾的自傳翻譯成英文。“我認為人們之所以不想了解,是因為她不是一個很成功的人,她從來沒有賺很多錢。”

除此之外,威爾被忽視的另一大原因是她幾乎沒有留下什么記錄。沒有書籍或畫廊檔案,幾乎沒有私人信件。勒·莫萬收集威爾的檔案已經有十多年了,最后甚至通過eBay才找到了一些關于她的文件。

勒·莫萬的發現之一是一份1946年的拍賣目錄。第二次世界大戰(猶太畫廊主為了躲避迫害而花了很多時間躲藏)之后,威爾窮困潦倒時,包括畢加索等與她合作過的46位藝術家共同捐贈了84件作品進行拍賣,最終籌集到近400萬法郎,以幫助這位令人尊敬的畫廊主在生命的盡頭活得有尊嚴。5年后,威爾在簡陋的小公寓中去世,享年85歲。

拍賣目錄只記錄了藝術家名單,卻沒有作品名,但即將到來的威爾展覽將展示這位畢生致力于將無名藝術家推向頂峰的女性的傳奇生涯。

貝爾特?威爾個人照

“現在,很多注意力都被吸引到了那些被忽視的女藝術家身上,”格雷美術館(Grey Art Gallery)的館長林恩·甘伯特(Lynn Gumpert)說。“我們希望(這場展覽)能讓人們注意到女性在藝術市場中所扮演的重要角色,這是我們迫切需要的。”

這個矮矮胖胖的商人通過她厚重的眼鏡看到幾乎沒有人看到的未來,經她發掘的藝術家們一直延續著她的生命。正如她在回憶錄中所寫:“我沒有把自己當作受害者,而是意識到我一直生活在那種孤獨之中。在那里,我經歷了失望,但也有很多快樂,盡管有各種各樣的障礙,我創造了一個我非常喜歡的職業,我必須感到快樂……奮斗!捍衛自己的事業!這就是我的人生故事!”

皖公網安備 34010402700602號

皖公網安備 34010402700602號