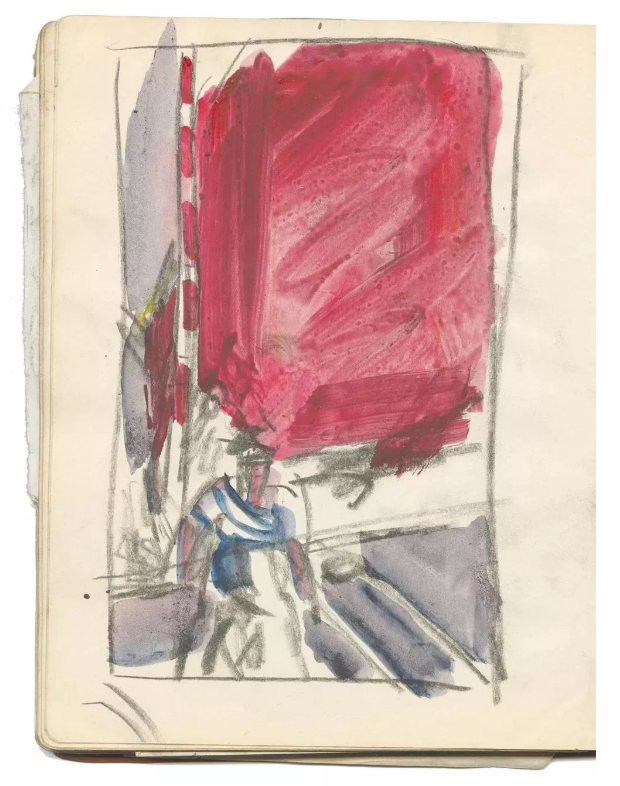

孟祿丁 《紅墻》手稿 1986

“讓渡”一詞多用于政治和經濟領域,和“轉移”相比更多了主觀的意味。分解來看,即主動出讓,使其轉移。應用在藝術家身上,不持有,便是對既有體系的警醒和主動排斥。使自己不裹挾在各種“時尚”潮流之中。從藝術創作的題材、語言和創作工具,到人生的站位,孟祿丁顯然借助于此,保持著一位藝術家的清醒意識,而內核便是對“自由”的始終向往。

——劉禮賓

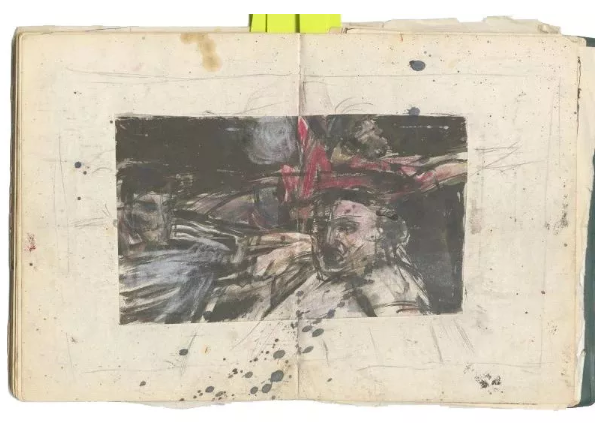

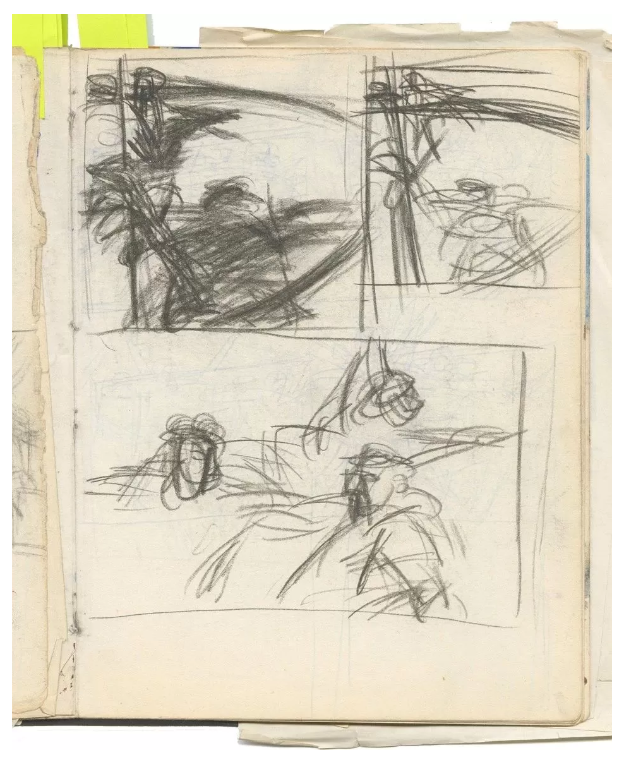

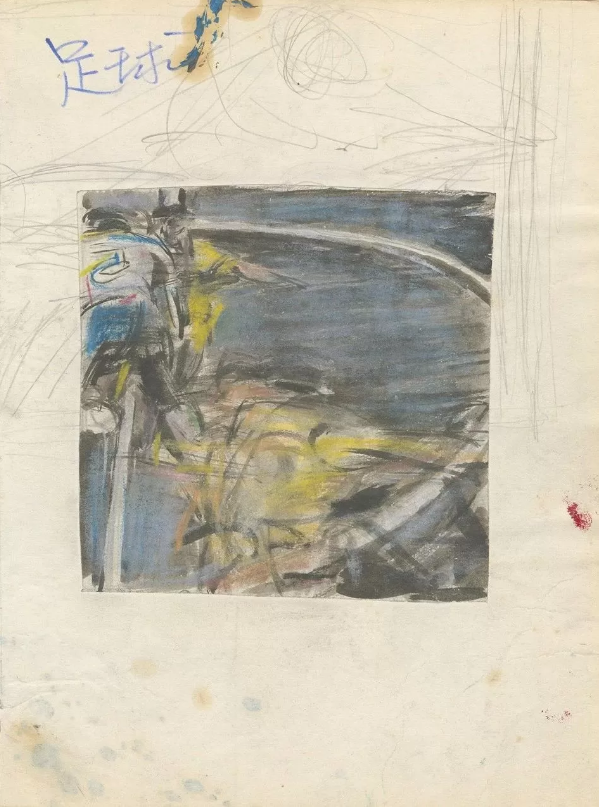

孟祿丁 《足球》手稿 1987

1985 年孟祿丁和張群創作《在新時代——亞當和夏娃的啟示》,這件作品被很多美術評論視為掀開了“85 美術新潮”的序幕。當時這一件后來成為經典的作品以其“超現實主義”風格和題材的敏感性,受到了爭議,也給創作者帶來了榮譽。對這件作品的各種闡釋已經很多,在此不做贅述。奇怪的現象在于,在整個“85 美術新潮”之中,孟祿丁似乎是唯一一個對“成名作”風格不做堅持和延續的藝術家。僅此一件,突然轉折。

創作這件作品時,孟祿丁還是一位大二的學生,在他自己說便是“很快對這種風格不感興趣了”。憑借這件作品,孟祿丁顯然已經從一位油畫專業的學生變為了“藝術家”。能做如此決絕的轉型,即使在求新求變的“85 美術新潮”之中,如果和當時藝術群體的各種創作相對比,也是一個罕見的案例。在我看來,其拋棄成名風格的原因和他的人生站位密切相關。

孟祿丁 《足球》手稿 1987

“讓渡”一詞多用于政治和經濟領域,和“轉移”相比更多了主觀的意味。分解來看,即主動出讓,使其轉移。應用在藝術家身上,不持有,便是對既有體系的警醒和主動排斥。使自己不裹挾在各種“時尚”潮流之中。從藝術創作的題材、語言和創作工具,到人生的站位,孟祿丁顯然借助于此,保持著一位藝術家的清醒意識,而內核便是對“自由”的始終向往。

接下來,便是孟祿丁對藝術語言問題的關注,并撰文直接提示“語言純化”問題。關于這個問題,大多數人以為這是他走向抽象的標志,這顯然是一個合理的解釋,并與他此后的繪畫風格相契合。有兩個角度需要重新明確:一是,“語言純化”問題在上世紀八十年代乃至到當下特殊語境的特殊價值;二是,孟祿丁談“語言純化”問題所要求的對語言質量、語言高度的堅持。

孟祿丁 《足球》手稿 1987

孟祿丁在央美創作《足球》系列作品 1987

上世紀80 年代,“現代藝術”在中國的出現,基于批判立場、題材敏感性的藝術創作大量出現。諸多藝術家通過這兩個藝術創作途徑進入中國當代藝術界。在當時“藝術語言”問題某種程度上是被忽略的。與此同時,大量的西方現代藝術風格成為中國藝術家所模仿的對象,這某種程度上造成了此后,乃至當下對上世紀80 年代藝術創作的質疑。當時的藝術家并非對這個問題沒有自覺意識,孟祿丁便是此時具有清醒意識的一位藝術家。時下看來,對這個問題的忽略所造成的現象正在被越來越多地揭示出來。2015 年筆者策劃《第三種批判:藝術語言的批判性》展覽也是想在“立場批判”、“題材批判”之外,突出“語言批判”的重要性。需要明確的是,“語言”問題絕非簡單的“風格”問題、“樣式”問題、“流派”問題,其實際上是一位藝術家在所處的時代如何發聲的問題。同時,這一“發聲方式”的振幅、音質、頻率、銳利度等等,都反映了藝術家的站位所在和藝術品質。也只有“語言批判”深入到“立場批判”、“題材批判”之中,后兩者存在價值和實踐意義才可能被放大。

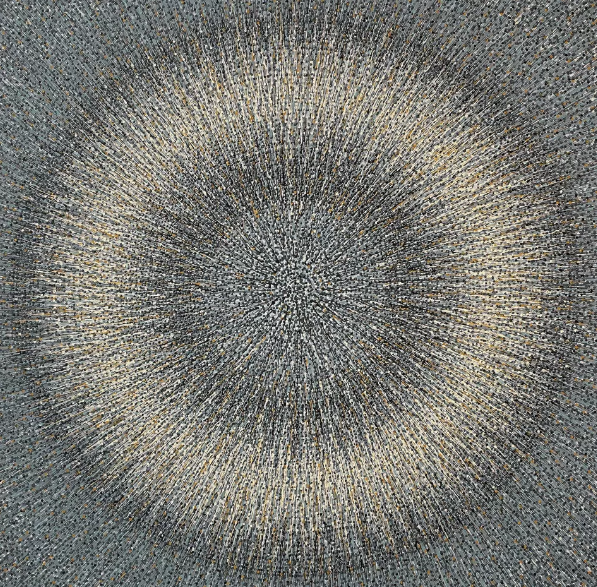

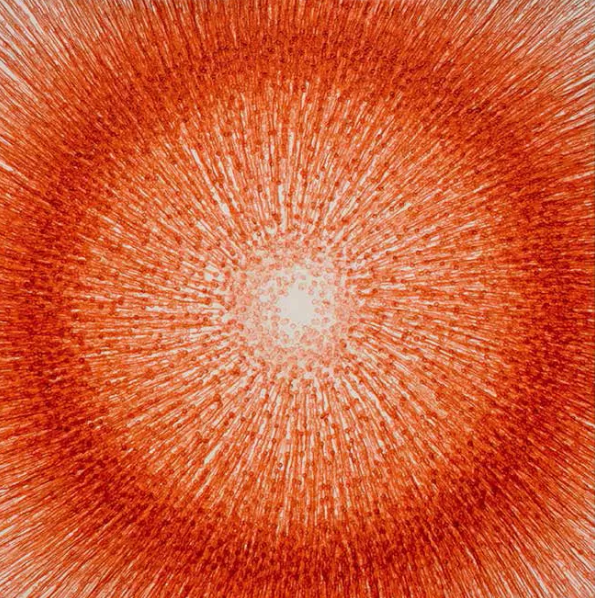

孟祿丁 元速 300cm×300cm 布面丙烯 2011

此外,孟祿丁對“語言純化”問題的關注,有一點往往被忽視,即他對語言質量、語言高度的要求,這也是他一直以來的堅持。其實對于孟祿丁來講,寫實也罷,抽象也罷,僅僅從風格樣式去理解藝術創作,可能過于簡單——當風格、樣式變為前置的“陷阱”的時候,反抗與順從的結果可能都會脫離創作的本有軌道,變為風格演化史的“炮灰”,或者與飛速狂追的列車脫軌。風格可以不同,品質卻是相通的,也是可以比較高低的。從語言層面來講,藝術風格只是表述衍生出的一種樣式。也正是基于這一認識,孟祿丁從來不把“抽象”視為一種風格,而是一種表達途徑。如果我們擴展一下,“抽象”可以改為“裝置”“雕塑”等,只是孟祿丁后來選擇了看起來像是“抽象”的創作途徑罷了。

另外,以寫實技法表現具體對象,以抽象語言表現觀念,其實沒有本質意義上的不同。重要的是,如果只是“寫實對應對象,抽象對應觀念”,最后結果似乎差別很大,如果在淺層次上運轉,兩者提供的思維模式基本相同——簡單二元對立基礎上比照和應對,缺少從對象到作品的微妙轉化。而藝術創作的高低在于:你用什么樣的語言表現了客觀對象(藝術家存在的理由)?至于具體到“觀念”,在前者基礎上,你有沒有擊破觀念,讓它釋放出能量,還是成功地把它抽象簡單化,使其變成了一個“磚塊”?這要看藝術家的創作能力!問題很簡單:你是在創作,還是在復制或者拷貝?

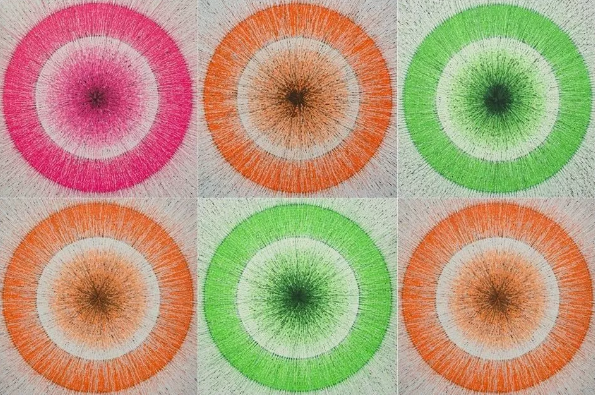

孟祿丁 元速 145cm×145cm×6 布面丙烯 2010

臣服從而獲利?亦或思考從而獨立?對于此,也就是知識分子的站位問題,孟祿丁做過很多的批判。在他看來,中國最大的問題在于知識分子的人格不夠獨立。那么作為,或者自以為作為知識分子的一員,藝術家的獨立品格怎樣實現呢?在筆者看來,僅僅立場或者態度遠遠不夠,以藝術的方式顯示獨立和自由,從而沖破二元對立的枷鎖,這個“藝術的方式”囊括藝術創作初衷,藝術創作過程,語言形成方法。藝術家在這樣的氛圍之中,到底如何進行藝術創作?屈從于自己的思維模式,和屈從與自己的視網膜,仿佛是一個道理。“思維模式”和“視網膜”沉淀了太多的淤泥,還內含虛空的框架。

《在新時代——亞當和夏娃的啟示》之后的兩年,孟祿丁的畢業創作以“足球”為主題,此時的作品“表現主義”特征明顯。速度,球在腳下的速度,畫筆在畫布上運轉的速度——類似的是,高速之中掌握平衡,運動之中追求品質;一系列成功的閃躲騰挪之后的一記漂亮的射門,一筆筆顏料揮灑之后的酣暢淋漓的畫面。盡管看起來風馬牛不相及的兩個行為,作為球員同時作為藝術家的孟祿丁,卻在此時凝結在一起。

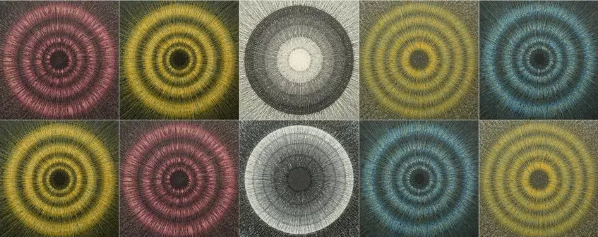

孟祿丁 元速 145cm×145cm×10 布面丙烯 2011

新世紀以后,孟祿丁運用繪畫裝置進行藝術創作,機器裝置拋灑顏料裝置的速度可以和飛奔的汽車車輪相媲美。此時,孟祿丁一方面將身體的參與度降低——讓渡,另一方面,他顯然借助繪畫裝置放大了自己的身體。

繪畫動作的“速度”問題,看似一個技術問題,其實蘊含著極為重要的深層原因。縱觀百年的抽象繪畫藝術的發展,繪畫作為激活“身體”的一種方式,是這些藝術家或有意或無意直接涉及的問題。在創作過程中,以怎樣的方式打開身體,這直接涉及到個體藝術家獨特的藝術語言的形成。“怎樣的方式”背后則有著多種因素的作用:對潛意識的篤信并讓其迸發?對身體記憶的彰顯與破除?對傳統武術功法的錘煉和彰顯?對冥想、靜坐、打坐等改變身體結果的肯定?這個問題既是微觀層面的,又是哲學層面的。但絕對不是簡單的“觀念”(或者說“點子”)呈現,表面的“圖像”變形那么簡單。

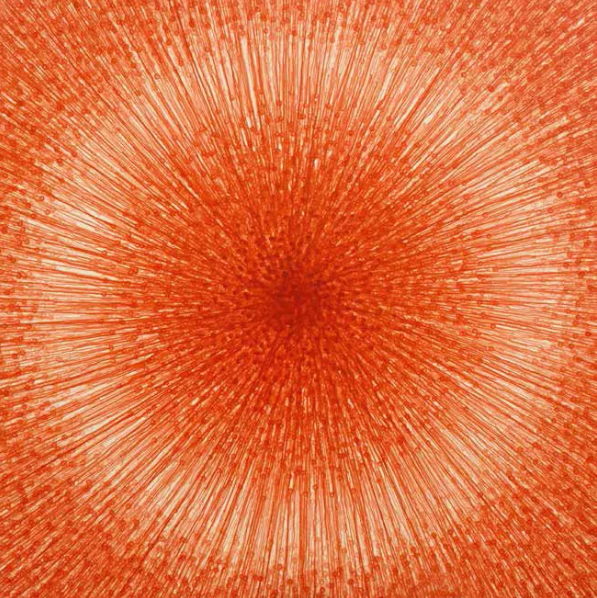

孟祿丁 朱砂 200cm×200cm 亞麻布、礦物質顏料 2018

照此看來,《勢》系列作品已經開始出現身體繪畫的極限問題,于是機器裝置的出現便成為了偶然之中的一種必然,從而《元速》系列作品問世。在此過程中,《空洞的力量》是特別吸引我的一件作品——旋轉的軸心速度永遠為零。身體高速運轉的內心可能平靜,喧囂塵世的參與者也是旁觀者,極盡燦爛的歸途是煙消云散。于是,積極參與的踐行者背后可能是一位讓渡者——對“空洞”的營造、命名、凸顯,既有社會學意義上的直接意指,又不乏修辭學意義上的諷喻表述。

到2018 年左右“朱砂”系列作品時,運動突然停止,只剩下一瞬間的結構凝滯在畫面上,時間在這時安靜了下來,而驅動運動的結構似乎昭示著什么?孟祿丁使其停止于此時此刻,其實其他時間點未必有什么不同——結構,可以是形式語言的內核,也可以是社會內在的架構。瞬間凍結,既是藝術家此時此地的個人判斷,或者個人對境遇的表述;也可以是社會運轉過程中的突發事件使結構更加彰顯和醒目。

孟祿丁 朱砂 100cm×100cm 亞麻布、礦物質顏料 2018

“結構”覆蓋以朱砂,朱紅色充滿了“去魅”的原始召喚,也彰顯了意識形態本身的底色。既有辟邪、震煞、轉運、開運、招福、納財等吉祥寓意,又是對所處文化環境的隱喻。從學術層面來講,孟祿丁對于朱砂的運用,明顯具有激活特定材質“物質性”的含義。而抽象藝術發展的歷史,某個角度上講,就是基于各種創作手段和創作工具激活材質的過程。朱砂,是中國畫常用的一種繪畫顏料,孟祿丁將其獨立出來,賦予了其鮮活的當代性。

讓渡,非退讓,非轉移,實則使己、使人“渡過”。讓渡者孟祿丁其實也是擺渡人,他的創作讓藝術家驚醒自己的立場、風格、語言,他對站位的堅持更讓人想到作為藝術家的知識分子應該如何發聲,如何對自己、對環境保持警醒,從而獲得創作以及生存的自由。

孟祿丁 元速 145cm×145cm×2 布面朱砂 2014

劉禮賓,中央美術學院博士,研究員,中央美術學院中國文藝評論基地副主任,中國雕塑學會常務理事,中國美術批評家年會學術委員。

皖公網安備 34010402700602號

皖公網安備 34010402700602號