2017年11月,北京林業大學藝術設計學院教授李昌菊的最新著作《中國油畫本土化百年(1900—2000)》在人民出版社出版。20世紀初,油畫作為改良中國畫的重要畫種引進中國,參與到中國的現代化進程中。經過幾代油畫家的努力,油畫已成為本土藝術的重要組成部分。

《中國油畫本土化百年(1900—2000)》中,李昌菊大致依循20世紀前期(1900—1949年)、新中國建立后(1949—1978年)和新時期以來到世紀末(1978—2000年)三大部分,探討中國不同時段的油畫本土化現象。本篇文章為第三篇《開放、多樣的格局》(1978—2000)的第二章節《表現流派的紛呈》的第五節內容,詳細介紹了中國油畫的抽象探索。

第五節 抽象藝術

抽象藝術“作為一種背棄現實和具象世界的藝術方式,它完全是超驗的,反實在論的,沒有任何現實世界的原型和日常經驗能成為它的造型起源和價值依據。”[1]上世紀初興起的西方抽象藝術,試圖建立一個非實在的、純形式的和陌生化的審美世界,畫家排除了社會生活內容,日常經驗和各種文化理念,主張藝術的高度自律。在藝術家的創造下,“每一個抽象視覺圖式都可被視為假想的宇宙模型和超自然的基本結構。抽象藝術成為藝術家、藝術與宇宙本原、精神世界相聯系的一個偉大象征。”[2]美國批評家格林伯格曾經說過:“抽象藝術是現代藝術的最高形式。”

1980年以后,中國油畫開始出現抽象探索。其原因在于,西方現代藝術思潮使中國藝術家感受到現實主義繪畫之外的魅力。隨著西方現代藝術的大量涌入,藝術家有機會近距離觀賞之。特別是1985年年底美國波普藝術大師勞申伯格在中國美術館的展覽,給中國藝術家以巨大的震撼和沖擊,其在抽象與波普、繪畫與材料、平面與裝置、傳統與現代的探索,給予中國藝術家多方面的啟發。另外,美國抽象表現主義畫家布朗來華在中央工藝美術學院講學,影響很快也波及全國。這位藝術家在風格與手法上,都有著美國抽象繪畫大師德庫寧和波洛克的影子,特別是他的即興繪畫表演——在音樂的節奏與旋律中尋找畫面的色彩和其構成關系等,使中國藝術家眼界大開。

中國抽象藝術發生的另一個原因,無疑是新潮美術。作為中國改革開放和思想解放運動的結果,1985年開始的新潮美術以思想啟蒙為核心追求,試圖將現實問題引入形而上領域,以此提供終極的道德標準和理性解釋,“理性”和“生命意識”是這種終極關懷的顯現和在場,表達了尊重生命和倡導崇高的努力,不過這種人文熱情很快被新一波的藝術形式與觀念取代,抽象無疑是其中一種。另外,抽象繪畫與1980年代初期吳冠中提出的“繪畫形式美”與“抽象美”有著不可分割的聯系。在1979年的《繪畫形式美》和《關于抽象美》中,吳冠中強調了兩者的獨立價值,對于人們如何看待抽象美發揮了觀念上的開啟作用。

從事抽象創作的藝術家門,并非只在意單純形式的變化,其作品中還蘊藏著大量的哲學思考和精神追求,所以,中國抽象繪畫不只是藝術家主觀的自我表達,更重要的是體現了藝術家對現實社會乃至傳統文化的感悟。這群抽象藝術家包括葛鵬仁、孟祿丁、于振立、龐濤、周長江、王懷慶、丁乙等。

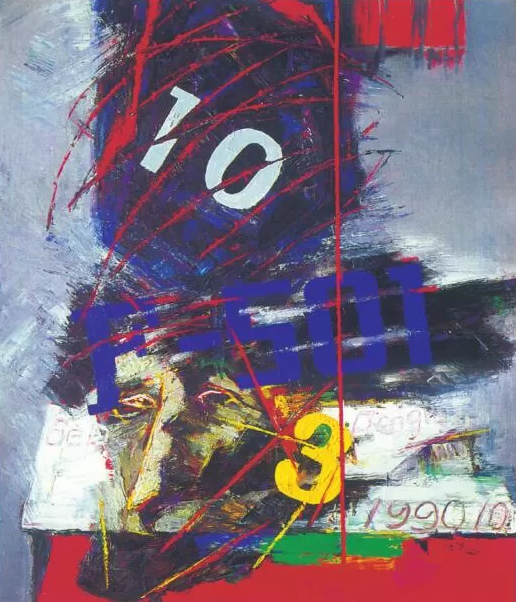

葛鵬仁?《尼康系列——變焦》 140×125cm?1990年

葛鵬仁、孟祿丁、于振立等人的作品有明顯的表現主義特色。葛鵬仁[3](1941—)的抽象繪畫無疑有明顯的表現傾向,在融合中西方藝術的基礎上,他大膽追求新的形式和語言,并逐漸形成個人獨特的風格,其畫面的形式結構與色彩對比所產生的強烈的視覺效果,給人一種強烈沖擊(圖3-2-28)。在《天—龍》(1987)中,形象被徹底消除,形與色、點與線構成了繪畫的主要因素,它們相互對撞,成為人性自由本真狀態的暗喻,在放達不羈的表現中,葛鵬仁釋放著他原始的野性活力。1990年代以后,葛鵬仁的抽象繪畫更為純粹,他認為,真正而偉大的藝術是超越現實精神狀態的,是感知和認識未來世界的一種方式。從更寬泛的意義上說,它還有著救贖和解放、啟蒙和召喚的引導作用。

孟祿丁?《噪音》?150×110cm?1988年

除了葛鵬仁,具有表現特色的還有孟祿丁、于振立、龐濤等人。孟祿丁[4](1960-),是從具象走向抽象的典型代表,早在1985年,他就以超現實主義繪畫《在新時代——亞當、夏娃的啟示》獲“國際青年年美展”大獎,之后則徹底改變了自己的畫風,開始用抽象語言表達對文化、藝術的重新認識。孟祿丁的作品強調了一個藝術家對文化和社會的敏感和重要性。他不厭其煩的利用各種廢棄材料進行創作,以綜合材料的“物性”呈現現代人的生存狀態,這些生活棄物布滿整個畫面,以此隱喻人的荒誕處境(圖3-2-29)。顧黎明[5](1963—)也是一位曾以雜亂物體進行抽象實驗的畫家,不過之后他就轉向了《楊家埠門神》系列等依托傳統意象的融合試驗中。

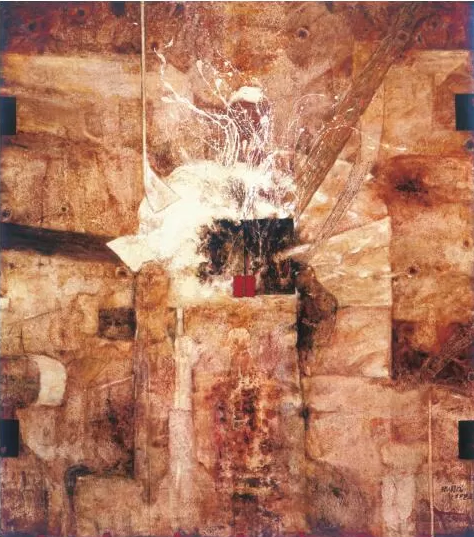

于振立?《生日手記 91—36 號》?1991年

正如鄉土寫實的一些畫家受到懷斯影響,此時的中國抽象繪畫也較多受到一位西班牙畫家的啟發。這位畫家名為塔皮埃斯,是對中國抽象藝術發生較大影響的一位大師。塔皮埃斯善于采用現成物材料質感和隨意性的綜合手段,通過對其"物化"轉為審美形式。他以類似雕塑造型的厚涂材料創造出肌理的幻象,使材質不再淪為線條、色彩的附庸,而具有獨立表現性力,由物產生的“觸摸感”,讓人體會到一種純粹當下和現實的感覺。塔皮埃斯的畫展令于振立十分震動,于振立(1940—),1968年畢業于大連師范學校美術班,1980年代中期進入抽象繪畫的探索與實驗。在其抽象作品中,“墻”似乎是他“表現”的主題,換句話說,那些古老而斑駁的墻壁給藝術家以靈感和啟發,是構成他抽象繪畫的最初因素(圖3-2-30),除此,中國書法的筆意與氣韻也是于振立抽象藝術語言的一大特征。

與強調表現的抽象藝術家不同的是,周長江、王懷慶、龐濤等善于從本土文化傳統與觀念中吸取靈感。周長江(1950—)1979年畢業于上海戲劇學院美術系。1985年以后,他果斷放棄了寫實繪畫,開始對抽象藝術的研究與探索。《互補》(1990)系列來源于他從二元互補的思維去研究東方哲學向現代轉換的可能性,他深入到對繪畫的構成、肌理與材料的研究與實驗中,以此建立藝術語系——東方與西方、物質與情感、理性與感性、天與地、男與女、陰與陽等,表達無所不在的存在與沖突。

王懷慶(1944—)1964年考入中央工藝美術學院,1979年入中央工藝美術學院攻讀碩士研究生。1981年畢業于中央工藝美術學院研究生班。80年代之后,王懷慶開始探索更具有現代抽象的語言形式。他從明式家具等中國傳統藝術中獲得了形式結構的靈感,對明式家具的桌椅等形象進行抽象解構,構筑畫面抽象結構和幾何空間。他創作的《人的巢》系列(1990-1995年)、《大明風度》(1991年)、《半桌半椅》(1992年)、《六張桌子》(1992年)《鏡中的椅子》(1993年)、《支撐》(1994年)等作品展現出具中國審美意蘊的抽象美。

龐濤?《青銅的啟示——爵·斝》?180×150cm?1987年

龐濤(1934-)1955年中央美術學院研究生畢業,是“決瀾社”的倡導者龐薰琹之女,從小受到家庭環境影響,對西方現代藝術和中國古代藝術興趣濃厚。1980年代以后,龐濤的藝術發生了重大的變化,她創作了《青銅的啟示》系列(圖3-2-31),作品中幾乎沒有青銅器的自然形狀,也沒有青銅紋飾的真實描繪,藝術家想強調的是中國古代文化藝術中博大的氣度和精神以及充滿東方神秘色彩。龐濤的抽象作品是直抒胸襟的產物,在她的藝術中,“我們不難看出作品中的歡快、凝重、希望、飄逸等情感的變化”。

丁乙?《十示》?140×160cm?1992年

在抽象繪畫中,還有一種將理性推到極致的追求,這以丁乙為代表。丁乙(1962-)1990年畢業于上海大學美術學院。自1988年他開始畫《十示》,“十示”是印刷業術語,也是精確的象征(圖3-2-32)。丁乙用尺子和膠帶工作,他將十字引入畫中,形成純抽象的視覺效果。1993年丁乙的畫開始有了變化,雖然畫面上十字結構沒有變,但是在他的內心結構中,“精確”已被“自然”所代替。他放棄了丙烯、毛筆、尺子、膠帶,使用瓦楞紙、粉筆、術炭,徒手作畫,將重復性的勞作和無意識的心理體驗凝結在畫布上。丁乙從色彩、筆觸、材料、質地等多方面在單純主題上發展出一套豐富的表現方式。他的作品,總有一種冷靜的感覺充滿畫面,不無理性、枯燥、固執。對丁乙來說,這種冷抽象是一個漫長而孤寂的修煉過程,其作品中沒有敘事和情節,也就是說,沒有任何“意義”可言,僅是一種純粹的形式。

明鏡?《思想者》?80×65cm?2000年

張國龍?《黃土——生命系列》?189×162cm?1993年

劉迅?《綠色海灘》?61×73cm?1994年

除此,明鏡(圖3-2-33)、張國龍(圖3-2-34)、劉迅(圖3-2-35)等畫家均從不同層面探索了抽象繪畫。

在學習探索中,本土抽象藝術家基本都經歷了一個從具象走向抽象的過程,他們結合社會現實與傳統文化觀念,建立、發展出自己的藝術個性與語言。其試驗與堅持使抽象藝術成為中國油畫表現中的一種重要樣式,對中國油畫意義重大,這是自油畫引進本土后,一個藝術表現領域的全新開拓,它意味著一個最為獨特的樣式在本土油畫語系中的確立。從表面上看,中國當代抽象藝術只是西方抽象藝術的翻版。事實上,在短短十幾年發展歷程中,雖然康定斯基、蒙德里安、德庫寧、波洛克、勞申伯格、塔皮埃斯等一度是藝術家們熱衷模仿的對象。但在經過初期盲目模仿的沖動之后,中國當代抽象藝術已在借用“他者”話語,重寫本土經驗,重建本土藝術方式這一中國現代藝術總命題下,書寫著和西方抽象藝術不盡相同甚至迥然有別的的文化態度、表達形式和價值體系,劃出了和西方抽象藝術不同的軌跡。

皖公網安備 34010402700602號

皖公網安備 34010402700602號