青田石之所以被追捧不已,不但在其神秘,更重要的在于其內在的種種價值。如果梳理歷史青田石的收藏高峰不妨可以分為三個高峰時期:

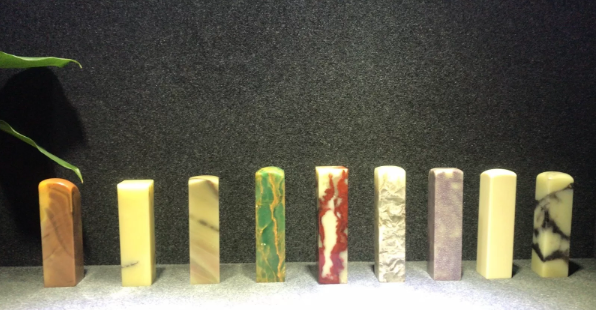

青田燈光凍組章8方

第一個高峰期應該是元明時期。個中原因與文彭在南京西虹橋偶遇青田燈光凍石有著千絲萬縷的關系。他發現燈光凍,并用以刻印,從而闖出了一條新路,開創了文人治印的嶄新局面,使沿襲了二十七個世紀的銅印時代壽終正寢,而進入石章時代,明代流派印章藝術由此發端。青田石種有十大類,在同類石品中種類最多,石色最豐富,素以“質地晶瑩、色感雅麗、硬度可人、奏刀脆爽”而著名,受到明代以來篆刻家們的普遍喜愛,在開創文人篆刻流派藝術中,自有不可磨滅的劃時代意義。由此文人風從,天下盡崇燈光凍,以收藏燈光凍為榮。如以明萬歷四十五年(1617)太倉張灝編集的《承清館印譜》為例,《印譜》共見印664方,其中燈光凍石就占498方,占四分之三。

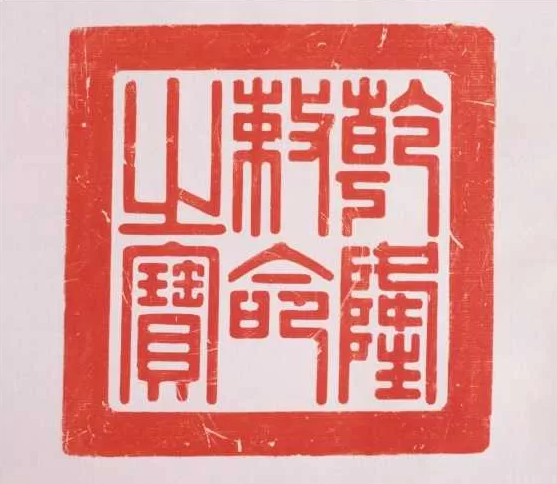

故宮藏品--黃青田石螭鈕“乾隆敕命之寶”璽

黃青田石螭鈕“乾隆敕命之寶”璽

第二個高峰期應該是清代到民國時期。印石的崛起是與政治有關,與文化有關的,先是在宮廷盛行形成氣候,再播及民間。據查,北京故宮收藏以青田石制作的帝王玉璽近1000多枚,這對于中國四大名來說是一筆巨大的歷史財富。像乾隆皇帝這樣一位杰出的封建帝王,就收藏的500余方青田石章。他的收藏鑒玩大量文物,使紫禁城變為一座宏富的文物寶庫。其次,100多年前的西冷印社之所以在浙江興起創辦,應該與青田石和昌化石兩大石出產在浙江有著很大的淵源關系;沒有印石之田供印人耕種,就不可有百年煌煌的“西泠文化”和“西泠品牌”。這一觀點可以從《西冷后四家印譜》得到佐證。《印譜》可見印344方,除經火的38方外,青田石216方,占百分之七十。還有一個原因,是青田人帶著青田石雕走出國門,登上了國際舞臺,參加各種具有國際影響力的大型賽會,促使青田石雕源源不斷地流向海外各國,從而讓青田地域的特色品牌名滿天下。

第三個高峰期應該是當代。青田石以印信為載體,以篆刻為使命,又負有深度和厚度自不待言的文化職能,緊緊地牽連著中國的篆刻史、書法史和文化史。尤其當代印學熱一度流行,青田石以大國的文化象征和文化使者的身份,不斷現身國內外重大拍賣會、上海世博會、APCE 、G20等高端國際會議、峰會,負載著自然之命和文化之命,再次興起青田石的收藏高峰。

青田九品

青田石的稀有性、不可替代性、保值增值性、藝術觀賞性和良好的保存性對等種種特性,使得青田石雕逐步成為廣大民眾使用觀賞把玩、禮品贈送、投資增值和藝術收藏的重要選擇,成為眾多高凈值財富人士資產配置的重要部分。尤其是改革開放以來,隨著我國人均收入水平的提高,青田石消費需求升溫,投資者看好投資潛力,吸引游資炒作,出現價格呈現出階梯式上漲的現象。特別是新世紀初,青田石雕從臺灣以及海外的一股回流熱,促使青田石近10多年來的市場價格穩步上升,平均上浮500%左右,年投資回報十分穩定,將近25%。

一張名家書畫在國內的大拍中屢屢創下億萬大關的拍賣記錄,這已經不是什么稀奇之事。但就一塊小小的石頭來說,還是轟動的新聞。 2016年12月的德魯奧中心“亞洲藝術精粹云集”,推出一系列精彩拍會。北京時間12月14日,亞洲藝珍專場中由亞洲藝珍專場中由法國巴黎德魯奧拍賣公司精選之重器——清乾隆 “乾隆御筆之寶 ”,青田石,以1750萬歐元(約合人民幣1.5億元)的天價落槌,創下中國石雕類藝術品億萬大關的最高拍賣記錄。這說明“中國四大名石”的“億元時代”已經到來。

張愛廷作品-龍飛鳳舞

“乾隆御筆之寶”,應為乾隆即位初期清宮青田石石印璽中的杰出之作。璽體量碩大,上部雕刻出沒于祥云間的九龍,形態各異、栩栩如生,寶璽四周的夔龍花紋秉承乾隆帝一貫的慕古之風,上部巧妙應石紋隨形巧雕九龍穿云,觀之如親見九龍飛翔于祥云之間追逐寶珠,或隱或現,在祥云間翻騰的巨龍散發出至高無上的尊貴極具動感,一如昔日威震亞細亞的華夏天朝,同時又以氣沉丹田的淡定坐看風云變幻。其工藝之精湛華美,令人嘆為觀止。此寶多鈐于乾隆親筆書寫的大尺幅繪畫及書法之上,為乾隆帝諸多寶璽中規格較高、較為知名者。

拍品-趙之謙,不為五斗米折腰,青田石

2017年嘉德秋拍“清寧——國石篆刻藝術”專場創造了中國文人篆刻拍賣的最高紀錄。一枚由趙之謙篆刻的青田石自用印章以1050萬元落槌,加上傭金以1207.5萬元成交。該印章印文為“為五斗米折腰”,邊款為“撝叔戲反陶彭澤語以自況”。觀跋:“悲翁嘗與長洲江弢叔湜、會稽丁藍叔文蔚游東甌,文采風流,金石照耀,時稱三叔。然悲翁治印,于邑極少流傳,蓋其兀傲之性,不屑為人,非真知篤好,或斬不與也。節廠三兄寢饋金石,為邑中后起,于海上得悲翁刻印數十方,足補其鄉文獻之,豈獨資后學師事而已。己丑正月,醉石記;人字下脫作字,之字下脫闕”。

作者趙之謙(1829-1884年)浙江紹興人。初字益甫,號冷君;后改字撝叔,號悲庵等。青年時代即以才華橫溢而譽滿海內。他的篆刻取法秦漢金石文字,形成自己獨特的風格,人稱“趙派”。光緒初年,當上了江西鄱陽的知縣,后又任奉新、南城等知縣。在鄱陽縣任上,他想起曾為彭澤令的陶淵明,于是便刻了這方“為五斗米折腰”印。歷史上,陶淵明是以“不為五斗米折腰”著稱的。《晉書.隱逸傳》載;陶潛(淵明)為彭澤令,郡譴督郵至。史曰:應束帶見之。潛嘆曰;‘吾不能為五斗米折腰事鄉里小兒’。既日解印而去。”趙之謙引用這個典故,去了“不”字,而用了“為五斗米折腰”六子,其類涵更令人深思。陶淵明不為五斗米折腰,棄官歸田園,趙之謙卻為生活而出仕。此印章的邊款上說:捊叔(他的字)戲反陶彭澤語以自況。”其內心之矛盾可以想見。

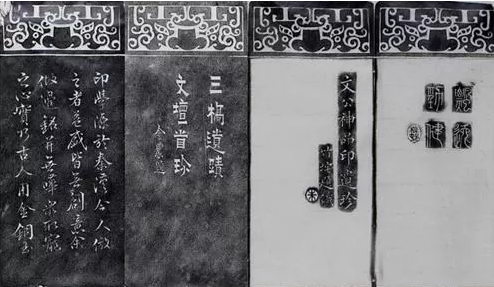

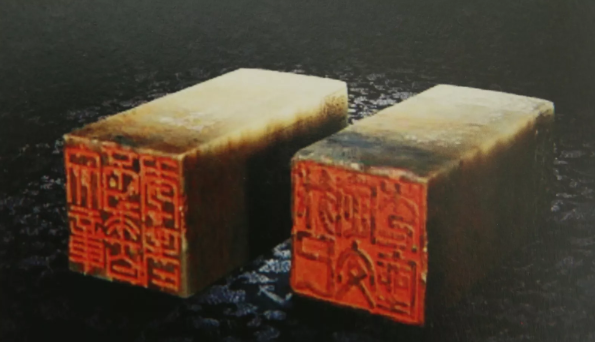

六名人邊款文彭燈光凍巨印

拍品--六名人邊款文彭燈光凍巨印燈光凍

2010年中拍國際精選的“六名人邊款文彭燈光凍巨印”,以952萬元成交,創下青田石拍賣第三個最高記錄。六名人邊款文彭燈光凍巨印,為石印篆刻鼻祖文彭所治,同時集金農、趙之謙、吳昌碩、吳咨、竹垞、梓邨六位名家的墨寶于一體;高16.2厘米,寬7厘米,比起一般規格印章來說,可謂巨印! 石印藏于一紅木方盒內,盒面上標有“吳郡珍寶 文公遺跡---吳江楊解”字樣。楊解是道光年間江南篆刻第一名手,以刀工圓潤,痕深,別具一格而著稱于世。此對巨印包漿厚重,石質溫潤,燈下晶瑩剔透,富玉質感。顏色上半段似白果青,下半段似青非青,似黃非黃,似黑非黑,五彩斑斕。說文彭此印品“最為珍貴”的第三個原因就是乾隆稱文彭治印 “佳文”、“佳篆”、“佳石”融為一體,此“佳石”就是指取康熙年間已絕產的青田燈光石。

觀對印,印首皆為雙方框,外框內四周刻有螭龍紋圖案,其中一枚,印首內框刻有行書“我已定交木上座,三橋題”,與之對應,印面呈正方形朱文篆書“我已定交木上座”。邊款名人印跋分別為位列“揚州八怪”之首的大家金農所題“三橋遺跡文壇首珍”、竹垞(朱彝尊)題“文公神品印遺珍”,還有梓邨(章必淳)題“飄逸勁健 ”。

另一刊,與之對應,印面呈正方形白文篆書“文章不求百年老”。同樣,印章邊款也是內容豐富,有清代篆刻治印成就巨大、對后世影響深遠的趙之謙所題 “文公巨印金石之宗邊銘新意創一代印派始祖嘆服也”印跋,還有吳昌碩題“文博國公巨印珍品”以及吳咨題“吳咨審定”邊款印跋。此外,此印邊款正面還刻有文彭的雙刀邊款,極漂亮流暢的行書:“印學源于秦漢今人仿之者益盛皆無創意余做邊銘并無嘩眾取寵之心實乃古人用金銅玉,類做璽憑信之用今得之浙石用刀適宜可隨興所至而快意也辛丑荷月長洲文彭制”。整句筆勢飛動,秀美而有逸趣,可以看得出是先在石面上書寫行楷書,再依用雙刀刻成,更符合史書中記載的文彭刻印風格。

明代文彭文三橋,乃是文人篆刻的開山祖師。文彭對于篆刻藝術的杰出貢獻是毋庸置疑的。也難怪乾隆贊文彭治印道:“三橋鐵筆法,創古足垂今”、 “曾無斧鑿少留痕”。小小刻刀在文彭手中揮灑自如,毫無刀削斧鑿之跡,使人見之如讀一首好詩,看一幅好畫一樣,感到心曠神怡。文彭之治印,被乾隆推崇到至高無上的境界,但文彭治印流傳至今能被確認者極罕。

沙老得知此文彭巨印驚現于世時,曾不顧88歲的高齡,登門以求一見。他說:“我一輩子在找文彭的印,沒想到今天真的見到了,太高興了,太高興了。”遂欣然提筆:“今得見文彭巨印,實為奇罕之物。視為老坑燈光凍,有黑鱔,青田,黃鵝,白果青等,質地細密,寶光溫潤。此石材自清康熙后已絕采,其印面峭厲而務渾融,誠如秀水朱竹垞先生所云:‘幾如刻玉用神刀,后輩難得其精妙。’此等罕物得見,幸甚幸甚,爰以題記。癸末年春月,曼翁書于吳門松竹堂,年八十又八(印)曼翁長壽”。

當這對寶印從盒中取出捧于于手心時,文彭二字的震攝感猶如讓觀者捧著兩顆狂跳不已的心房,再且細細觀察之時,又仿佛參與了一場穿越時光的盛宴,驚鴻四座!神當郵差,這對印章曾游走于五候七貴,汲取了眾大家之仙靈:它竟同時兼有金農、趙之謙、吳昌碩、吳咨、竹垞、梓邨六位大家的邊款,試想六大名家皆嘆服之物,又將令多少蕓蕓眾生之人折腰呢?眾所周知,揚州八怪的核心人物金農由于天性散淡,傳世作品數量少之又少,此印存有其書法,真是難能可貴;趙之謙大師在青年時代即以才華橫溢而名滿海內,他可使真、草、隸、篆的筆法融為一體,并一生在詩、書、畫、意上進行了不懈的努力,終于成為一代大師;吳昌碩也稱得上是印壇領袖,是名滿天下的大家呀!方寸之間,氣象萬千,六大家筆跡莊重典雅,凝練穩健。通過他們的刻款,可以看出此印在明末以后,常有出現在名家手中輾轉,且為當時才俊所愛重,流傳有序。迄今為止,從沒見有哪枚治印能集如此多寵愛于一身,可謂印史上獨一無二的極品,世所罕見。那位得主此生能巧遇如此寶物,我想,乃千載機緣!

拍品-倪東方作品,春色錦繡,青田石

至于青田石雕,中國工藝美術大師倪東方創作的石雕作品《春色錦繡》在2014年北京宏正春季拍賣會上拍出了1760萬元天價,突破記錄。

作者簡介

陳 墨,60后,現居浙江青田縣。中國作家協會會員。喜好讀書、寫詩、玩石。上世紀八十年代末開始寫作,發表詩歌。作品先后發表于《詩刊》、《綠風》、《星星》等詩刊。公開出版詩集《歷史彈奏 》《心靈的地形》《琴心三疊》等三部,青田石雕理論研究專著十多部。個人曾獲《詩神》詩刊“校園詩人獎”稱號,文學作品曾獲《詩刊》優秀獎、國家新聞出版總署“三個一百”原創出版工程獎等.

皖公網安備 34010402700602號

皖公網安備 34010402700602號