2020年新冠肺炎疫情爆發以來,武漢人從最初的封城引起的恐慌不安,到情緒多變,再到困頓壓抑。其中的藝術從業者們也因自我隔離而有了孤獨而反省的時光。在疫情的沖擊下,國內的美術館與畫廊等藝術機構被迫無限期閉館,眾多展覽與藝博會也無奈延期甚至取消。此刻,藝術從業者們是否暫停了思考與創作呢? 在此全城封閉隔離期間,佑品空間邀請武漢本地多位藝術家及藝術從業者,聊聊他們在這段特殊的時間里,對于疫情的反思以及自己狀態的描述,希望能給大家帶來不同視角的武漢消息。

魏海燕/藝術家/現工作生活于武漢

YP SPACE:疫情當下,武漢已經封城三十天,這些對你的工作生活造成了怎樣的影響?你每天是怎樣安排時間的?

魏海燕:疫情的突發,使得新年的很多計劃都擱淺了。到答卷的現在已經五十多天,對于宅著的人們來說真是一個不短的時間,連我這樣算是喜靜的人都有好幾次感覺非常難耐。最開始的時候,除了日常消毒買菜關注疫情動態以外,別的什么都做不了,連看影視劇來調節也是過了一些天之后才能有心情。并非恐懼,但各種消息讓人難受不安,卻無法表達。睡眠不好平時也會,好在比平時有更多的機會可以睡到自然醒,這或許是對被剝奪的那部分自由的變相補償吧。談不上安排時間,只能順其自然,該做的能做的,直到慢慢習慣,隨著事態的緩和,能量逐漸恢復一些,做一點圖和記錄的影像,以及開學備課找資料。但因為空間受限,生活和工作都很不便,禁足這件事使人們減少了很多活動也增加了一些新挑戰,比如得去嘗試各種平臺軟件APP。日子一天天被限制在了空間的一隅,隨之變形以至模糊。時間依然流逝得很快。外面救援的世界在爭分奪秒,對于宅著的人來說,停滯的也并不是時間,而是原有的腳步,溜走的是每個人的青春,每個人的生命。

YP SPACE:你是怎樣看待當前疫情及其引發的各種社會事件?這些事件給你帶來了怎樣的思考?

魏海燕:事件太多了,鋪天蓋地,方方面面。除了接踵而至的悲傷與擔憂,也有不少溫暖感動和振奮,更有大量虛虛實實的信息,以及許多哭笑不得與錯愕難安,如同洪流中裹挾著泥沙,一道撲面而來。在這個過程中,我覺得很多人很多事情都沒有變,只是人性被放大,矛盾也更鮮明更尖銳了。也就是說很多問題本來存在,一旦遇到大事件,分分鐘顯山露水。所有沒被解決的問題都可能成為隱患。而滿天飛的謠言也在考驗我們的分辨力,最令人瞠目的是常常會出現反轉劇情。其實我們在任何情況下都不可能親眼見到所有事情,總會有許多道聽途說,分辨與判斷的依據更多基于科學、常識、自己的世界觀,以及對信息來源人的信任度。認知的謬誤、信任的基礎、真實的片面性、共情的可能性,等等問題都滲透于其中。雖然很難捋清也不知思考到哪里為止,但被人們提到最多的,也的確是在這期間最突出的感覺,便是信息公開透明的重要。逃避、遮掩和自以為是絕非辦法,很多事情只有在不同聲音的碰撞與辨析中才能接近真相,并尋找正確的解決方式。

威尼斯系列--面具.囈

YP SPACE:你認為此次疫情會對當代藝術帶來什么影響?

魏海燕:我不確定“當代藝術”的定義,我理解的“當代藝術”應該主要是關注當下,那么至少有一部分必然會受到此次疫情的影響。不過“當下”的內容也不斷在變化并且包含很多方面,從這個邏輯上,疫情會給當代藝術帶來什么,不僅僅是這個過程中所反映出來的各種問題,也包括它對以后的生活和心理會造成哪些影響。在不同的人那里,呈現出來的角度和輪廓都會不一樣。我個人來說,在禁行期間因為沒有畫具,就自己學習軟件做了幾張數碼圖片,應該算是設計作品吧,覺得只有金屬的質感能夠匹配這“不帶節奏”的現實,稍稍承托起一點心情。說實話,不是做了這幾張圖,可能我都沒意識到自己心情的沉重程度。

YP SPACE:你認為藝術家是否可以擔當起喚起他人的"吹哨人"角色?

魏海燕:首先你得知道哨子長什么樣,藝術家的身份和環境通常并不具備這個條件。況且從具體事件上來說,如果知道什么事情的真相而且必須說出來,那還不如直接說,要什么藝術呢?如果不能直接說的事情轉而某種藝術化,那并不是只有藝術家才能做的事,前幾天出現的“發哨人”的33個版本便是精彩的人民藝術。“吹哨”并不是藝術的使命,前瞻性與尖銳程度也都決定了哨子的性質。但藝術的種類與功能紛繁,有些藝術是可以視為“哨聲”存在的,當它能夠起到警醒的作用時。只看你接受的是藝術的畫皮還是它的核心。

威尼斯系列--面具.囈

YP SPACE:2003年非典到2020年新冠肺炎,你認為我們個體是否應當有所反思、社會機制是否應該有所改變?

魏海燕:個體的反思肯定需要。人們并不容易忘記傷痛,卻很容易忘記應該怎么做。我也看到過一些對社會機制的深入思考和建議,但是否像理論上和看起來那般可行,我很難判斷。人類一直在碰撞中前行,對此我既不樂觀也不悲觀。只希望不要反思的是某些個體,承受的也是某些個體。

YP SPACE:對戰斗在抗擊疫情第一線的醫護人員,你有什么想對他們說的?

魏海燕:醫院成了戰場,醫護人員成了前赴后繼的戰士,讓人心疼和擔憂的程度,幾乎更甚于敬重與感動。也許你們并不需要太多贊美,但是理應收獲更多的愛與尊重。希望人們能記住他們的犧牲與奉獻,對他們多一些愛護。

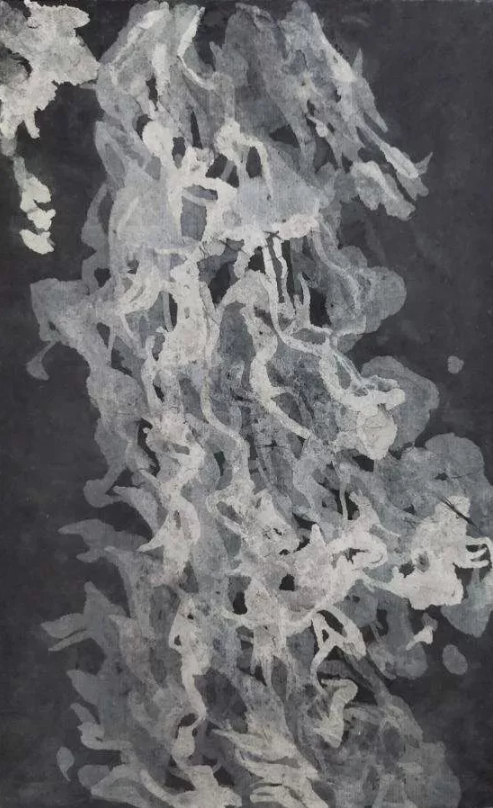

雪與火/水墨/2019

YP SPACE:我們每天聽聞很多生死離別,你是怎樣看待生死的?

魏海燕:“向死而生”是對于生的態度,不是面臨死亡的態度。如果能在面臨死亡的時候無懼無憾有尊嚴,那也算是好的結局。而對于活著的人來說,生之歡,死之悲,是常情。我不想勉強自己的人性,其實也很難勉強。更何況面對的是這么多猝不及防、毫無準備、無法安置的死亡。我容易投入同情,每一個死亡都讓我感到沉重。蘇珊·桑塔格說:“只要我們自己有同情心,我們就會感到自己不是痛苦施加者的共謀。我們的同情宣布我們的清白,同時也宣布我們的無能。”那就這樣吧。

YP SPACE:你相信“多難興邦”嗎?還是認為這是一次本該可以避免的人間慘劇?

魏海燕: 這就好像說,你要感謝每一個傷害、辱沒、磨難和痛苦,凡事無是非好壞一樣。這些說法我從來都不贊同。災難可能會試煉出人性,帶來一些避免的經驗、積極的調整,然而更多的是造成消耗和犧牲。人生而有限,承受力也有限。自勉是另一回事,但倘若“多難興邦”普遍成立,那不是騙局,便是人性的悲哀了。能否避免我不知道,問題永遠都會存在,“我們唯一的平等就是無知。”

雪與火/水墨/2019

YP SPACE:身處疫情重災區,你身邊有親朋好友不幸感染上新冠肺炎嗎,他(她)們都是怎樣的狀態?

魏海燕:有尊敬的前輩辭世,其他熟人有感染的,也有離世的,也有治好的。所幸身邊的親朋都還好,無恙便是現在最大的安慰。

YP SPACE:疫情結束后最想去做什么?

魏海燕:時間越長越感到壓抑憋悶。現在最想去那些“當時只道是尋常”的地方走走,好好地、狠狠地走一走,比如江邊、東湖綠道,比如任何一個公園、山莊,在頭頂沒有遮攔的地方擁抱空氣、陽光和風,感受一下自然的平靜與和煦。

雪與火/水墨/2019

皖公網安備 34010402700602號

皖公網安備 34010402700602號