【編者按】

余立新先生有關易經專題的《墨硯隨筆》與山水畫創作,引起了中國國家畫院美術學博士后、暨南大學文藝學博士后王先岳先生的高度關注與濃厚興趣。為此,他評論道——

余立新先生有關易經專題的《墨硯隨筆》,對于《易經》與書畫關系的研究,以及書畫藝術創作,具有發人深省的啟迪意義。其文字陳義必高,托意以遠,其在傳統文化幾近荒蕪之際,不啻空谷足音。

《易經》對于中國書畫創作的影響與作用,目前在學界還沒有得到應有的關注和重視,它暫時成不了思想主流。但是,這并不表明這個問題沒有學術價值和研究意義。就像中醫一樣,沒有疫情,人們似乎認識不到它的重要性和厲害。中國書畫是一種精神文化,雖然不可能有中醫那樣的實用價值,但它本身的原理卻與中醫是一致的,中國文化離開《易經》幾乎是不可想象的。中國書畫既然是中國文化的一部分,那它就不可能獨立于《易經》之外。余先生的隨筆,我認真拜讀一過,感覺他有自己的深刻體會與獨到感悟,且能知行合一,理論實踐兩不誤,有說服力,有思想深度,發人之未發,值得大力推廣弘揚!

而其山水畫創作,作為其畫學觀念的創造物,從《易經》艮卦悟入,立象盡意,得意忘象,象外追維,盡顯易學文化離奇奧窔之妙:其馳毫驟墨,靜而與陰同德,動而與陽同波,無不深得太極筆法之精髓;其章法布局,往來鉤鎖,高下低昂,疏密聚散,虛實開闔,皆如風行雨散,潤色開花,同樣深蘊陰陽互根之妙理。南朝王微所謂“圖畫非止藝行,成當與易象同體”,元郝經所謂“萬象生筆端,一畫立太極”,清龔賢所謂“古人之書畫,與造化同根,陰陽同候”,戴德乾所謂“因悟畫道之變化,與《易》理吻合無二”,信然并悠然心會矣!

王先岳先生意猶未盡,還發來短論一篇——《效天法地:<易經>的藝術啟迪意義》,以作為對余立新先生《墨硯隨筆》的理論回應。該文是王先生從其博士后論文《以書入畫與中國寫意畫風演進》中輯出,特附于后,以饗讀者諸君。

畫家簡介

余立新,生于長沙,現為國家文化和旅游部藝術發展中心中國畫創作研究院研究員,國家文化和旅游部中國國際書畫藝術研究會理事,中國美術家協會會員,廣東省中國畫學會理事,惠州畫院院長,惠州學院美術與設計學院客座教授。畢業于長沙理工大學設計藝術學院,結業于中國國家畫院、中國美術學院、廣州美術學院。作品入選第六屆、第十二屆全國美展,多件作品入選國家文化和旅游部、中國美協主辦的全國美展并獲獎。

墨硯隨筆

文圖/余立新

易學文化在中國畫創作尤其是在山水畫創作中,有很深刻的指導意義,更是詮釋山水畫文化精神的重要元素,因而也是繪畫作品傳世價值的品評標準。

八卦是表示事物自身變化的陰陽系統,用“—”代表陽,用“- -”代表陰,兩者組合呈現大自然陰陽之變化。其中,艮為八卦中之一卦,其象征方位為東北,象征節氣為立春,象征序數為八,象征陰陽為陽,象征物象為山,象征動靜為止。八卦之艮卦符號的產生,是因山由一塊一塊石頭組成,兩個陰性符號“==”,象征高山大小石塊。由低到高,最上層是起伏的山頂線,以陽性符號“—”示之,兩者組合形成了象征山的符號艮。艮的卦形為一陽居于二陰之上,山頂為陽其下蘊藏陰質。以上都為艮之表象,其深刻的內涵更值得畫家系統研究認識。

——墨硯隨筆

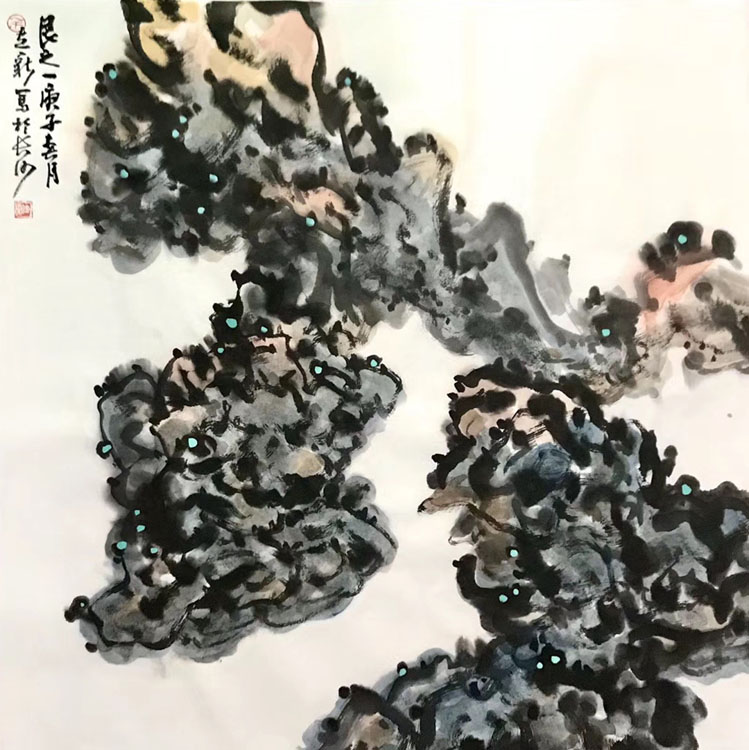

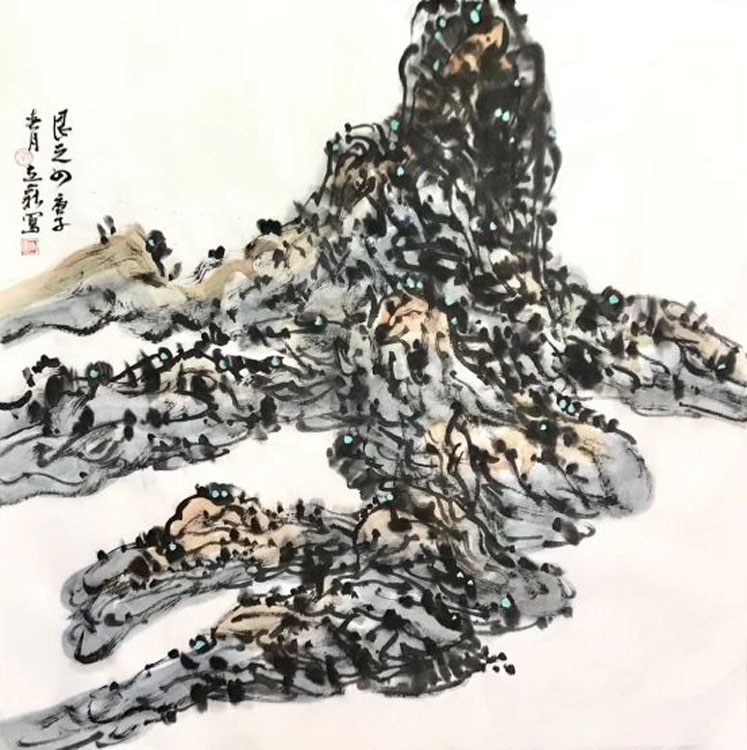

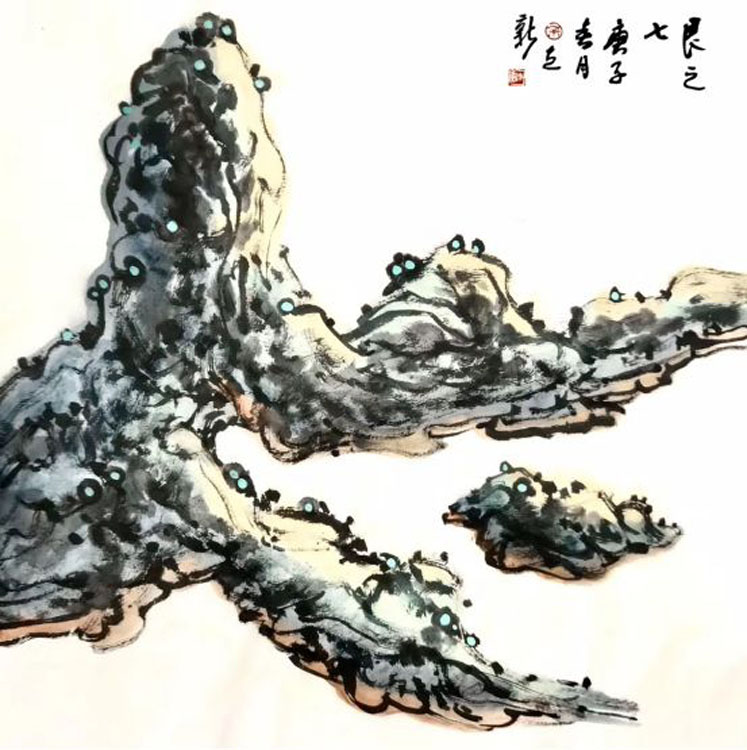

《艮之一》2020年 中國畫 68x68cm

《艮之一》局部

在中國歷代畫論中,隨處可見《周易》理論痕跡。黃賓虹先生曾說:“書畫秘訣在太極中” 。李樸園先生所著《中國藝術史概論》曰:“書可以說起源于八卦,畫也可以說起源于八卦”。“八卦成列,象在其中矣。”這種“象”即“卦象”,是宇宙自然界所有有形物之“象”,也是書畫作品的“象”。以“象”表“意”需要從具象到抽象,從抽象到升華至意象,書畫是通過“立象”來表達作者之心跡,這一過程——即“言不盡意,立象以盡意”,即是《周易》之本質,也是書畫之本質,更是中國書畫筆墨之本質。

——墨硯隨筆

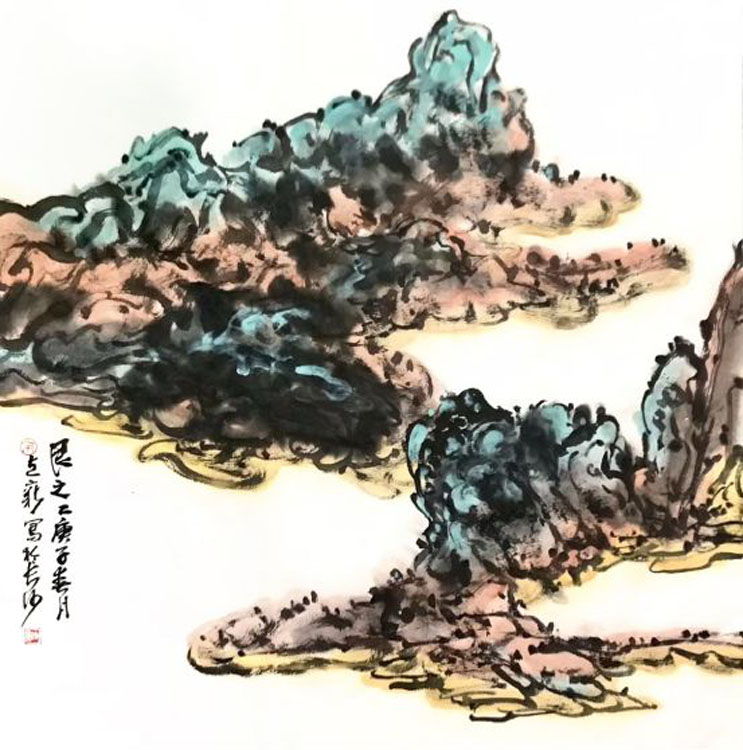

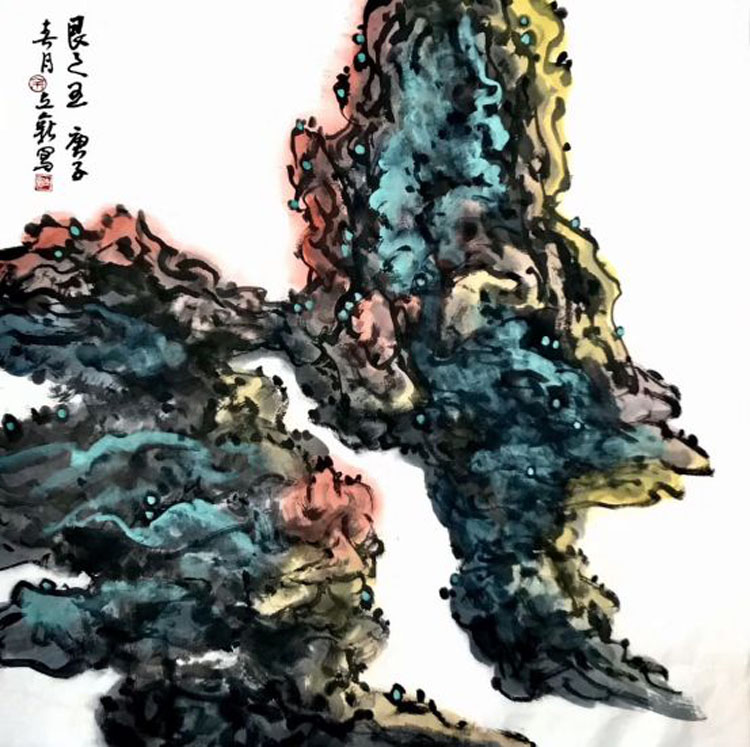

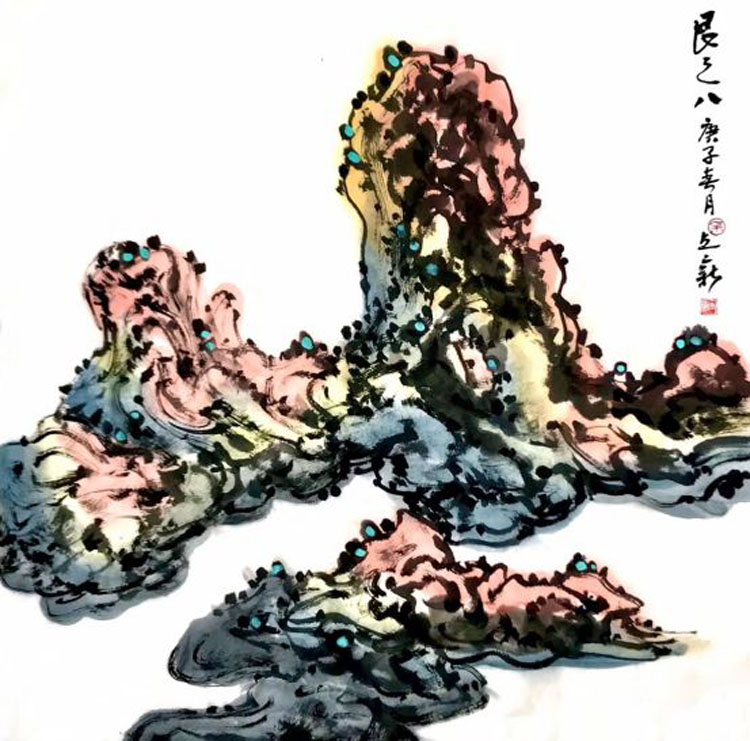

《艮之二》2020年 中國畫 68x68cm

《艮之二》局部

中國山水畫作為傳統藝術有其特定的文化背景,易學文化是其文化精神的基調,脫離此基調即脫離了中國畫藝術的本體。《易傳·系辭》說:“一陰一陽之謂道”,“易有太極,是生兩儀,兩儀生四象,四象生八卦。”是以生生不息。中國山水畫從一開始就與易學陰陽觀念構成對立統一的辯證理論體系,并在發展過程中強調筆墨構建的語言路徑,始終主導并衍變出無窮無盡的變化。所謂“一畫開天”,即在宣紙上第一筆就已呈現出陰陽,長筆成陽短筆成陰,行筆為陽收筆為陰,實筆為陽虛筆為陰,濃墨為陽淡墨為陰,暖色為陽冷色為陰,陰陽氣度互為交融,相滲相透。石濤曰:“古今造物之陶冶也,陰陽氣度之流行也,借筆墨以寫天地萬物而陶泳乎我也。”

——墨硯隨筆

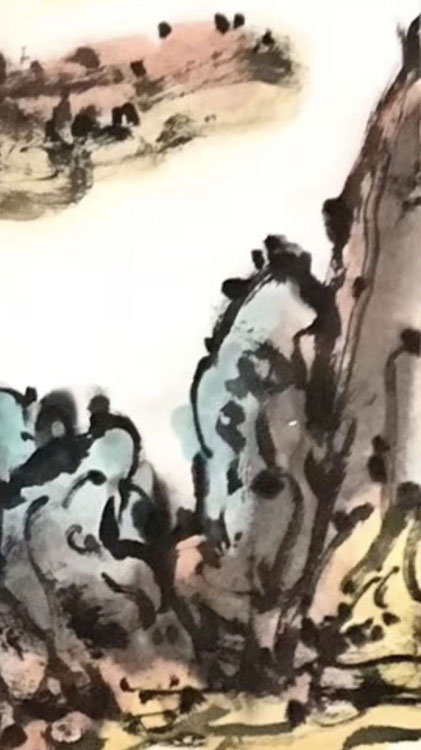

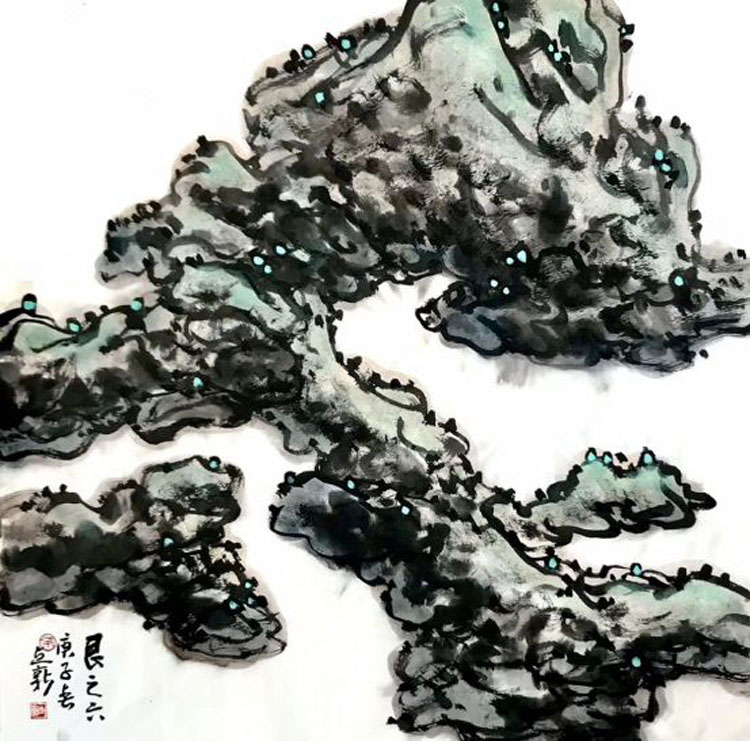

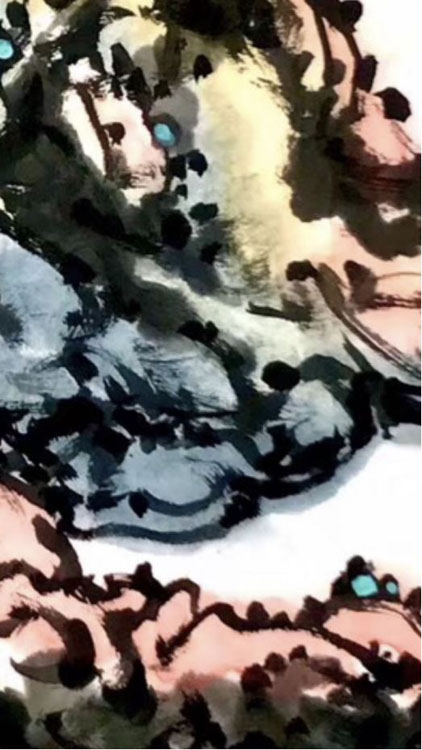

《艮之三》2020年 中國畫68x68cm

《艮之三》局部

學者言:中國畫抽象到哲學層面,就是黑與白的關系,也就是易經陰(陰爻)陽(陽爻)的關系。看似簡單的黑與白,中國歷史文化上下五千年,而在中國畫中演繹出不同的畫派和畫風。畫家筆下的山水、人物、鳥蟲是經過提純化、擬人化并注入了畫家的思想情感和自然認知的創造物。畫家通過對自然萬物及其陰陽變化的觀察和感悟,“遠取諸物,近取諸身”,用水墨形式將陰陽平衡的哲學思想表現在畫面中。造化是心得之源,是中國畫發展之源。中國畫由實到虛、由物象到心象的演繹過程,暗合《易經》的變易規律。

——墨硯隨筆

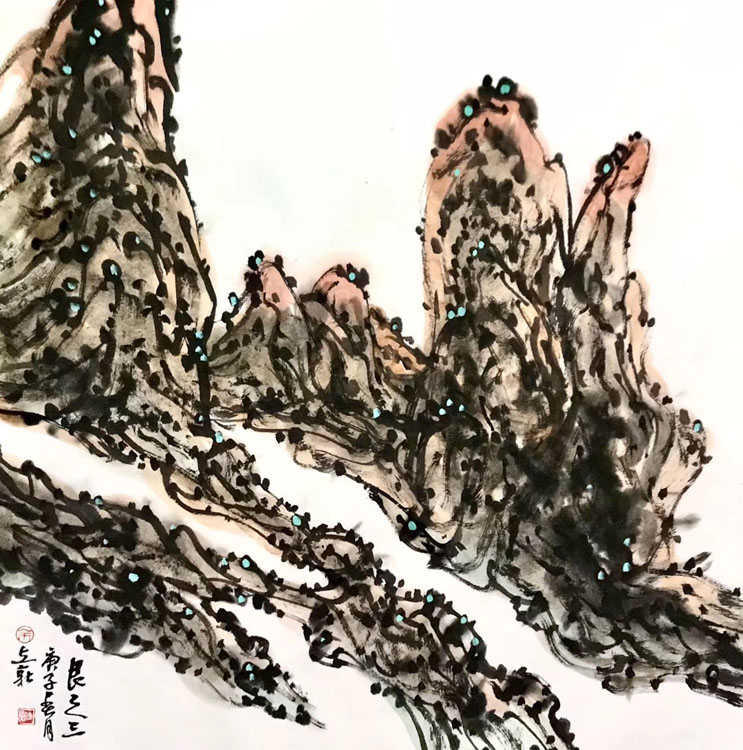

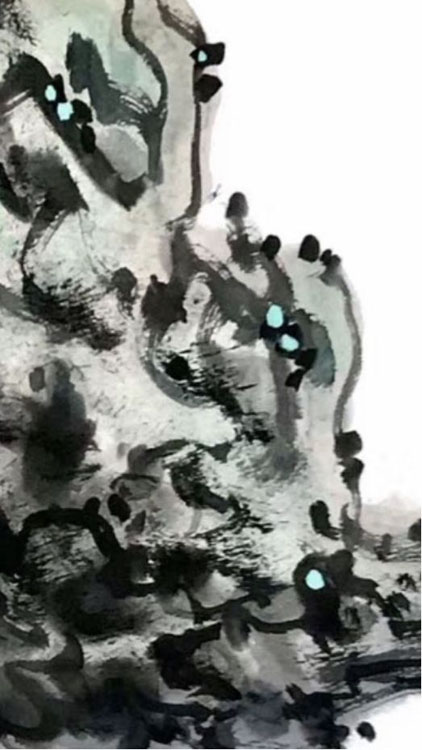

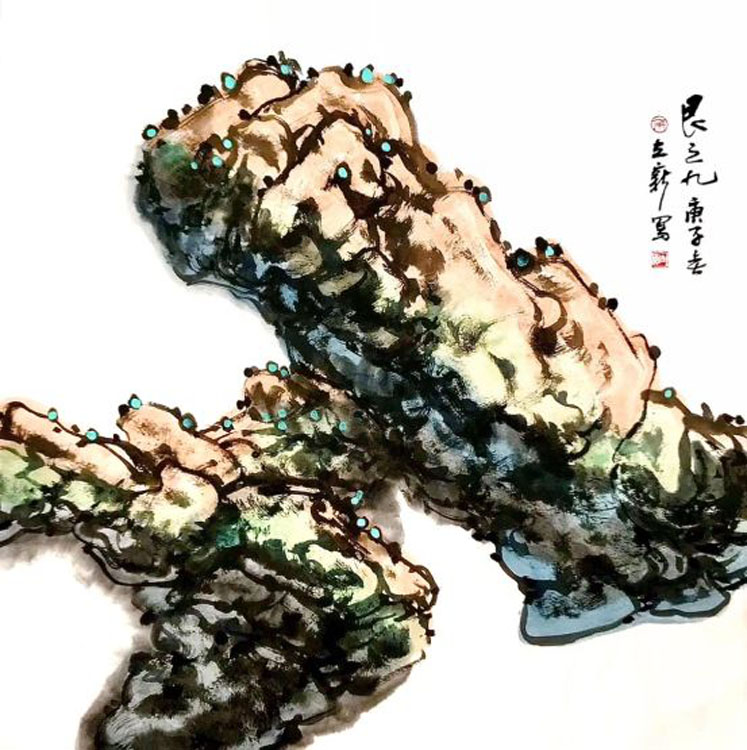

《艮之四》2020年 中國畫 68x68cm

《艮之四》局部

在中國古圣賢的觀念系統里,世界上的一切事物都是由金、木、水、火、土五種物質及其運動變化而生成的。同時,還以五者之間的生、克關系來闡釋它們之間的相互聯系,其結論是任何事物都不是孤立靜止的,它們都處于不斷的相生相克運行變化中。五行(金、木、水、火、土)、五色(青、紅、黃、白、黑)的關系是什么?墨也分五色,墨的五色與五行之間的關系是什么?研究中國畫的繪者思考過這些關系嗎?還有方向中的五個位置(東、南、西、北、中),更有中華文化興盛之地的五岳:東岳泰山、西岳華山、南岳衡山、北岳恒山、中岳嵩山,為什么自然界現象及傳統中的一些原理都與五關聯?蘇東坡《論書》中曰:“書必有神、氣、骨、肉、血,五者闕一,不為成書也。”書畫同源之理,畫也五者不可闕。有這些傳統理論的支撐,中國畫的內核就不會只停留在筆墨上,它還有更深層次的哲學問題值得研究,而《易經》恰恰給中國書畫研究提供了非常重要的理論指導。

——墨硯隨筆

《艮之五》2020年 中國畫 68x68cm

《艮之五》局部

中國畫總與筆墨脫離不了關系,古人強調筆墨有其源,這個源頭與《易經》有直接關聯。五行理論指導中國畫創作,就是筆筆相生,逢二則變,其變即克。一筆生二筆,二筆克一筆,筆筆相克相生,筆無窮盡。墨生五色,墨墨相生相克,墨無窮盡。

——墨硯隨筆

《艮之六》2020年 中國畫 68x68cm

《艮之六》局部

余總結中國書畫用筆五法度:其一橫豎用筆,其二撇捺用筆,其三提按用筆,其四頓挫(勾點)用筆,其五疾緩用筆。五鋒出筆:一中鋒,二側鋒,三順鋒,四逆鋒,五散鋒。中國傳統書畫與五行哲學關系互聯,還與人的靈性、情趣、學養、閱歷、悟性相關。研究中國書畫要有很深的傳統文化精髓學養,才能進得去行得遠。

——墨硯隨筆

《艮之七》2020年 中國畫 68x68cm

《艮之七》局部

書畫太極用筆,早有古人論及,近代黃賓虹就是倡導者與踐行者。太極運行的形與神進入書畫用筆中,筆墨氣貫,墨華靈動,筆運千鈞,力透紙背。余歸納的書畫五法度、五鋒筆,都以易學五行太極為基礎。陰陽氣韻把控咫尺之間,畫面經營盡顯氣象萬千。

——墨硯隨筆

《艮之八》2020年 中國畫 68x68cm

《艮之八》局部

余曾研習于中國國家畫院,申少君導師一課“畫畫不是畫東西”給我深刻啟迪,不畫東西即是中國畫的核心精神。《易經》中“立象以盡意”,其“意”即不是有形的“東西”。該語本意即“神”是建立在“形”的基礎之上的,是形內在氣韻的表現。導師評價其書其畫有形而無神,即“立象未盡意”也。“神”并不是具體指某個方面,而是一種整體觀。字與字之間、山與水之間,行氣、虛實、節奏等關系環環緊扣,相生相長。其作品要給人以大開大闔、酣暢淋漓之感,我以為這才是書畫的神韻。

——墨硯隨筆

《艮之九》2020年 中國畫 68x68cm

《艮之九》局部

效天法地:《易經》的藝術啟迪意義

●王先岳

(中國國家畫院美術學博士后,暨南大學文藝學博士后)

在儒家文化元典中,《易》為六經之首,先秦以來的各家學說與文學藝術無不深受其思想影響和精神熏染;而在原初的意義上,《易》則是一部占卜之書。從一部深被巫風的卜筮之書演變為總領儒家學說的群經之首,并對各家學說及文學藝術產生廣泛影響,其關鍵就在于“《易》與天地準,故能彌綸天地之道”。而這種“彌綸天地之道”的功能,主要是通過效天法地的行為和途徑達成的。《周易》認為,古圣賢哲通過長期的仰觀俯察,“近取諸身,遠取諸物”,以至簡至奧的卦象包蘊和傳達天地宇宙的全息本真之道,從而“以通神明之德,以類萬物之情”。在天、地、人三才的人文結構圖式中,人類一方面要在效天法地的實踐行為中確立其自身,建構起“天行健,君子以自強不息”和“地勢坤,君子以厚德載物”的生命精神,另一方面又要在與天地的交通對話中實現“與天地合其德,與日月合其明,與四時合其虛”的對象化關系,并最終達其“天人合一”的生命境界,在詩意的棲居與自覺的審美中安身立命。因而,深受效天法地思想影響和啟發的文字創造與書畫創作,無疑也像八卦的創制一樣,實現了與天地之道的精神同構。

漢代董仲舒的“王道通三”說無疑是一種牽強附會的政治哲學。該說旨在將王者塑造為天地人之道的參通者與天意的實施者,從而將王者樹立為圣人與君王二位一體的神圣的合法的“圣君”。盡管這種政治哲學充滿了荒誕不經,但我們依然不難從中解讀出權力統治意欲從天地之道尋求合法性、神圣性終極依據的建構策略,并感受到其中效法天地的文化心理。它表現為對于“通天地”之類文化實踐行為的無邊追崇與膜拜,在天、地、人三才結構圖式中,人間秩序的建構必須在天地之道上獲得啟諭與解讀;同樣,生命精神的拓展與文化創造的實現,也要獲得天地之道的認同與印證。故《周易》曰:“天生神物,圣人則之。天地變化,圣人效之”,“崇效天,卑法地”。

在這樣一種文化觀念的比照和影響下,中國文化呈現出無所不在的效天法地意識。其在文學藝術方面的表現,主要是將文心畫意與天地造化之道相聯系,并強調對于天地造化之象的師法與模擬。這一方面成就了文學藝術的尊崇地位,另一方面也為文學藝術的創新求變、生生不息提供了源頭活水,并使法天象地成為一種自覺的創作要求和美學觀念。如,清代石濤說:“畫之理,筆之法,不過天地質與飾也。”松年也說:“天地以氣造物,無心而成形體,人之作畫亦如天地以氣造物。”董棨曰:“古人之法是用,而造化之象是體。古人之所以畫皆造化,而造化之顯著無非是畫。”所以,張彥遠在《歷代名畫記》開卷之首便以奇幻、神秘的文化想象描繪文字與繪畫的創生圖景,顯然是對《周易》“崇效天,卑法地”哲學觀念的倡揚與追崇。從這一意義上說,張彥遠無疑是借文字的創生,直接提升了繪畫的地位和價值,從而為繪畫確立價值判斷的終極依據。在這一過程中,“書畫同體”觀念的提出成功地達到了預期目標。

一言以蔽之,《易經》“崇效天,卑法地”的文化傳統,凝聚了中國人效天法地、藝道合一的宇宙意識與文化心理,因而無論是在本體論、認識論還是方法論的意義上,無不對中國書畫藝術的創造產生了至深至遠的影響。

余立新藝術工作室

皖公網安備 34010402700602號

皖公網安備 34010402700602號