翻閱了很多關于屠宏濤的采訪,大多關心他在與藍籌畫廊“厲為閣”合作后,在中西方畫廊合作的差異化,以及現(xiàn)在的狀況,引用和他聊天時說的一句話來開篇:“今天的視覺和各種經(jīng)驗很復雜,其實沒有過去未來的區(qū)別,或者說是模糊的。今天文化也走向了多樣性,面對這樣的格局,只有看具體的文化能不能調(diào)整自身格局,來共同適應發(fā)展。全球化的轉(zhuǎn)變下,誰有更好的不斷消化和吸收的能力才最為關鍵”。

坦白說,這是一篇拖了很久的稿件,一直不知到該如何描述屠屠,內(nèi)心寧靜,幾分孩子氣,也有理科生的嚴謹,對藝術史謙卑,喜愛山水,遠離鬧市,但不疏離。最后,我想:“隱士”這個詞可能最為接近:大智若愚,不與世濁,淡然處之。可他卻說:今天,在哪里都隱不了。

盡管屠宏濤在中國傳統(tǒng)文化中汲取營養(yǎng)創(chuàng)作,但他刻意避免簡單的挪用、模仿傳統(tǒng)文化符號。他說自己沒有“傳統(tǒng)包袱”,更沒有在傳統(tǒng)中說錯話的負擔和顧慮。傳統(tǒng)對于他而言,只是一種思維方式、一種支撐創(chuàng)作及判斷的價值體系,始終保持中立的態(tài)度去分析和接納過去的范式。

「不確定的感官世界」

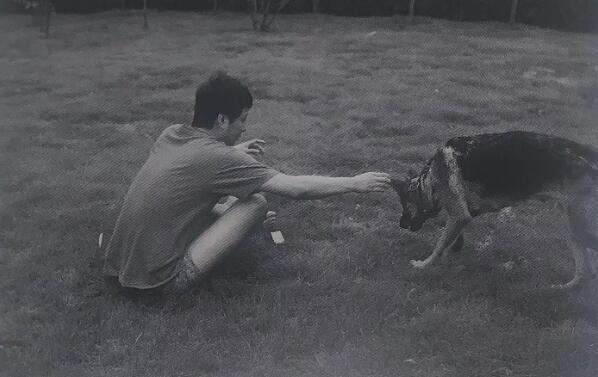

屠宏濤工作室的院子里養(yǎng)著一只名為“tt”的黑背犬,還有一只叫“兩百萬”的雞,有一個四面砌滿書本的小房間、角落里的沙發(fā)、畫筆、調(diào)色板、松節(jié)油、一幅幅待完成的畫充滿工作室。他出過一本書《不確定的感官世界》,很少有人知道。他說,沒賣出去幾本,送了不少,也不知道書拿回去他們看沒有,可能也沒人關心。

屠宏濤和tt (圖片致謝藝術家)

書中一位筆者妮瑪拉姆寫到:“屠宏濤在對自然的長久觀察中一定也捕捉到了許多工具無法復制的信息,然后一遍遍地、耐心地將其轉(zhuǎn)移到畫布上。這種被不斷覆蓋的記憶也許是模糊的,但也正是繪畫的迷人之處。屠宏濤的個人歷史聯(lián)通著時代還在繼續(xù)推進著,也許日后會有更多的“意外”來改變這個定位,但至少在此之前他已能夠在不確定的感官世界中篤定前行”。

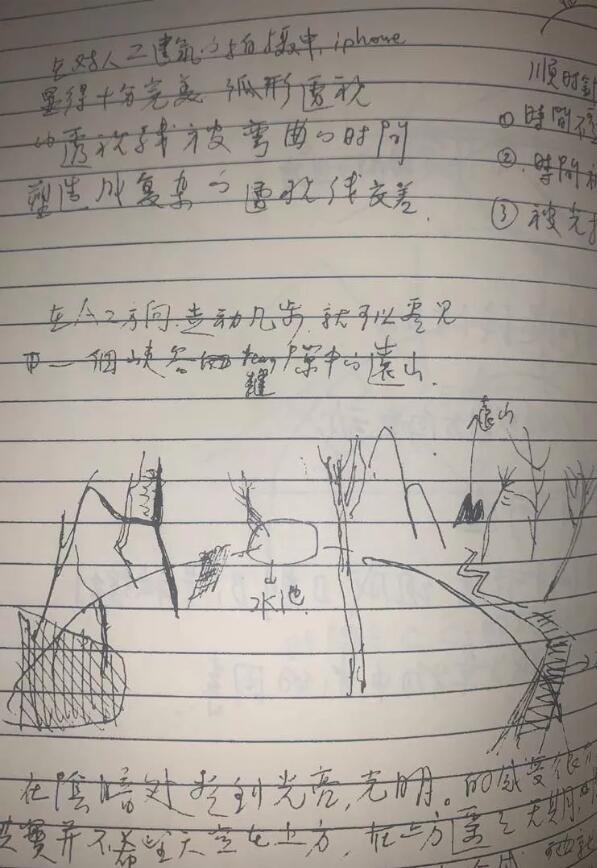

藝術家草稿《不確定的感官世界》書中附圖

「我很像一個理科生在畫山水」

生于1976年的屠宏濤,13歲到川美附中獨自求學,后來從中國美術學院畢業(yè),兜兜轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)回到成都藍頂扎根。早期令人不安、具有批判性的的畫作引起大眾對他的關注。而后很長一段時間,他都躺在工作室的小沙發(fā)上或是在書房里讀字,2008年的某一天,突然茅塞頓開的屠宏濤,把創(chuàng)作轉(zhuǎn)向了對周遭的景物描繪,加之對中國風景畫、文人著作頗有研究,這樣的轉(zhuǎn)變像觸電一般帶來了極大的熱情,從古人名作到傳統(tǒng)卷軸架構(gòu),都是他研究的對象。

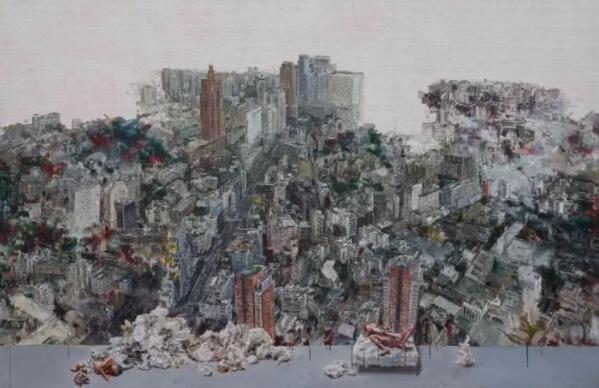

屠宏濤《或成都或東京或深圳》布面油畫 200 x 300 厘米 2006 年

“我一直覺得中國傳統(tǒng)中好像缺少一些參數(shù),包括工具,這些東西既然沒有的話,要不就從國外找一套確定的來討論下去,太主觀性的東西沒法討論,其實我很像是一個理科生在畫山水”屠宏濤說。

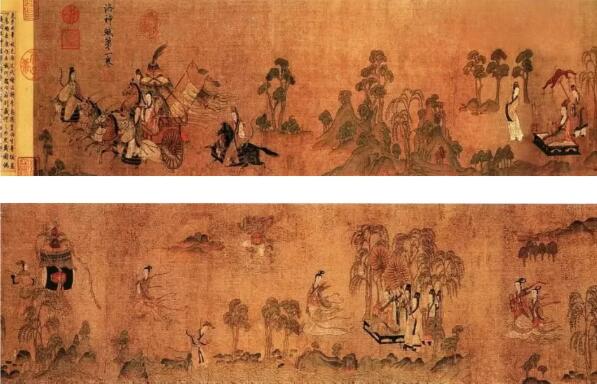

2013年,屠宏濤在臺灣旅行的時候讀到陳葆真寫的《洛神賦圖與中國古代故事畫》,這本書不僅讓他對傳統(tǒng)有了更加深入的理解,更多的是看到了作者如何把一幅畫進行量化:曹植在這里是多少厘米,柳樹有多高等等,通過量化的數(shù)據(jù)來分析洛神賦圖的結(jié)構(gòu)關系,這樣的邏輯性也觸發(fā)了屠宏濤之后的創(chuàng)作:他開始思考將西方繪畫中的參數(shù)和塞尚分析形體的方法融入到傳統(tǒng)題材的中進行表現(xiàn)。他運用反透視方法,用筆觸與色塊的疊加,重新塑造身邊自然與景觀的形體。

顧愷之《洛神賦圖》卷(局部)東晉 絹本設色 27.1 x 572.8厘米

屠宏濤畫的《洛神賦》是一副長達5.6米的油畫,左側(cè)觀看是深綠但帶有模糊感的樹木和枝干,油彩如瀑布一般傾瀉,緊接著畫面中出現(xiàn)了明亮的色塊,底部畫有一片透藍泛光的湖水與棕色木舟痕跡;逐漸往右,主人公洛神出現(xiàn),有悖于傳統(tǒng)形象,這里的洛神更像一位時髦的現(xiàn)代女性。“當時曹植正逢政治空氣特別緊張,兄弟為王權斗爭之時,卻寫了很美的一篇遇美女游記,女神偶然出現(xiàn),又突然消失。我對這樣忽明忽暗,不知所終的幽深有情節(jié),因為神秘始終黑暗”。

屠宏濤 《洛神2016》(局部)布面油畫 180×560厘米 2018年

“不同于中國傳統(tǒng)卷軸畫,有著節(jié)奏分明的篇章和嚴格的章法”,屠宏濤用色彩、筆觸、色塊重新構(gòu)筑了一個視覺空間。而后,他行走于各景色之間,但并不停留于寫生表象,進一步從古人的觀看經(jīng)驗中獲得靈感,通過一次次涂抹、覆蓋將景象中的“流動感、時間性”的概念,延伸到繪畫中。每一次的疊加所面對的時間和情境都有所不同,時間和空間也在一次次改變中不停重組。

屠宏濤 《洛神2016》 布面油畫 180×560厘米 2018年

「以書入畫」

《竹林七賢》的故事發(fā)生在三國魏正始年間,七位學者、詩人遠離朝堂紛爭,轉(zhuǎn)而去向田野鄉(xiāng)間生活,在精神上得到了極大的滿足。屠宏濤非常熟悉這個典故,雖然已經(jīng)流傳了兩千年,但他們并不是神話,和《洛神賦》里的曹植一樣,都確有其人。在屠宏濤的作品《七賢》里,隱約能在重疊的山巒里分辨出七賢的身影,用炭筆看似潦草勾勒出了圖案,畫外的觀者與畫作上的七位賢者,仿佛一同瞭望遠處的風景,“時空”的概念也從繪畫延伸到了現(xiàn)實。

屠宏濤近年來的作品猶如《洛神賦》、《七賢》等,大多從中國古代繪畫研究入手,結(jié)合文人重要著作為描繪的題材進行創(chuàng)作。

佚名 竹林七賢磚畫(局部)南朝

屠宏濤 《七賢》布面油畫 210×640厘米 2013-2017年

對于董其昌,屠宏濤“又愛又恨”,從偏見到了解董其昌的繪畫魅力,從而也成為了他的重要靈感來源。盡管董其昌的表達方式超越了現(xiàn)實主義,而屠宏濤受到的主要影響其實在于董其昌的著述中,“董其昌更為強調(diào)研究、變化傳統(tǒng)大師的作品,通過與古代大師的風格的聯(lián)系,藝術家可以在傳統(tǒng)中為自己創(chuàng)造一方天地,不只是效仿,而是要拓展古代的藝術甚至超越它”。屠宏濤說道:我從董其昌那里理解到書寫性直覺與意識的關系,如果這種結(jié)合關系足夠緊密,你想它是什么,它就是什么。

屠宏濤《夢見董其昌》布面油畫 120×340厘米 2014-2016年

同樣影響深刻的還有元代趙孟頫,“書寫算一種特殊的長處,古人用這個長處解決了一個難題,具體的方式可以說就是:以書入畫。一些觀念性的闡發(fā)讓直覺引入,體驗的直覺性可以參與到結(jié)構(gòu)處理中。這很了不起,我一直覺得這是繪畫的制勝法寶。”

「以柔克剛」

屠宏濤常常會想起杜甫那段“壯游”的經(jīng)歷,放下很多東西,去體驗“天下”的兼容并蓄、更為自由的感受。這也是傳統(tǒng)對他的啟發(fā),一種于自身息息相關的生機。

“身處在一個信息社會,面對爆炸的信息,我們每個人都會有種知識焦慮,它(轉(zhuǎn)向內(nèi)心)解決的是一種焦慮感,以及對無知的恐懼。”在思考過太多人與世界關系后,屠宏濤用作品中的“柔”,刻意與社會中的水深火熱保持距離,以一種以柔克剛的方式將內(nèi)心的秩序與外界的復雜性封存、記錄...

屠宏濤《萬物一馬》布面油畫 210 x 320 厘米 2014-18年作

「厲為閣 x 屠宏濤同名個展」

繼2019年9月宣布全球代理藝術家屠宏濤后,厲為閣將于2020年3月在香港特別呈現(xiàn)藝術家同名個展「屠宏濤」。展覽將于3月25日展出至5月30日,回顧并梳理屠宏濤千禧年至今的創(chuàng)作脈絡。

展覽將在厲為閣位于香港中環(huán)圣佐治大廈地鋪的展覽空間舉行,精選的數(shù)十件代表性作品橫跨兩個展廳,囊括多件博物館館藏與重要海內(nèi)外私人收藏,記錄藝術家對自身藝術坐標的長期思考。從早年灰色的陰霾城市與欲望橫流的人堆中宣泄式的對抗意識,到如今擷取中西傳統(tǒng)、重釋時空關系的錯綜蕪雜抽象風景,屠宏濤將創(chuàng)作與個人的關系形容為從傳統(tǒng)的詩意中,試圖得到哲學性的領悟。

除去油畫作品外,數(shù)件概括屠宏濤構(gòu)思階段的紙本作品將帶領觀眾走進藝術家油畫作品中的獨特的視域,展廳內(nèi)亦將放映由王昱導演,厲為閣獨家制作的同名短片,以解構(gòu)的影像語言與屠宏濤的創(chuàng)作、生活背景與作品展開對話。

致謝 厲為閣

皖公網(wǎng)安備 34010402700602號

皖公網(wǎng)安備 34010402700602號