古代歲月,已似漸行漸遠的天邊云彩。然而,那些看似湮沒在黃塵古道中與明清皇帝有關的松江人和事,卻因《松江府志》、《松江縣志》、《松江人物》等史志叢書記載,重現云卷云舒的歷史景象。加之今年特別,抗"疫"宅居家中,有助靜心閱讀,從相關史書中剪輯光影片斷,焊接云間星星點點的閃爍往事,綴拾而成此文。

一

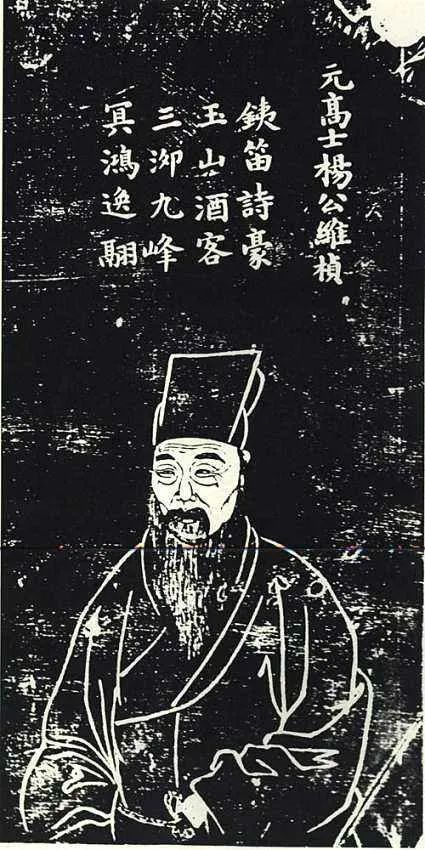

歲月不居,光陰如梭,白駒過隙。回望明代歷史,洪武元年(1368)正月初四,明太祖朱元璋登基后昭告天下,改元"洪武",國號大明,定都金陵(南京)。洪武二年(1369),太祖征召諸儒修纂禮樂書,元末明初文壇上享有盛名的楊維楨,被朱元璋派出訪求天下賢才的詹同高看,求賢若渴,尋來松江府城。須知,晚年寓居松江數載的浙江諸暨人楊維楨,這年已73歲,而且在松江生活得很滋潤,連詹同都羨慕不已,有詹同《松江與楊廉夫同飲有贈》詩為證,云:"何人得似楊夫子,高臥白云無限春"。所以,已是高齡的楊維楨辭謝道:"豈有老婦將就木,而再理嫁者耶?"洪武三年(1370)正月,朝廷又催其出仕。朱元璋對這位前朝文壇名宿,以高規格禮遇相待,先是派翰林院侍讀學士詹同持厚禮聘請,后賜安車一輛,接楊維楨入宮。皇恩浩蕩,圣意難違。楊維楨心里雖不情愿,但左思右想,還是順水推舟,應詔前往金陵。

楊維楨到一個地方,似乎都有奇聞傳世。據明代藏書家郎瑛記載:"今里老所戴黑紗方巾,乃楊維楨入見太祖時所戴。上問曰:‘此巾何名?’對曰:‘此四方平定巾也。’遂頒式天下。"據《明會要》等記載,四方平定巾頒行于洪武三年二月,與楊維楨在金陵留住一百十日時間相符。由此看來,我國明初風行的可以折疊的方形軟帽,亦即四方平定巾,緣自楊維楨推出。若問太祖為何對四方平定巾特別中意?大凡是洪武三年正月,楊維楨抵達金陵后賦詩《鐘山應詔》有云:"愿效華封歌圣壽,萬年王氣與天齊",表達了對新朝的歸順與祝福;而楊維楨所戴的四方平定巾又是太祖登基后,大明江山,四海安定,國泰民安的象征。應時應景,且楊維楨極具名人效應,故,一拍即合,推而廣之。此外,《風宣玄品》載,明初中國琴界有"浙操徐門,江操劉門"之說,徐門以浙江徐仲和為代表,江門以松江劉鴻為代表。朱元璋喜歡琴藝,設文華堂廣羅琴家。另據《圖說松江》一書記,太祖推崇松江琴派,詔琴家劉鴻、張用軫赴南京,進殿演奏。經推薦,劉鴻、張用軫名列明初三大琴家之中。

北京《故宮志》上載有華亭瓦工楊青的大名,為明成祖朱棣所取。永樂初,楊青以瓦工役京師,以誠實為成祖嘉賞,賜予冠帶,初任工部吏役。后宮小殿建成,成祖十分滿意,以金銀豆撒于殿下,任工匠自取,算是獎賞。眾人爭相拾取,唯楊青居后不爭,成祖看在眼里,更加器重。后來大規模建造朝堂宮闕,楊青善于籌劃,凡建筑制度規范,高低大小,均合乎圣上旨意;竣工后,皇帝欽命楊青為工部左侍郎。其子善父業,官至工部郎中。對照《明史·職官志》,工部左侍郎為正三品,郎中正五品。《松江人物》記楊青,明初華亭縣筱館人,即金山衛人,幼名阿孫,從小以泥瓦匠謀生,后征役京師。一日,成祖見粉刷不久的后宮墻上有異常色彩,疑而詢問,眾人知而不敢回答。只有楊阿孫說,是蝸牛爬過后留下的痕跡。成祖喜其以實回答,問其姓名,知為楊阿孫,就說:"幼名未改吧?現楊柳返青,可更名楊青。"細品楊青一名由來,既高貴又親切;高貴的是皇帝賜名,親切的是頗有江南韻味。此外,明成祖朱棣就位后,下詔簡拔書法好手,楷書特精的華亭人沈度兄弟被選入翰林院。成祖對沈粲兄長沈度之書尤為欣賞,侍從便殿,凡金版玉冊都叫他書寫,夸為"我朝王羲之",時稱"臺閣體"。沈度胞弟沈粲的書法,成祖同樣喜歡,曾隨帝北巡。沈氏兄弟齊名,時稱"大小學士"。

(明代正德皇帝)

弘治十八年(1505)五月,明孝宗皇帝朱祐樘病逝后,太子朱厚照繼位,以第二年為正德元年(1506),人稱武宗朱厚照為正德皇帝。松江府華亭縣人徐霖,別號九峰道人,家住府城東。他7歲能詩,9歲能寫大字,后又致力書畫和戲曲創作,"能自度曲為新聲",聲名遠播。正德十五年(1520),武宗皇帝南巡,被薦為帝作曲,賜一品服,命其隨行入京。正德十六年(1521)春,三十歲出頭的武宗皇帝一命嗚呼,徐霖未及授官,便匆匆收拾行囊,回返家鄉。

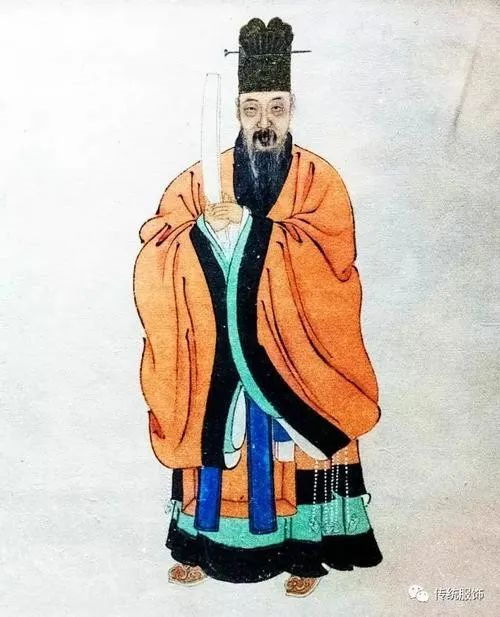

(明代徐階)

明代嘉靖和隆慶年間,華亭人徐階,曾貴為兩朝內閣首輔,居明代閣臣之最高地位。徐階的官宦生涯長達四十多年,又是皇上身邊的重臣,其周旋于廟堂之上,與嘉靖皇帝朱厚熜和隆慶皇帝朱載垕的悠悠往事,史書詳記,屢見不鮮,如《明史·徐階傳》云:"生甫周歲,墮眢井(枯井),出三日而蘇。五歲從父道括蒼,墮高嶺,衣掛于樹不死。人咸異之"。徐階少年時,詩文已顯露弘大氣象,老師以"雨"為題,徐階妙筆生花:"云龍方會合,寰宇盡沾恩"。徐階后以"探花"進士及第,進入朝廷高層核心,又以高水平的祭祀"青詞"迎合嘉靖皇帝,取代了嚴嵩在皇帝心目中的得寵地位。徐階任丞相多年,即便告老還鄉后仍沐浴圣恩。萬歷十年(1582),徐階80歲壽辰,皇帝派人慰問,贈璽書金帛。萬歷十一年(1583),徐階去世,贈太師,謚"文貞"。徐階留下了《經世堂集》《少湖文集》等豐厚著述,從其《夜聞吹簫》詩中可品學識胸襟,家國情懷,憂患之志,云:"風急雁飛高,星寒夜動搖。亂山千里月,獨客一聲簫。別淚懷鄉國,私心憶圣朝。鬢華易零落,何日更聞韶?"

晚明董其昌為諸生時,家有瘠田20畝,攤上了重役,從上海馬橋鄉逃遁至華亭浦南葉榭鎮外祖家讀私塾,《南吳舊話錄》稱其"后登翰苑,且別其籍,不敢認為上海人。"萬歷十七年(1589),董其昌舉進士,經遴選進入翰林院。那時,張居正已去世,10歲登基的萬歷皇帝朱翊鈞握有實權。這位年輕氣盛的皇帝,也曾有過勵精圖治,勤于政事的作為;但從萬歷十四年(1586)下半年以后,便以身體不適為由開始怠政。萬歷二十二年(1594),皇長子出閣,董其昌為皇長子朱常洛的講官之一。朱常洛即后來的第十四任光宗皇帝。萬歷四十四年(1616),發生了"民抄董宦"事件。董其昌四處飄泊,過著一生中難熬的幾年時光。泰昌元年(1620)八月,光宗皇帝朱常洛繼位,問道:"舊講官董先生安在?"董其昌否極泰來,入京召為太常少卿,掌國子司業事。不過,光宗皇帝在位僅一個月,疑被人下毒謀害致死。光宗皇帝死后,16歲的皇長子朱由校繼位,為明天啟年間的熹宗皇帝。熹宗年輕寡知,且對朝政毫無興趣,沉迷于木工器作,恰好為魏忠賢為首的閹黨創造了專權擅政、得勢橫行的條件。董其昌從陳繼儒歸隱山林、陸樹聲引退還鄉后,便對官場心存芥蒂,入仕為官后,一有風吹草動則謹慎避之,心向山水,踏訪名剎古寺,去作詩,去鑒賞,去寫他的書法,畫他的山水畫;尤其是閹黨把持朝政之際,他欲加設法遠之。明天啟七年(1627)八月,23歲的朱由校沒有留下子嗣便與世長辭,遺詔指定其五弟信王朱由檢繼位,即崇禎皇帝。崇禎年間,晚明病入膏肓,董其昌九次上疏辭官,直到崇楨七年(1634)正月十九日,這天也是董其昌80歲生日,崇禎皇帝才下旨特準其致仕告歸。

(明太祖朱元璋)

此外,明代皇帝與松江人和事中的有些故事,讀來心寒。例如,明初朱元璋對松江地區再增賦稅定額,重賦達歷史之最;又實行人口遷徙,打擊富戶,至洪武三十年(1397),三次遷蘇、松、嘉、湖、杭富戶二萬有余至朱元璋家鄉鳳陽等地。又如,家住松江府城東門外,生活在元末明初的華亭人袁凱,以寫《白燕》詩出名,人稱"袁白燕"。元末,袁凱曾為府吏,官職平平。但他博學多才且善辯,常能令滿座折服。洪武三年(1370),正值大明朝用人之際,只是個舉人的袁凱被推薦任御史。他看到武臣恃功驕橫,因失禮而獲罪的人不少,便上書太祖朱元璋,建議在都督府亦即將帥官署延請通經學古之士講君臣禮儀法度,令武臣前來聽講。太祖納諫,命各臺省延請名士到午門為諸將講解經書。然而,高處不勝寒。后來太祖審查囚犯罪狀記錄,命袁凱送皇太子復審,太子對不少囚犯從輕發落,減免處罰。袁凱報予太祖,太祖問:"我與太子誰正確?"袁凱答道:"陛下執法公正,太子心腸仁慈。"太祖以為,答辭雖然不錯,但兩面討好,過于圓滑,心存厭惡。《松江縣志》載:袁凱害怕,假裝瘋顛,告病歸里。太祖不信,派使者借口封他為當地訓導,前來察看。袁凱兩眼直視,對使者看了很久,說了些瘋話,又唱了一曲《月兒高》。使者回報:"袁凱真瘋了。"直到太祖去世,才恢復常態。

二

古代皇帝關注一個地方,與該地的政治、經濟、文化有著密切關系。統而論之,從皇帝關注的這面鏡子里,可以反映出一個地方曾有的歷史地位。修志修至清代,嘉慶《松江府志》新增卷首上"巡幸",詳記康熙巡幸松江,駐蹕松江府城諸事;卷首下新增《宸翰》,專記清代世祖章皇帝順治、圣祖仁皇帝康熙、世宗憲皇帝雍正、高宗純皇帝乾隆等御書墨寶,數量可觀,內容豐富,且有底蘊深厚的人文故事,足以支撐起一個具有一定規模的府城文化專題展示館。的確,府志所載皇帝宸翰,不僅為"三吳人文甲天下,而云間最著"增添了新的一頁,而且具體可觀入清之后,皇帝對江南八府中的松江府和松江府城相當看重,對在朝為官的松江人非常器重,尤其是在順治二年(1645)至雍正八年(1730)期間,因統理江南全省的江南提督署清初設于松江府城和康熙兩次巡幸松江府城等大事要事提振,松江府城的政治和軍事地位不降反升。可以這樣說,在清代雍正八年分巡蘇松太兵備道移駐上海之前,松江府城的中心行政地位舉足輕重,直至"上海道"直接參與地方治理,松江府城的地位才發生歷史性的逆轉。這是一個漸進的過程。所以,松江府或婁縣志記宸翰,始于順治,止于乾隆,與上述歷史背景暗合。

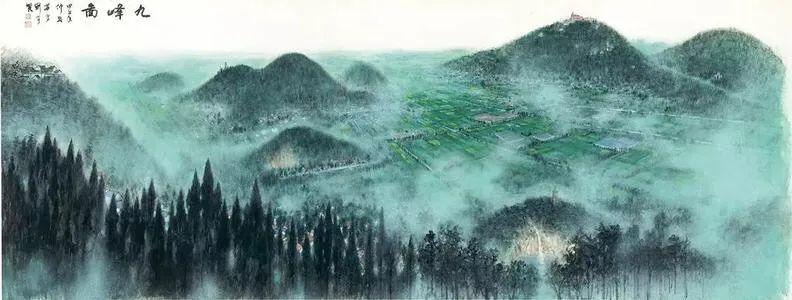

(松江九峰寺)

愛新覺羅·福臨,是清軍入關定都北京后的首任皇帝,即清世祖順治皇帝。嘉慶《松江府志》卷首下《宸翰》伊始,便記載了世祖順治皇帝御書賜云間高僧本月禪師。本月,號旅庵,寧波人,宏覺禪師的衣缽弟子。順治十七年(1659)十月初,世祖詔見已入都的泗洲塔院主持天童僧本月,于景山便殿賜"樂天知命"四字和兩幅聯對:"一池荷葉衣無盡,數畝松花食有余";"天上無雙月,人間只一僧。"《小昆山鎮志》記后面一幅對聯內容是"天上無雙月,人間本一僧",并括號加注云:嵌入"本"、"月"兩字,意寓主持"本月"名字。《松江縣志》也記為"人間本一僧"。按照嘉慶《松江府志》和《婁縣續志》的記載,為"人間只一僧"。康熙元年(1662),本月返回松江小昆山泗州塔院(又名九峰寺),后于公元1669年建寶奎閣供奉順治皇帝墨寶。走筆至此,想起順治年間發生在江南的震驚全國的"奏銷案"。其中,賦稅最重的松江地區,因受清查賦糧、欠賦治罪牽連,當地旺族和士紳受到沉重打擊,時有"探花不值一文錢"之謠,仕籍學校為之一空。受"奏銷案"苛政影響,松江文風一度中衰。

(松江府署門樓)

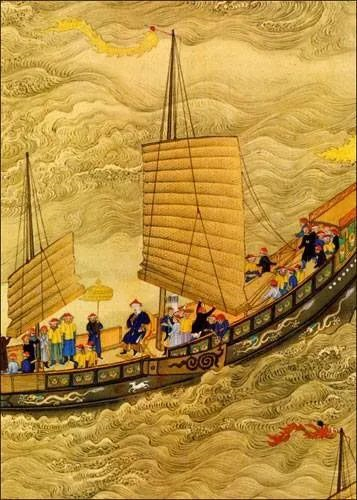

歷史上,稱得上巡幸駐蹕而非走過路過松江的皇帝只有一位,就是大清國圣祖愛新覺羅·玄燁,即康熙皇帝。康熙在位時6次南巡,其中兩次臨幸松江府,第一次駐蹕五日,第二次駐蹕六日,前后共計達十一日之久。康熙是從蘇州登舟南行至松江府城,駐蹕幾日后又從松江幸浙江,繼續南巡旅程。江南松江,號為澤國,河網密布,其中通波塘、沈涇塘、秀州塘是松江河運通達江浙的三條重要航道。康熙兩次來松江,皆舟行沈涇塘而抵達府城。流經廣富林的沈涇塘是松江連接蘇州的主航道;與沈涇塘相接的秀州塘,又是出松江西南連接浙江的主航道。深受臣民愛戴的康熙,擔心南巡路上萬民夾岸迎接踩踏莊稼,關照江蘇巡撫等出示曉諭:"萬勿踏壞田禾,有負朕恤民之至意"。康熙巡幸松江府,除關注治水外主要是巡閱軍政并觀摩軍事演習;巡察民情,據實準奏便民事宜;召見地方官員,褒獎或訓誡。康熙召見大臣時曰:"朕至江南訪問,張伯行居官甚清,此名最不易得";還語重心長諄諄告誡臣子:"養廉者清,乃居官之常"。

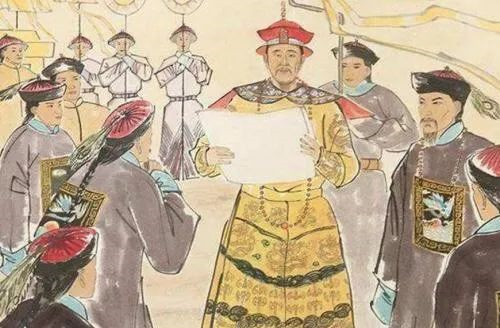

(清代康熙皇帝)

康熙8歲登基,16歲親操政柄,50多年御門聽政,亦即春夏時為早上七點,秋冬時為早上八點開始早朝。康熙在位61年,不僅是執政時間最長的一位皇帝,而且載譽"康乾盛世"。康熙還生養了35個兒子,6次南巡中,部分皇子隨行,一路歷練,以便增長見識,同時接受父皇考察。據嘉慶《松江府志》卷首上《巡幸》載,康熙四十四年(1705)三月底,康熙駐蹕松江府城,曾在松江教場觀看諸皇子射箭,自己也身體力行,親射二箭,箭無虛發,皆中箭靶,即"上臨行宮前觀諸王子射,上親射二矢,皆中。"從清代松江府署駐地(今松江二中校門云間第一樓)東北向設有"箭道"可察,騎射不僅是傳統軍事課目,而且是八旗鐵騎入關,銳不可擋的歷史縮影。康熙觀摩諸皇子及其他將領和官兵演練射箭,其中蘊含文治武功深意。康熙朝中大臣,松江人不少,故圣祖對松江名人名勝等知之甚多。康熙巡幸松江,時值農歷三月,一地春色,綠染花紅。康熙游覽了當地名勝古跡并御題多方匾額,如《巡幸》所載:"幸侍郎王頊齡、尚書王鴻緒東西兩園,并賜御書匾對。賜方孝儒祠、董其昌祠,暨云峰寺、禪定寺、超果寺、昆山(小昆山)塔院、樵隱庵等處匾額。四月乙丑朔,上由西門跨塘橋登舟,幸浙江。"

康熙四十六年(1707)三月十三日至十八日,康熙南巡,再度舟抵松江。原本安排駐蹕四日即前往浙江,松江提督張云翼等跪奏恭請圣駕再留數日,康熙給足了面子,允留二日。按計劃,該辦的事已經了結,康熙心情輕松地乘轎臨幸松江府城西塔弄底王頊齡別業秀甲園,流連于"秋水軒"。這座園子原為明代徐階弟徐陟別業,名竹西草堂,徐陟的孫子徐爾鉉擴為宜園,入清后,易主工部尚書王頊齡,改稱秀甲園。相傳康熙巡幸其園時,正好聽到園外傳來農家雞、狗叫聲,覺得安寧、祥和、親切,感嘆"雞鳴犬吠之聲不斷,此間乃安樂之鄉也。"隨后王頊齡繪畫以進,名"安樂園",于是西塔弄底附近鄉村又多了個"安樂鄉"的傳呼。在府城多留二日的康熙皇帝,春風滿面,心情不錯,"松江闔郡紳衿兵民等懇請圣駕再留數日,不允。……壬午,上幸浙江。"

康熙兩度巡幸松江,且駐蹕時日較多,故留下的御筆題書亦多。從史書記載中看出,康熙一生勤于政事,殫精竭慮,崇尚節儉,雄才大略,好學敏求,除讀書和留心典籍外,書法、騎射皆精。康熙不像有的古代帝王那樣,或冷酷無情,視臣子如草芥;或高高在上,拒人于千里之外;這位英明的皇帝,雖有嚴格要求的一面,但嚴于律已,君臣和睦,善解人意,令下屬和子民感圣恩而覺寬慰。康熙從葑門(蘇州)乘舟至松江,道經昆山和青浦,曾泊舟昆山張家橋,青浦柘澤橋,過松江鐘賈山,經沈涇塘而抵松江府城。估計舟入松江境九峰可望前天上下過雨,康熙御制《船泊三江口》詩云:滿眼湖山麗,九峰負海隅。沃野吳松境,橫云館驛衢。觀風來澤國,非是喜靈區。雨過泊舟處,星連映水珠。"詩題中的"三江口"應是橫山塘、神山(辰山)塘與沈涇塘交匯之處。康熙皇帝御筆而成的松江九峰詩,透出活龍活現的靈動,彰顯接地氣的生動,頗為親切應景。康熙駐蹕松江府城后,對青浦貢監生員孫鋐等人奏請其邑之北地名孔宅,自漢時至圣苗裔避地至此,懇請頒賜匾額一事放在心上,即念孔子乃萬世之師,且遺跡尚存,宜表彰之,御書"圣跡遺徽"匾,又書"澤衍魯邦四海均沾化育,裔分吳會千秋世永烝嘗"對聯,賜青浦孔宅。

松江王氏家族是清初崛起的一個著姓望族。王廣心三子王頊齡、王九齡、王鴻緒為王氏家族第五世,均進士及第。長子王頊齡,拜工部尚書,進武英殿大學士;仲子王九齡,官至吏部左侍郎,左都御史;三子王鴻緒,累官工部、戶部尚書。康熙曾分別給在朝為臣的王氏三兄弟賜賞過御書墨寶,如康熙三十九年御書唐王維詩句"家住孟津河,門對孟津口。常有江南船,寄書家中否。"賜詹事府少詹事臣王頊齡。又如康熙三十八年御書"視草"二字,賜詹事府少詹事臣王九齡。再如康熙二十九年,王鴻緒在家鄉建御書亭于府學明倫堂后,恭摹刻石康熙臨董其昌書李白詩一幅:"盧橘為秦樹,蒲萄出漢宮。煙花宜落日,絲管醉春風。笛奏龍吟水,簫鳴鳳下空。君王多樂事,還與萬方同。"康熙三十八年六月,康熙書賜王鴻緒對聯一副,聯語選自唐王維詩句:"日色才臨仙掌動,香煙欲傍袞龍浮";康熙四十一年四月,御書"敬慎堂"匾賜工部尚書臣王鴻緒。康熙南巡,駐蹕松江府城期間,御書賜王頊齡三件墨寶:一是"蒸霞"二字;二是臨董其昌行書一幅:"青天蜀道不難攀,運思微茫杳靄間。稍著一迄楊子宅,依然秀甲九州山";三是賜御書對聯"深林人不知 ,明月來相照"。康熙訪王鴻緒賜金園時,也賜了兩件墨寶:一是"松竹"二字;二是一副對聯:"萬物靜觀皆自得,四時佳興與人同"。

(董其昌祠)

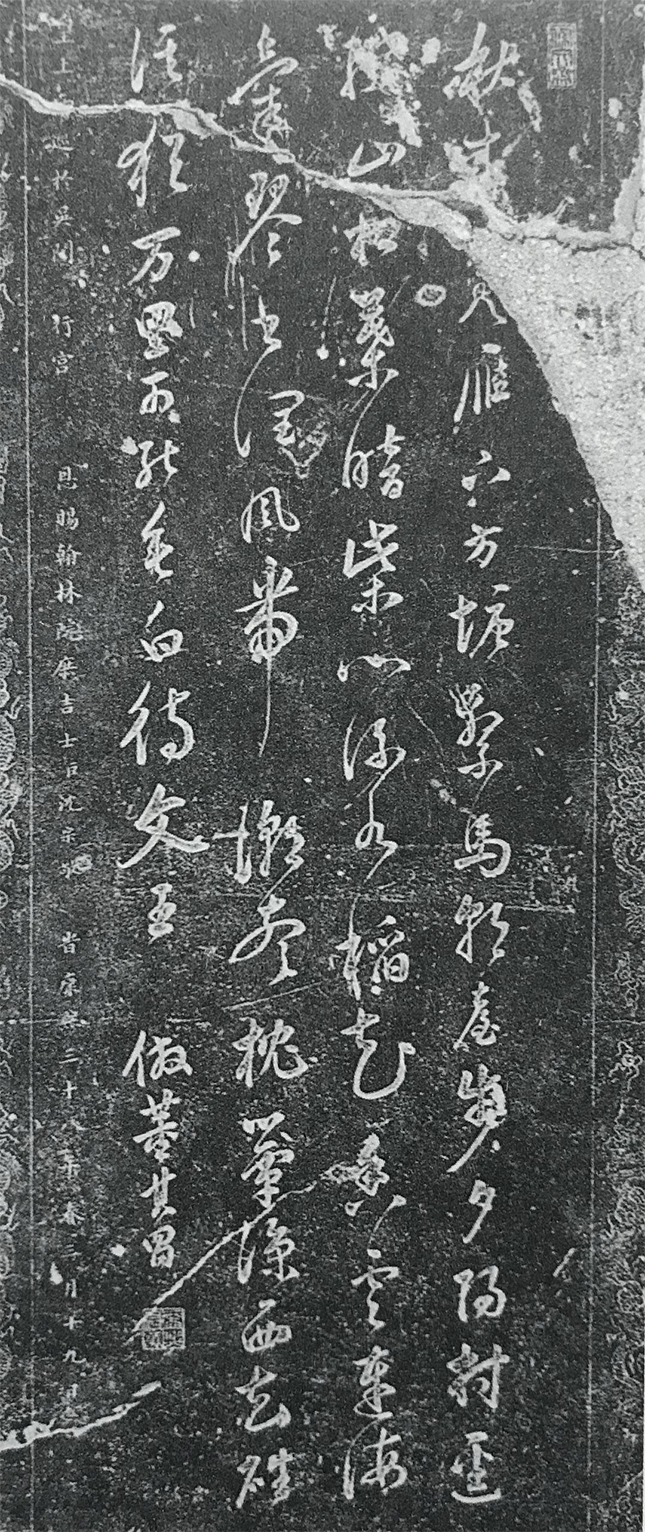

康熙四十四年(1705)三月,康熙駐蹕松江府城期間,曾前往位于方塔公園天妃宮東的董其昌祠。該祠建于明崇禎年間,占地面積約1500平方米。碑廳中央豎有三塊康熙御書碑,上有御題華亭董其昌書法云:"天姿迥異,其高秀圓潤之致,流于楷墨間,非諸家所能及也。每于不經意處,豐神獨絕,如微云卷舒,清風披拂,尤得天然之趣。觀其結構,字體皆源于晉人,蓋其生平所臨摹《淳化閣帖》,于《蘭亭》、《圣教序》能得其運腕之法,而轉筆處古勁藏鋒,似拙實巧,書家所謂古釵腳,殆謂是耶。顏真卿、蘇軾、米芾以雄奇峭拔擅能,而根底皆出于晉人,趙孟頫又規模二王,其昌淵源合一,故摹諸子輒得其意,而秀潤之氣獨時見本色。草書縱橫排宕有古法。朕甚心賞其用筆之妙,濃淡相間更為瓊絕,臨慕最多。每謂天姿與工力俱優,致此良易也。康熙歲次乙酉三月,南巡駐蹕松江府書。"康熙還賜題了"董其昌祠"匾額。

(康熙臨董書碑)

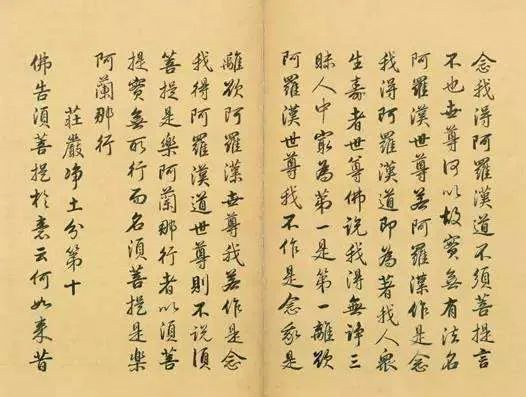

沈荃、沈宗敬、張集、王圖炳等華亭在朝官員,都不止一次得到康熙宸翰恩賜。沈荃,字貞蕤,號繹堂、充齋等,華亭人,居郡城艾家橋東,一作青浦沈巷人,或云其居華亭占藉青浦。順治九年探花及第,為官有政德,累官禮部侍郎。據《清代松江府文學世家述考》載沈荃擅書,源出董其昌,名重海內。康熙皇帝引以指授書法,常于內殿賜坐、賜茶。后沈荃之子宗敬以編修入直,帝憶前事,使內侍傳諭閣臣李光地曰:"朕初學書,宗敬之父荃實侍,每下一筆,即指其失,兼析其由,至今每作書未嘗不思荃之勤也。"康熙曾御書《心經》一卷和對聯"兩幅彩箋揮逸翰,一聲寒玉振清辭"以及"忠恕"、"龍飛鳳舞"、"存誠"等字賜沈荃。史載,康熙十六年(1678),圣祖御書"格物"、"清慎勤"賜予沈荃,并稱"朕萬機暇,留心翰墨,汝書朕所喜,時時現視。今書此示汝,且以五字勵勉職業,汝宜念之。"沈宗敬是沈荃第四子,華亭人,康熙二十七年進士,歷官太常寺少卿。工書,兼擅繪事。康熙賜翰林院庶吉士臣沈宗敬宸翰較多,康熙三十八年(1699),康熙南巡至蘇州,在行宮臨董其昌書唐詩一首賜之;是年及以后幾年間又御書"清風蘭雪",御書"承訓堂"匾,還有多柄御賜書扇,其中一柄御書唐李夢符的七言絕句:"村寺鐘聲渡遠灘,半輪殘月落前山。徐徐撥棹卻歸灣,浪疊朝霞錦繡翻。"康熙四十六年(1708),沈宗敬將其父墨跡整理為6卷,摹勒刻石。卷前有康熙御題四字"落紙云煙"。據《松江文物志》稱,石版原藏于沈文恪公祠,后散落民間。"落紙云煙帖",尚存29塊,現藏松江博物館。

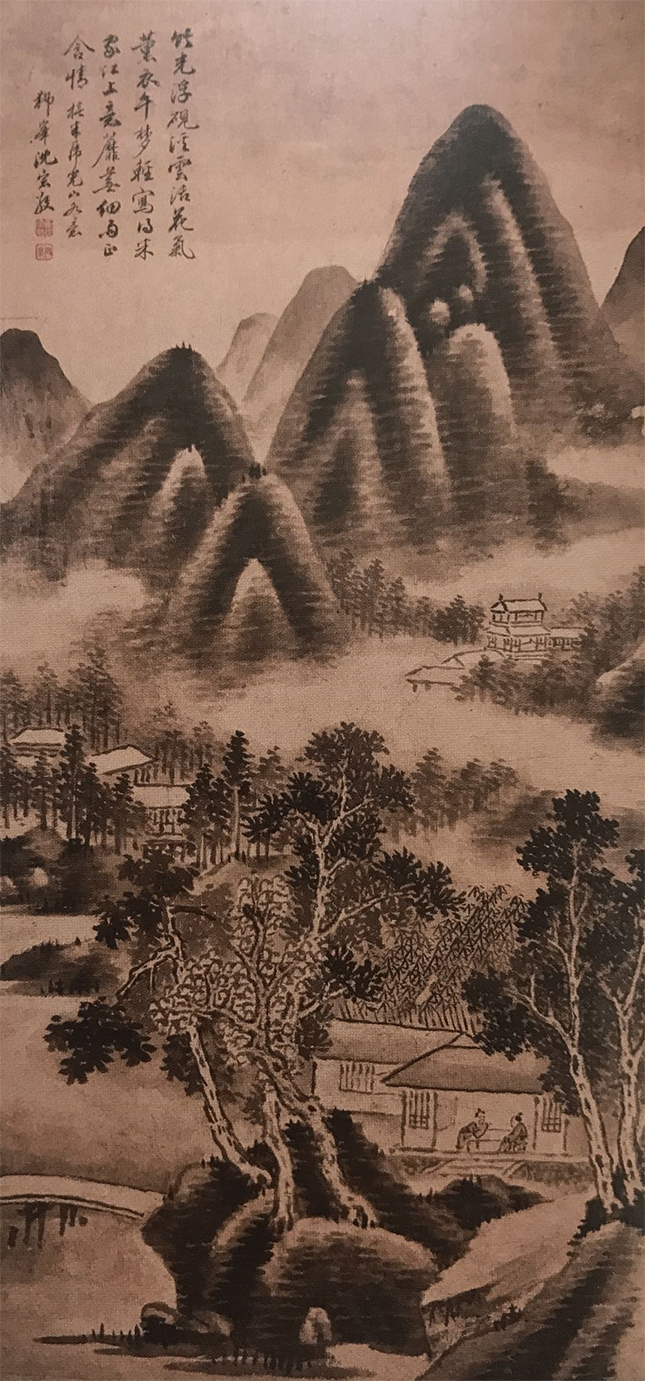

(沈宗敬《仿米云山》圖)

續說張集和王圖炳。張集,字殿英,號曼園,婁縣人,一作上海三林塘人。他是張淇的兒子,張淇孫子張照的從父,康熙十五年(1676)進士,累官吏部和兵部左侍郎。性儉樸,自奉若寒素。張集著有《燕臺集》、《愛日堂詩稿》、《息廬詩集》等。康熙二十五年、二十七年,圣祖先后臨宋黃庭堅《春近四絕句》字一幅:"小雪晴沙不作泥,疏簾紅日弄朝暉。年華已伴梅梢晚,春色先從草際歸。"御書唐杜甫《曲江對雨》詩一首:"城上春云覆苑墻,江亭晚色靜年芳。林花著雨燕脂落,水荇牽風翠帶長。龍武新軍深駐輦,芙蓉別殿謾焚香。何時詔此金錢會,暫醉佳人錦瑟旁。"賜都察院左僉都御史臣、吏部右侍郎臣張集。再說王頊齡有五子,王圖炳是其長子,康熙三十八年(1699)舉人,補內閣中書舍人。康熙四十六年(1707),圣祖南巡時獻詩稱旨,命隨入京,供奉內廷,召纂《方輿全覽》。五十一年(1712)欽賜進士入翰林,授編修,累官禮部左侍郎。據說圣祖、高宗南巡時,南北獻詩之風天差地別。山東、安徽、河北等地沿途少見士子獻詩獻賦,而江南之江浙大不一樣,《清高宗實錄》云:"以文字獻頌者載道接踵"。許多文士因獻詩自我舉薦而成就功名。松江王圖炳、葉長源、高不騫、曹鴻燾等一批士子在其列。康熙五十二年、五十八年,圣祖先后御書"寶訓堂"匾和"潄芳"二字賜予王圖炳。

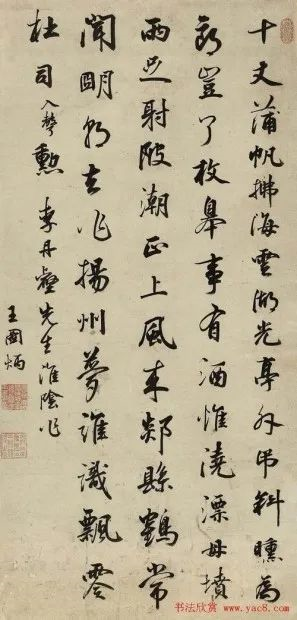

(王圖炳書法)

康熙御書賜予松江的人和事還有很多,例如,康熙二十七年(1688)進士及第授編修,歷官左中允、貴州學政、入京師為國子監司業的華亭人張豫章,年輕時游歷大江南北,詩文得江山助,有《南帆》、《寄亭》等集問世。康熙三十九年、四十一年、四十二年,康熙先后臨董其昌書唐人溫庭筠詩一首,御書宋人米芾七言詩一首和"勤學"二字賜之。康熙巡幸松江時,書賜松江府知府臣郭朝祚四字"蘭渚碧云",書賜江南提督臣張云翼四字"方略詩書",書賜松江府經歷臣郎天楨對聯一副等。康熙游覽松江名勝古跡,賜題小昆山泗洲塔院(九峰寺)"奎光燭影"四字,賜題超果寺"虹光勝跡"四字等。康熙五十九年御書"蘭筍山"三字,賜題佘山宣妙寺佛殿。有趣的是,嘉慶《松江府志》載康熙曾御制《松江進鮮鰣魚有懷》詩,曰:"古有盛魚奉老親,錦鱗初得尚方珍。雖然星夜傳馳驛,豈似鮮新出水濱。"古代松江位于東海之濱,鰣魚是當地海產品,盛于四月;李時珍《本草綱目》記其性平,補虛勞。覺得有趣的原因是由此及彼,想到了俗稱四鰓鱸的松江鱸魚。傳說四鰓鱸能放在蓬松的礱糠內貯運,在冬日數天之內不死,乾隆皇帝就是這樣把四鰓鱸帶到京城去的。看來,鰣魚和四鰓鱸魚,在康熙和乾隆這雙爺孫相傳的故事里,雖有不同的說法,卻承前啟后,傳承松江魚的一段佳話。

三

康熙六十一年(1722)十一月,康熙皇帝在京城暢春園病逝,康熙第四子愛新覺羅·胤禛繼位,此后開啟了一個雍正王朝時代。"跡與松喬合,心緣啟沃留。"這副賜華亭人王頊齡的御書對聯,前句是王頊齡晚號"松喬老人"的出典,后句引經據典,如《書·說命》上云:"啟乃心,沃朕心。"又《疏》云:"當開汝心所有以灌我心。"含有竭誠忠告,以治國道理開導帝王的意思。嘉慶《松江府志》記此御書為康熙五十八年六月十五日賜大學士臣王頊齡。然而,觀"心緣啟沃留"之意,又似雍正登基后的事。《清代松江府文學世家述考》,將此御書之時歸入雍正繼位之初:"雍正皇帝登極,晉太子太傳,頊齡以年躋大耋,再疏乞休,上手敕慰留,賜詩,有"跡與松喬合,心緣啟沃留"之句,遂自號松喬老人。"

雍正繼位時,華亭人王廣心的長子王頊齡,已是八旬耄耋老臣。從康熙十五年(1676)進士授太常博士起算,王頊齡為臣已逾四十五年,故兩次上疏乞休。雍正皇帝對王頊齡父子恩眷甚深。雍正元年十月、二年六月,雍正先御書"清華品望"四字,后御書唐李端詩扇一柄,賜國子監祭酒臣王圖炳;同時對王圖炳之父王頊齡垂愛關顧,懇切慰留。據嘉慶《松江府志·世宗憲皇帝宸翰》記雍正手敕贊王頊齡:"才識優達,品行端安,增重巖廊,年雖耄耋而體尚康寧。今力辭祿位,朕實弗忍焉。即難奪情,而諒暗之年卿其不可強事耶?蓋一日之留,勝千里之暌也。卿當少安體朕眷舊之至意。"雍正二年,雍正又御制七言詩書扇賜太子太傅大學士臣王頊齡,詩云:"端揆儀表百僚中,兩歷熙朝眷數隆。學識宏才名世業,老成安重大臣風。耋耄可作巖廊端,眷顧還當冰鏡同。正在諒暗資贊化,丘園榮退莫相匆。"雍正皇帝的拳拳之心、殷殷之情溢于言表。王頊齡忠君報國,鞠躬盡瘁,八十四歲去世于官位上。《松江人物》載,雍正皇帝下詔書哀悼,停止朝事一天,并下令凡出他門下的官員,都素服持喪,各部院漢人官員都要祭送;雍正皇帝賜還祭葬,謚號"文恭"。

(雍正皇帝書法)

此外,雍正元年十月,雍正皇帝御書"瀛海仙班"四字和"卿云呈爛漫,威鳳吐邕喈"對聯,賜右春坊右庶子兼翰林院侍講臣張照。張照,字得天,號涇南,又號天瓶居士,松江府婁縣人,家住秀野橋西。張照生于康熙三十年(1691),康熙四十八年(1709)進士,選庶吉士,授檢討,時年19歲。雍正十一年(1733),授刑部尚書。雖然張照享年僅55歲,但為官軌跡卻從康熙、雍正綿延至乾隆十年(1745)正月,因父親去世歸來服喪,不幸死于宿遷縣途中。乾隆皇帝得報后,憐憫哀悼,贈太子太保、吏部尚書,賜以祭祀安葬,謚"文敏"。華亭歷史上古有"兩文敏"之說,即明代董其昌和清代張照。《國朝先正事略》云:"論者謂自明及今,華亭兩文敏,董公文釆與公相埒,而勛業較遜。"

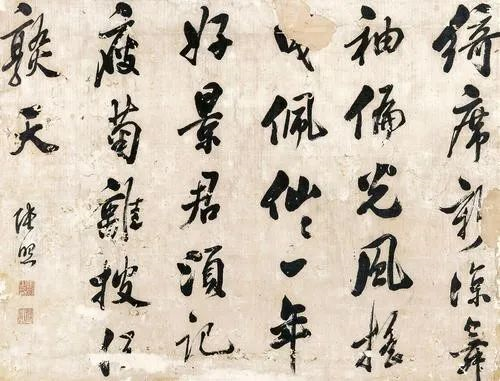

(清代張照書法)

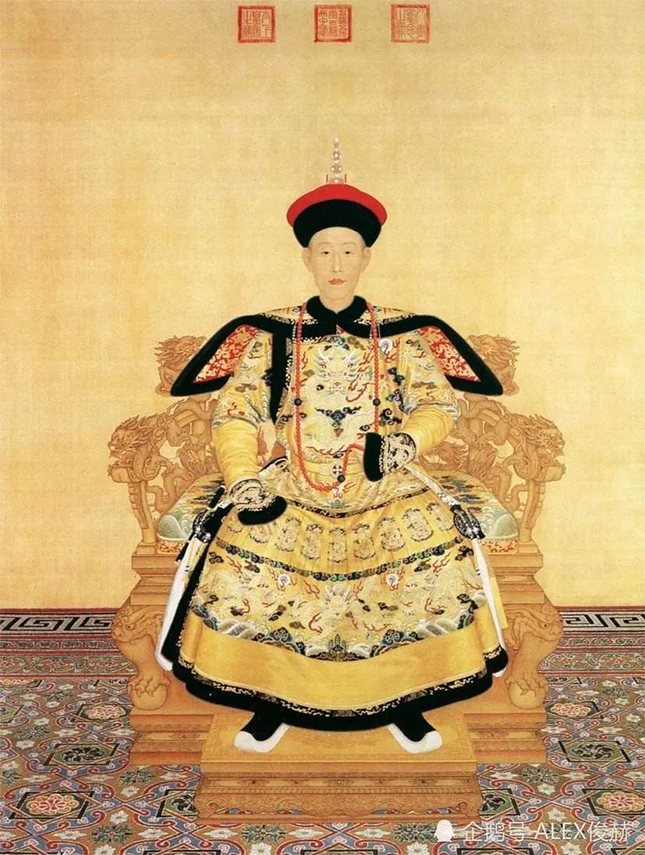

張照的書法初習董其昌,繼而出入顏、米,天骨開張,氣魄渾厚,雄跨一代,人皆奉為墨寶,乾隆皇帝極為推崇,所作《懷舊詩》云:"書有米之雄,而無米之略。復有董之整,而無董之弱。羲之后一人,舍照誰能若?"張照通詩文,精音律,曾奉命與莊親王等續修《律呂正義》,主持升平署,編纂雜劇、傳奇,供宮廷搬演,如《九九大慶》四十余種,《月令承應》二十種,《法官雅奏》三十余種;并作傳奇《升平寶筏》、《勸善金科》各十本,各有240出,開"連臺本戲"之先河,發連續劇之先聲。張照才華橫溢,且勇于在危難之時挺身而出,如雍正十三年(1735)貴州諸苗圍古州六十余日,擄掠焚燒,朝廷商議剿撫,張照請纓前往,奉詔為總理苗疆事務經略大臣。到了貴州后,張照大發帑賑濟災民;古州救援斷絕之時,又下令加倍給夫馬費以運軍需。因官兵分道斬擊,苗冠或降或竄,古州危機得解。同年九月,高宗純皇帝弘歷即位,以明年為乾隆元年。有人心懷叵惻,彈劾張照反對"改土歸流"并"麋餉百萬",召還,未至京城,即被逮捕入刑部獄。隨著苗疆底定,事情也弄清楚了,寬免張照,命在武英殿修書處行走。乾隆二年(1737)九月,補為內閣學士。張照疏乞終養,請求回家奉養雙親終老,不允;后遷刑部左侍郎,請假歸省,回松江探望雙親。乾隆七年(1742)復任刑部尚書。至此,張照官復原職。

(清代乾隆皇帝)

乾隆愛才,十分器重張照,且經常與之有書畫交流。乾隆五年十二月二十九日,御書"春送來一門吉慶,天賜予兩字平安"對聯,賜南書房行走內閣學士臣張照。此后,乾隆皇帝每年都會以御筆墨寶恩賜張照。乾隆六年二月,御書"飛白看云"四字、又書唐杜甫《飲中八仙歌》一卷,賜刑部左侍郎臣張照。乾隆七年三月,御制《含韻齋玉蘭花 》:"禁火才過賣酪時,春風次第綻辛夷。東皇借得江生筆,寫出韶光一段奇"詩一首,又于同年十月御制《梅花水仙雙清圖》一卷,賜刑部尚書臣張照;乾隆八年仲秋,御制《玉瀑詩》四冊并書賜刑部尚書臣張照。乾隆九年二月、六月、九月、十一月、十二月,先后御書《蘭亭序》一冊,御筆《風雨歸舟圖》一幅,《墨蘭》一卷,御制詩一卷并序,還有《宴江南文武將士》詩一首,賜刑部尚書臣張照。

在乾隆皇帝賜張照的宸翰中,乾隆九年十一月初七日所作御制詩頗為耐人尋味。詩序云:"尚書張照偶患胸膈之疾,賜醫調理。聞頗以止酒斷腥為苦,詩以解之。"話說乾 隆 九 年(1744)二月,張照迎駕南海子,墜馬傷臂。此后,胸膈之疾,時常發作。十月,張照隨駕翰林院時,忽然嘔血。乾隆關切撫慰,不僅賜醫藥調理,且御筆成就了一首別開生面的“養生”詩賜予張照。乾隆的這首詩,情感真摯,以心交心,詼諧生動。追溯以往,其中有段故事。過去,張照喜歡喝點小酒,也不忌葷腥。身體有病后,太醫關照其務必斷酒止腥。乾隆曾提醒張照要謹遵醫囑。張照在奏折中亦表明了態度:"即使膈不時愈,而私幸已受菩薩二戒。”

(清代張照)

乾隆憂慮張照戒酒戒腥后情緒不安,生活寂寞,缺少情趣,便以詩為張照解悶添樂,云:“名醫今世孰岐黃,安得青囊繫左肘。昌陽引年訾醫師,韓子以是相深咎。酌中用之斯在人,上藥詎非延生偶。邇來謝病掩寓扉,臨池應澀蘇黃手。乳酥溫甘益心神,不如芻豢徒悅口。聞五食丸最利膈,尚忌鮮腥與醇酒。如受二戒卿所云,于此起心分別否。慧識早已建法幢,欲措一辭吾何有。頗記宣尼尚有言,下學上達終須守。"從中看出,乾隆用心良苦,對張照體貼入微。圣上至真至切的一番話語,令張照暖心。這位精于佛學、詩多禪語的大才子,為報圣恩,伏案著作,夜以繼日,惜時忘我。越是這樣,越讓乾隆帝那顆牽腸掛肚的心難以平靜。這大概就是乾隆情溢毫端,對張照多有筆墨恩賜的君臣情誼使然!

(松江天馬山)

細說起來,與松江有關的明清帝王宸翰軼事還有不少,例如建造康熙暢春園等皇家園林的我國一代造園疊石大師張漣(字南垣)、張然父子,移山水畫法為石工,享"山石張"之美譽,為康熙等皇帝所喜愛。說來也巧,正當我沉浸在明代董其昌曾有多位代筆人,而書法源出董其昌的清代松江沈荃,和早年學董書的張照,又先后為康熙、乾隆皇帝代筆臣的感嘆之時,收悉朋友微信來訪,問及松江天馬山可有清代周厚堉恭奉宸翰和賜書的亭子,由此又引出一個故事。據《松江人物》、《清代松江府文學世家述考》等記載,周厚堉,婁縣人,家住干山(天馬山)下。其先世與趙孟頫諸名人交好,如宋代周氏兄弟周鏞、周鎬,在干山建有名為"山舟"的藏修之所,趙孟頫題額。品之,周氏近山而居,舟、周諧音,"山舟"是也;又因山居安,舟涉險,取"居安思危"之意乎!周氏自宋元以來,藏書傳統代代相傳,久積以萬卷計。乾隆三十九年,開四庫全書館,周厚堉從父命進獻藏書數百種。乾隆皇帝賜《佩文韻府》、御制石刻,又御筆題詩于所進宋本《兩漢博聞》上,云:"遷創班承范繼哉,纂言功足補秦灰。博文特舉兩書要,頗謬還兼百卷該。撰者或訛楊及魯,注之卻讓馬和裴。因披遺集知來雨,正值望霖雨庶來。"故構亭于家園中,以恭奉宸翰及賜書,并敬取御制詩中"來雨"字名其書樓,王昶為之記石。如今,那亭子,那書樓,早已不見蹤影,唯有往事歷久彌新,書中花開,墨香飄逸,史傳永恒。

皖公網安備 34010402700602號

皖公網安備 34010402700602號