藝術簡歷

楊育才,1956年生,中央美術學院結業,師從姚有多、張立辰、賈又福、張憑、郭志光、郭怡孮、田黎明等,后入中國藝術研究院攻讀美術史論碩士研究生課程,導師鄧福星,享受政府特殊津貼。

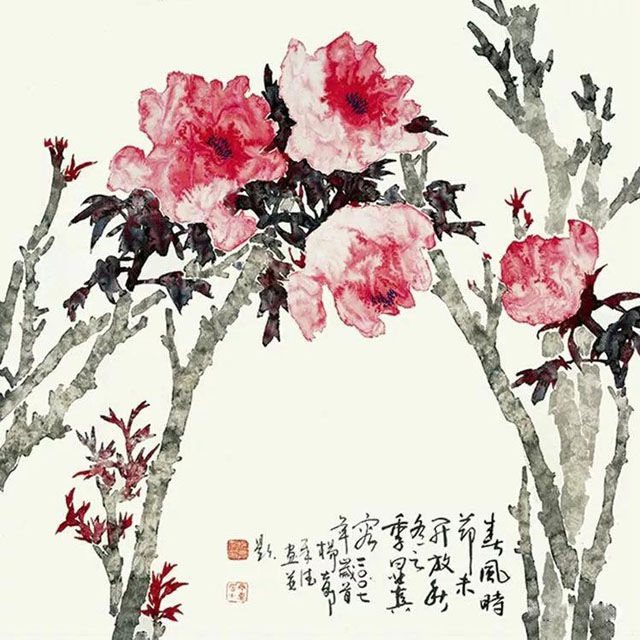

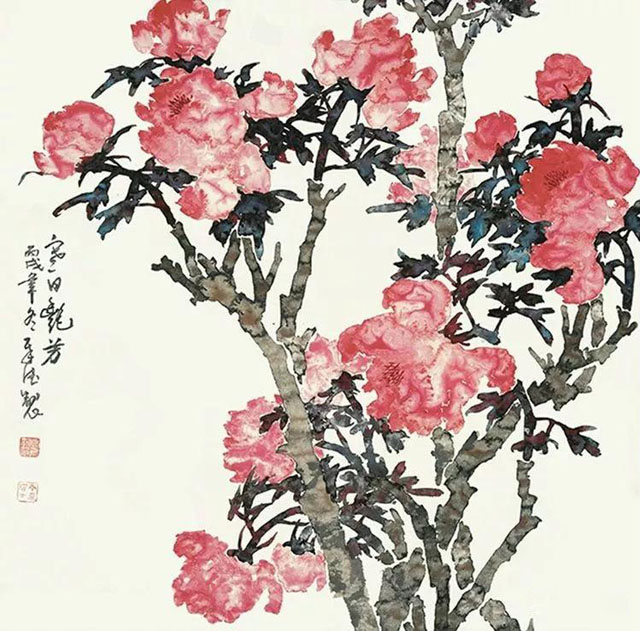

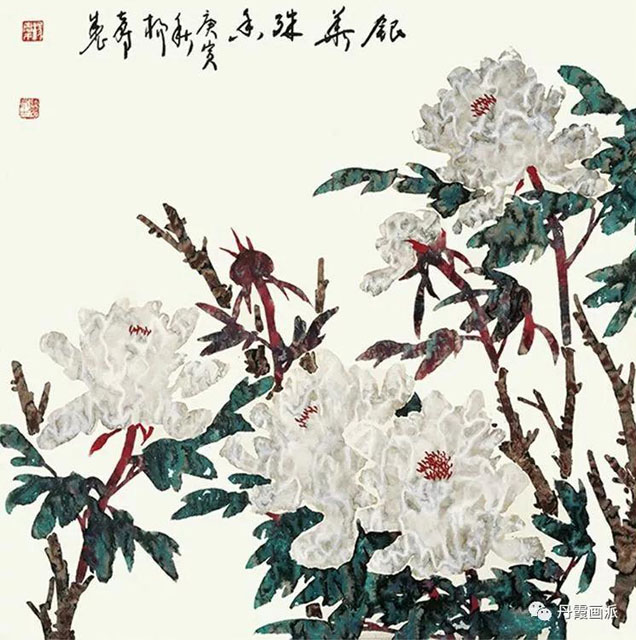

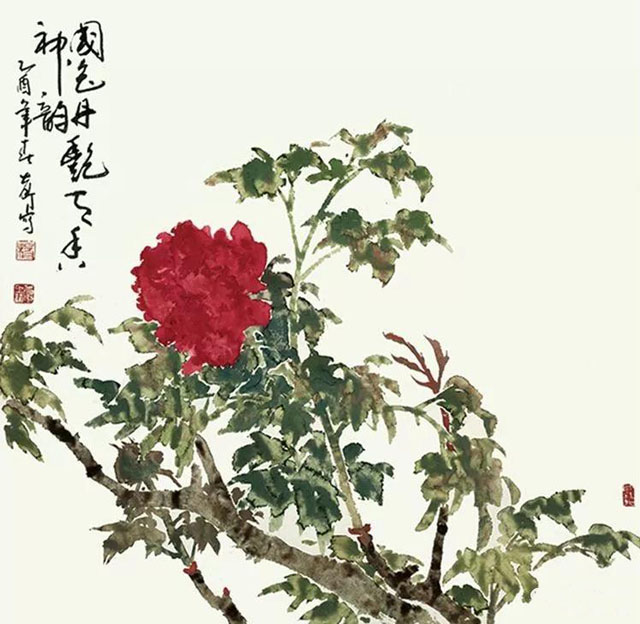

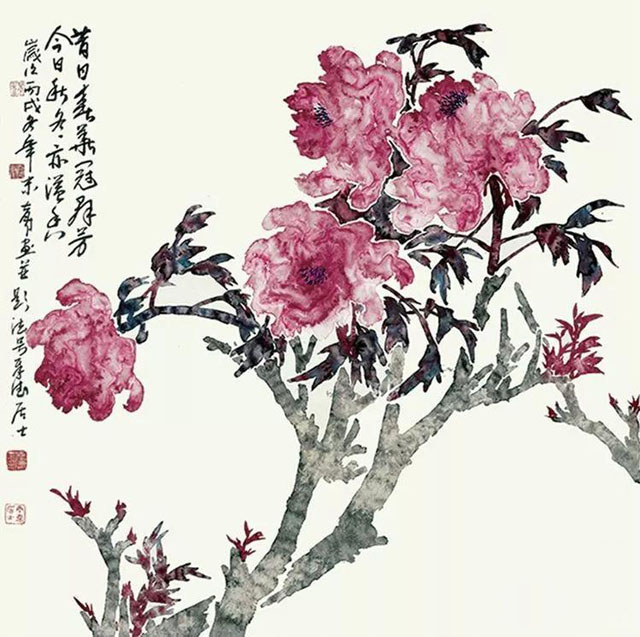

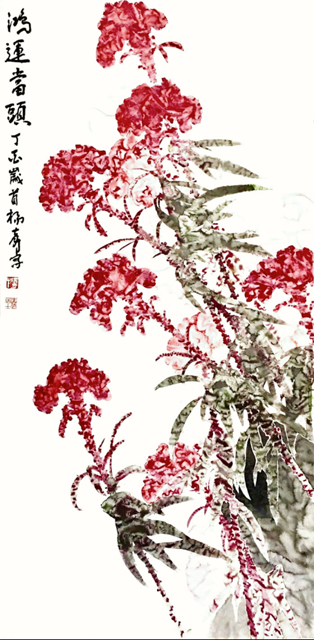

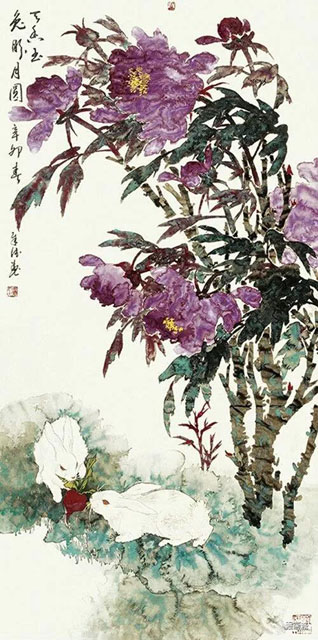

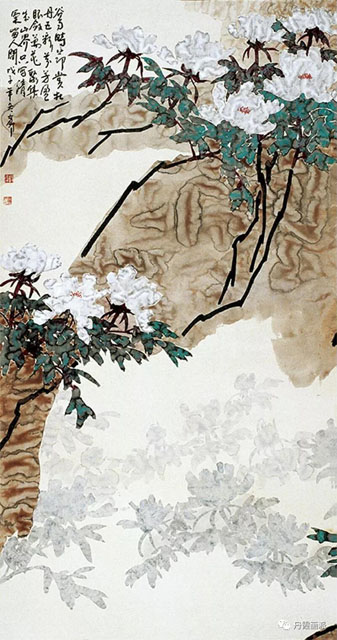

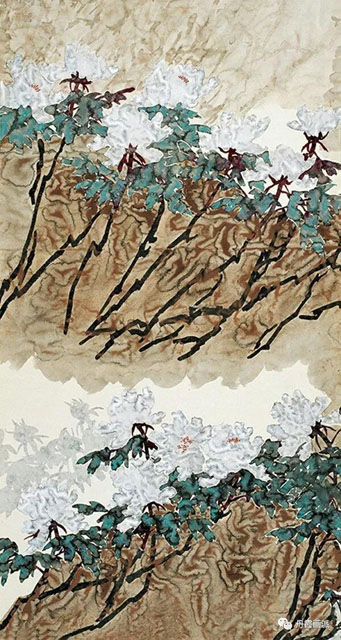

他三十五年如一日與牡丹相伴,解其華骨,構思貴魂,獨創漬色牡丹。其專從骨入枝,從神建蕊,以漬色狀花魂,或枝瘦花肥,或花潤枝滄,清香裊裊、意境深遠。

現為文化部華夏文化遺產中國畫院藝委會委員、創作部副主任,中國文聯書畫藝術中心創作員、中國國畫家協會理事、中國工藝美術學會會員、中國工藝美術師、中國宗教學會禪文化藝術研究中心理事、易用風水畫研究資深學者、高等美術院校特聘兼職教授、國家人事部藝委會一級美術師、中國漬色牡丹繪畫創始人。2008年被評為中國文化藝術杰出貢獻人物。近年來曾多次參加中國美協主辦的全國性展覽和提名邀請展。部分作品被中南海及國家領導人收藏,漬色牡丹被作為國禮贈送國際友人珍藏,并出版個人畫集10余部。

由藝術規律談中國畫創作

文/楊育才

中國藝術,鄧福星先生提出藝術與人類的起源同步,遠在新石器時代的彩陶藝術已經奠定了基礎。從中國畫的發展史看今人之創新,其實就是古人變法的延續,變是今人對古法的繼承和發揚。中國畫的創新變革,這是歷史和時代的要求,也是人類精神生活的必需。中國傳統繪畫變革過程,是隨著時代和人們思想、生活的步調而發展,從初級到高級,從雛形到具型,由稚拙到精美,由寫實到寫意,始終沿著意象造型的藝術規律深化。

中國畫的創新必需體現新時代之貌象,新時代之精神,要在深刻理解和掌握祖先文化遺產的脈胳,以及傳統理法的藝術規律上去創新。繼承和創新既有區別又有聯系,既是矛盾的又是辯證統一的。鄭板橋說過“十分學七要拋三,各有靈妙各自探”。或者“學一半,撇一半”。這是前人的成熟經驗,然而,我們的繼承不僅僅是筆墨旨趣上的探討、風格上的變異,更重要的必須是內容上、意境方面吸收新鮮的、有活力的成份加以融會貫通,才能使中國繪畫創作具有生命力。石濤在論畫語錄中講“古者識之具也。

化者,識其具而勿為也。……嘗憾其泥古不化者,是識抱之也。拘于似則不廣,故君子惟借古以開今也。”由此看出,其精髓在于“借古以開今”。石濤又說:“古人未立法前,未知有法,故法自我立。”這就是說,要畫家不受古人的成法所必須繼承傳統。在取材、構思和意境上標新立異出時代之新,求藝術境界之美,給賞畫者以感人的藝術魅力。要做到這一點,必須到生活源泉中吸取創作原料,深入觀察大自然,不斷擴大生活視野,從生活的深度和廣度擷取豐富營養,把生活升華為燦爛的藝術美和時代的藝術特征。

創新不易,繪又新又美的藝術品更是不易。只求新而忽視美,是偏面的,其實,“創新、變革”是手段,給人以美的享受才是目的。做為一個中國畫家來說,既要立意新,又要風格新,筆墨新、構圖新、色彩新、繪畫語言新。藝術家的個人風格是智慧、素質的反映。風格的形成凝結畫家的思想、情趣、氣質、個性、修養、經歷等多方面的因素。然而,筆墨又是中國畫的精髓和藝術語言,在中國畫發展過程中形成的審美定式,不單純是一個技巧問題了。因此,筆墨必須會隨著現代化審美意識的變化而變化。

現在,當我們走進一個中國畫的展廳,或是打開一本中國畫畫冊,都會看到當今的筆墨形態已經與傳統形態不同了,大多融進了國畫家對其今后究意如何發展依然在不斷地討論和思考。正如邵大箴先生所說:“寫實和筆墨的矛盾,在當今水墨畫的討論中占有重要的位置。不少人持這種觀點:注意寫實造型就會消弱筆墨情趣,保持和追求筆墨趣味,就要擺脫寫實造型。我認為當今應運用傳統筆墨與寫實造型緊密結合,筆墨的價值應該從創作的成果中體現出來,尤其是畫家們更注重筆墨創造力的價值,筆墨不應該只是筆墨,筆墨應該是畫家內心感受,以至是人生,人間感受的體驗結果。筆墨是即興的也應該是嚴密的,是表達畫家審美追求的,這樣才能避免筆墨流為純形式主義的東西。

當代中國畫則須時時創造全新的語言,不管是來自生活的還是來自主觀創造的,畫家們都要在尋求獨特的藝術語言,以形成自我全新的有個性的造型繪畫藝術語言。構圖新,構圖的創新也確實能夠突出現代特點。當今繪畫創新特點,一是大,尤其是一些大展的作品如果不是主辦者限定作品尺寸,會愈畫愈大。作品大確能在視覺上產生沖擊力;二是滿,原本中國畫就是一種傳統的滿的構圖,但自明清以降至清淡疏散,忌白避黑的畫面效果占了重要地位,當代畫家們則傾向于在“滿”上作出各種嘗試;三是“亂”,這種“亂”是指第一感覺上的亂,然而這種“亂”更有吸引力,有抓住觀眾的心,讓觀者去理其中之序。四是“濁”。“濁”而不污,“濁”中見真潔,“濁”中見拙樸,與清秀淡雅之作品相比更有一種強烈樸實拙壯之氣。

五是方,傳統中的條幅,長方形、長卷等構圖之框架,當今少見,以正方形多見,只是畫面結構吸收現代構成因素。改變沖擊傳統構圖模式;六是將西畫的焦點透視和東拼西湊的拼接手法視為創新,作者為了吸引觀眾眼球,從不同材料和顏料上大作文章,完全失去了中國畫的本質和基本原素,這是形而下的作品!七是求“重”,由于中國畫是畫在紙絹上,傳統的水墨設色作品完成之后,比起油畫乃至日本畫等其他畫種來說就感到不夠厚重,而中國畫的發展,目前還只能在現有的材料基礎上做文章。在畫面表層上求“厚”是有限的,因此只能求重,所以,構圖框架中的重墨重色就多了起來;八是構境,在中國畫的“平”之處理基礎上,尋求縱向空間,求達境闊意遠的畫面效果。

色彩新,中國畫有自身的色彩體系和用色方法,當代畫家們在追求色彩領域的變化時有兩種相反的趨向:一是以傳統繪畫色彩結構為主體有選擇地吸收西畫少量色彩。二是只保留中國的墨之黑白,以其為框架再輔以西畫的色彩方法。但是這后一種方法,大都較多地注意對象形體的色彩,與中國畫的用色方法之間有一定反差。這是由于中國繪畫自身規律具有的獨特性、封閉性所致,做得過了就不是中國畫了。過分依賴于中國畫色彩,對于全面發展中國畫藝術來說也是有局限性的,中國畫的筆墨應在變化中發展,用新的表現方法去表現新的時代。

總之筆墨當隨時代變,人們審美概念不斷改變,對筆墨技巧,精趣的理解也就不同了。應該借鑒于西方繪畫早期寫實主義的模式在寫生中求生存、求創新、求變革。繪畫作品應是自我感情的抒發,在寫實中加上自我,我之情、我之意、我之修養、我之氣質、我之人品,即其畫如其人也。你畫你的,我畫我的,各自的修養、氣質、人品皆不同,畫出來的作品也不可能一樣,自然而然的就造成一個百花齊放,百家爭鳴的新局面、新風格、新語言。

由時代的發展規律看,昨天是今天的傳統,今天將會是明天的傳統。傳統的概念也應有所改變,傳統的內涵也就更新,也就是說藝術規律應隨時代的發展,中國畫的創新應與時代同步才更有生命力。

1993年12月于恭王府

皖公網安備 34010402700602號

皖公網安備 34010402700602號