無論是畫中精致的瓷器、鋼琴、白色家具還是墻上的空相框,19世紀末的丹麥藝術家哈莫修依(Vilhelm Hammersh?i)都會設法給空蕩蕩的房間里那些看似普通的物件“一種超脫塵世的品質,一種高尚的存在感”。藝術史學家埃利亞(Julius Elias)1916年如此評價道。

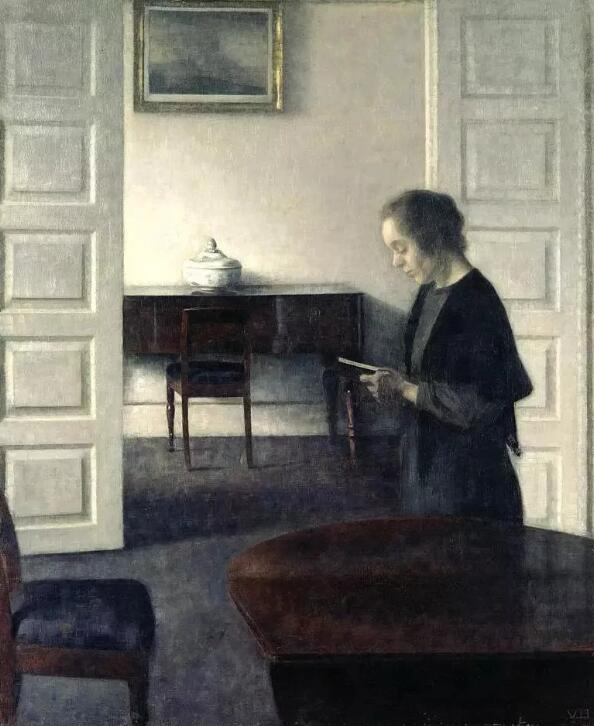

哈莫修依《內景,海濱街30號》1901年

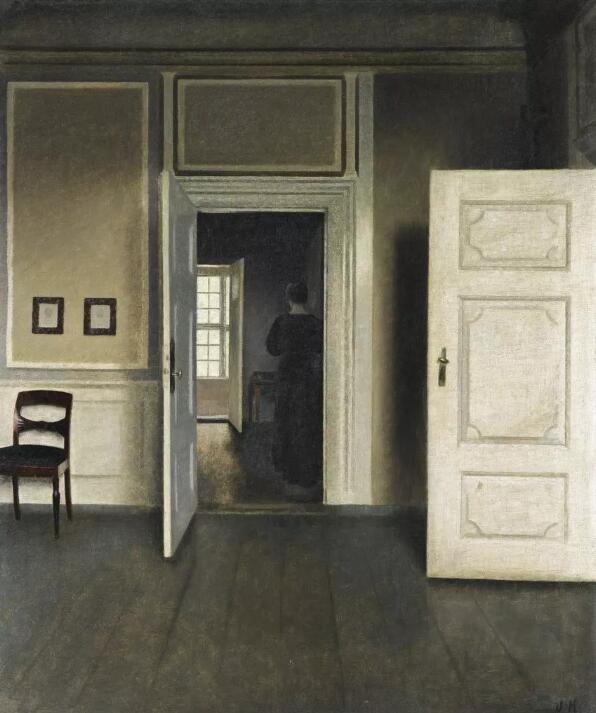

哈莫修依的畫中,有謎一般的肖像、荒無人煙的風景和城市風光,以及一系列獨特的、令人不安的裸體。大約20年前,他的作品不再默默無聞,開始在當代觀眾當中引起強烈共鳴,尤其是充滿了神秘氣息的室內場景,灰色和白色的巧妙呈現,而且往往還有一個女人的背影。

眼下,“威爾漢姆·哈莫修依與19世紀丹麥繪畫”正在東京都美術館進行,一直持續至3月底。遺憾的是受新冠疫情的影響,美術館目前仍在閉館中,空蕩的展廳一如哈莫修依光禿禿的室內場景畫,在表面平靜的背后,賦予觀者更不安的感覺。

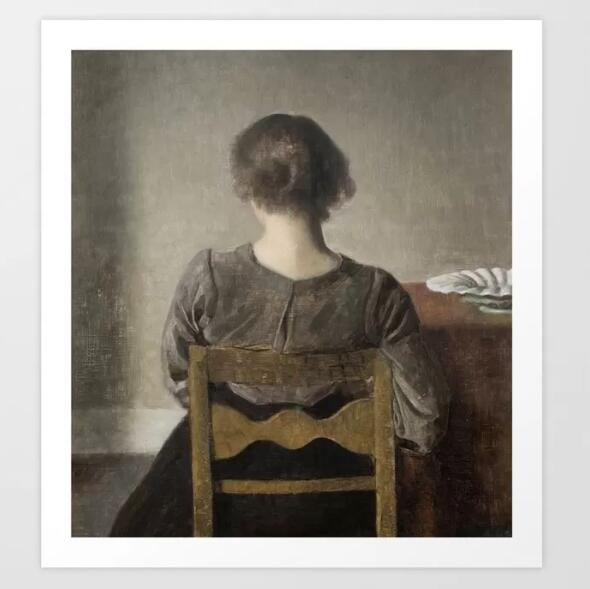

在東京都美術館展出的哈莫修依作品《室內的年輕女子背影》(1903-04)

家的不適

哈莫修依的年代,室內景物是相當流行的創作主題。家被視為逃避日益工業化的避難所,藝術家在繪畫中熱情地描繪出“hygge”(丹麥語,“像家一樣的舒適”)的概念——它暗示著舒適和溫暖。但在哈莫修依的作品面前,你感覺不到這些,有時甚至截然相反。

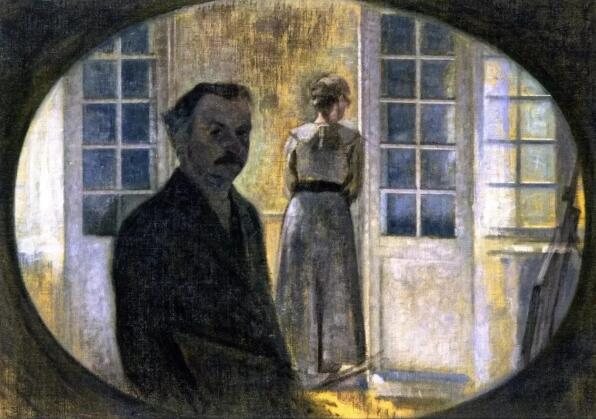

哈莫修伊《畫家與妻子肖像》1892年

哈莫修依和他的作品一樣沉默寡言,他很少在公眾場合露面,很少評論自己的作品,也拒絕接受委托。一小群親人和朋友是他畫中的主要人物,“我對他們非常了解,以便把他們畫出來,”他說的是畫中無聲的形象——頸背、緊閉的門、后腦勺、背對著的畫架、一只胳膊肘——可它們并不冰冷,有時還流露出一種無言的珍惜。

從1898年到1909年,他搬進哥本哈根克里斯蒂安港(Christianshavn)海濱街30號(Strandgade 30)的一套公寓,正是在這里,他創作了大部分的內景畫。與中上階層常見的豪華室內裝修形成鮮明對比,他和妻子伊達(Ida)喜歡樸素之美,18世紀的墻壁線腳、門與一些墻壁涂成了一樣的白色,還有一些墻與天花板采用了柔和的灰色、藍色和黃色,木地板則是深棕色。

哈莫修依《客廳里的陽光III》1903年

簡單的配色一如哈莫修依的畫。據朋友回憶,他的調色板“只有4個牡蠣殼那么大”,對此他的解釋是“我完全相信,一幅畫在色彩上越少越好。”

他們的家具也少到不能再少,有兩張沙發、一個抽屜柜、幾張桌子和一架鋼琴,都被有計劃地重新擺放,創造出受到局限的、非自然主義的色調,作品與現實脫離,有一種遠離塵世的品質。

畫中伊達的形象,更加放大了這一點。她總是以背影示人。荷蘭風俗畫和丹麥黃金時代繪畫中的女性形象,對哈莫修依的影響是顯而易見的。她們不可或缺,提供了一種敘事性的、溫暖或者親密的感覺,但這些元素在哈莫修依的作品中并不存在。哈莫修依沒有將注意力放在畫中的女人究竟在閱讀、倒牛奶或是放音樂,而是將我們吸引到了空間,建筑,他的公寓的線條以及其中的人物和物體的配置方式上。

哈莫修依《室內閱讀中的女子》1900年

盡管極少談論自己的創作意圖,但在1907年的一個采訪中,哈莫修依仍解釋了這種獨特的視角:

“線條差不多是驅使我選擇某一個主題的全部因素,我稱之為繪畫的建筑性。然后自然是光線。當然還可以說很多別的東西,但對我而言最為重要就是線條。當然色彩不是無關緊要的,一幅畫的色彩對于我而言絕不是無足輕重的,我盡力使之和諧。但每當我選擇一個主題,我想首要的和最重要的就是我所看到的線條。”

哈莫修依《年輕的櫸樹林》1904年

這很是令人驚訝,哈莫修依的作品最令人印象深刻的莫過于其塑造的氛圍,或是靜謐,或是憂郁,或是陰暗,這一切很容易被歸功于色調,我們很容易忽略畫家本人最關注的東西:線條。

獨立窗邊的女子

黃金時代的繪畫,往往借由窗口這個主題表達與外界的對話。但哈莫修依卻顛覆了這個常用的涵義,他的作品因此更加晦澀難懂。

哈莫修依《內景,海濱街30號》1901年

比如,在《內景,海濱街30號》(Interior, Strandgarde 30 ,1901年)這樣的作品中,伊達站在暗處,面對墻壁,無法或者不愿意走近面前的窗口,哈莫修依以此隱喻個人的孤獨。伊達身后墻上的畫框令她看起來愈加孤獨,詭異的是,畫框里并沒有畫。你不知道為什么這個可憐的女人要那樣對墻而立,她究竟在想什么,也沒有任何暗示。

2005年BBC紀錄片《Michael Palin & the Mystery of Hammersh?i》中主持人探訪了Hirschsprung Collection,這是哈莫修依作品的主要收藏地。其中透露伊達的母親患有精神疾病,這可能是遺傳的,也許這是解開哈莫修依繪畫之謎的一把鑰匙。

哈莫修依《休息》1905年

僅有一幅畫里,伊達看起來是放松的,那就是《休息》(Rest)。她背對著我們,癱坐在椅子上,她全身穿著灰黑色,頸背成為一個非同尋常的關注焦點。因為除了脖子,也沒有其他東西能使她栩栩如生。似乎哈莫修依想畫一幅肖像,不過是從身后。

這件作品是哈莫修依畫作呈現出暖意的罕見例子。相比之下,在《三位年輕女子》(Three Young Women,1895年)中,伊達與她的兩個姻親以正面示人,但也沒有展示家庭的溫馨,而讓人感到壓抑。

東京都美術館展覽中的哈莫修依《三個年輕女子》1895年(左)《晚上在客廳里,藝術家的母親和妻子》1891年(右)

如果單從畫面看,很容易感覺伊達和哈莫修依的婚姻缺乏愛情,批評家也經常如此認為。但一些不引人注意的事實又暗示出另一種可能:1916年,哈莫修依51歲去世前,伊達曾照料丈夫很長一段時間。也許,在相顧無言的歲月靜好,和海灘街30號燦爛的陽光里,他們享受了人生中最安靜、快樂的時光。

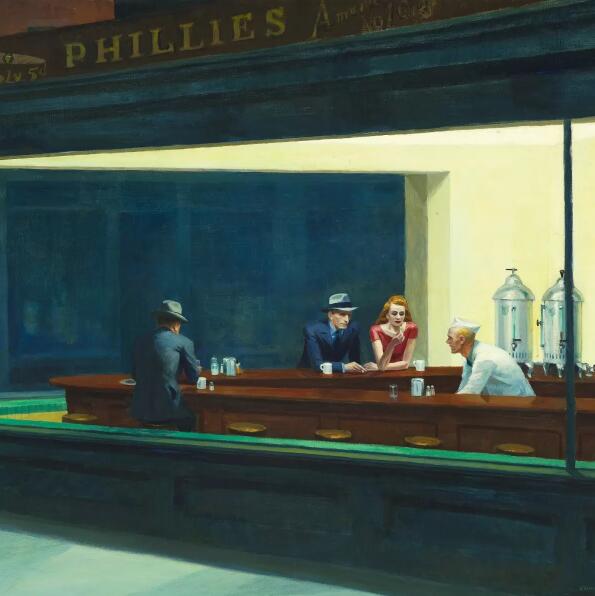

哈莫修依可能顛覆了他的荷蘭和丹麥前輩們的主題和方法,但從另一個意義上,他可以被視為愛德華·霍普(Edward Hopper)的前輩。因為盡管霍普的平涂畫法更加現代,也更加突出情緒的張力,但兩人的作品存在“同樣的不適感”。在將霍普最著名的作品《夜鶯》(Nighthawks,1942年)與《三個年輕女子》進行比較時,你會輕易感受到其內核都是孤獨。

愛德華·霍普《夜鶯》1942年作

屬于當代人的畫家

面對哈莫修依,我們可以把自己的情感投射到他的畫作上,如若他們經常令人焦慮不安,這也許更多地表明了我們所處的動蕩時代,而不是這位丹麥大師深不可測的意圖。雖然哈莫修依所處的時代,丹麥人正在面臨巨大的領土被侵占,以及歐洲內部日益緊張的局勢,但當代觀眾可能對這些作品也有類似的情感反應。

哈莫修依《雙人像》1911年

漢諾威(Emil Hannover)是一名藝術史學家,也是哈莫修依的朋友,他認為他的作品“是對我們這個時代所有華而不實和巨大庸俗的無聲抗議”。我們當前的時代,絕對比19世紀末20世紀初的丹麥更加華而不實、品味更壞,我們渴望清理家中不必要的物品和大腦中不必要的干擾,因此,他的作品能引發如此強烈的共鳴,也就不足為奇了。他也許令人不安,但他的簡樸也是一種安慰——他是我們現在需要的畫家。

皖公網安備 34010402700602號

皖公網安備 34010402700602號