人物紋飾是廣彩瓷器中的主要紋飾,它有著與其他彩瓷完全不同的繪畫技法,因而顯現出獨特的個性特征,且不同歷史階段有著不同的時代特點。

廣彩作為以外銷為主的瓷器品種,無論是紋飾的繪畫技法和風格,還是繪畫題材,都呈現出極其明顯的中西文化融合的特征。廣彩瓷器在300余年的發展歷程中,人物紋飾的演變可以折射出當時的社會政治、經濟、文化藝術的面貌。

廣彩人物因繪畫技法的不同而分為“折色人物”和“長行人物”。

[清·乾隆]廣彩人物花瓣形扁瓶 廣東省博物館藏

“折色人物”的技法源自景德鎮粉彩的影響:先用墨彩描繪出人物形象的輪廓線,再行填色,從技法上來講兼有五彩和粉彩的特征。

20世紀70年代廣彩折色人物草稿 香港粵東瓷廠提供

20世紀70年代廣彩長行人物草稿 香港粵東瓷廠提供

“折色”實際上即“設色”,因廣州方言的發音而變成“折色”,是從中國畫技法中借鑒過來的名詞。蔡元培在《圖畫》中說:“圖畫之設色者,用水彩,中外所同也。”因此,國畫技法中的設色,是相對于水墨而言,就是上色,或敷彩、涂色、著色,一般有青綠設色和多色設色,前者淡雅內斂,后者雍容華貴。

“長行人物”是部分勾線描繪出人物定位后,再用色塊涂畫出整個人物的形體。通常是人物的頭部、衣領、袖口等關鍵部位先用墨彩勾畫好線條以定位,然后以彩料寫出整個人物形象,從技法上來講兼有五彩和西方油畫的特征。

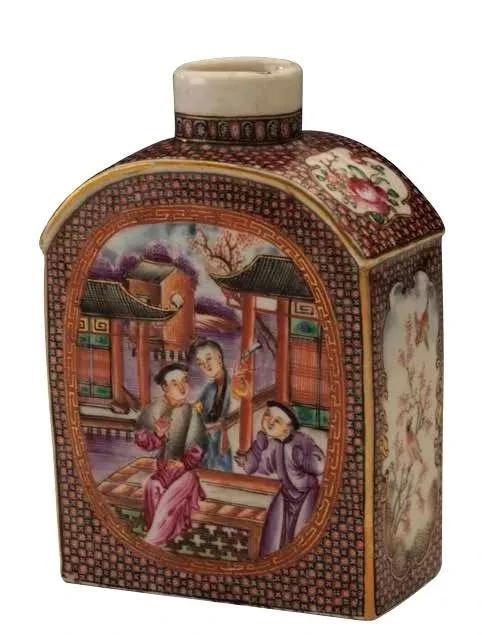

[清·乾隆]廣彩開光人物紋茶葉罐 廣東省博物館藏

長行人物因落筆后無法更改,故繪畫難度更大,但因人物形象更為立體生動,故成為廣彩瓷器的特有技法之一而流傳至今。

從出現的時間來看,因折色人物是直接源自景德鎮五彩和粉彩的技法,因而早于長行人物,出現在最早的廣彩瓷器上。但它并沒有因為長行人物的出現而消失,而是兩種技法同時并用,因彩施技。而從實物上來看,長行人物成熟在乾隆時期,并且被廣泛應用,成為廣彩人物獨一無二的彩繪技法而沿用至今。

無論是折色人物還是長行人物,也無論是中國人物(包括明裝人物或“滿大人”)還是西洋人物,廣彩人物的面部輪廓及五官,除頭發和眼睛用墨彩外,其余的都用干大紅或麻色勾勒,并且臉頰和眼瞼用淡淡的干大紅渲染,有點類似戲劇人物的妝容。

皖公網安備 34010402700602號

皖公網安備 34010402700602號