《魯迅與木刻青年》 1956年

此文為《版上春秋:黃永玉先生的版畫藝術》的第二部分

【二】

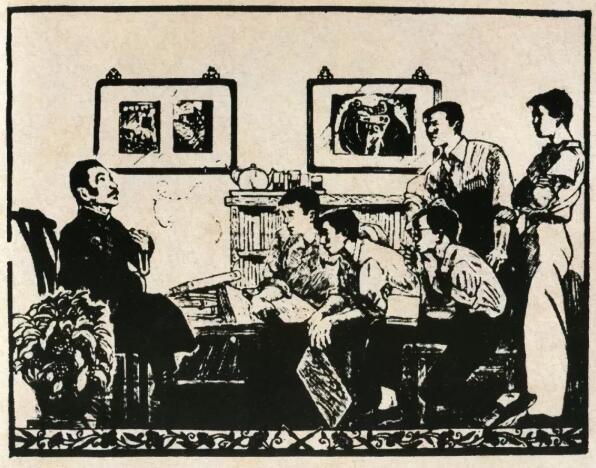

參加1931年8月魯迅舉辦的“木刻講習會”的13位學員,后來都成了中國新興版畫運動的早期參與者,他們在魯迅的旗幟下,使版畫的后來發展在抗日戰爭中發揮了重要的作用,成為“時代的刃鋒”,也影響了中國現代版畫發展的方向。無疑,在那個國難當頭的年代,每一個人都不可能置之度外。1940至1941年間,黃永玉先生完成了手印木刻集《烽火閩江》,這25幅木刻就是他當時對現實、對時事的一種回應。而1940年,遠在陜北的延安成立了“魯迅藝術文學院”(簡稱“魯藝”),培養了一大批版畫家,不僅整體塑造了版畫中的延安風格,而他們后來也都成為新中國版畫創作的中堅力量。

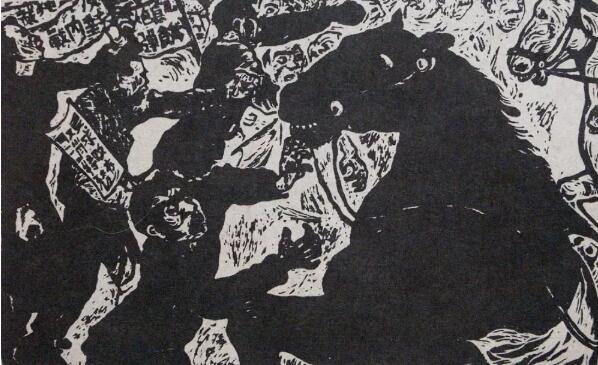

反內戰、反饑餓游行 1947年

你這個壞東西 1947年

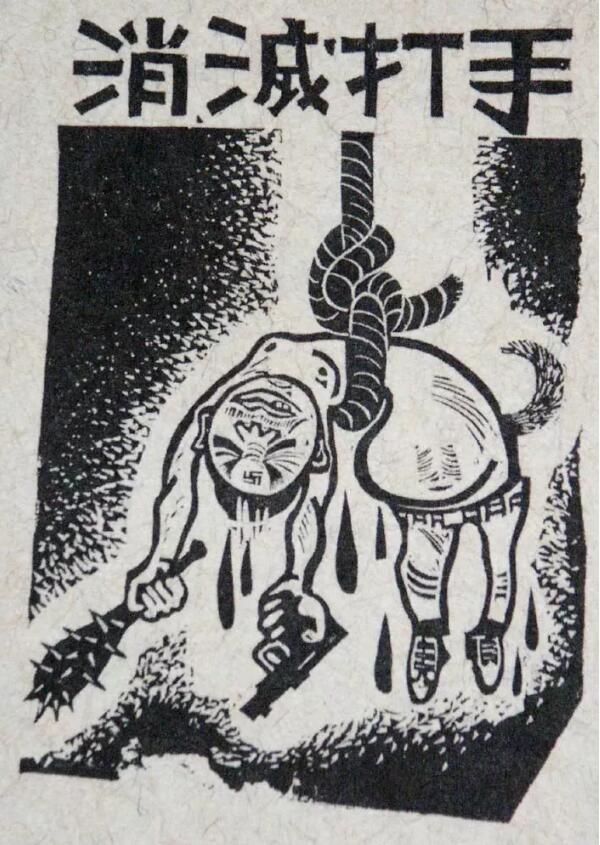

消滅打手 1947年

生命的疲乏 1947年

午夜 1947年

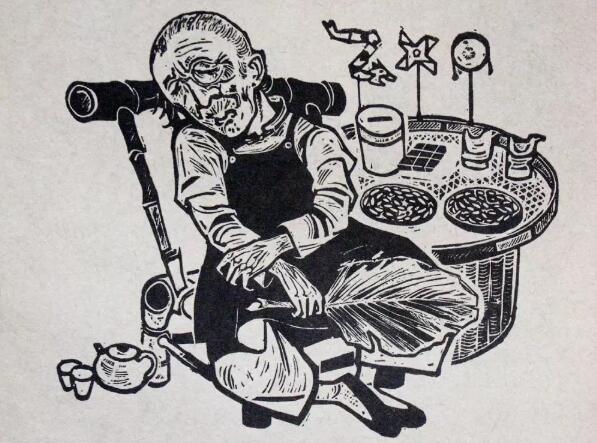

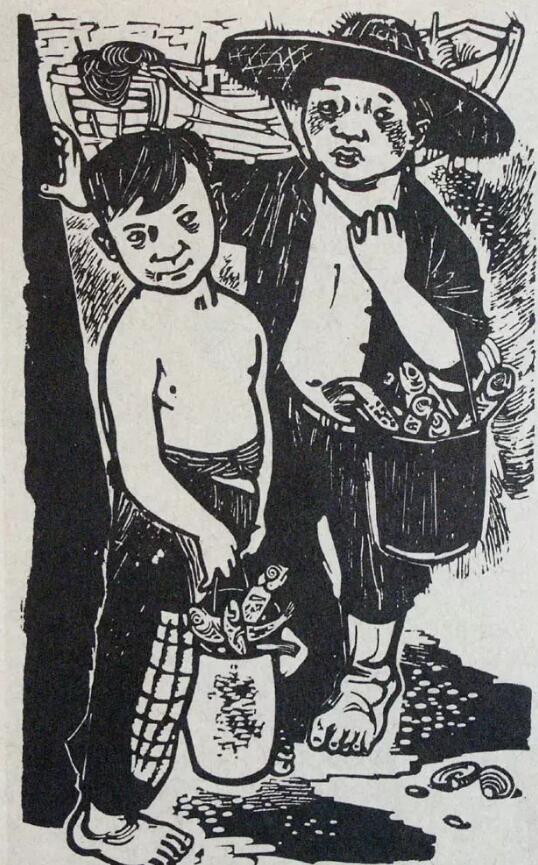

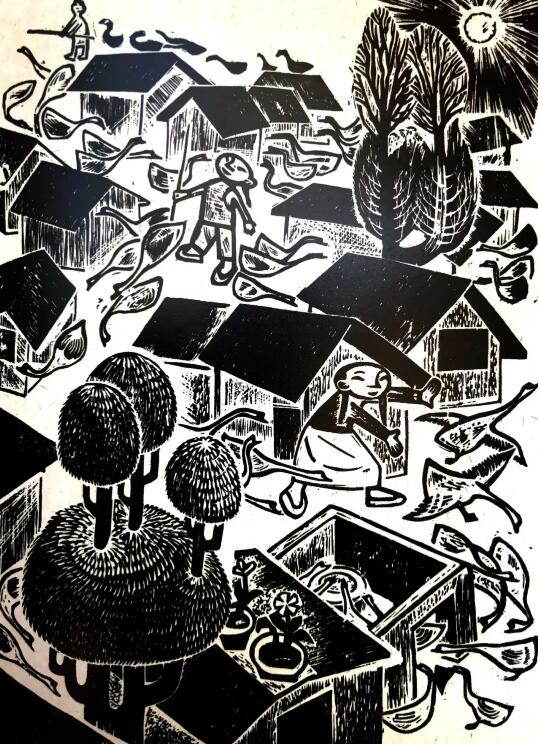

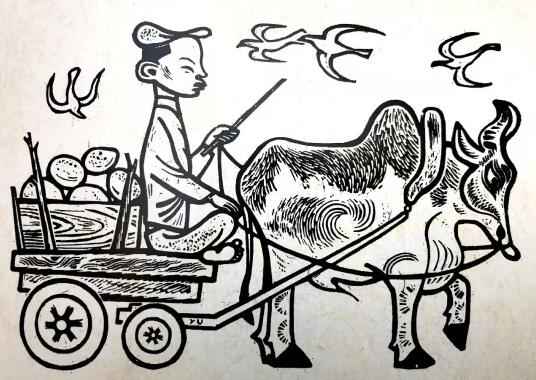

作為“抗日戰爭時期的老版畫家”,黃永玉先生在“抗日戰爭時期”實際上并沒有什么作品,因此,也很難與這一時期的那些版畫家相提并論。1945年抗戰勝利,黃永玉先生才22歲,在江西上猶。黃永玉先生在版畫道路上的拐點是1947至1948年,經野夫、李樺、陳煙橋、章西涯的介紹,在上海參加了“中華全國木刻協會”,開始投身到新興版畫運動的主流之中,同時,還廣泛接觸了“中國左翼作家聯盟”中的作家,受到他們的影響,在思想上也開始發生變化。這一時期黃永玉先生版畫創作的內容既有時局中的《反內戰、反饑餓游行》,又有《沒有書讀的孩子》;而那些木刻游行傳單《你這個壞東西》《消滅打手》之類則匯入到同時代的潮流之中,表明了左翼立場。這時候他也有了體面的在上海閔行縣立中學的教職,又先后任中華全國木刻協會理事、常務理事。此后,在隨張正宇、陸志庠赴臺灣的過程中,創作了《小食攤》《按摩女》《牛車》以及《杵歌》(石刻)等。黃永玉先生被結束日據時代的臺灣風情所吸引,開始關注社會現實題材,而在比他年長20歲的張正宇的影響下,畫面中的人物造型也有裝飾化的傾向,畫面的結構也比以前復雜,顯現出了敘事性的主題創作的特點。這種反映社會民生的即景寫照,也成了他的版畫未來發展的方向之一。之后,他去了香港,參加了“人間畫會”,并在香港大學馮平山圖書館舉辦了生平中的第一次個人畫展。

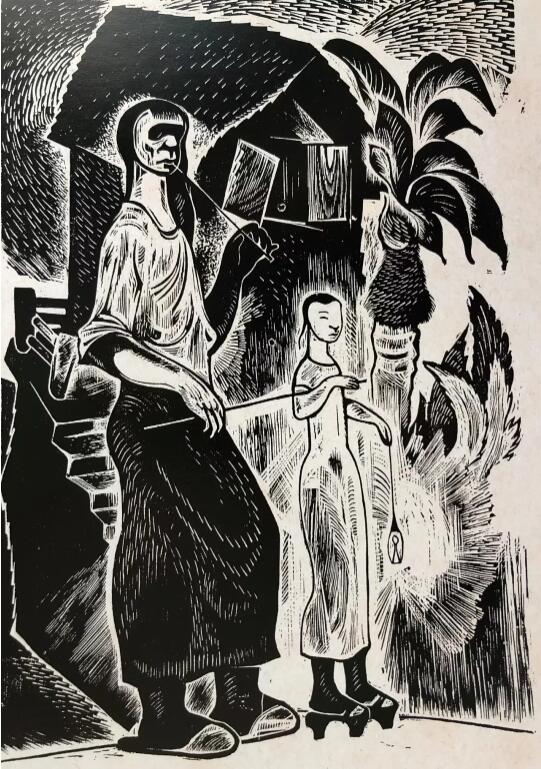

沒有書讀的孩子 1948年

鵝城 1946年

臺灣牛車 1948年

收獲期 1948年

臺灣按摩女 1948年

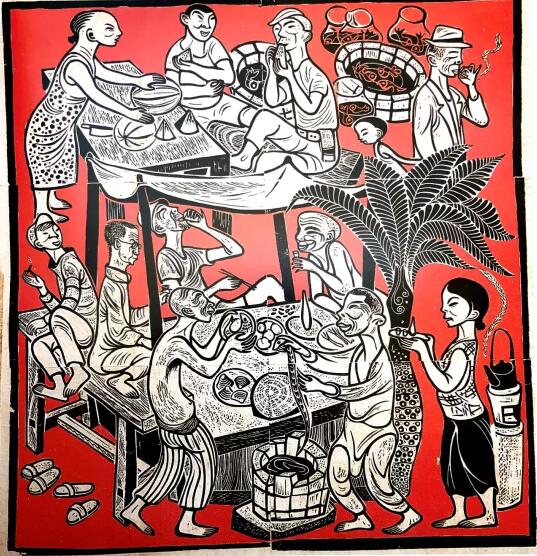

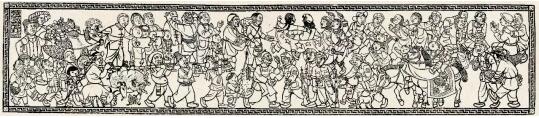

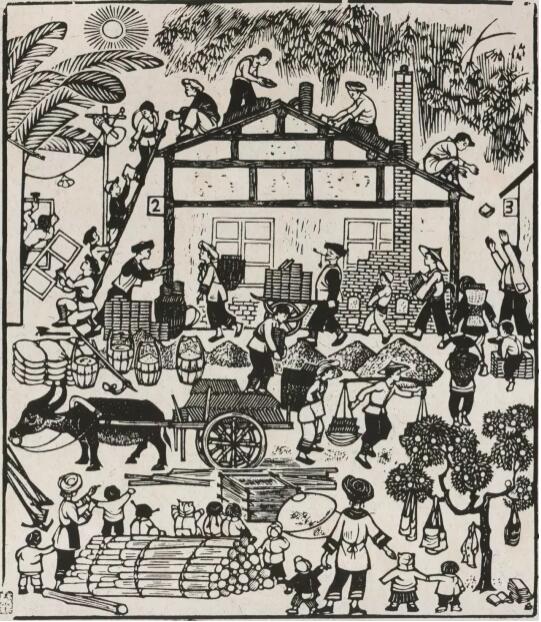

在一個臨界點上,1948至1949年間,黃永玉先生先后創作了兩聯畫《齊心協力收莊稼》《親人來到如一家》和《勞軍圖》,其中的《勞軍圖》創作于新中國開國大典之后,為參加港九慰問解放軍的《勞軍畫展》而創作。這是黃永玉先生擁抱新中國的不同于此前的特別的作品,而這正是他在上海所受“中國左翼作家聯盟”影響的結果。黃永玉先生以“軍民關系”來表現“勝利”和“豐收”,完全沒有那種戰斗的激烈,也沒有憤怒和吶喊,成為版畫在新中國轉型的雛形。《勞軍圖》采用了傳統中國畫的橫卷方式,有別于同時代中其他畫家的構思構圖與表現,又集中了漫畫和風俗畫的特點,重要的是裝飾性的手法使得這種純線條的版畫風格也不同于當時的整體潮流。

親人來到如一家(兩聯畫之一) 1948年

親人協力收莊稼(兩聯畫之一) 1948年

勞軍圖 1949年

1949年,黃永玉先生26歲,未及而立之年。在原國立藝專校長徐悲鴻逝世的那一年,黃永玉先生于1953年從香港來到北京,進入到新中國由國立藝專翻牌的中央美術學院。顯然,這是一個時代的機遇,不看文憑,也不看資歷。這是黃永玉先生人生中最重要的一個拐點。在這個解放區和國統區混雜的版畫窩里,黃永玉先生顯然是在兩個陣營之外,卻不是在兩者之間。回頭再看他的《勞軍圖》,也不同于這兩個陣營中的作品風格。黃永玉先生遇到的挑戰是不能像過去那樣隨心所欲,一切得按規矩辦,和兩個陣營中的畫家一樣,表現新中國,反映新時代。50年代初期的版畫因為有著延安的血脈,是新中國體制內的嫡系。因此,通過延安時期以版畫刻制的新年畫而主導了新中國改造舊藝術的工作,“新年畫創作運動”則成為美術創作的主流。遺憾的是,因為新中國物質條件的改善,新年畫基本上是以單線平涂的方式繪制的獨幅畫,通過照相制版印刷而得以廣泛發行,所以,版畫在年畫的運用方面就沒有了用武之地。因此,版畫的轉型就成了版畫在新中國的首要任務,那么,原有的戰斗的方式,包括創作的態度,就得擱置到一邊。

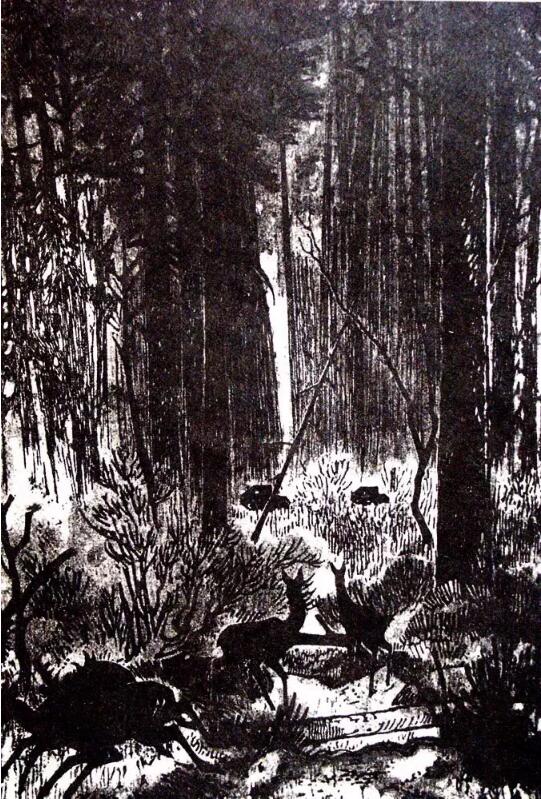

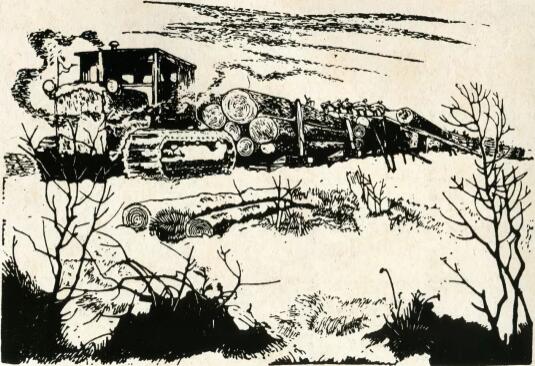

在原國立藝專的大雅寶宿舍里,黃永玉先生安頓好行裝。他在這里看到了北京的胡同與上海的弄堂的不同,也看到了南方與北方在風情上的差異。1953年,他以“人民日報”特派記者的身份去了一次小興安嶺,后來,他創作了與這次所見相關聯的《新的聲音》《打黑熊》《春天來了》《火車開向南方》,應該說這是黃永玉先生在新中國表現新題材方面的小試牛刀。1957年,他又創作了《森林之路》《小鹿你好》《森林小學》。

新的聲音 1954年

我們以前放羊的地方 1954年

我們自己的飛機 1954年

春天來了 1954年

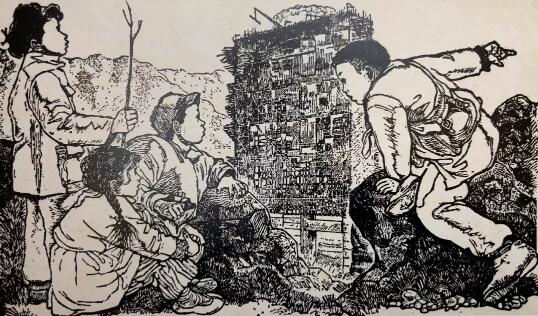

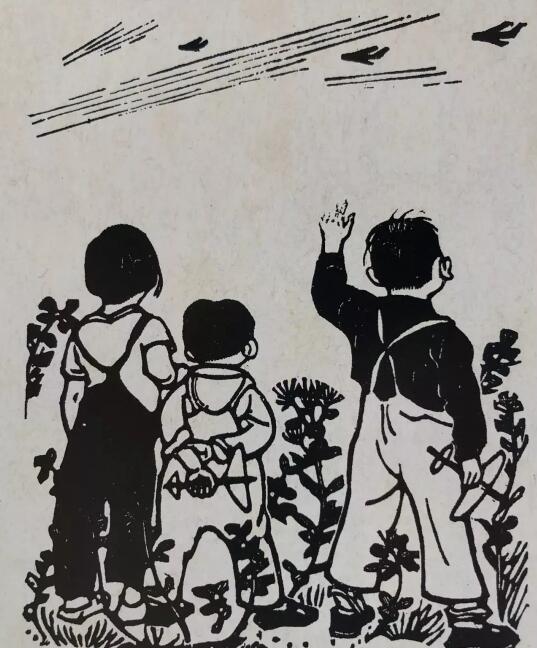

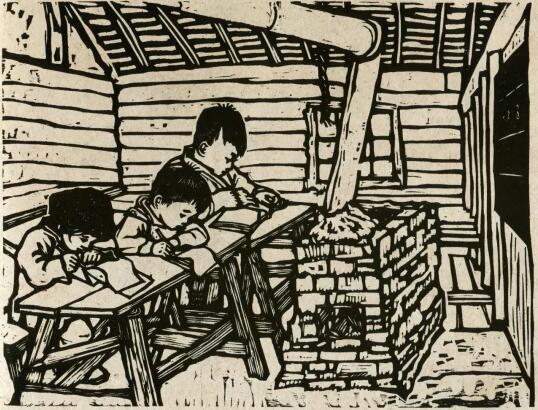

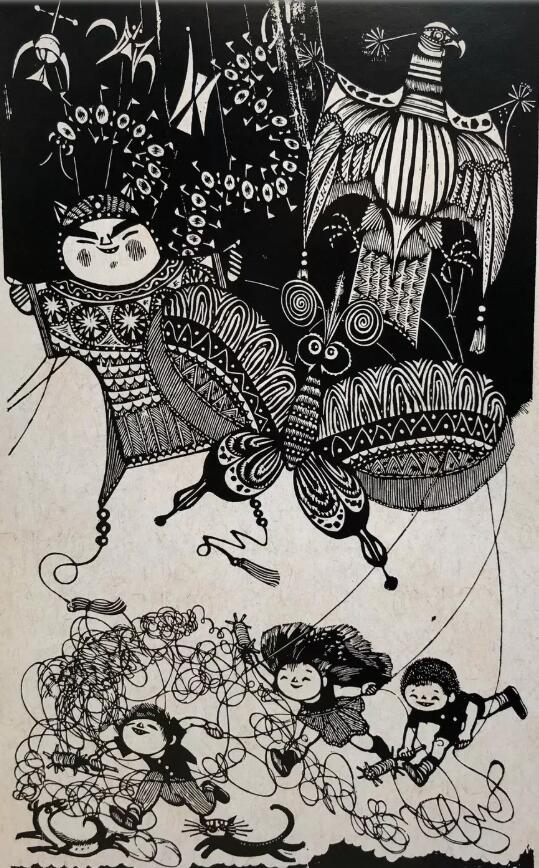

而在此后,他的這種反映社會現實政治和生活的作品,基本上可以串聯成這一時期的社會發展史。從歷史的角度來看這些作品,黃永玉先生不像那些解放區和國統區進入到新中國的版畫家那樣,正在經歷一個引導版畫發展的歷史性的轉型,但是,他的表現也反映了一位從舊社會過來版畫家在新中國的轉身。因為黃永玉先生和兒童文學之間的關系,他開始用兒童題材的主題創作來摸索新時代的創作之路。1954年的《我們以前放羊的地方》《我們自己的飛機》,以巧妙的構思不僅表現了兒童天性中的可愛之處,還通過兒童反映出了與現實的關系,可謂是以小見大。1957年的《森林小學幼兒班》,同樣在兒童題材范圍之內表現出了現實的意義。遺憾,這些作品都不為時人所重,反映了他在主流之外的尷尬。顯然,時代所要求的是最為直接的方式,需要激越和昂揚。

森林小學幼兒班 1957年

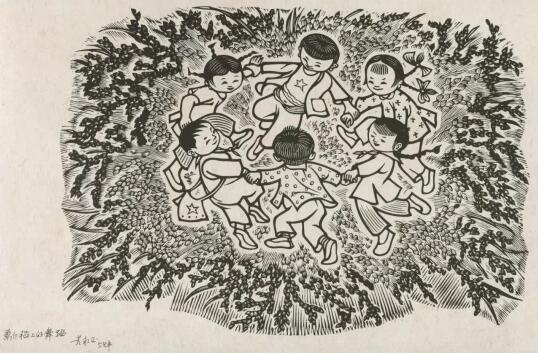

萬斤稻上的舞蹈 1958年

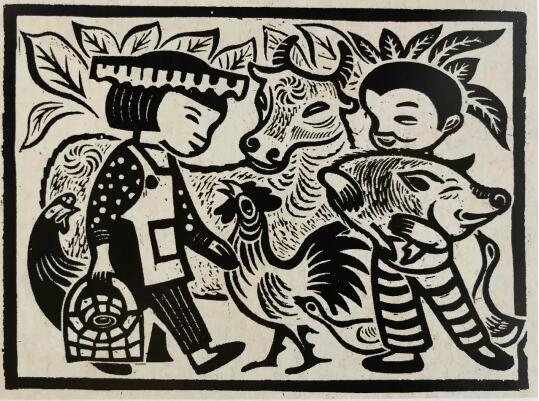

豬羊肥大賽黃牛 1958年

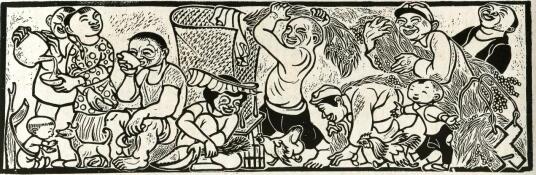

公社食堂 1958年

伊拉克人民獨立勝利 1958年

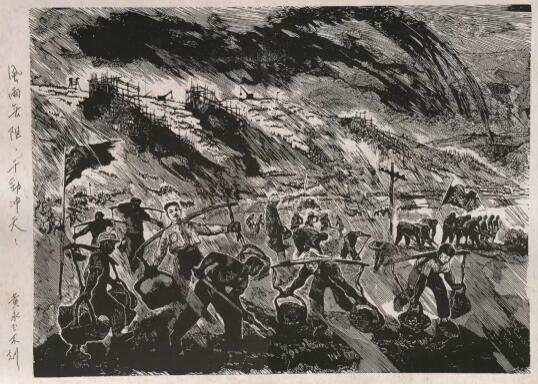

1958年,黃永玉先生的創作開始轉向宏大敘事方面,他和中央美院的師生一起來到十三陵水庫工地參加勞動,也和同事們一起參與了表現十三陵水庫工地的創作。他的《風雨無阻干勁沖天》所呈現的勞動工地上熱火朝天的景象,風格也一改此前,這是他隨機應變的能力展現。這一年他比較高產,還有很多表現時事的作品。

風雨無阻 1958年

1954年9月5日,由全國美協舉辦的“第一屆全國版畫展覽會”在京開幕,展出了包括19個省市86位作者的300幅作品,其中有黃永玉先生的寓言插圖。接著是1955年的“第二屆全國美展”,展出了版畫124幅。李樺針對這次展覽以及一段時間以來的版畫創作,指出“人們在今天的版畫中,不僅可以看到工業、農業、水利和鐵道的新建設,也可以看到國防建設和思想建設;不僅可以看到各個階段中政治運動和社會改造的偉大事件,也可以看到各方面在成長中的新人新事和他們的新品德;不僅可以看到各兄弟民族的新生活和新感情,也可以看到祖國的錦繡河山和美麗的自然景物。”并提出“循著社會主義現實主義的創作方法,使版畫創作與客觀現實緊密地結合起來。”這里提出的社會主義現實主義的創作方法,被那一時期的文藝創作奉為圭臬,而“社會主義現實主義之所以不同于舊現實主義,是由于它不僅要求作者真實地反映客觀的現實,更重要的是要求作者在表達出客觀現實的本質的同時,更要表達出掌握了馬克思主義的作者對客觀現實的態度,通過藝術作品以社會主義思想教育廣大人民。”顯然,這是黃永玉先生的弱項。因此,黃永玉先生的作品就有可能成為李樺所指出的“導向風俗版畫的發展”。而在李樺看來,“反映生活情節的版畫最易流于繁瑣與庸俗,我們必須提高這類風俗版畫的思想性,使它所要表現的是通過生活情節表達崇高的思想和巨大的社會意義,而不是膚淺的記錄生活情節。”1 這也可以解釋黃永玉先生的版畫一直游離于主流之外、以文學作品的插圖而另起爐灶的原因。

春潮 1961年

劇中往事 1964年

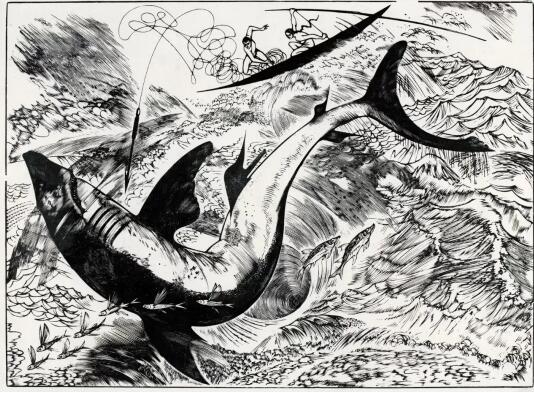

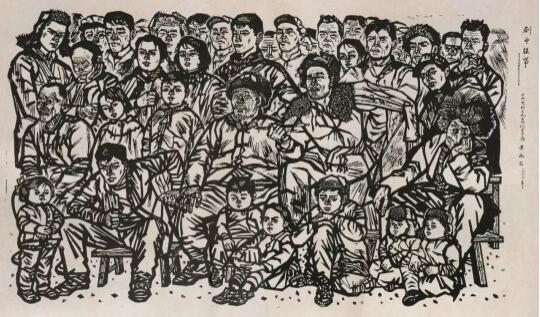

?在這個時代中,不能說黃永玉先生不努力契合時代,實在是他的個性難以完全融入到潮流之中。其努力的結果是,黃永玉先生的版畫創作在50年代后期出現了變化,并為他60年代的進一步發展做出了初步的探索。1961年的《春潮》作為這一時期的代表作,幾乎是一種集大成的表現。畫面中流暢的線條所表現的美的意蘊,像詩那樣具有婉轉的優美。畫面中波浪的組織,鯊魚的造型,裝飾的利用,以及畫面的黑白關系等等,構成了版畫能夠代表新中國的時代特色,表現出了版畫在新中國轉型的成就。此后,在美協號召的“面向農村”“為五億農民服務”的美術創作中,1964年的《劇中往事》成了黃永玉先生所有主題創作中最像那個時代的作品,方直的線條一改過去的流暢,而在眾多的人物形象的塑造中也沒有過去那種裝飾性的夸張與變形,其根本是畫中的趣味完全不同,是一種和時代節奏相合的嚴肅。顯然,他想匯入到那個時代的潮流中,可是,新的創作卻不像他的作品和風格。這是他最后的努力。轉眼就到了1983年,黃永玉先生創作了《我的童年,那四月暖和的風》,延續了1961年的《春潮》時期的風格,但時間過去了20多年。此間,黃永玉先生經歷的社會變化,尤其在那十年中,既耽誤了他的功夫,又彰顯了他的氣節。所以,這件表現童年的作品基本上成為他與版畫的最后的姻緣;而他的造型與線條,裝飾與對比,則成為新興版畫運動發展到80年代的絕唱。

我的童年,那四月暖和的風 1983年

皖公網安備 34010402700602號

皖公網安備 34010402700602號