草間彌生,《無限鏡屋-我的心在向宇宙舞動》,2018年

疾病,是生命的陰面。

將天才與疾病連在一起的思想早在十九世紀廣為流傳:米開朗基羅據說患有嚴重的強迫癥,動輒閉門數日;挪威畫家愛德華·蒙克在狂躁與抑郁中創作了名作《尖叫》;日本圓點女王草間彌生在十歲就患上了神經性視聽障礙……從瘋子到天才僅一步之遙,對藝術家來說,疾病不僅是他們精神生活的一部分,也是藝術創作的一部分。

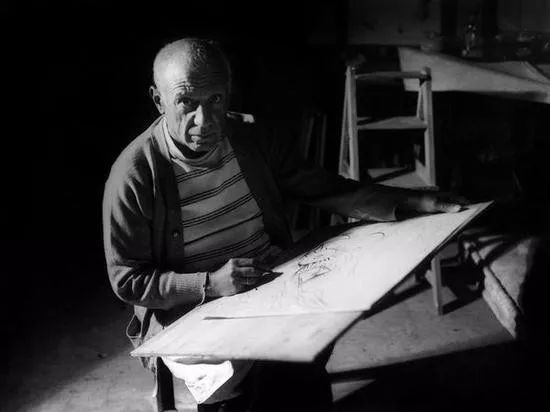

Michel Sima, 《在昂蒂布畫畫的畢加索》1946 黑白攝影

畢加索-抑郁癥

抑郁癥,可能是當代人最熟悉的一種心理疾病。對某些藝術家來說,抑郁癥卻仿佛是其成名道路上的助推器。

畢加索,《卡薩蓋馬斯之死》,1901年

畢加索一直給人的感覺就是多變的風格和多樣的色彩,卻也曾因罹患抑郁癥而歷經創作的“藍色時期”。1901年的冬末,畢加索在馬德里得知摯友洛斯·卡薩蓋馬斯的死訊,卡薩蓋馬斯飽受愛情折磨,最終選擇一槍結束生命。面對生命的脆弱,年輕的畢加索無限感慨,創作了《卡薩蓋馬斯之死》。

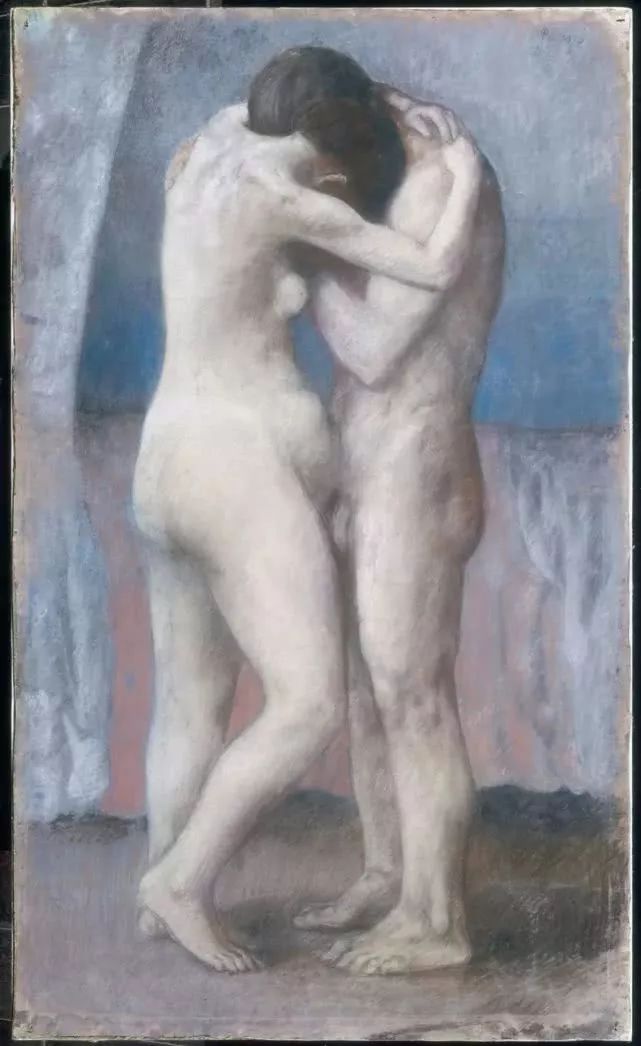

畢加索“藍色時期”作品

畢加索曾回憶道“我在 卡薩蓋馬斯的死后學著以藍色做畫”。 藝術史學家海琳·賽柯表示,“我們或許該保留這個心理學上的理由,但我們不應該忽略年代大事記:當 卡薩蓋馬斯在巴黎自殺時畢加索并不在現場……當這戲劇性的事件顯現在畢加索的死者肖像畫中時仍是秋天。”

畢加索“藍色時期”作品

畢加索的抑郁持續了幾年的時間,他的創作充滿了憂郁且極度沮喪的情緒,再加上以社會上的局外人作為主題,使得公眾對購買藍色時期的作品并不感興趣。但畢加索仍繼續他的創作,盡管經濟拮據。

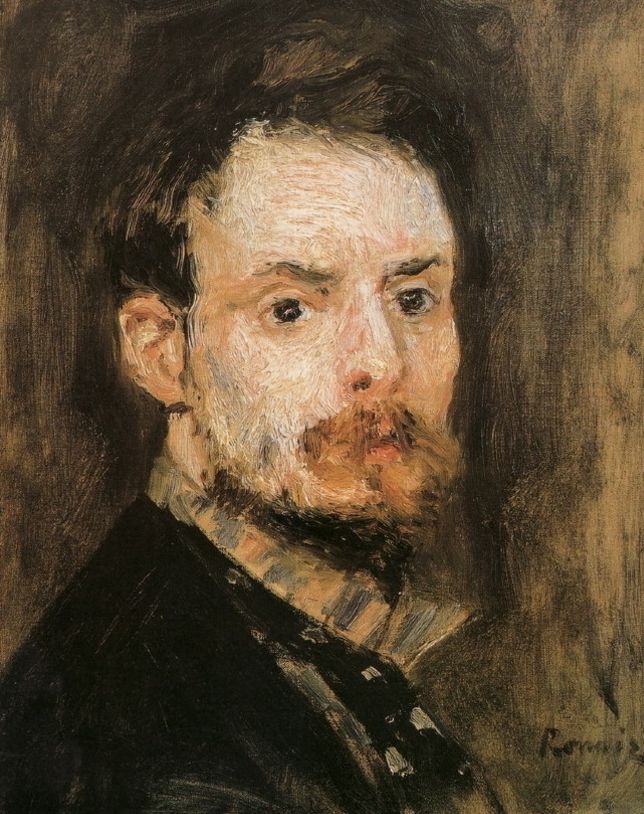

雷諾阿自畫像

雷諾阿-類風濕性關節炎

最早的關節炎病理記錄可能來自于古埃及人。在公元前1550年左右的兩份紙莎草紙上明確記錄了痛風的癥狀,當時即已正式定義其為疾病。公元1600年,歐洲文藝復興時期著名畫家魯本斯 就是類風濕關節炎患者,他的畫作里描繪了關節炎患者變形的手指。

雷諾阿,《煎餅磨坊的舞會》,1876年,法國巴黎奧塞美術館

法國印象派大師畫家皮埃爾·奧古斯特·雷諾阿也是一位類風濕關節炎患者,他自1892年以后開始受到類風濕性關節炎的困擾,不但全身關節不斷變形,而且疼痛難耐,關節活動越來越受限制。

晚年的雷諾阿因關節炎惡化,行走不便,只好在輪椅上堅持作畫

在那個缺乏有效治療措施的時代,他憑著自己堅強的意志及家人的支持,制定鍛煉方法,并采用了獨特的輔助器具,將筆綁在手臂上畫畫,并戲稱它是“可以穿上的大拇指”,創作出了《煎餅磨坊的舞會》、《船上的午宴》、《羅曼·拉柯小姐》、《夏爾潘蒂埃夫人》等名作。直至臨終前不久,手指患了血管炎、臥床不起,這才停止了創作。

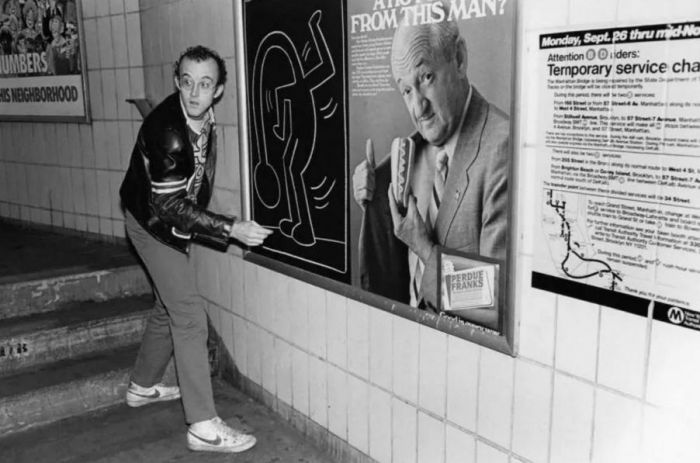

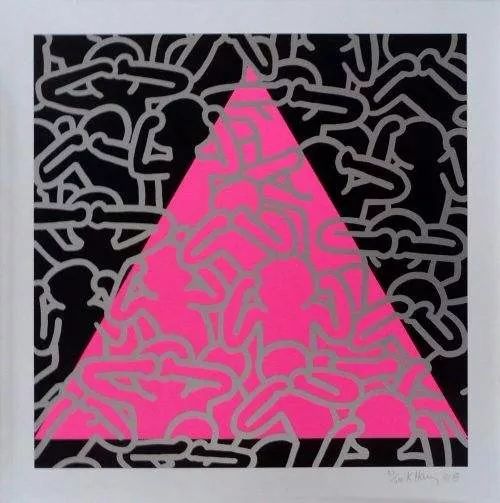

在紐約地鐵的空白廣告欄上涂鴉的凱斯·哈林

凱斯·哈林-艾滋病

上世紀八九十年代,艾滋病大爆發以來,對于社會和文化產生了深遠影響。人們起先對于艾滋病感染者心懷恐懼,甚至將其稱為“同性戀瘟疫”。在紐約,疫情的爆發更是讓許多藝術家和創作者都身處其中。

活躍于紐約的街頭藝術家凱斯·哈林在1988年被診斷為艾滋病患者,第二年,他建立了凱斯·哈林基金,專門為艾滋病機構跟關注兒童的項目提供資金跟幫助。之后的創作也一直宣傳艾滋病的防范,為LGBT人群創作。

凱斯·哈林,《沉默·死亡》

倒轉的粉紅色三角形被視為同志自由的代表圖案,也時常被運用在同志運動中。凱斯·哈林作品中的小人圖案做出掩耳、掩眼、掩嘴動作,更表達出社會對艾滋病的無視。

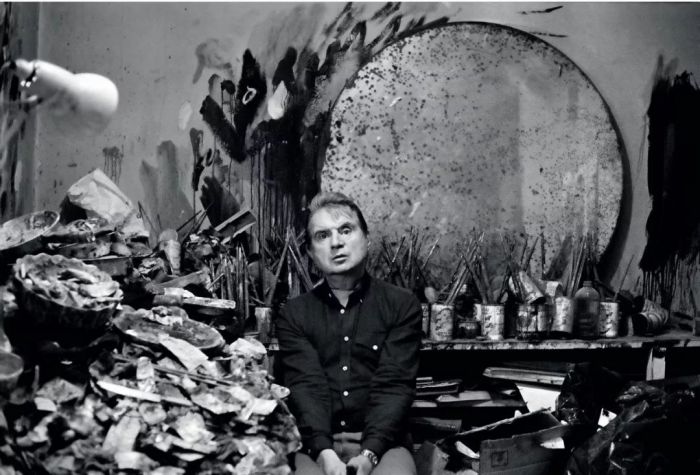

弗朗西斯·培根,倫敦,1985年

弗朗西斯·培根-哮喘

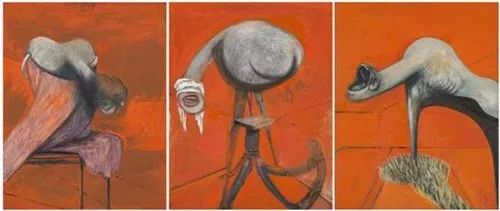

作品以粗獷犀利強烈暴力與噩夢般的圖像著稱,扭曲、變形和模糊的人物畫使英國藝術家弗朗西斯·培根成為戰后最有爭議的畫家之一。

弗朗西斯·培根,《十字架底座邊上的三幅人物習作》,1944年

培根出生在愛爾蘭的一個貴族后裔家庭,兒時的培根并不算太幸運,身體上,嚴重的哮喘病和過敏一直折磨著他,以至于經常需要使用嗎啡來減緩癥狀,這使他既無法接受正規的學校教育,也根本沒有機會和熱衷于打獵的父親享受更多的父子時光。

培根的最后一張作品《公牛》

也正是由于哮喘而不能服軍役,培根轉向了專業的繪畫藝術。他自學成才,受澳大利亞畫家羅伊·德·梅斯特的指導,在1944年,開始了他真正的藝術生涯。培根喜歡表現孤獨和苦惱的主題。他所繪制的人物在畫面上變成了令人不適的恐怖,巨大的苦痛感撞擊著觀者的心靈。

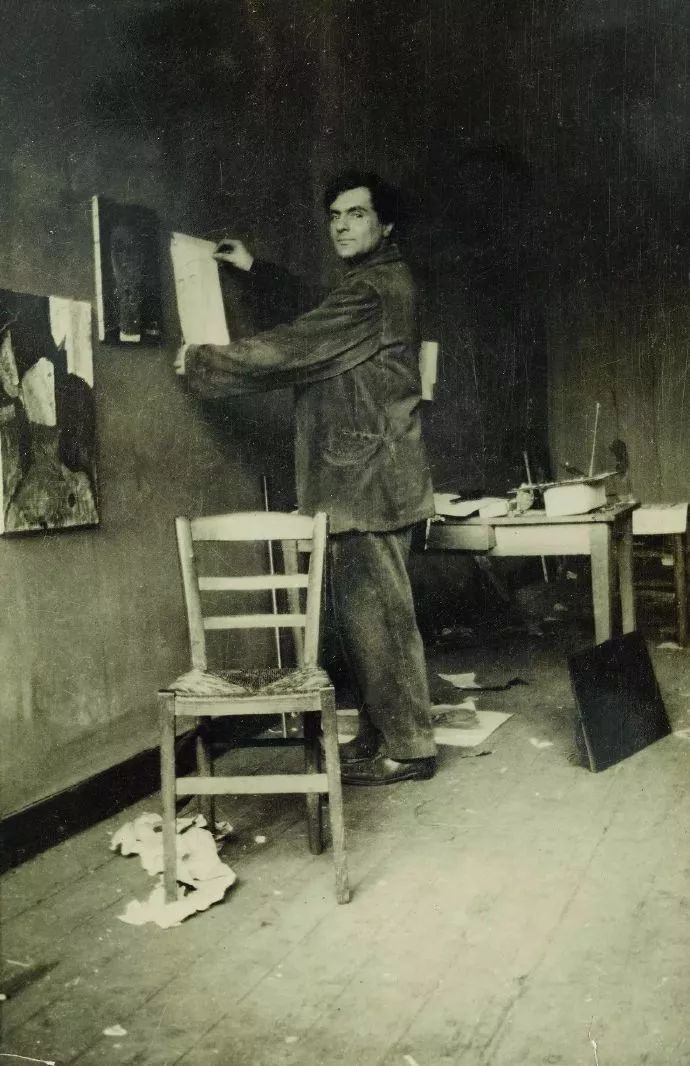

莫迪利安尼于工作室內,保羅·高更攝影,1915年

莫迪利安尼-肺結核

對于疾病,幾乎每個人都唯恐避之不及。而在1823年歐洲,患肺結核竟然是一種時髦,并被冠以“藝術家的疾病”之美譽。藝術家還將肺結核以畫作的形式記錄了下來,波提切利的《維納斯的誕生》和莫奈的《卡米耶·莫奈》,這兩幅畫主角的原型都是結核病患者。

波提切利,《維納斯的誕生》,布面蛋彩畫,1487年,佛羅倫薩烏斐齊美術館藏

現代主義大師亞美迪歐·莫迪利安尼年幼時體弱多病,曾患上胸膜炎、傷寒和經常復發的肺結核。母親在家指導并發現其極具藝術天賦,于是鼓勵他一展所長。

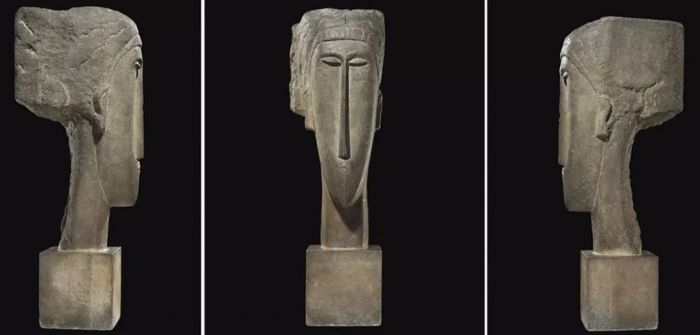

亞美迪歐·莫迪利安尼,《頭像》,約1910-1912年作

事實上,如果不是因為一直糾纏著畫家的肺病, 莫迪利安尼很有可能會成為一個“雕塑家”,這也是他最想要得到的稱號。 但無奈肺結核讓他沒有任何可能性長期接觸石材的粉末,而且石材對于他也過于昂貴,現在能看到的 莫迪利安尼的雕塑作品少之又少。

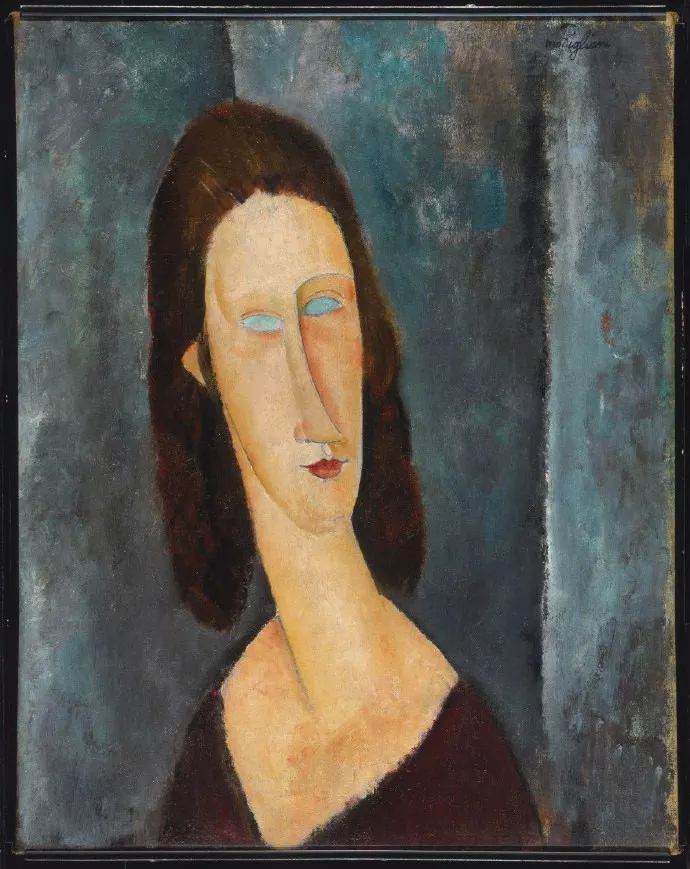

亞美迪歐·莫迪利安尼,《珍妮·赫布特尼夫人像》,費城藝術博物館藏

1920年1月22日, 莫迪利安尼在他的小公寓里失去了意識,盡管及時送醫,仍舊在兩天后因為肺結核永遠離開了這個世界,死前的他哼唱著家鄉的小曲 “Italia, Cara, Italia……”

威廉·德·庫寧與妻子,1982年

威廉·德·庫寧-阿爾茨海默癥

阿茲海默癥被稱為上帝最惡毒的詛咒。有不少藝術家在晚年罹患阿爾茨海默癥、帕金森病等神經退行性疾病,神經病變侵蝕著他們的認知能力,而這些慢慢發生的變化,也在他們的作品中留下了痕跡。

威廉·德·庫寧,《無題XII》,1975年

荷蘭抽象表現主義畫家威廉·德·庫寧在罹患阿茲海默綜合癥后的數年仍在從事創作。但他的作品開始有所變化,一些批評家認為其作品體現出更深刻的抽象表現力。德庫寧在創作風格上的異變明白無誤的成為一個典型案例:藝術是大腦思維的窗口,當大腦發生變化時,藝術家的表現和感知也會隨之而變。

威廉·德·庫寧,《Clam Diggers》 ,1963年

疾病就像是死亡的一次預演,一個警告。藝術家和所有人一樣,也會有不幸被疾病“選中”的人。隨著藝術家的赫赫有名,疾病也隨之成為傳奇的一部分。

皖公網安備 34010402700602號

皖公網安備 34010402700602號