在中華民族的文明之中,酒文化一直占據(jù)著非常重要的位置。酒在中國(guó)人的心中,可以是社稷之酒,也可以是禮儀之酒;是雅集之酒,也可以是異域瓊漿。不同時(shí)期的酒與酒祀、酒宴被賦予不同的精神內(nèi)涵,而其核心則在于對(duì)物質(zhì)生產(chǎn)的美好向往與追求。

(西周) 禁組合 長(zhǎng)89.9厘米 寬46.4厘米 高18.1厘米 〔美〕紐約大都會(huì)博物館藏

西周時(shí)期,酒作為禮制的化身,被更為規(guī)范地使用在國(guó)家政治活動(dòng)之中。自周公制禮作樂始,九鼎八簋就成了禮儀等級(jí)制度的象征。《公羊傳·桓公二年》何休注:“禮祭天子九鼎,諸侯七、大夫五、元士三也。”鼎、簋皆為壬食器,鼎以烹犧牲,簋以盛稻粱,可見“周人重食”的西周時(shí)期,《周禮》在社會(huì)生活中所占據(jù)的重要位置。那么在此基礎(chǔ)上,《周禮·饗酒禮》的形成也就為后世中原正統(tǒng)酒文化的傳承提供了文獻(xiàn)基礎(chǔ)。此時(shí)的酒在濁酒的基礎(chǔ)上演化出更為多樣的飲用方式,金文中常見的“郁鬯”一詞,即是將濁酒調(diào)和郁金汁而成。此類酒多見于祭祀或待賓,《周禮·春官·郁人》曾有“郁人掌祼器,凡祭祀賓客之祼事和郁鬯以實(shí)彝而陳之”語(yǔ),鄭玄注“筑郁金煮之以和鬯酒”,可見調(diào)和郁鬯是當(dāng)時(shí)儀禮中不可缺少的帶有儀式感的環(huán)節(jié)。唐陳叔達(dá)《太廟祼地歌辭》載當(dāng)時(shí)祼祭“清廟既祼,郁鬯推禮”。宋楊萬里有詩(shī)《鵝兒黃似酒》,其中把“金郁鬯”比作“菊衣裳”,可見周人郁鬯之禮在宋代依舊沿用。

(西漢) 鎏金銀蟠龍紋銅鐘

腹徑37厘米 口徑20.2厘米 通高59.5厘米

河北滿城陵山一號(hào)漢墓出土 河北博物院藏

兩漢時(shí)期的中國(guó)酒器發(fā)展已經(jīng)頗為全面,西漢時(shí)期墓葬出土的大量耳杯與青銅鐘、鈁等酒器已經(jīng)表明了此時(shí)的“厚葬”之風(fēng),以酒器陪葬來表現(xiàn)“事死如事生”的入葬觀念。馬王堆一號(hào)墓與三號(hào)墓出土的兩件“T”字形非衣帛畫中皆有“引魂升天”的畫面,尤其三號(hào)墓出土“T”形帛畫,更在墓主轪侯利倉(cāng)之子利豨前有“復(fù)人”引領(lǐng)升天的情節(jié)下繪出了完整的祭祀場(chǎng)景。二龍穿璧下懸著黑色帷帳,帳中巨大的玉璜左右飄動(dòng),玉璜下以大型酒器銅鈁為中心,兩側(cè)跪列是八個(gè)側(cè)面的女子,右側(cè)四位面前分置四鼎,左側(cè)四人面前似有一盒耳杯。

(西漢) 馬王堆三號(hào)漢墓T形帛畫(局部)

帛本設(shè)色 縱140厘米 橫234厘米

長(zhǎng)沙馬王堆三號(hào)漢墓出土 湖南省博物館藏

兩宋時(shí)期是公認(rèn)的中國(guó)物質(zhì)文化又一高峰,一切物象在宋人的眼中皆具有道教的神性與禮制。北宋神宗重拾上古三禮,至徽宗朝則效仿周公。在培養(yǎng)宮廷書畫藝術(shù)的同時(shí),也用宋室皇家高尚的品位與眼光重新布局禮儀正統(tǒng)。金石學(xué)在北宋時(shí)期的風(fēng)靡為李公麟、呂大臨等金石學(xué)家的出現(xiàn)提供了契機(jī),崇古推禮重新成為文人精神的新追求。徽宗作為一個(gè)偉大的藝術(shù)家,在參與重新修訂禮制的同時(shí)也注意到了這種新的動(dòng)向,隨著北宋“政和鼎”與“大晟編鐘”等禮器的出現(xiàn),繪畫中也開始出現(xiàn)大量的表現(xiàn)上古禮制郁鬯酒祭場(chǎng)面。

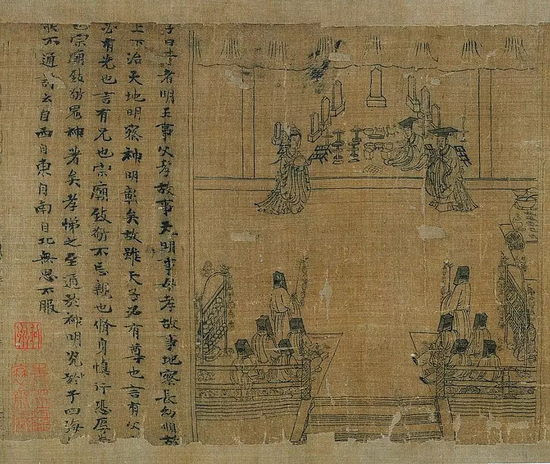

(北宋) 李公麟 孝經(jīng)圖卷·感應(yīng)章(局部) 絹本墨筆 縱26.4厘米 橫529.9厘米

〔美〕紐約大都會(huì)博物館藏

北宋后期的著名人物鞍馬畫家李公麟有《孝經(jīng)圖卷》傳世,現(xiàn)存美國(guó)紐約大都會(huì)博物館。此卷中以《圣治章》《感應(yīng)章》二段繪宋代禮儀祭祀,尤以《感應(yīng)章》明確出現(xiàn)了禮儀之酒。《感應(yīng)章》中通過對(duì)祖廟祭祀的描繪來贊頌孝道的情感力量,北宋后期正值元豐、元祐兩黨交惡,長(zhǎng)期的政治斗爭(zhēng)使上古的郊祭轉(zhuǎn)向皇宮之內(nèi)的宗廟明堂,明堂供奉著作為先祖的上天,并且將“宗廟”明確寫入了榜題之中。李公麟在本段繪畫中將先祖牌位置于上位,而將身著冕服袿衣的帝后分列兩側(cè),這種對(duì)稱形式的構(gòu)圖對(duì)解讀畫面近景的酒與樂做了安排。畫中帝后面前跪拜的司儀官正端起盛滿酒的杯子向祖宗行大禮,在這一場(chǎng)景中酒作為祭品將先祖的靈魂吸引而來,而兩側(cè)配置的編鐘和編磬則將祭禮中的“樂”提升到了與“禮”一樣的地位。《樂記》曾載:“樂者敦和,率神而從天,禮者別宜,居鬼而從地。故圣人作樂以應(yīng)天,制禮以配地。禮樂明備,天地官矣。”可見禮樂之制在此時(shí)的復(fù)興盛況。

另外在同畫《圣治章》中,畫家通過對(duì)周公文王祭天的描繪來表達(dá)君權(quán)神授的觀念,只不過《圣治章》是發(fā)生在郊?jí)系纳瞎偶漓耄陡袘?yīng)章》則將至高無上的禮制放入明堂之中。畫家依據(jù)《孝經(jīng)》經(jīng)義所描繪的長(zhǎng)卷,以圖說式構(gòu)圖配楷書榜題,這種禮儀制的繪畫中對(duì)酒的描繪可謂特別明確地表現(xiàn)了宋代復(fù)興上古三代禮制的決心。

(北宋)大晟編鐘·南呂 通高28厘米 寬18.4厘米 遼寧省博物館藏

宋徽宗以崇寧三年應(yīng)天府崇福院內(nèi)所出六枚春秋宋公戌鐘為藍(lán)本,命大司樂劉昺仿制大晟編鐘并復(fù)興上古雅樂。宋趙九成《續(xù)考古圖》載:“崇寧三年甲申歲孟冬月,應(yīng)天府崇福院掘地得古鐘六枚,以宋公鐘又獲于宋地,宜為朝廷符瑞,尋上進(jìn)焉”,注重祥瑞之兆的徽宗認(rèn)為這套編鐘的出世是“于受命之邦出為太平之符者”,便依古鐘式樣,命鑄瀉務(wù)精心鑄造編鐘12套,每套正聲12枚,中聲12枚,清聲4枚,總共336枚。并在次年始造大晟樂,《宋史·徽宗本紀(jì)》載:“八月辛卯賜新樂名大晟,置府建官。”政和三年開始演習(xí),五月三十日“行大晟新樂”,大晟編鐘自此亦成為北宋宮廷樂府“大晟府”之重器。政和鼎是徽宗政和六年賜與寵臣童貫作為家廟祭祀的重器。全器器型、紋飾皆仿商鼎形制,器內(nèi)銘文采西周賜銘體例。“鐘鼎齊鳴”的北宋并未延續(xù)西周禮樂的輝煌,在徽宗朝最后短暫的輝煌之下草草收?qǐng)觯鋵?duì)禮制的復(fù)興與確立,卻為之后南宋宮廷歷史故事畫的磅礴興起起到了關(guān)鍵作用。

經(jīng)歷靖康之難后,隨著徽、欽二宗被金人擄走,大片北方國(guó)土盡失,風(fēng)雨飄搖間繼立大統(tǒng)的南宋王朝迫切地想通過禮制的復(fù)興證明其政權(quán)的正統(tǒng)性。在這樣的歷史條件下,詩(shī)經(jīng)圖這一題材得到了充分的發(fā)展。宋高宗趙構(gòu)御筆書詩(shī)經(jīng)、馬和之配詩(shī)經(jīng)圖卷這個(gè)創(chuàng)作組合在南宋時(shí)期蔚然成風(fēng),并有了充分的發(fā)展。

《詩(shī)經(jīng)》的出現(xiàn)其實(shí)是對(duì)周禮的復(fù)興與重新解讀。周人對(duì)禮制的奉行與追求在春秋戰(zhàn)國(guó)時(shí)期隨著周天子勢(shì)力的衰微而慢慢瓦解,百家爭(zhēng)鳴百花齊放的時(shí)代思想洪潮下,對(duì)西周禮制的追求從未停止。這就好比魏晉割據(jù)時(shí)期對(duì)兩漢文明的向往,五代十國(guó)時(shí)期對(duì)隋唐文化的追憶,《詩(shī)經(jīng)》成為東周文學(xué)史上最為璀璨的明珠,它不僅記錄了民歌與雅樂(《風(fēng)》與《雅》),還保留了《頌》這種記錄周王室及貴族宗廟祭祀的樂歌。而“禮制”作為宗廟祭祀的核心也被完整且忠實(shí)地記錄在《詩(shī)經(jīng)》所吟唱的辭藻之間。現(xiàn)存宋代《詩(shī)經(jīng)》題材繪畫有16種22件之多,其中多為宋高宗書馬和之補(bǔ)圖。清王毓賢《繪事備考》載:“高宗嘗以毛詩(shī)三百篇詔和之圖寫,未及竣事而卒。”后由孝宗繼其事,仍令和之補(bǔ)圖,可見南宋初期對(duì)于《詩(shī)經(jīng)》圖卷繪事之重。現(xiàn)存高宗書馬和之補(bǔ)圖的詩(shī)經(jīng)圖有描寫民歌的故宮博物院藏《豳風(fēng)圖卷》7段、遼寧省博物館藏《唐風(fēng)圖卷》12段等;描寫雅樂的故宮博物院藏《詩(shī)經(jīng)·小雅·鹿鳴之什圖卷》10段、《詩(shī)經(jīng)·小雅·節(jié)南山之什圖卷》9段、美國(guó)波士頓美術(shù)館藏《詩(shī)經(jīng)·小雅·南有嘉魚篇卷》6段、美國(guó)紐約大都會(huì)博物館藏《詩(shī)經(jīng)·小雅·鴻雁之什圖卷》6段等;描繪貴族宗廟祭祀的樂歌的故宮博物院藏《詩(shī)經(jīng)·周頌·閔予小子之什圖卷》11段、遼寧省博物館藏《詩(shī)經(jīng)·周頌·清廟之什圖卷》10段、《詩(shī)經(jīng)·魯頌三篇圖卷》等。其中以故宮博物院所藏《詩(shī)經(jīng)·小雅·鹿鳴之什圖卷》最具代表性。

(西漢) 銅橢圓形單把銅套杯

口徑7.3厘米至11.8厘米 高3.9厘米

河北滿城陵山一號(hào)漢墓出土 河北博物院藏

宋高宗書馬和之補(bǔ)圖《詩(shī)經(jīng)·小雅·鹿鳴之什圖卷》是明確記載于《繪事備考》中創(chuàng)作于宋高宗趙構(gòu)時(shí)期的名作,為十段本圖說式詩(shī)經(jīng)題材詩(shī)畫長(zhǎng)卷。畫卷開首即以宋高宗趙構(gòu)楷書“鹿鳴之什詩(shī)經(jīng)小雅”大字開場(chǎng),分十段御筆親書“鹿鳴之什”十篇并由馬和之補(bǔ)圖。高宗御筆書體端莊瀟灑,極盡宋室帝王書體妍媸之美。其首篇《鹿鳴》有“我有旨酒,嘉賓式燕以敖”及“我有旨酒,以燕樂嘉賓之心”語(yǔ)。

《鹿鳴》是《詩(shī)經(jīng)》的“四始”詩(shī)之一,作為古人宴會(huì)上所吟之歌,其以美酒悅嘉賓,正符合朱熹《詩(shī)集傳》“先王因其飲食聚會(huì),而制為燕饗之禮,以通上下之情。而其樂歌,又以《鹿鳴》起興,而言其禮意之厚如此”之說。作為君王宴請(qǐng)群臣之起興,在吟唱“呦呦鹿鳴”時(shí)“鼓瑟吹笙”,正似《禮記·饗飲酒義》“工入升歌三終,主人獻(xiàn)之。笙入三終,主人獻(xiàn)之。間歌三終,合樂三終,工告樂備,遂出記載之制”,可謂宋代詩(shī)、書、畫、樂之合的最佳典范。其每段御書之后所配馬和之補(bǔ)圖,也將畫家代表性的“螞蟥描”運(yùn)用得淋漓盡致,頗為不俗。“鹿鳴”篇補(bǔ)圖以山中呦鹿起始,綿延山中群鹿或鳴或躍、或三兩覓食、或由山中而來,其描繪各具姿態(tài),一片平淡清新。與其相對(duì)的則是畫面左側(cè)豪華宮苑中的華燈盛宴,君王坐于殿中屏風(fēng)之前,兩側(cè)嘉賓左右分列四陣,皆面前擺滿酒宴彝器。殿外丹陛下儀衛(wèi)環(huán)立,殿前樂工鼓琴奏樂,以悅君臣。縱觀全畫,可見酒在宋代恢復(fù)上古三禮中皆是不可或缺之物。

(南宋) 馬和之 豳風(fēng)圖卷·七月

(局部) 紙本設(shè)色 縱25.7厘米 橫557厘米 故宮博物院藏

故宮博物院另藏有一本馬和之繪《豳風(fēng)圖卷》,其中“七月”段畫一年農(nóng)事,畫家運(yùn)用山澗曲折的構(gòu)圖將歲寒春耕至秋收葺屋等多個(gè)情節(jié)全部放在一段山水之間,反映一年四時(shí)不同季節(jié)的耕作與活動(dòng),其后運(yùn)用繪畫廟堂宴飲之樂來歌頌周人農(nóng)耕之本。堂中人物皆飲酒作歌,觥籌交錯(cuò),正合畫后傳高宗趙構(gòu)楷書題記《豳風(fēng)·七月》之語(yǔ)“朋酒斯饗,曰殺羔羊。躋彼公堂,稱彼兕觥,萬壽無疆”。酒為歡愉助興,卻由一年辛勤而得,正是宋人所祈周禮之源。

同此宴飲之樂,隨著周禮在春秋戰(zhàn)國(guó)時(shí)期的逐漸衰微,酒更多地出現(xiàn)在不具備禮儀制度的古代內(nèi)苑生活的宴飲圖中,這與中國(guó)書法在魏晉時(shí)期對(duì)于法度的關(guān)注一致,由三代傳至漢晉的酒文化,在祖宗祭祀與正統(tǒng)社稷的活動(dòng)下延續(xù)著其禮制的光輝。而在此之外,酒更多地出現(xiàn)在新的私人聚會(huì)與文人雅集之中,卻猶如宋代的書法一般更多了一分尚義的表達(dá)。

山東嘉祥武梁祠西壁有“穆王見西王母”題材畫像磚,其所表現(xiàn)的故事正是《列子·周穆王》中“穆王不恤國(guó)是,不樂臣妾,肆意遠(yuǎn)游,命駕八駿之乘……遂賓于西王母,觴于瑤池之上,西王母為天子瑤,王和之,其辭哀焉”的故事。其間西王母與周穆王皆手持羽觴,雖為天神與帝王之尊,但卻以宴飲為樂,洋溢著東漢藝術(shù)特有的歡快,這場(chǎng)景看來并不似歷史傳說,而更近似于兩漢時(shí)期的豪園宴饗。

皖公網(wǎng)安備 34010402700602號(hào)

皖公網(wǎng)安備 34010402700602號(hào)