沉默的文物背后,隱藏著一個(gè)怎樣的“中國(guó)”,承載著何種歷史文化記憶?

三件冷僻的古圖紙。它們或?yàn)榈貓D,或?yàn)闇y(cè)繪圖,分處不同時(shí)代、地域,卻都不僅僅是單純的景觀記錄,而是包蘊(yùn)著遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出地理的寄托,讓人們從中能夠窺見(jiàn)某個(gè)特定歷史時(shí)期中國(guó)的視野。

世界上最早有比例的這份銅版建筑圖,竟然還留下了可與圖版對(duì)照的遺跡

先民很早就意識(shí)到“圖”的重要性。而現(xiàn)存的“設(shè)計(jì)圖”,數(shù)量恐怕要比“測(cè)繪圖”少得多。因?yàn)槊看我?guī)劃、每次設(shè)計(jì)只會(huì)產(chǎn)生一次“設(shè)計(jì)圖”,卻能不斷地產(chǎn)生“測(cè)繪圖”。

這也就是為什么,如果能找到一幅古代的“設(shè)計(jì)圖”,其意義將會(huì)無(wú)比重大——可以說(shuō),時(shí)代越早,就越是“不可能的任務(wù)”。如果這幅“設(shè)計(jì)圖”,不僅保存到今天,而且十分精密、科學(xué),附有詳盡的文字說(shuō)明,以至于能被我們釋讀;甚至,如果這圖規(guī)劃的工程,竟還有遺跡保存,可供與圖版對(duì)照,那更是奇跡中的奇跡了。1977年,在河北平山縣一個(gè)小山村中,就出土了這么一幅前所未見(jiàn)的“設(shè)計(jì)圖”。這就是現(xiàn)藏于河北博物院的“錯(cuò)金銀兆域圖銅版”。

這件銅版是中山王陵區(qū)的建筑規(guī)劃圖。它長(zhǎng)近1米,寬近半米,厚近1厘米,最初從墓葬槨室中找到時(shí),因大火焚燒和巨石壓砸而扭曲變形。隨著對(duì)它的清理和復(fù)原,人們發(fā)現(xiàn)這是一張工程設(shè)計(jì)圖。圖向與現(xiàn)地圖相反,上面為南,下面為北。圖版的中心部位,用金片嵌出五個(gè)享堂建筑的輪廓線,中心為王堂,兩側(cè)為哀后堂、王后堂和兩個(gè)夫人堂。它是迄今發(fā)現(xiàn)的世界上最早的有比例的銅版建筑圖,也是我國(guó)已經(jīng)發(fā)現(xiàn)的最早的建筑平面規(guī)劃圖,為研究我國(guó)古代陵園建筑和建筑圖學(xué)提供了珍貴而準(zhǔn)確的資料。

銅版中央標(biāo)有一段詔書(shū),大意是:國(guó)王命令“赒”去修建“逃窆”,要按照既定的規(guī)模去施丁;如果發(fā)現(xiàn)了問(wèn)題,要及時(shí)處理。詔書(shū)還威脅道:違背命令者,不僅會(huì)被處死,還會(huì)牽連子孫。這里的“逃窆”二字,學(xué)者們解作“兆域”或“兆窆”,指的是這位王的陵園。圖上除了文字標(biāo)記以外,還有許多輪廓線,用金銀鑲嵌而成。

圖版所出土的陵墓,編號(hào)為M1,是平山已發(fā)掘的戰(zhàn)國(guó)墓中最大的一座。此墓位于一座城址的兩側(cè)。發(fā)掘表明,此城可能是戰(zhàn)國(guó)時(shí)期中山國(guó)的最后一座都城“靈壽城”。M1中出土的銘文銅器表明,其墓主人,應(yīng)該就是中山國(guó)王。這幅圖版,就與許多隨身飾品一道,安放在的槨室內(nèi)。

中山國(guó)是春秋時(shí)期由北方少數(shù)民族白狄建立的。該國(guó)夾居燕、趙、齊之間,面積不大,兵力卻很強(qiáng)盛,雖然兩次遭到滅國(guó),但又兩次復(fù)興。從前我們對(duì)中山國(guó)的了解有限,隨著這組墓葬的發(fā)掘,特別是在M1中出土了多件長(zhǎng)篇銘文青銅器之后,我們對(duì)它的認(rèn)識(shí)深入了許多。可以推斷,的埋葬大約是在公元前4世紀(jì)末,這也是中山國(guó)復(fù)國(guó)后較強(qiáng)盛的時(shí)期,所以,能組織起人力,為陵園作詳細(xì)的規(guī)劃設(shè)計(jì)。

兆域圖的繪制,如今看來(lái)可能平平無(wú)奇,但放在當(dāng)時(shí)是了不得的手筆。首先,它是“平面圖”;換言之,這是幅真正的正投影圖,圖中不存在“近大遠(yuǎn)小”,圖面的長(zhǎng)寬,只取決于真實(shí)尺寸。這已是很高級(jí)的抽象了。其次,該圖雖然完全是用“輪廓線”組織起來(lái)的,但是,不同的線卻具有不同的線型,例如,用粗銀線表示墻體,用細(xì)銀線表示封土邊界,用寬金線表示享堂的范圍,這樣,給人以一目了然的“深度錯(cuò)覺(jué)”。這種做法,可以說(shuō)是相當(dāng)“早熟”的——在后代的許多工程圖、建筑圖中,我們反而很難看到“分線型”的做法。倒是在現(xiàn)代工程制圖中,沿用了兆域圖的手法,成為定式。

當(dāng)我們將圖文相對(duì)照時(shí),能發(fā)現(xiàn)許多契合之處。比如,文字描述王堂、后堂邊長(zhǎng)為二百尺,間距為一百尺,而在圖中,邊長(zhǎng)正好是間距之倍。其實(shí)封土內(nèi)各項(xiàng)尺寸比例,都能與文字吻合。可見(jiàn),此圖是按比例尺縮繪的,而且,制圖者已掌握了可靠的作圖技術(shù)。那么,這個(gè)比例是多少呢?幸運(yùn)的是,因?yàn)椤巴跆谩?即M1)得以留存,而戰(zhàn)國(guó)尺也有出土的實(shí)物,核算的結(jié)果是,這個(gè)比例非常可能是1∶500。

遺憾的是,圖版中描繪的兆域最后未能全部完工。去世后不久,趙武靈王討伐中山,的子嗣逃亡齊國(guó),兩年后就客死在了那里。之后不多久,中山國(guó)就消失在了歷史中。因此只有的“王堂”以及先于而死的“后堂”最終建成,然而,這些墓上享堂建筑也沒(méi)能屹立很久。Ml的槨室也遭遇過(guò)不止一次的盜擾,遺物大都被毀。但是,這塊錯(cuò)金銀兆域圖銅版,卻奇跡般地躲過(guò)盜掘和大火,幸存到了今天。如今,在它歷經(jīng)火烤而有些彎曲變形的表面上,依舊鐫刻著那場(chǎng)中山王的兆域之夢(mèng)。

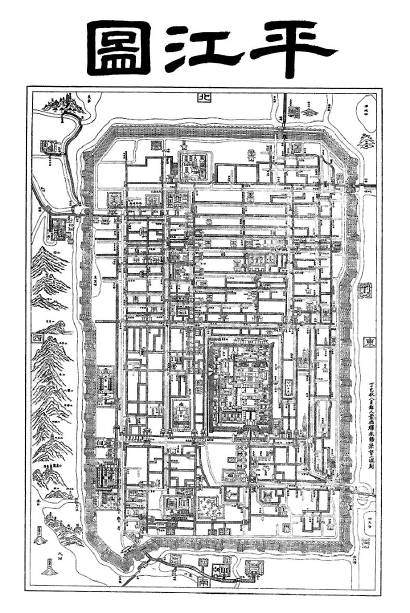

南宋《平江圖》碑:寄托長(zhǎng)治久安愿望的這份石刻地圖,再現(xiàn)近千年前蘇州城水陸雙棋盤(pán)式面貌

蘇州碑刻博物館有塊特殊的南宋刻石《平江圖》。碑高2.84米,寬1.45米,碑額有陽(yáng)刻雙龍環(huán)抱的陰刻“平江圖”三字,勾畫(huà)南宋平江府城(今蘇州)城墻內(nèi)外情形的陰刻地圖構(gòu)成碑心。對(duì)照?qǐng)D中建筑與方志記錄,該碑成碑時(shí)間應(yīng)在紹定三年(1230年),碑左下側(cè)勒有刻工姓名:呂梃、張?jiān)食珊蛷堅(jiān)实稀?/p>

《平江圖》清晰地再現(xiàn)了平江城“大城套子城”的雙重城垣結(jié)構(gòu),被兩重城墻保衛(wèi)的子城內(nèi)坐落著平江府城的政治中心,子城城墻內(nèi)部的建筑物包括平江軍府署、設(shè)廳、小堂、宅堂、教場(chǎng)等,其中主要建筑沿南北向軸線排布,是典型的衙署布局。子城與大城城墻之間的城市空間被棋盤(pán)狀的交通網(wǎng)絡(luò)聯(lián)系為一體。長(zhǎng)安、北京等許多古代大城市的道路形態(tài)都以方正嚴(yán)整聞名,但平江城的這個(gè)棋盤(pán)網(wǎng)絡(luò)又與這些北方城市的路網(wǎng)系統(tǒng)有所不同,是由交錯(cuò)的街道和河道構(gòu)成的水陸雙棋盤(pán)式格局,在路網(wǎng)的節(jié)點(diǎn)有各式形態(tài)的橋梁連接河道兩岸的街道。

在《平江圖》內(nèi)遍布的立面圖像中,我們能看到形似牌坊的坊表圖示,這65座坊表便是南宋平江城城市空間的索引。

中國(guó)古代城市研究中,中外學(xué)者著眼于唐宋城市作出豐富的論述,西方學(xué)者歸納這一時(shí)期的城市變化為“中世紀(jì)城市革命”,坊市之變是其關(guān)注的核心問(wèn)題之一。傳統(tǒng)研究基于唐宋兩代市場(chǎng)管理制度變化認(rèn)為開(kāi)放的市場(chǎng)和世俗的城市生活在宋代得以實(shí)現(xiàn),并以“坊墻的倒塌”這一現(xiàn)象推論出“坊制崩潰”。

《平江圖》中的平江城正是漫長(zhǎng)的城市變革中的一個(gè)切面:坊表作為道路方位的標(biāo)識(shí)物仍然豎立;參照同時(shí)期的《吳郡志》可知商業(yè)在城市的多個(gè)區(qū)域分布,甚至形成行業(yè)集中區(qū)域;新的基層單位“廂”(宋代州府城市普遍實(shí)行以廂統(tǒng)坊)已經(jīng)設(shè)置,在地名上留下痕跡(如“北一廂”)。在新的城市空間結(jié)構(gòu)中,新的市民正要開(kāi)始他們的城市生活——今天我們的許多文化遺產(chǎn)即將從此間誕生。

我們常默認(rèn)一幅地圖是地景在平面上的投影,看一幅地圖有如從空中俯瞰。然而在《平江圖》中,平面的城垣結(jié)構(gòu)和路網(wǎng)之間不乏立面的圖像表現(xiàn):我們能看見(jiàn)城墻的磚縫、女墻的形狀、府衙寺觀的屋檐和立柱、高聳的重檐寶塔,甚至花木與山巒。這種同時(shí)展現(xiàn)來(lái)自多種視角的景象的表現(xiàn)方式令人聯(lián)想到透視法則并不甚嚴(yán)密的中國(guó)美術(shù)傳統(tǒng),而中國(guó)的地圖傳統(tǒng)確與繪畫(huà)傳統(tǒng)脫不開(kāi)關(guān)系。

傳統(tǒng)上,中國(guó)的地圖中石刻地圖并不多見(jiàn),而石刻城市地圖更少見(jiàn)。南宋的呂梃、張?jiān)食珊蛷堅(jiān)实鲜苷l(shuí)的指示刻出了《平江圖》?

北宋朝廷因金兵入侵南渡,最終行在臨安,宋金形成南北對(duì)峙的格局。建炎四年(1130年),金兵攻占平江府城,“吳中坊市悉夷為平地”(徐大焯《燼余錄》)。紹興四年(1134年),宋室正在漫長(zhǎng)的南渡途中,在建康、紹興等城之后,平江成為高宗新的駐蹕之地,直到紹興七年(1137年),平江復(fù)為府治,而朝廷改都臨安。

雖一度成為首都級(jí)別的天子駐地,平江城在損毀后的大規(guī)模整治卻要等到紹定年間。郡守李壽朋在紹定二年(1229年)主持平江城的土木興修,并新作“壯觀視昔有加”的六十五坊和“規(guī)制視舊有加”的盤(pán)門(mén)等。《平江圖》所刻正是這次整治的成果。

不得不偏安一隅的南宋人留下了不少的石刻地圖作品,有《平江圖》《靜江府城圖》這樣的城市地圖,也有各種版本的《華夷圖》《禹跡圖》,甚至歷代《地理圖》。失土的焦慮和天下一統(tǒng)的愿望令南宋亟需代代鞏固天下觀念的教化道具,同時(shí)也需要關(guān)于地方政績(jī)和政權(quán)力量的政治展示。“禹貢學(xué)”、測(cè)繪方法的進(jìn)展是地圖繪制的理論與技術(shù)鋪墊,各地府學(xué)則成為有效的施教場(chǎng)所。巫鴻在關(guān)于“紀(jì)念碑性”的論述中指出石頭與“永恒”相連,石刻是不朽的“提醒物”與“紀(jì)念碑”。

地圖從來(lái)就不是單純的地景記錄,它們由人繪制、為人服務(wù)。今人能從街巷和山川間探查古代生活的印記,也可詮索當(dāng)時(shí)人常有的超出地理的寄托。

明末《坤輿萬(wàn)國(guó)全圖》:利瑪竇為中國(guó)“高定”的這份世界地圖,堪稱中西對(duì)話的源頭

在明末較為系統(tǒng)傳入的西學(xué)中,意大利耶穌會(huì)士利瑪竇所譯繪的世界地圖特別引人注目。就其傳播與影響來(lái)說(shuō),留存至今的利瑪竇世界地圖,首推《坤輿萬(wàn)國(guó)全圖》系列。

在古人的眼中,世界是怎樣的?“中國(guó)”是什么?“中國(guó)”又與“世界”怎樣互動(dòng)呢?

宇宙觀,在中國(guó)人的心目中基本上是“天圓地方”或“天圓地平”的概念。中國(guó)古代對(duì)世界的認(rèn)知?jiǎng)t一直是中國(guó)中心論。

中國(guó)傳統(tǒng)的“天下中國(guó)觀”第一次受到挑戰(zhàn),是明代西學(xué)的傳人。

16世紀(jì),歐洲的海外擴(kuò)張和陸上擴(kuò)張第一個(gè)最明顯的結(jié)果是,人類的眼界前所未有地?cái)U(kuò)大了。地理知識(shí)不再局限于一個(gè)地區(qū)、一塊大陸或半球。整個(gè)地球的形狀首次被了解和繪入地圖。

歐洲的這些新鮮出爐的地理知識(shí)很快被傳教士們帶往了東方。利瑪竇來(lái)到北京后,于1602年秋編繪出《坤輿萬(wàn)國(guó)全圖》。作為漢文世界中第一次世界面貌的展示,利瑪竇的世界地圖是明末清初中國(guó)士人瞭望世界的第一個(gè)窗口。它給明末中國(guó)士人帶來(lái)了聞所未聞的大量新的知識(shí)信息、新的繪制地圖方法和地理學(xué)新詞匯。

近代意義上的西方“地圓說(shuō)”和地球經(jīng)緯圖首先是由利瑪竇引入中國(guó)的。

為了讓中國(guó)人更清晰地了解地圓觀念,利瑪竇擔(dān)心橢圓投影不足以說(shuō)明地球的事實(shí),于是在世界地圖上特地加繪了兩個(gè)南北半球圖,并畫(huà)了南北二回歸線,南北二極圈線。相應(yīng)地把氣候分為一個(gè)熱帶、兩個(gè)溫帶、兩個(gè)寒帶。

利瑪竇在《坤輿萬(wàn)國(guó)全圖》中用中文介紹當(dāng)時(shí)已探知的地球上的大陸。雖然當(dāng)時(shí)他所說(shuō)的“五大州”與今天的“五大洲”略有區(qū)別,但他畢竟最早把“五大洲”與“萬(wàn)國(guó)”概念介紹到中國(guó),使明末士人第一次看到了一個(gè)全新的世界整體面貌。

“五洲”“萬(wàn)國(guó)”共存于同一個(gè)地球上,這不僅僅是地理觀念的革新,同時(shí)也是對(duì)“天下中國(guó)觀”的一個(gè)巨大的沖擊。16世紀(jì)歐洲人繪制的世界地圖,都把穿過(guò)幸福島的零度經(jīng)線置于地圖的中央。利瑪竇在將西文世界地圖處理成中文本時(shí),首先考慮到了中國(guó)讀者的接受度。他稍更地圖繪法,置中國(guó)于世界地圖之中。

歐洲有在地圖上繪制動(dòng)物圖像的傳統(tǒng)。明宮廷彩繪本《坤輿萬(wàn)國(guó)全圖》上所見(jiàn)的23頭海陸動(dòng)物是采用16世紀(jì)歐洲流行的以淡彩形式繪制的記錄繪畫(huà)。我們?cè)凇独ぽ浫f(wàn)國(guó)全圖》中看不到普通馴養(yǎng)的牛、馬、羊、貓、狗之類的常見(jiàn)動(dòng)物,陸地動(dòng)物有犀牛、白象、獅子、鴕鳥(niǎo)、鱷魚(yú)和有翼獸等8頭,而繪在各大洋里的各種體姿的海洋動(dòng)物,同樣也非國(guó)人所常見(jiàn)的鯰魚(yú)和鱖魚(yú)等類。出現(xiàn)在此本中的15頭鯨、鯊魚(yú)、海獅、海馬、飛魚(yú)等,都是傳統(tǒng)中國(guó)民俗生活中“年年有余”的吉祥《魚(yú)樂(lè)圖》中全然沒(méi)有的形象。

地圖繪制也是一種文化建構(gòu),是詮釋文化的一種方式,而跨文化的世界地圖的繪制過(guò)程則更多地包含著多種文本與文化脈絡(luò)之間的復(fù)雜對(duì)話。繪制者不僅需要與其源文本所屬的文化對(duì)話,也需要與其身處的文化環(huán)境進(jìn)行對(duì)話。

《坤輿萬(wàn)國(guó)全圖》參考和利用了大量中外地圖和中外文獻(xiàn),從而使這一由歐洲學(xué)者首次繪制的漢文世界地圖在中國(guó)和中國(guó)周邊地區(qū)的地理知識(shí)表達(dá)的準(zhǔn)確性和豐富性方面,遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)了同時(shí)代歐洲人繪制的世界地圖,成為熔鑄中西知識(shí)系統(tǒng)的首幅較完整的世界地圖。并且,該地圖以易于為中國(guó)讀者所接受的方式,實(shí)現(xiàn)了與中國(guó)傳統(tǒng)知識(shí)進(jìn)行對(duì)話的效果。法國(guó)學(xué)者魏明德認(rèn)為利瑪竇世界地圖的刻印堪稱“中國(guó)內(nèi)部的‘哥白尼革命’”,并將之視為“中西對(duì)話的源頭”。

利瑪竇之高明,就在于他不僅通過(guò)《坤輿萬(wàn)國(guó)全圖》給中國(guó)人介紹一種新的宇宙觀和世界觀,而且還企圖通過(guò)材料的選取與詮釋,以一種隱晦和曲折的方式表達(dá)他對(duì)中西文化的看法。平等的對(duì)話包含著對(duì)自居中心論的否定和對(duì)多元文化的認(rèn)同。

皖公網(wǎng)安備 34010402700602號(hào)

皖公網(wǎng)安備 34010402700602號(hào)