當下中國的抗疫已到了關鍵之時。立春已至,控制疫情、春暖花開的時刻必然將會到來。

歷史上傳染病一直威脅著人類。而在科學無能為力的地方,藝術作出了它的回應。“澎湃新聞·藝術評論”和您一觀西方歷史上的藝術家們如何用藝術來與傳染病作斗爭。在談論其中的這些作品時,也許我們無法聚焦于風格,而會關注那些科學不常觸及的地方,即藝術如何激起情感,如何為那些對疫情恐慌的人傳達信念,帶去信念。

丟勒與蒙克筆下,有對傳染病的寫實,而在凡·戴克筆下,疫情之際的守護神,則身著棕色長袍,長發纏繞,朝向天堂的方向,看起來健康而自信。

黑死病:對于恐懼的驅逐或直視

公元590年,羅馬發生大瘟疫,教皇格里高利一世率領羅馬市民舉行了懺悔游行,他們穿過城市的街道,祈求上天保佑。傳說,行至哈德良皇帝墓前,格里高利一世看到天使米迦勒展翅立于陵墓頂端。不久之后,危機便解除了。于是,天使米迦勒的形象很快被當成抵御疾病的護身符。

在數個世紀中,歐洲時常陷入瘟疫。霍亂和斑疹傷寒可能是造成這些災難的某些原因,但最為出名的罪魁禍首是黑死病。這種疾病由感染了跳蚤的老鼠傳播,可能是在14世紀首先進入意大利。

《圣米迦勒擊敗撒旦》 圭多·雷尼

在醫學落后的時代里,面對黑死病的侵襲,人們做的首先是祈禱。圣像被視為防御的第一道防線。例如意大利畫家圭多·雷尼(Guido Reni)的作品《圣米迦勒擊敗撒旦》(St。 Michael trouncing Satan)。除此之外,還有不少圣人的名聲在繪畫中廣為傳播。

比利時弗拉芒族畫家安東尼·凡·戴克(Anthony Van Dyck)為圣人羅莎莉婭(Saint Rosalia)創作了不少圖像。羅莎莉婭被視為巴勒莫城在鼠疫爆發時期的守護神。在凡·戴克的筆下,羅莎莉婭身著棕色長袍,長發纏繞,她朝向天堂的方向,看起來健康而自信。

凡·戴克為圣人羅莎莉婭(Saint Rosalia)作畫

即便如此,許多人依然因為感染黑死病而死去,絕望的氛圍籠罩在歐洲社會。人們對于社會、宗教、文化持有懷疑,甚至陷入了恐懼和放縱之中,一些藝術作品的主題開始轉向死亡和毀滅。這些畫作中所展現的現實主義與試圖帶來希望、驅逐恐懼的宗教繪畫截然不同。

《死亡的勝利》是一幅典型的主題畫,由老彼得·勃魯蓋爾(Pieter Bruegel the Elder)在1562年左右繪制。畫中,“死亡”騎著一匹與他同樣瘦骨嶙峋的馬,沖入豪華的宴會,用象征瘟疫的箭肆意屠殺眾人。畫面底端是成堆的尸體,教皇、國王、主教、詩人、騎士和仆人,每個人姿勢、神態都各不相同。

這幅畫中出現的事物屬于典型的十六世紀風格,無論是服飾、雙陸棋以及絞刑架都符合那個時代的特征。而畫作風格本身則結合了老彼得·勃魯蓋爾故鄉、歐洲北部常見的繪畫類別“死亡之舞”和位于意大利巴勒莫的壁畫《死亡的勝利》。

《死亡之舞》 阿爾弗雷德·丟勒

喬瓦尼·馬丁內利(Giovanni Martinelli)的《死亡來到餐桌前》(Death Comes to the Dinner Table)看似是一則過時的寓言,具有中世紀布道的說教性。但另一方面,它也傳遞著現實生活的顫栗。三位年輕的花花公子坐在豐盛的餐桌前,對于角落里骷髏樣的訪客流露出警惕和不快,而畫面中心的一位年輕女子則直接嚇破了膽。

《死亡來到餐桌前》 喬瓦尼·馬丁內利

文藝復興、巴洛克時期誕生了無數瑰麗的藝術寶藏,但若轉換視角,便會發現這整個藝術故事都籠罩在瘟疫的陰影之下。一些偉大的藝術家,包括米開朗基羅、倫勃朗、漢斯·霍爾拜因和提香都在創作的同時,與瘟疫作著斗爭。

而難能可貴的是,一些以瘟疫為主題的藝術作品中蘊含著溫暖、鼓舞的光明力量。無論是宗教式的祈禱、樸素的祈愿還是深刻的映射,都寄托著藝術家的希望與思考,令他們拿起筆描繪生命的榮耀。在研究這些作品時,也許我們無法聚焦于風格,而會關注那些科學不常觸及的地方,即藝術如何激起情感,傳達信念,如何為那些感到腳下的世界正搖搖欲墜的人們帶去立足之地。

梅毒:風流與道德

梅毒的起源有多種說法。其中一個聲稱,在哥倫布發現新大陸以前,這種病菌寄生在美洲的某個小島的居民身上,哥倫布發現新大陸后,對島上的土著肆意燒殺搶掠、奸淫、甚至被賣到歐洲為奴為娼,他本人也被島上的婦女感染了梅毒,梅毒就這樣被哥倫布從新大陸帶回了歐州。從此以后,它就像一個幽靈,一直游蕩在歐洲大陸上。無論真實的起源為何,梅毒無疑都對歐洲帶來了重創,不少藝術家身前都忍受梅毒帶來的痛苦,其中就有馬奈、梵高和高更。

《身患法國病的人》 丟勒

德國文藝復興領軍者丟勒(Michael Wolgemut)1496年的彩色版畫作品《身患法國病的人》是已知最早的關于梅毒的藝術作品。這是一幅典型的占星術繪畫——頭頂是黃道十二宮的天球,1484是行星位置,并非創作年代;天蝎座上有一顆亮星,表示這種疾病是星座不利;患者是德國長槍雇傭兵的打扮,當時的梅毒尚在軍中流行,病人的癥狀也恰是梅毒剛出現時的烈性癥狀,從頭到腳生滿膿包。神圣羅馬帝國皇帝馬克西米立安一世在1495年感慨,這種前所未有的疾病一定是上帝對瀆神行為的天譴。

《遺產》 愛德華·蒙克

常以死亡作為主題的挪威畫家愛德華·蒙克(Edvard Munch)在19世紀末期創作了《遺產》(The Inheritance),作品描繪了一位母親坐在醫院的長椅上哀悼自己奄奄一息的孩子,因為她將梅毒傳給了他,而這也很可能就是作者在醫院看到的真實場景。

當16世紀梅毒在歐洲爆發之后,事實擺在了人們面前:性行為也會有副作用。16世紀和17世紀的人們開始普遍將這種病毒的傳播與女性聯系在一起,對女性的污名化似乎能夠使得風流的上流社會遠離道德的譴責。

到了18世紀,出于各種復雜的社會原因,人們開始用玩世不恭的、諷刺的態度看待性和梅毒。荷加斯的《時髦婚姻》系列和托馬斯·羅蘭森的諷刺漫畫就是其中的典型,《時髦婚姻》是一系列組畫,描繪了當時英國社會沒落的貴族和新興的資產階級之間出于利益交換的聯姻,諷刺了所謂的上流社會的虛偽。這也使人們將道德譴責的焦點從女性身上稍微挪開了一些。

《時髦婚姻》系列之一 荷加斯

梅毒在歐洲肆虐了三個世紀后得到了控制,但是在18世紀和19世紀的藝術作品中,始終有大量涉及梅毒和失足婦女的題材。事實上,從醫學雜志上的癥狀圖,到帶有道德譴責和教育意義的插畫,自從梅毒出現在歐洲大陸,藝術家對它的描繪就沒有停止過。

艾滋病:從藝術到社會運動

從20世紀80年代開始,艾滋病在美國開始成為一個日益普遍的現象。它對紐約藝術界產生了巨大影響,激活了一場20世紀最高效的藝術家主導的政治運動。當時基斯·哈林(Keith Haring)、大衛·沃納洛威茨(David Wojnarowicz)、羅伯特·梅普爾索普(Robert Mapplethorpe)、菲利克斯·岡薩雷斯-托雷斯(Felix Gonzalez-Torres)等著名藝術家都因此病去世,一些名氣稍遜的藝術家也同樣留下了各自藝術的印記,記錄、抵抗、紀念這場事件。

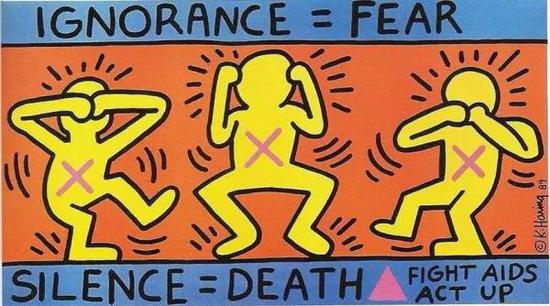

基思·哈林《無視=恐懼,沉默=死亡》,1989年

藝術家瑪琳·麥卡蒂(Marlene McCarty)曾參與團體ACT UP(艾滋病解放動力聯盟)的會議,這個團體成立于1987年,致力于艾滋病的研究、政策和治療。麥卡蒂認為,艾滋病的影響幾乎滲入到當代藝術的所有運動當中。“很難將當時創作出的藝術與艾滋病危機分離開。當時有很多對機構的批評,直接催生了很多導致提出制度性批判的藝術作品。與此同時,很多人希望在身份政治方面有進步,當時的政府必須考慮各種人的利益。艾滋病使所有這些問題浮出了水面。”

《無題(完美的情人)》 菲利克斯·岡薩雷斯-托雷斯

菲利克斯·岡薩雷斯-托雷斯將現成品的堆放與艾滋病主題進行結合,《無題(完美的情人)》(1991)是他最有代表性的作品之一。兩個使用電池的掛鐘被設置在相同時間一起走動,它們不可避免地會出現不一致,直到最后,其中一個掛鐘完全停止走動。這件作品可以被視作一個隱喻,描繪了不可避免走向分離的情侶,也可能指藝術家本人及他的情侶,二人的生命都面臨著艾滋病的陰影。

事實上,因為艾滋病成為流行病,抗艾運動形成了一個全球性現象。南非藝術家丘吉爾·馬蒂齊達(Churchill Madikida)用裝置呈現了艾滋病患者的恐懼和悲傷。藝術家二人組T&T創立了“PUT-IT-ON”系列,致力于提高印度城市青年對于艾滋病和安全性行為的意識。這些來自全球各地的藝術家的實踐被收錄在2008年加州大學洛杉磯分校福勒博物館舉辦的展覽“創作藝術/停止艾滋”中。

藝術小組T&T在印度進行“PUT-IT-ON”系列項目

“艾滋病對文化產生巨大的影響,這是從最廣泛的文化上說,而不只是局限于當代藝術。”美國作家羅伯特·阿特金斯(Robert Atkins)說道。艾滋病也不再是一個狹窄的主題,而是成為藝術家們為少數群體爭取同等權益的觸發點。從上世紀80年代開始的艾滋病相關藝術運動讓人們意識到:藝術也可以參與社會問題的談話,并且有著不可小覷的影響力。

皖公網安備 34010402700602號

皖公網安備 34010402700602號