“搏全身之力以赴之,使吾國文化輝耀于群星間。”這是劉海粟《歐游隨筆》所寫,是他歐游之感悟,也可看作是他一生追求的目標。

2020年,恰逢上海劉海粟美術館成立25周年。1月15日,劉海粟美術館舉行成立25周年紀念特展,此次紀念特展由“劉海粟歐游九十周年紀念展”“劉海粟文獻展”和“館藏劉海粟黃山精品研究展”組成,均以藏品和文獻結合的方式,從不同角度梳理劉海粟的壯麗一生。

劉海粟在早期歷時31個月的歐游中,系統學習了歐洲的藝術教育體系。同時將中國藝術理論也傳遞到歐洲。其后的歐游中,又將中國現代藝術介紹到歐洲。

上海劉海粟美術館從1995年在上海虹橋開放區開館,到遷址延安西路,一直延續著劉海粟的追求,并樹立了多個品牌,其中“長三角美術館協作機制”等秉承了海老廣交朋友的性情,在21世紀拓寬劉海粟的“朋友圈”。

劉海粟、劉抗、張澄江等在盧森堡博物館前合影,1929年。新加坡劉抗家庭供圖

在這三個展覽中,最大型的是“游藝·開荒——劉海粟歐游九十周年紀念展”,展覽以時間順序梳理了從1926年9月12日接教育部之命委派歐游,至1935年6月25日第二次歸國的點滴,清晰解讀了劉海粟首次歐游學習和吸收西方美術、以及再次歐游將中國當時的藝術帶到歐洲之歷程。

劉海粟摹米勒《拾穗者》,1929年于巴黎

劉海粟首次歐游:31個月、300件作品

1929年2月9日,在經歷漫長的“準備”之后,劉海粟終于踏上了史芬斯號郵輪,于3 月15日抵達馬賽港,再轉乘火車,次日抵巴黎,開始了歐洲之旅。1931 年8月14日,劉海粟奉教育部電促,攜夫人離開巴黎歸國,9月18日抵達上海。

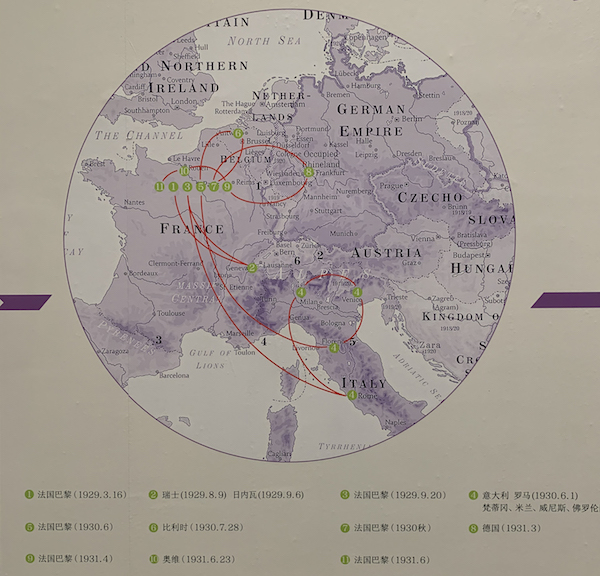

在展覽中,美術館梳理了劉海粟首次歐游的路線、時間點,并以一組數據直接表達了劉海粟幾乎一刻不歇的首次歐游。

劉海粟首次歐游路線示意圖

在31個月的時間中,劉海粟主要途徑法國、瑞士、意大利、比利時、德國等6個國家的11座城市、參觀了盧浮宮、奧賽博物館等16處美術博物館,臨摹名作,寫生作畫,完成300余幅作品。期間還兩次入選法國秋季沙龍,應邀演講《謝赫的六法論》,并成功舉辦個展,組織2個美術社團。其作品《盧森堡之雪》被法國國家美術館收藏。

展覽首先展出了劉海粟在盧浮宮等博物館的臨摹作品《拾穗者》、《裴西芭的出浴》、《但丁與維齊爾》等。

劉海粟臨倫勃朗《裴西芭的出浴》,1929年于巴黎

雖然他自己在談到臨畫時輕描淡寫,但傅雷在《劉海粟》一文中描繪了一個非常具體而生動的畫面,體現了他的“力學苦學”:

“我有時在午后一兩點鐘到他寓所去,海粟剛從盧浮宮臨畫回來,一進門就和我談他當日的工作,談倫勃朗的用色的復雜,人體的堅實……以及一切畫面上的新發現。半小時后劉夫人從內面盥洗室端出一鍋開水,幾片面包,一碟冷菜,我才知道他還沒吃過飯,而是為了“物質的壓迫”連“東方飯票”的中國館子里的定價菜也吃不起了。”

這種臨摹西方經典繪畫作品的勁頭也正式劉海粟歐游的初衷之一:“抱定主義埋頭用幾年苦功,一心執筆作畫。”

劉海粟《臨塞尚藍花瓶》,巴黎,年代不詳

重視臨摹也是劉海粟一貫的主張。他認為臨摹“是研究古人作品的一種手段”,從中“可以深深地體會到古大家的技法上的奧秘”,作為中國人臨摹西方大師的作品,也是一種“間接欣賞西洋名畫”的工作。

劉海粟的這種“藝術朝圣者”的姿態,不僅僅表現在滿腔熱情的臨摹上,同時也表現在孜孜不倦的寫生中。在看展的過程中,也似乎跟隨90年前劉海粟的腳步,去到歐洲一座座城、遇到不同的人、看各個時代的藝術作品。

皖公網安備 34010402700602號

皖公網安備 34010402700602號