中國(guó)畫(huà)之正道

張友憲

張友憲(1954-至今),張友憲,南京藝術(shù)學(xué)院美術(shù)學(xué)院院長(zhǎng),江蘇省中華文化

促進(jìn)會(huì)美術(shù)書(shū)法藝術(shù)工作委員會(huì)美術(shù)主任。1954年出生。別署二乾書(shū)屋主人。南京人,1982年畢業(yè)于南京藝術(shù)學(xué)院中國(guó)畫(huà)專業(yè),留校執(zhí)教。1984年學(xué)習(xí)于中央美術(shù)學(xué)院,1985年,南京藝術(shù)學(xué)院任教,現(xiàn)為中國(guó)美術(shù)家協(xié)會(huì)理事、南京藝術(shù)學(xué)院美術(shù)學(xué)院院長(zhǎng)、教授,著名中國(guó)畫(huà)畫(huà)家。

出版有《畫(huà)家之路·國(guó)畫(huà)山水》、《友憲素描》、《美術(shù)家之路·國(guó)畫(huà)人物》、《張友憲芭蕉系列選輯》、《張友憲水墨畫(huà)》、《張友憲中國(guó)畫(huà)作品選集》、《張友憲人物畫(huà)精選》、《張友憲扇面畫(huà)精選》、《黃瓜園畫(huà)譜》人物、山水、花鳥(niǎo)三冊(cè)。《中國(guó)畫(huà)教學(xué)大圖典·寫(xiě)意花鳥(niǎo)卷》等。

張友憲

1989年在南京師范大學(xué)首次舉辦個(gè)人畫(huà)展-----《張友憲聊齋人物畫(huà)展》。

1992年在上海美術(shù)館舉辦大型個(gè)人畫(huà)展。

1993年在江蘇省美術(shù)館舉辦----《張友憲畫(huà)展》。

1995年組織并參與南京藝術(shù)學(xué)院中國(guó)畫(huà)教師作品系列展。1996年應(yīng)邀赴廈門(mén)大學(xué)藝術(shù)學(xué)院授課并舉辦個(gè)人畫(huà)展。

1997年應(yīng)邀參加江蘇美術(shù)家赴德國(guó)畫(huà)展。

1998年應(yīng)邀赴中央美術(shù)學(xué)院授課并舉辦中國(guó)畫(huà)講座。

2000年在江蘇省美術(shù)館舉辦----《張友憲羅漢系列畫(huà)展》。

在黃瓜園的諸多老師中,張友憲先生算得上是一個(gè)頗具神秘色彩的人物,首先來(lái)自于先生的畫(huà),評(píng)論家提及先生的畫(huà)總是頗費(fèi)一番腦筋才能把先生的畫(huà)表述準(zhǔn)確,說(shuō)先生是傳統(tǒng)筆墨,往往掩蓋了先生獨(dú)特的藝術(shù)個(gè)性與其超前的智慧;說(shuō)先生是源出古人,其實(shí)先生極重視寫(xiě)生;說(shuō)先生是當(dāng)今潮流,其古典線條的意境放在幾百年前絕對(duì)是一家,因此,有人只好綜而大觀地曰先生的畫(huà)是兼具仙氣、骨氣、鬼氣、靈氣、才氣于一體。

再說(shuō)先生秉性,先生在黃瓜園中從來(lái)獨(dú)來(lái)獨(dú)往,很少見(jiàn)他與人三五成群邊走邊說(shuō)話,有學(xué)生迎面走來(lái)和先生打招呼,先生必也能熱情回應(yīng)。你若不作聲從旁而過(guò),先生也并不怪罪你是無(wú)禮。

平日里先生是在畫(huà)室作畫(huà)時(shí)間多,溜閑時(shí)間少,所以也不容易在校園碰上他,只在每日中午時(shí)分在食堂里巧遇先生的概率最大,那時(shí)先生常穿深色的唐裝上衣,手持一只透明水晶碗,內(nèi)放一枚金屬餐匙,和其他學(xué)生一樣從食堂窗口排隊(duì)買(mǎi)飯。有時(shí),先生的夫人也一同前來(lái),面對(duì)面坐著,一起用餐,強(qiáng)烈的好奇心促使我們常常跟隨先生一同進(jìn)入食堂,一同排隊(duì)買(mǎi)飯,再尋一個(gè)離先生較近的餐桌一同進(jìn)餐。我們邊吃邊側(cè)耳傾聽(tīng),心想平日里與我們并不多言,想必不可能與夫人也是不作聲的吧,但“監(jiān)聽(tīng)”的結(jié)果出乎我們預(yù)期:先生果然仍是不講話,吃完飯只靜靜等候,待夫人也吃好,遂起身端碗離去。我們便一同起身,不管此時(shí)碗中飯菜是否吃完,只一路追隨先生身影離開(kāi)!

先生常常是吃完飯便直接回畫(huà)室,剛好先生的畫(huà)室與我們上課的教室在同一樓層,斜對(duì)著的,教室的門(mén)上本有一扇約一平尺的玻璃小窗,可探見(jiàn)室內(nèi)的布陳,偏偏先生門(mén)上的小窗是看不見(jiàn)里面的,先生用一張毛邊紙把玻璃窗遮住了,我們便無(wú)計(jì)可施了,又不好意思敲先生的門(mén),以免擾了先生作畫(huà)的興致。

也有膽大的同學(xué)便從別處搬來(lái)凳子,人站在凳子上從門(mén)上方的搖頭窗往里看,便得以窺見(jiàn)先生作畫(huà)的神采。起初我出于對(duì)先生的敬畏不敢上前窺探,但聽(tīng)其他同學(xué)言說(shuō)先生作畫(huà)如何疾筆如風(fēng),勢(shì)如雷霆,我便再也抵擋不住誘惑,小心地爬上凳子向先生的畫(huà)室內(nèi)望去,剛好先生此刻不在,畫(huà)室的窗下擺著一幅人物小品,裝在畫(huà)框里;右邊墻上是一幅四尺的水墨,繪有老翁、松竹,筆力勁健,意境高古;左邊墻上則是四張宣紙拼接起來(lái)的大畫(huà),樹(shù)木高大,從畫(huà)的底部直通到畫(huà)的頂端,樹(shù)木枝繁葉茂,全以水墨寫(xiě)出,筆墨縱橫貫意,酣暢淋漓,前后虛實(shí)相應(yīng),層次分明,畫(huà)面飽滿。林中空白處,閑散著幾只羔羊,意態(tài)清閑,恬淡幽遠(yuǎn)。

有這樣的觀畫(huà)經(jīng)歷的同學(xué)有好幾個(gè)人,只是有一次有一個(gè)同學(xué)差點(diǎn)被先生撞見(jiàn),從那以后就再?zèng)]有人窺探先生畫(huà)畫(huà)了。我們只得當(dāng)面把先生請(qǐng)到教室,為自己的畫(huà)點(diǎn)評(píng)一二。通常我們事先把畫(huà)掛滿畫(huà)室的墻,等待先生剛好路過(guò)時(shí),便邀請(qǐng)先生前來(lái)。一天上午,先生剛上樓梯,我便上前向先生說(shuō)明意圖,心里卻異常緊張,立刻漲紅了臉,先生卻欣然應(yīng)允。來(lái)到畫(huà)室,先生見(jiàn)了畫(huà),點(diǎn)了點(diǎn)頭,復(fù)環(huán)視一圈,半天不言語(yǔ),我的心快懸到了嗓子眼了,不知先生將對(duì)我的畫(huà)作出怎樣的評(píng)價(jià),只聽(tīng)先生說(shuō):“挺勤奮的,畫(huà)的很好”。此番言語(yǔ),寥寥數(shù)字,卻字字印在心底,讓我受勵(lì)匪淺。其實(shí)我心里明白那些畫(huà)根本算不上是“很好”,先生卻總是給別人鼓勵(lì),給他人希望。自此學(xué)畫(huà)更勤,效仿先生一貫的作風(fēng),少言、敏行,花大力氣把畫(huà)畫(huà)好。

聽(tīng)別人說(shuō)先生遍覽前賢經(jīng)典,臨習(xí)萬(wàn)千,終有一悟:“要畫(huà)好中國(guó)畫(huà)必先習(xí)好書(shū)法,書(shū)畫(huà)同源。”先生逐在書(shū)法上下苦功夫,聽(tīng)說(shuō)那時(shí)先生與書(shū)法班的學(xué)生一同習(xí)書(shū),其刻苦謙遜讓我輩感慨。

每每先生授課,人氣總是很高,學(xué)生常常把畫(huà)案圍成幾圈。先生先講,然后示范,先畫(huà)一幅人物,重墨壓頂,散峰破亂。我們不知先生所畫(huà)為何,但聞先生說(shuō):“此為‘點(diǎn)如高山墜石’”然后,先生以淡墨于方才凌亂的墨跡中細(xì)致地勾畫(huà)人物五官,再輔以服飾,高仕形象頃刻現(xiàn)于紙上,但見(jiàn)先生又以迅筆畫(huà)出竹枝、竹葉,頃刻間,畫(huà)作逐成。

有一次課上,先生先以清水于宣紙上勾勒,眾人又不解先生欲畫(huà)為何,但見(jiàn)先生以大筆重墨覆其上,水墨相破,而水自現(xiàn),一個(gè)頭帶氈帽的新疆老人形象逐漸隱現(xiàn),未等墨色全干,先生早已畫(huà)好衣服、手杖,又在老人身邊畫(huà)了一只羔羊,畫(huà)乃成。時(shí)值盛夏,南京天氣悶熱異常,有人抱怨言說(shuō)“郁悶”,先生便執(zhí)筆落款:新疆歸來(lái),天氣炎熱,眾人皆“郁悶”。眾人遂一掃“郁悶”情緒,與先生一同大笑起來(lái)。

畢業(yè)展覽之際,先生為畫(huà)展題字:“得江山之助”,很見(jiàn)書(shū)法功底,又有繪畫(huà)的構(gòu)圖感,令人嘆服。此去經(jīng)年,幾次在展覽上再見(jiàn)先生畫(huà)作,必駐足欣賞,參悟其妙。也時(shí)常想起先生教誨,如在耳旁。

發(fā)明與發(fā)見(jiàn)

張友憲教授的中國(guó)畫(huà)創(chuàng)作,久已傳播學(xué)界,聲聞?dòng)蛲狻.?huà)壇耆宿、同道以及中外治藝術(shù)史之學(xué)者,目鑒作品稱他“可追一流高手”,嘉許其作品為“中國(guó)畫(huà)之正道”,皆貴其善中鋒用筆,畫(huà)境今古交融,情質(zhì)立意皆有新發(fā)復(fù)又轉(zhuǎn)覺(jué)深美。

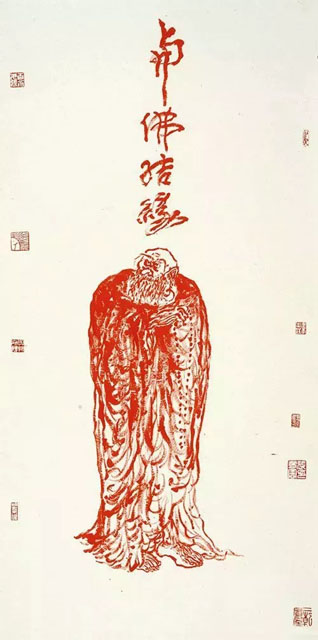

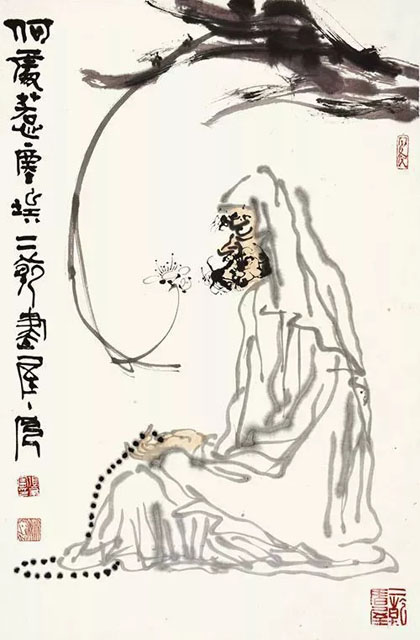

《與佛結(jié)緣》丨138×70cm

中國(guó)畫(huà)藝術(shù)之“發(fā)明”

藝術(shù)評(píng)論家李小山為張友憲“聊齋畫(huà)展”的藝術(shù)批評(píng),題為《張友憲畫(huà)展和形式的創(chuàng)造》。索其文義,張友憲早期學(xué)藝即重“發(fā)明”之觀念,表露無(wú)遺。文中敘畫(huà)家深入學(xué)習(xí)傳統(tǒng)藝術(shù)之實(shí)事,其描述與畫(huà)家自許的“成功之路上唯有勤奮者之足跡”大可相互印證:

張友憲教授之勤奮,記載頗豐,一致公認(rèn)。但論者多知其當(dāng)日為“南藝黃瓜園最勤奮者”,而不可不知的是他今日仍舊于“繪畫(huà)創(chuàng)作從不松懈”,期許以作品“發(fā)明”古人的最高境界。但如何能達(dá)到“最高境界”呢?在張友憲教授看來(lái)又是“不期然而然”,不必膠柱鼓瑟,過(guò)于介懷。

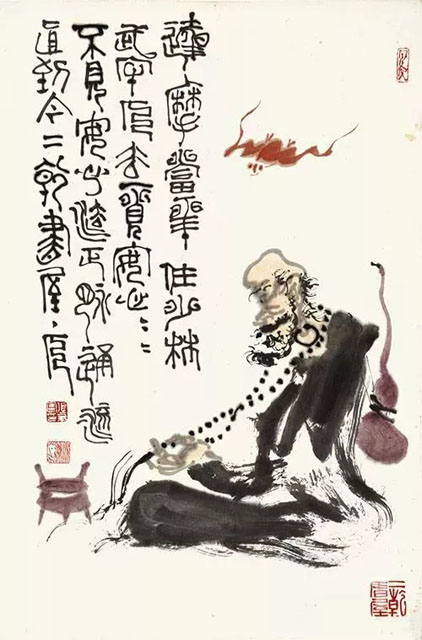

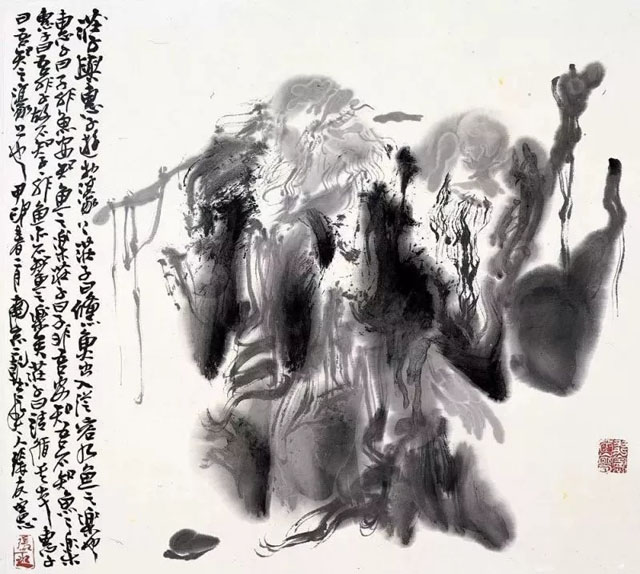

《達(dá)摩住少林》丨70×46cm

張友憲教授將藝術(shù)形式視為藝術(shù)“沖動(dòng)的載體”,其藝術(shù)觀念是對(duì)中國(guó)畫(huà)超越視覺(jué)層面特質(zhì)的細(xì)察深思,即中國(guó)畫(huà)藝術(shù)的作為特殊繪畫(huà)的內(nèi)在規(guī)定性,“中國(guó)畫(huà)之所以成為中國(guó)畫(huà),高妙之處全在她的超視學(xué)方面”,如果畫(huà)家將認(rèn)識(shí)停留在視覺(jué)的效果制作上,以“有形”為“大象”,則代表“中國(guó)畫(huà)”或者可以更名為其他畫(huà)種了。

《何處惹塵埃》丨70×46cm

這個(gè)認(rèn)知表明,張友憲對(duì)中國(guó)畫(huà)“用筆”的藝術(shù)學(xué)本體意涵深有領(lǐng)悟:“中國(guó)畫(huà)重視筆墨,更重視筆墨所以能成立的‘寫(xiě)’。從學(xué)術(shù)層面上看,這是中國(guó)畫(huà)的一個(gè)基本規(guī)定。‘寫(xiě)’本源于‘中國(guó)繪畫(huà)藝術(shù)的靈魂’……以書(shū)入畫(huà),大書(shū)家同時(shí)也是大畫(huà)家的景觀唯中國(guó)見(jiàn)。”

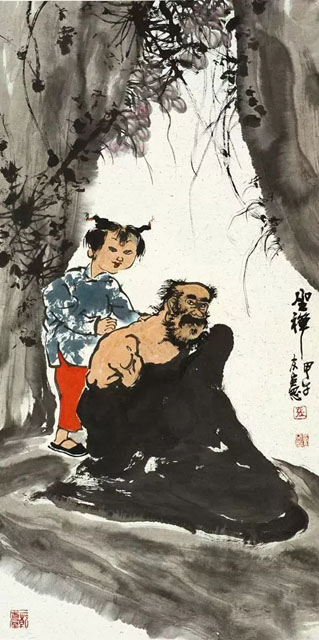

《坐禪》丨138×70cm

福開(kāi)森先生說(shuō):“一個(gè)富于藝術(shù)氣質(zhì)的民族,闡釋自己的藝術(shù)并定下自己的價(jià)值標(biāo)準(zhǔn),是其固有的權(quán)利。”這當(dāng)然也是古今同懷。對(duì)中國(guó)畫(huà)藝術(shù)的多年實(shí)踐與領(lǐng)悟,于是張友憲在傳統(tǒng)藝術(shù)的文化價(jià)值上獲得一個(gè)核心的觀察點(diǎn),他在《拾憶大羽老》一文中“發(fā)明”:

“審美觀的悄然改變不以個(gè)人的意志為轉(zhuǎn)移,選擇不同的描繪對(duì)象亦與之有關(guān)。但我知道藝術(shù)上確有一樣永遠(yuǎn)不能改動(dòng)的東西,那便是藝術(shù)的基本力量。堅(jiān)持并強(qiáng)調(diào)中國(guó)畫(huà)用筆的精神性,是我對(duì)大羽老最好的理解。”

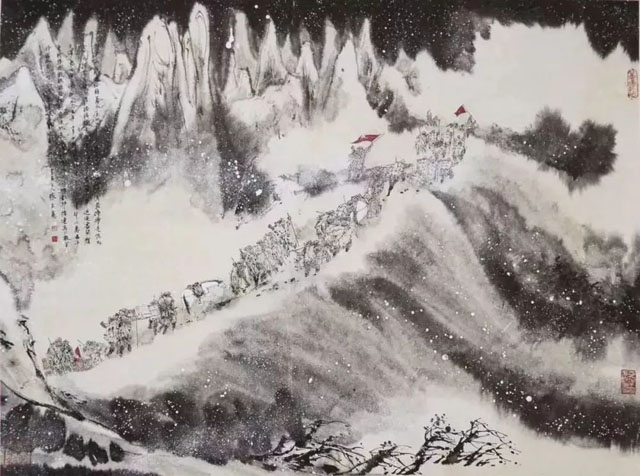

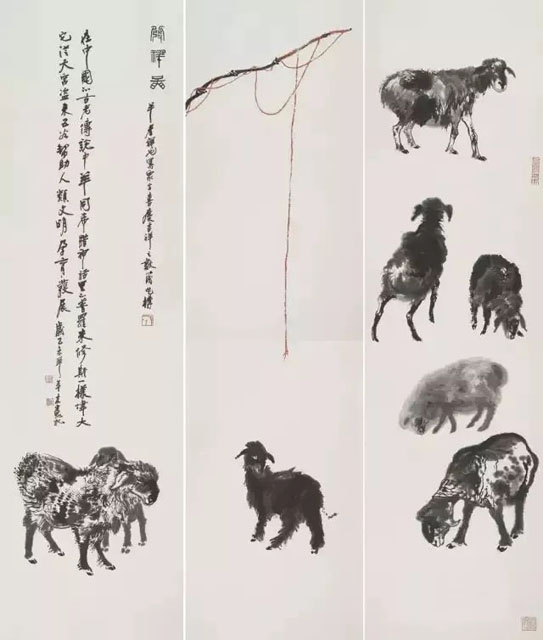

《發(fā)祥圖》丨361x100cm

中國(guó)畫(huà)藝術(shù)之“發(fā)見(jiàn)”

張友憲教授以“發(fā)明”傳統(tǒng)為“發(fā)見(jiàn)”創(chuàng)新之學(xué)術(shù)取徑,其“發(fā)明”前人藝術(shù)之底蘊(yùn),諸文已有定評(píng)。故別擬“發(fā)見(jiàn)”一章,條析其因襲傳統(tǒng)之外,別開(kāi)寫(xiě)生立象一徑,于前人已經(jīng)取得的成績(jī)基礎(chǔ)上,有所新發(fā)。

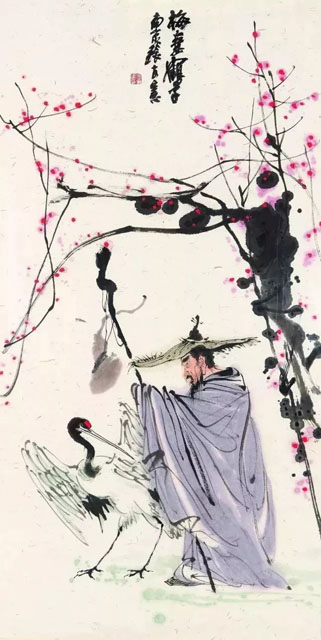

《梅妻鶴子》丨135×70cm

藝術(shù)史學(xué)家劉偉冬還表達(dá)了張友憲為“傳統(tǒng)派中最頑固之列”的感想,同時(shí)也充分理解了畫(huà)家的懷抱——“發(fā)明”古人所達(dá)到的“最高境界”。于是,劉偉冬教授也不無(wú)感慨地說(shuō):

“如今,創(chuàng)新的沖擊已為人們所習(xí)慣,傳統(tǒng)藝術(shù)也受到多方位的挑戰(zhàn),在這個(gè)時(shí)候,潛心于傳統(tǒng)藝術(shù)的研究倒是需要幾分勇氣了。友憲則決心在這塊別人看來(lái)已是窮山惡水的天地里面壁十年,以真誠(chéng)、耐心和自己獨(dú)有的悟性去把握傳統(tǒng)藝術(shù)要津,并尋求其向現(xiàn)代轉(zhuǎn)換的機(jī)緣。這種十年磨一劍的精神,在當(dāng)代畫(huà)界日益趨向浮躁和急功近利的年輕一代身上已是不多見(jiàn)了。應(yīng)該指出的是,友憲虔誠(chéng)地潛入傳統(tǒng)并不是他的最終目的,而是一種必要的精神和物質(zhì)的準(zhǔn)備。他真正希望的是能夠卓然走出傳統(tǒng),與他所景仰的古今大師對(duì)話。

《情意如流水》丨67×65cm

可知,“發(fā)明”之后期望能夠有所“發(fā)見(jiàn)”,“卓然走出傳統(tǒng)”,亦是人同此懷。確實(shí),在中國(guó)畫(huà)的藝術(shù)文化里,長(zhǎng)期存在著一個(gè)同題創(chuàng)作的現(xiàn)象,許多畫(huà)作處理相同的主題,略同的構(gòu)圖,甚至表達(dá)同一感想。這其實(shí)也是西方藝術(shù)史習(xí)見(jiàn)的現(xiàn)象,例如處理神話、宗教的故事母題,但由于中國(guó)畫(huà)家的筆法始終流露出強(qiáng)烈個(gè)性,因而,真正的藝術(shù)風(fēng)格,還是體現(xiàn)在東西方藝術(shù)各自規(guī)定的藝術(shù)本體價(jià)值中,對(duì)中國(guó)畫(huà)而言,即是筆墨的文化精粹。對(duì)張友憲而言,潛心、揭示和涵養(yǎng)“用筆”的技術(shù)是“精神和物質(zhì)的準(zhǔn)備”。

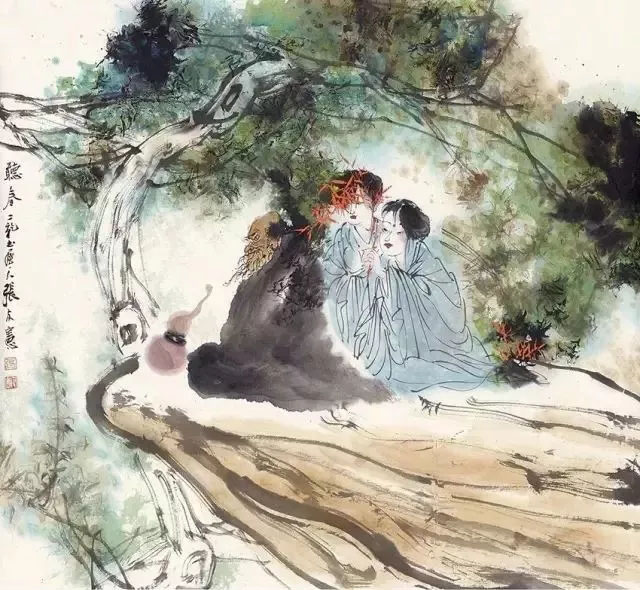

《聽(tīng)春》丨69×74cm

后來(lái)張友憲又在《拾憶大羽老》一文中表達(dá):“遵循‘繼承發(fā)展’規(guī)律,在繼承中謀求藝道自我,在自我之藝道努力中發(fā)展傳統(tǒng)。聚集藝道之個(gè)體勞動(dòng)智慧,匯成傳承中之藝道創(chuàng)新,是創(chuàng)所能發(fā)展之新也,或東坡先生‘厚積薄發(fā)’之又一解釋?”

作品欣賞

在年青的中國(guó)畫(huà)家隊(duì)列中,張友憲以其作品特有的風(fēng)范脫穎而出,受到人們的贊譽(yù)。

《芭蕉因我枯也榮》

畫(huà)家在對(duì)藝術(shù)的領(lǐng)略、筆墨的駕馭、人生的體悟、情感的冶煉中,常常體現(xiàn)出一己獨(dú)到的心智。

《知魚(yú)之樂(lè)》

在他的人物、花鳥(niǎo)以及偶而為之的山水畫(huà)作品中,一草一木、一線一劃,用筆含蓄沉穩(wěn),勁健多變、內(nèi)力彌布。

墨干濕相濟(jì),濃淡相宜、韻味十足,似為年長(zhǎng)老手所為。

《新春桃枝》

如《新春桃枝》,凝練而又生動(dòng)多姿的枝干,多以焦墨、濃墨推出,簡(jiǎn)約的畫(huà)面,因筆力錚錚、點(diǎn)線交錯(cuò)有致而頓被激活,取得了以少勝多的豐富效果。

《雪里芭蕉》

另一幅《雪里芭蕉》,負(fù)雪昂首而又傲然顧盼的片片蕉葉,在濃墨揮灑、隨意點(diǎn)簇中神采煥然。

其嚴(yán)謹(jǐn)、認(rèn)真全顯影于似不經(jīng)意的馳筆騁墨中,合于天趣、賞之味永。

《耳熟松風(fēng)萬(wàn)古音》

畫(huà)家對(duì)于藝術(shù),堪稱為一往情深、身心投入的“拼命三郎”。無(wú)論是炎夏或是酷暑,年復(fù)一年,湍毫吮墨、耕耘不輟。

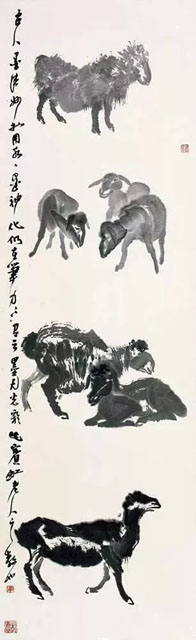

《七羊圖》

他在寫(xiě)生創(chuàng)作散記中說(shuō):“筆飽墨濃直入生宣乃心中最覺(jué)酣暢之時(shí)”,唯其如此,他的作品,才可能充溢著生命的律動(dòng),才可能“立身畫(huà)外,存心畫(huà)中,潑墨揮毫,皆成天趣”,才可能體驗(yàn)著“天人合一”的真諦和難以言傳的國(guó)畫(huà)奧妙。

《殘蕉寫(xiě)生》

“芭蕉系列”當(dāng)屬友憲的一組佳作。作者之于芭蕉,曾反復(fù)揣摩,進(jìn)行過(guò)多方位、多角度、多時(shí)空、多技巧的表現(xiàn)嘗試,作品累累,從而形成了他在國(guó)畫(huà)題材選擇上的一大特色。當(dāng)然,其它佳作也不在少數(shù)。

《濃墨芭蕉》

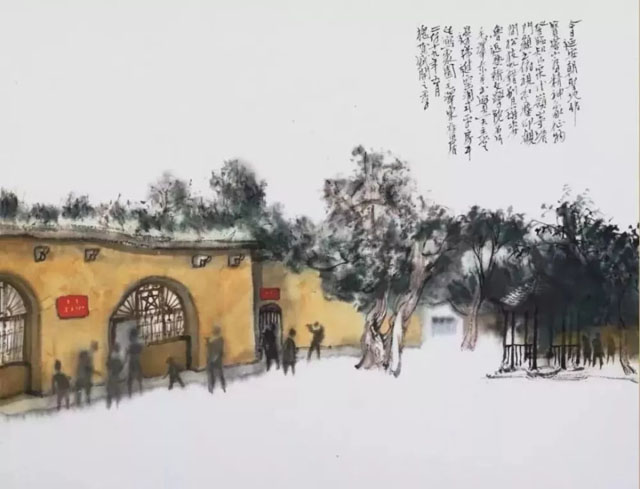

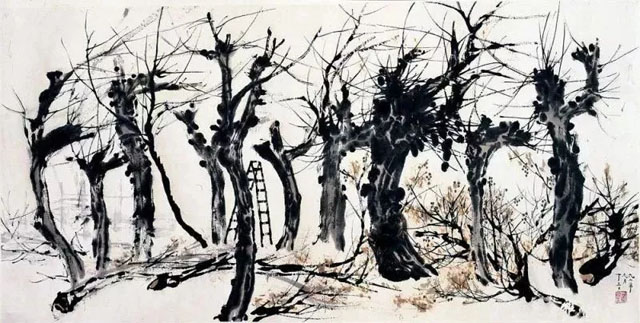

黃瓜園內(nèi)(南藝校址),有限的芭蕉,躍入畫(huà)家筆下而蒸騰出無(wú)限的情意。

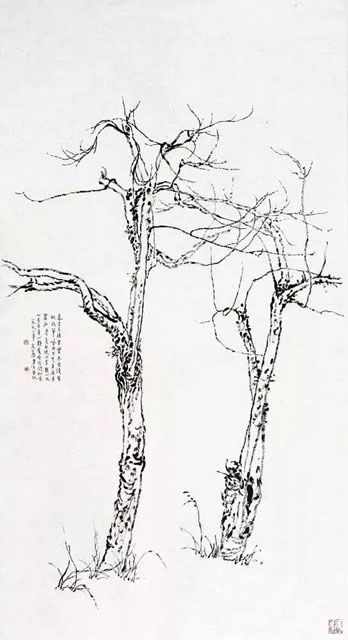

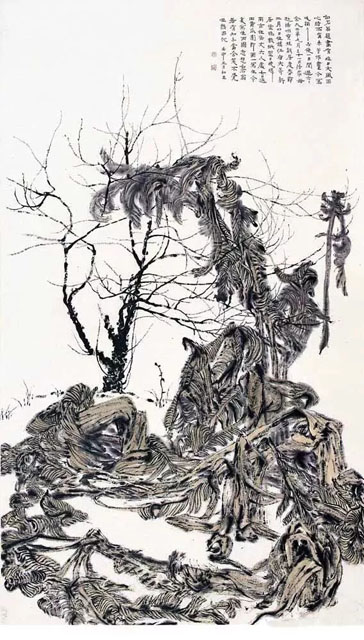

《黃瓜園之砍發(fā)》

老筆紛披的《黃瓜園之砍發(fā)》,系取材于現(xiàn)代生活中常見(jiàn)的伐樹(shù)之舉。

被伐者雖已斷胳缺肢,而競(jìng)生的欲望并未稍減,并列主干的姿態(tài)無(wú)不迸發(fā)出掙扎中的強(qiáng)勁感,作者移情于木,使畫(huà)面上分明回響著生命的呼喚。

《太古幽情》

試問(wèn)作者在國(guó)畫(huà)技巧及創(chuàng)作的刻意磨練中,最終將定位在那里?

“書(shū)卷氣,脂粉氣,否也!生命而已”,這是作者實(shí)踐中所作出的擲地有聲的答案。

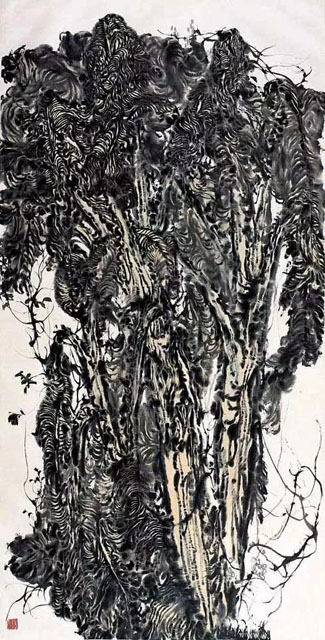

《夏之葳蕤》

他作品揖別了程式、模式、力求“法自我立”,韻味在清奇中見(jiàn)雄渾。

《古琴曲意?鳳求凰》

他在國(guó)畫(huà)寫(xiě)生、創(chuàng)作中,時(shí)時(shí)警惕及此,希冀獨(dú)特藝術(shù)生命力的張揚(yáng)。

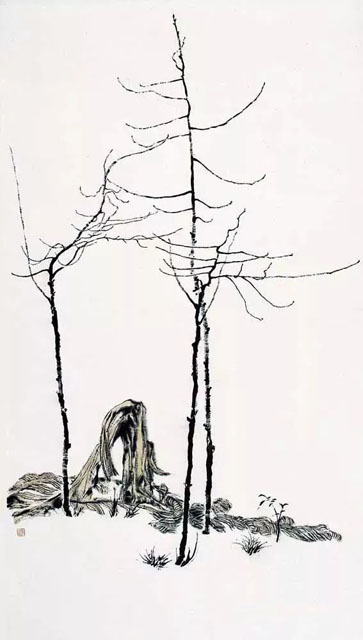

《復(fù)蘇》

兼收博采,自成一體,依然是很多有成畫(huà)家的事藝之道。

皖公網(wǎng)安備 34010402700602號(hào)

皖公網(wǎng)安備 34010402700602號(hào)