近日,藝術(shù)家谷文達(dá)的回顧展《藝術(shù)》在武漢合美術(shù)館開(kāi)幕。此次展覽梳理了谷文達(dá)近四十年來(lái)在中美以及世界各地進(jìn)行的藝術(shù)探索與實(shí)踐。

初見(jiàn)谷文達(dá),這位已過(guò)耳順之年的大先生,精神矍鑠卻又帶著藝術(shù)家在開(kāi)幕前特有的焦慮,在展廳里不停輾轉(zhuǎn),檢查作品的布置與狀態(tài)。看背影,仍是那個(gè)志向宏大的年輕人,要將中國(guó)的水墨畫(huà)重新定義,要將世界大同在作品中實(shí)現(xiàn)。

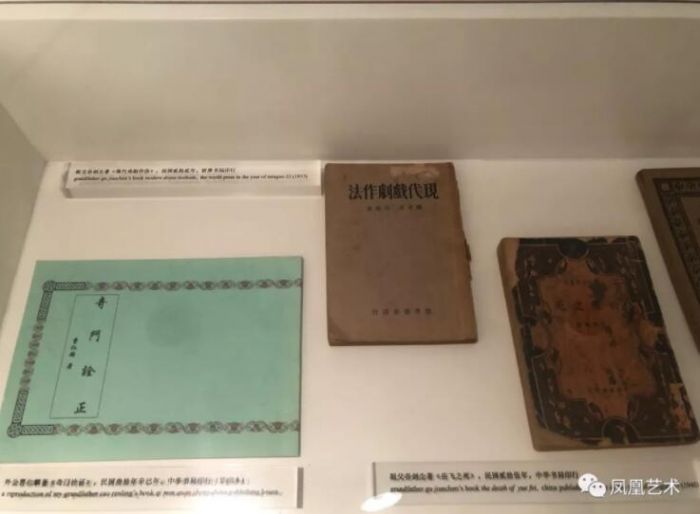

展覽現(xiàn)場(chǎng)

家庭與社會(huì)

展覽現(xiàn)場(chǎng)

彼時(shí),這個(gè)相貌不凡的年輕人,是歷經(jīng)風(fēng)波的家族里唯一一個(gè)出生在上海的成員。血統(tǒng)的復(fù)雜與嬰兒時(shí)期的敏感,都成了他日后創(chuàng)作的助力。畢竟,過(guò)敏是放大了感覺(jué)系統(tǒng)的反應(yīng),或許有益于藝術(shù)的靈性。

展覽現(xiàn)場(chǎng)

對(duì)谷文達(dá)而言,這也許是為后來(lái)的系列作品埋下的伏筆。一切都是必然,一切都在基因里寫(xiě)好了。

展覽現(xiàn)場(chǎng)

生性敏感多思,面對(duì)社會(huì)風(fēng)潮的席卷而來(lái),在一窩蜂加入各式群體的同伴間,難得清醒地保持著中立的態(tài)度。于是無(wú)怪念書(shū)的時(shí)候,寫(xiě)了導(dǎo)師看不懂的文章。面對(duì)“85新潮”這個(gè)中國(guó)當(dāng)代的文藝復(fù)興,拎得清的上海人一針見(jiàn)血地指出了它基于改革開(kāi)放的大時(shí)代背景,于是對(duì)于“開(kāi)了窗就有新鮮空氣,但也難免飛進(jìn)蒼蠅”這樣的局面,保持了接受西方現(xiàn)代派挑戰(zhàn),卻也保留質(zhì)疑的姿態(tài)。

展覽現(xiàn)場(chǎng)

身為中國(guó)畫(huà)系的畢業(yè)生,如何在新時(shí)代把握和定義當(dāng)代水墨,是這個(gè)眼神清澈的年輕藝術(shù)家所思考的問(wèn)題。答案也很快出現(xiàn),結(jié)合了大字報(bào)和傳統(tǒng)文人畫(huà)形成的政治波普,用印刷體的字來(lái)表現(xiàn)書(shū)法,這些在當(dāng)時(shí)顯得非常突兀獵奇的水墨實(shí)驗(yàn),讓谷文達(dá)成為耀眼的明星,也使得他當(dāng)時(shí)所在的浙江美術(shù)學(xué)院中國(guó)畫(huà)系,成為了中國(guó)畫(huà)進(jìn)行翻天覆地改革的震源。

展覽現(xiàn)場(chǎng)

語(yǔ)言與翻譯

很多藝術(shù)家,都是努力尋找屬于自己的藝術(shù)語(yǔ)言,然后等待被歷史所選擇、所銘記;但有些人,大概因?yàn)殚_(kāi)悟得早,于是從一開(kāi)始,就在創(chuàng)作的結(jié)構(gòu)和表現(xiàn)方式有所考量,選定屬于自己的表達(dá),目標(biāo)明確:成為經(jīng)典,被保留下來(lái)。谷文達(dá)就屬于此列。

展覽現(xiàn)場(chǎng)

如何能讓西方人了解中國(guó)文化呢?這難不倒谷文達(dá)。中國(guó)古代有漢字和伊斯蘭文字結(jié)合的記錄 ——這些,如今我們可以在福建泉州的海外交通史博物館得以一見(jiàn) ——而藝術(shù)家谷文達(dá),則選擇使用簡(jiǎn)體中文與英文的綜合、融合和混搭,將一個(gè)字變成一個(gè)詞,設(shè)計(jì)于紐約,制作于西安碑林,我國(guó)最大的最早的古代書(shū)法藝術(shù)和文獻(xiàn)典籍以及石刻藏品寶庫(kù)。

這位一直保持獨(dú)立思考的藝術(shù)家,在革新當(dāng)代書(shū)法與水墨的過(guò)程中,愈發(fā)清楚地意識(shí)到,原創(chuàng)和延續(xù)性的二元統(tǒng)一:

“越是時(shí)間寬泛,事物就越有延續(xù)性;孤立地看一件事,才是所謂原創(chuàng)。”

在石頭上刻字,也不是什么稀罕舉動(dòng),但谷文達(dá)創(chuàng)作的《天象》,從原料本身的選擇,就極其注重文脈的傳承,特點(diǎn)選取山東曲阜附近、孔子故鄉(xiāng)的古石,結(jié)合自創(chuàng)的“簡(jiǎn)詞典”,運(yùn)用裹刻的手法,表達(dá)了可以說(shuō)是真正具有中國(guó)的特色當(dāng)代藝術(shù)抽象性的作品。

生物時(shí)代之謎

展覽現(xiàn)場(chǎng)

基因這東西,如同胎記,清楚明白地寫(xiě)在臉上,印在心里,流在血管中。千禧年的到來(lái),大家都在討論新世紀(jì)是新國(guó)際主義的年代,是生命科學(xué)、遺傳學(xué)與基因?qū)W蓬勃發(fā)展的時(shí)段。谷文達(dá)對(duì)此,也有自己的看法:所謂基因,并不該狹義地指代臉譜化的傳統(tǒng),而應(yīng)該是某種精神。在面對(duì)外界時(shí),如同當(dāng)初在八十年代一樣,保持接受和質(zhì)疑的雙向維度。

藝術(shù)家的性格決定他選擇的東西,他將來(lái)會(huì)變成什么;選擇的東西會(huì)給你回饋,但不可能改變你的性格。——谷文達(dá)

藝術(shù)家谷文達(dá)接受“鳳凰藝術(shù)”專(zhuān)訪(fǎng)

他選擇了什么呢?生長(zhǎng)于中國(guó),游歷于世界的他選擇,在作品中實(shí)現(xiàn)在任何政治體制內(nèi)無(wú)法實(shí)現(xiàn)的理想:世界大同,全球化參與,把人搬進(jìn)作品 ——《聯(lián)合國(guó)》系列應(yīng)運(yùn)而生。

展覽現(xiàn)場(chǎng)

這項(xiàng)至今有五百萬(wàn)人次參與的國(guó)際藝術(shù)項(xiàng)目和后來(lái)的《生之謎》一樣,在生物科學(xué)方興未艾的二十一世紀(jì)初,以人類(lèi)基因的具體符號(hào):頭發(fā)、胎盤(pán)、精液,對(duì)個(gè)人身份、群體身份以及文化符號(hào)進(jìn)行不同程度和維度的翻譯。當(dāng)然,在作品實(shí)現(xiàn)的過(guò)程中,藝術(shù)家也體會(huì)了世界各地的政治沖擊與文化沖擊,所幸,作品本身激發(fā)了公眾對(duì)于藝術(shù)的感受力與參與性,也使藝術(shù)家得到了提升的助力。

大眾當(dāng)代藝術(shù)日

展覽現(xiàn)場(chǎng)

時(shí)代賦予谷文達(dá)的兩段人生,造就了他二元統(tǒng)一的生活和創(chuàng)作理念。所謂“全主義藝術(shù)”,就是在對(duì)內(nèi)自省,以及對(duì)外觀(guān)察的過(guò)程中得來(lái)的藝術(shù)哲學(xué)。細(xì)數(shù)過(guò)古代由教廷支持的宗教藝術(shù)、皇室支持的宮廷藝術(shù)、工業(yè)時(shí)代政府支持的機(jī)構(gòu)藝術(shù),谷文達(dá)指出,在后工業(yè)時(shí)代,企業(yè)才是支持藝術(shù)的中流砥柱;且作品的創(chuàng)作,于藝術(shù)家是告一段落,但只有結(jié)合展館、觀(guān)眾、評(píng)論、市場(chǎng)、藏家等各環(huán)節(jié)合作的社會(huì)實(shí)踐與公眾展示,才算是完整。可以說(shuō),谷文達(dá)是最早意識(shí)到并明確指出企業(yè)之于當(dāng)代藝術(shù)重要性的藝術(shù)家之一。

展覽現(xiàn)場(chǎng)

于是我們?cè)倏?014年在佛山進(jìn)行的《基因與蛻變》、2016年在上海進(jìn)行的《天堂紅燈》或者同年在深圳舉辦的《青山綠水的故事》等大型公眾參與的行為藝術(shù)創(chuàng)作,是否可以感受到藝術(shù)借助企業(yè)的能量,對(duì)于社會(huì)和公眾介入的可能性呢?

展覽現(xiàn)場(chǎng)

至于水墨演繹,與優(yōu)質(zhì)茶廠(chǎng)和墨廠(chǎng)合作,用4000斤綠茶葉制作的30000張紙,以及用中國(guó)人發(fā)為原料制作的墨錠,谷文達(dá)無(wú)疑將“當(dāng)代水墨”的發(fā)展與重新定義達(dá)到了結(jié)構(gòu)的極致。試想用這些產(chǎn)品書(shū)寫(xiě)繪畫(huà)的用戶(hù),哪個(gè)會(huì)不似重金買(mǎi)紙的米芾,下筆之前,前思后想,今世來(lái)生,中國(guó)人的基因與文化,說(shuō)大也可小,說(shuō)深也可淺,也許就在落筆的一剎那定格。

皖公網(wǎng)安備 34010402700602號(hào)

皖公網(wǎng)安備 34010402700602號(hào)