置換的緯度:解危和他的作品

—— 顧紅朝

它與自身相等,也知曉自己的限度-----茲比格涅夫,赫伯特《卵石》

很多時候,我們在關注一件事情的過程中往往忽視了事物本來的走向,因為多數情況下我們會被自我慣性的情感或思維模式干擾,牽絆甚至毀滅,所以客觀的看一個人和他的作品從來就是困難重重并充滿挑戰。記得有人說過,紐約資深畫家漢斯·霍夫曼常常要求進入他畫室的學生們在白畫布上點個黑色塊,然后去觀察這塊黑是如何放到白底上面的,這對于我,一個被藝術家解危帶到他作品前面的人,我其實就是那個需要仔細的去觀察無數塊白布上黑點的人,我的直覺告訴我應該以一種探險的角度來接近他并試圖解讀他的一系列作品。

其實對于繪畫或藝術的分類或者是給予它社會意義上的歸屬一直不是我最大的興趣,特別在架上繪畫的領域里,我常常想象一個藝術家在面對一幅新畫布時的情形,我甚至希望能通過哪怕微細的線索來窺探到他的焦慮甚至絕望,因為那在我看來一個真實的藝術家需要剝離掉那些虛幻的外衣,使公眾能更清晰的接近他的藝術,所以在此基礎上來談論解危的繪畫是我想要的一個角度。

認識解危十幾年了,因為熟識,所以我在看他的作品時必然要與他的人發生關聯。解危早年畢業于魯迅美術學院,科班出身,追循多數藝術家的歷程我們會發現他們在學院期間已經完成了基本功的錘煉和藝術觀的基本構架,以此為起點,他們開始他們的藝術生涯。而在這樣的一群人中,解危又是一個格外勤奮的人。曾經有一段時間我知道他在凌晨四五點鐘就已經開始創作,而幾個小時之后又準時的出現在他的辦公室里開始一天的忙碌。正是這樣的堅持,才使我們不斷看到他的新作品問世,并且多數令人耳目一新。可以說他在風格轉換和作品的定位上都屬于比較明確的人,他的才情加上勤奮也與他的作品構成了屬于他個人的藝術史。

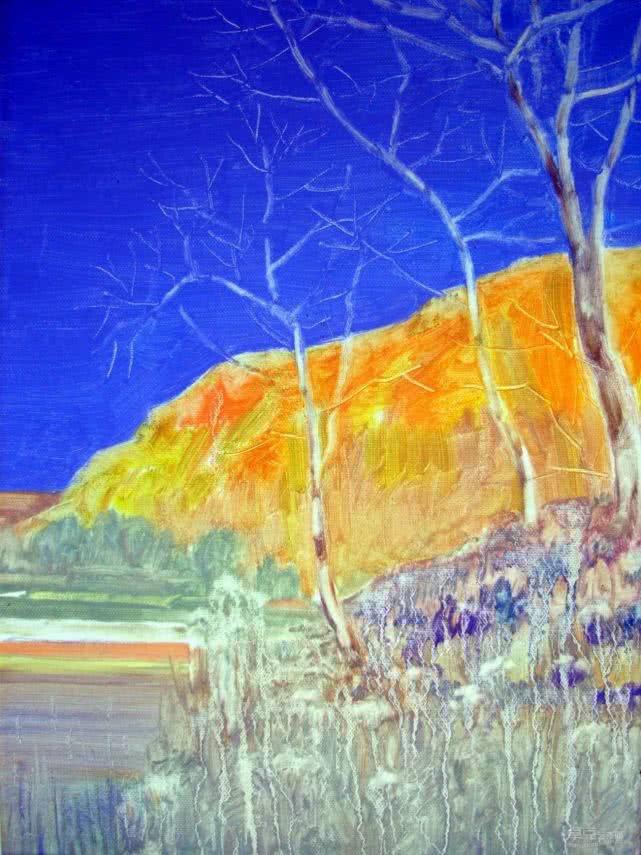

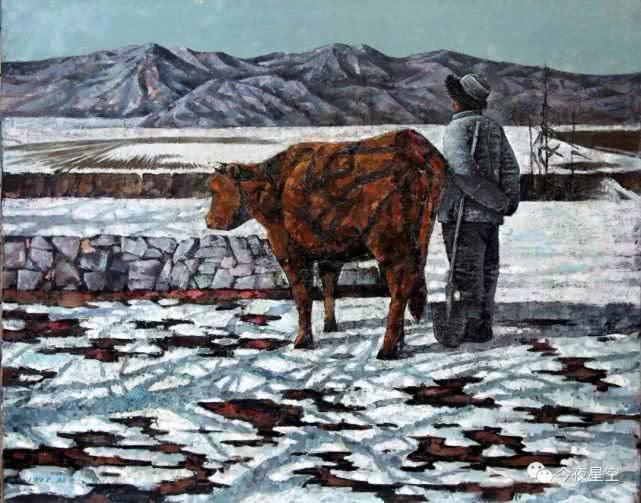

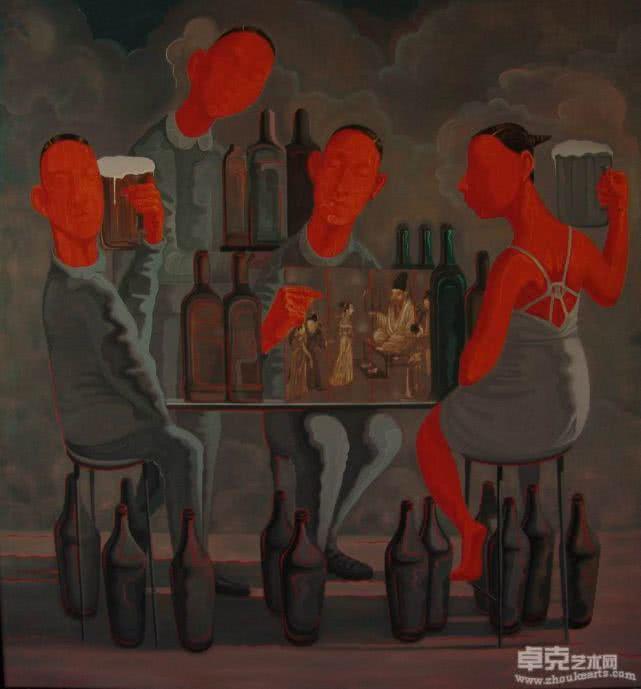

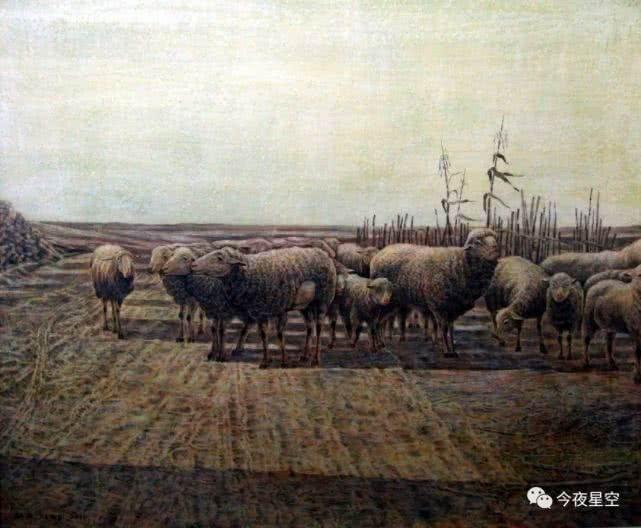

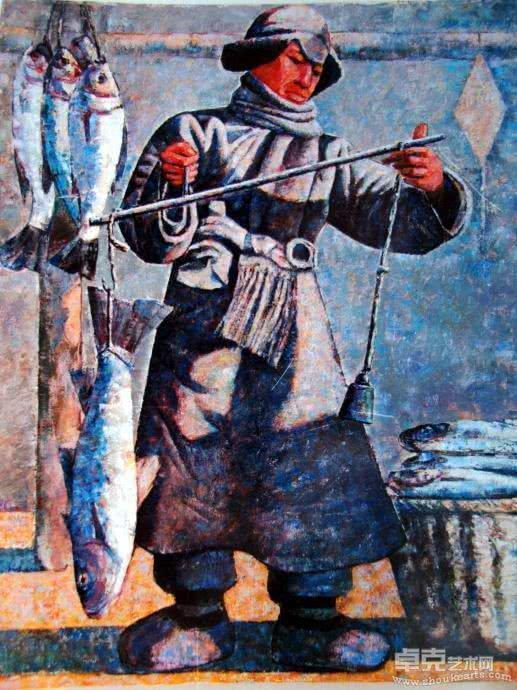

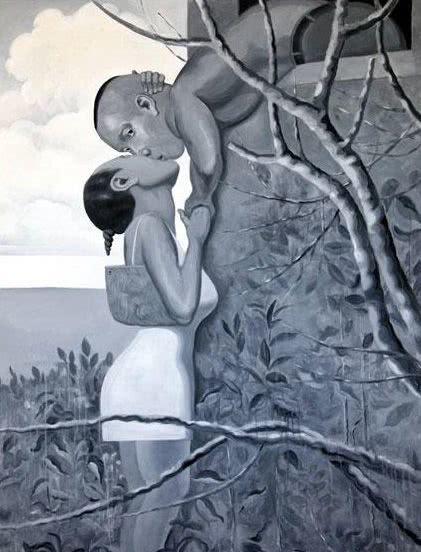

解危早期的如《陽關三疊》《山之陽》《五代芳華》《無盡的欲望》等作品在我看來都可以歸屬到抒情的范疇,盡管《無盡的欲望》系列植入了一些觀念或流行的元素,但與他近期的《飛得過文明,飛不過山水》系列相比,它們還無法在心象的捕捉上有較大的突破,而后者已經為藝術家多種的情感與記憶找到歸屬并完成了它們在畫面上表達的升華。事實上,對于解危之前的繪畫,無論是田園牧歌似的抒情還是對當代都市人縱情浮華的描述都遵從了藝術家青年時代對自然狀物的注視后內心所起的波瀾,在所有的波瀾里,無疑有一部分是屬于浪漫主義的,從那些對一切美好事物的期待與憧憬中,藝術家藏身其中,袒露著那種對個體的人真實而鮮活的真誠。而后的都市系列恰恰是田園系列的一種延續,彌漫在畫面中情緒從悵惘到迷亂再到絕望完成了它自身地過渡。而從另外一個角度我一直覺得都市系列是藝術家的一個冒險,從情感表達到理性觀念的演進其實很容易湮沒一個藝術家的才華,因為當我們站在哲學抑或社會學的角度觀望這個聲色犬馬的世界后我們必然會產生無數的感傷和困惑,而如果以繪畫為載體來表達這樣大的命題幾乎沒有什么多余的路,更何況以解危的個人經歷,這樣的生活對于他是缺席的,好在解危能理性的彌補這種缺陷,首先他主動的抽離掉畫面的顏色迫使情感逐漸降溫直至處于一種冰冷的狀態,這猶如一個作家近乎殘酷的過濾掉對作品中人物和事件所產生的悲憫或同情,然后以冷敘述的方式伺機攪動觀者的痛感神經。

其次他著力改變了畫面中人物的處理方式,他在嘗試一種與他畫面場景更貼切的表現手法。而在具象繪畫里,人物的表情和姿勢從來都會影響觀者的情緒,我們很難保證每一個細節都能向站在作品前的人傳達準確的信息,在這一點上畫家面對的責難無法避免,似乎只有一小部分人才能不先入為主的欣賞一幅作品,而多數的觀眾,如栗憲庭先生所言他們如果沒有受過西方二十世紀現代藝術的教育,他的藝術知識乃至審美經驗,大致來自五四以來的寫實主義藝術觀念,所以,“畫的是什么”,成為藝術的基本認知框架。把“畫的是什么”、“栩栩如生”當作衡量藝術的標準。基于如此的現實解危依然有勇氣放棄他之前已經歸納成型的對人物的處理特征,即以學院中的寫實為起點,對人物的的特征稍作夸張與變化的畫法,那種類似巴爾蒂斯似的靜止的,凝固的帶有中世紀宗教繪畫里的那種崇高感,取而代之的如羅杰-弗萊所言的對這種體制中的權力反叛后脫離“正確”堅持".畫錯”的隨意和放松,藝術家似乎已經具有要從可重復的、精益求精的學院主義中脫離出來的決絕,從而催生了作品中表現那些扭曲的身體掩映在草叢和桃林里的鮮活筆法。這些畫面里的片段與我們這個時代的鏡像是相吻合的,它們確實是在泥沙俱下的時空變遷中分解出的無數讓人無助甚至疼痛的碎片,解危適時的把它們安插在自己的畫面里,讓它們彼此映襯。解危在有意和無意之間,如同隔著一層青色的玻璃或藏在一塊幕布后面的一個旁觀者攝取了那些灰暗的時代幻影,然后用他作品里大量荒謬的場景加重了我們對于生存的疏離感。

參照解危早期的作品我們可以看到,在很長的一段時間中藝術家持續著某種固定的樣式創作并沉溺其中,這也是很多人倍感困窘但很難沖破的一道迷墻。我不排除藝術家在每個階段都能感受到一部分某種圖示帶給他的欣喜和愉悅,然后持續的挖掘出作品的多重深度,但我更愿意去搜尋藝術家在每個創作階段完成后的自覺轉向,即藝術家所感受或可能已感受到的對新事物的關注,它們才是藝術家在空乏和疲倦時能在黑暗引領他們的微火,所以達·芬奇的《論繪畫》當中,他勸告那些有抱負的畫家,通過觀察受潮而斑駁的墻壁、不規則的石頭來“激發出發明的的精神”,這話放到解危的身上,我們會轉換成對他也能貼近自己內心的墻壁與石頭,然后推陳出新的期望。

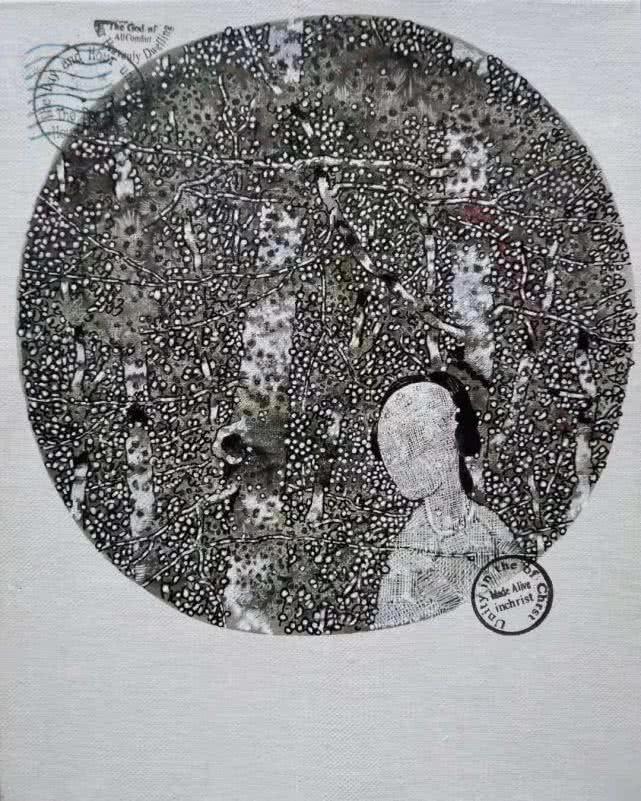

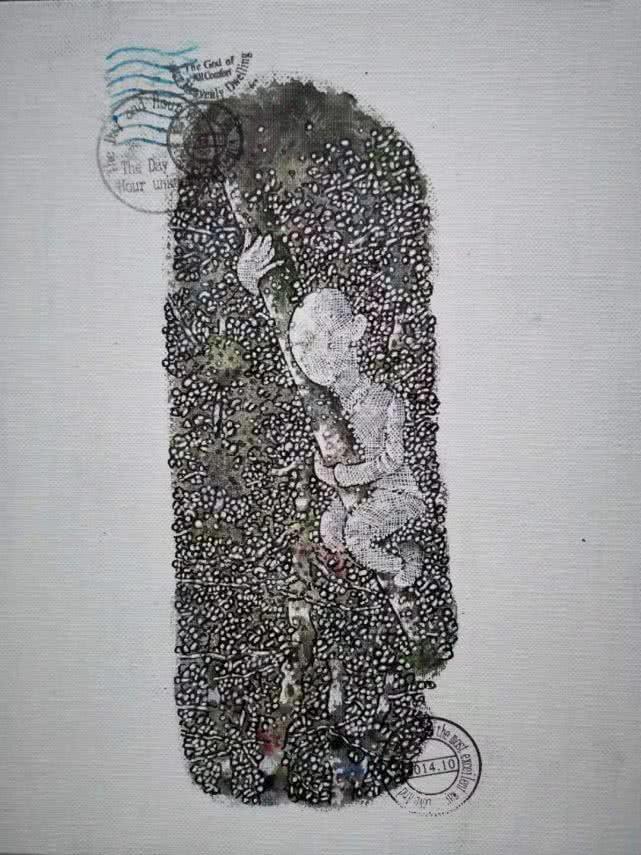

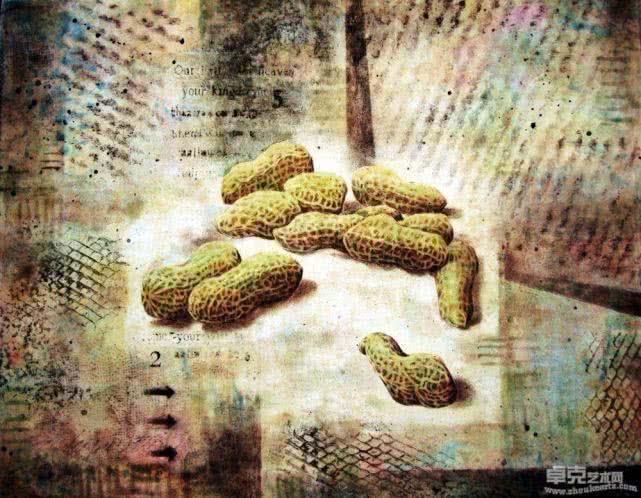

令人欣喜的是,在近幾年的創作中,解危發展出一種迥然不同于之前特征,以明信片為基本特征,加以糅合中國傳統山水樣式的綜合材料的新作品,他給這批作品命名為《飛得過文明,飛不過山水》,這也是我個人喜歡的一個系列,并且這批作品從誕生到一點點的向縱深里完善,我也逐漸對他們有了一個完整的判斷。在我看來,明信片系列對于藝術家是一個意外中的必然,因為多數油畫家的關照體系基本以西方美術史為側重,而解危在西方的體系之外循著東方的傳統對自身真實的心象做了一個有趣的置換和整合,同時他也適時的找到了自己的維度。而從參照點上說,這也符合藝術家成長的背景,如果把時間推回到以信件為通訊模式的從前,明信片必然屬于與外部相連的象征物,它的歷史性和對當事人記憶的觸點來說都具有豐富的內涵,特別是物資匱乏的時代,通訊的緩慢導致以信件或明信片為載體的文字信息反而滋養人類純凈的情感,所以,以明信片為導線并牽連出無數人回憶與紀念的相關元素進入藝術家的視野也就順理成章。

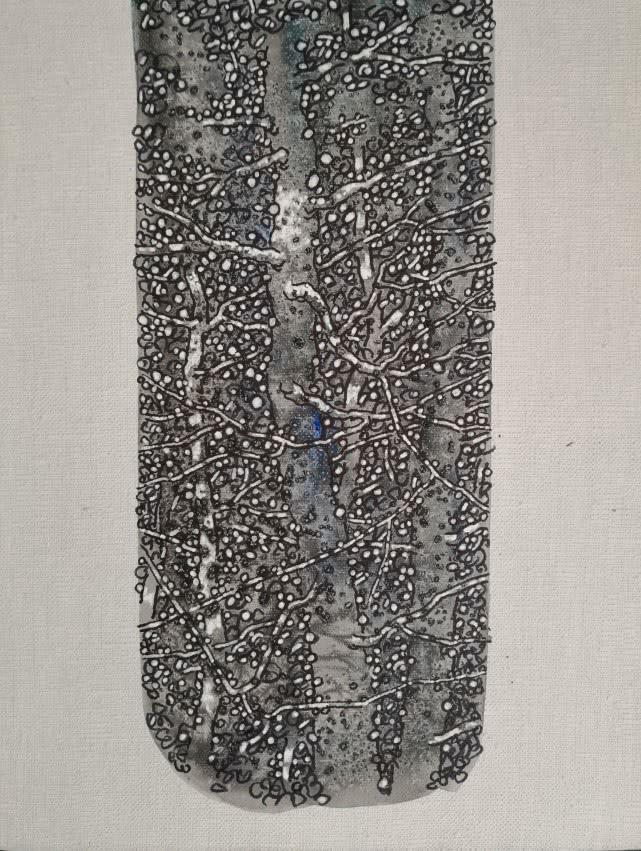

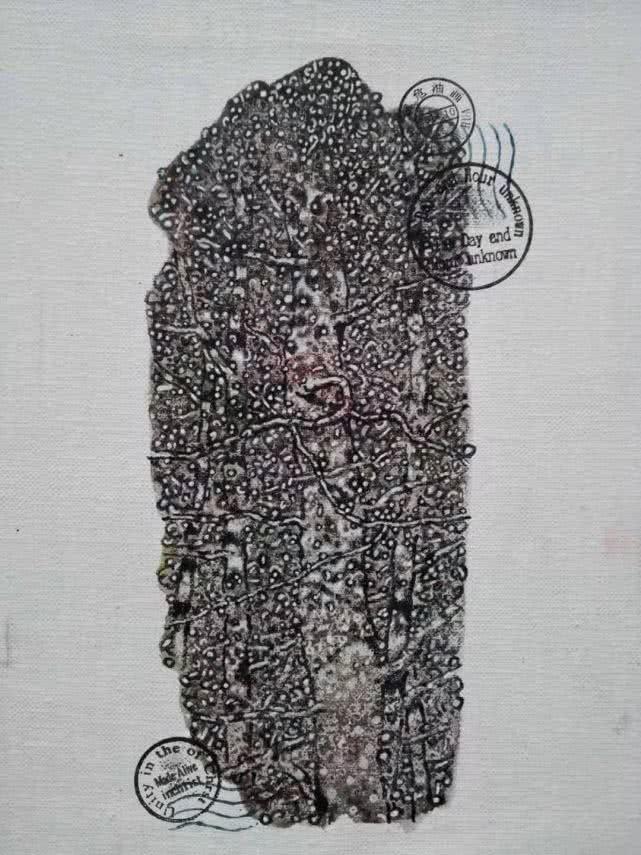

而背景上的山水畫則又是一種巧妙但冒險的選擇,在很多人的印象中,東方藝術的精髓就蘊藏在那一片古舊的山石與云氣之中,雖然那些畫家已經作古,所以,解危選擇把中國傳統的山水圖示嫁接到自己的作品中面臨的難題之一就是怎樣降低山水元素在畫布上產生的突兀感,在不斷的探索和完善中,解危逐漸的發展出一套符合山水氣質的獨特技法,他用套印,刮涂,噴灑等不同專業的技法融和到一起加強了畫底上的肌理感,并使不同的肌理與山石、水流、云朵以及人物等形象相結合,從而有效的解決了多種材料和圖景在融合時生發的矛盾。而在他最近的作品中,他又重新解構了原本屬于中國畫的筆墨,他以刮刀為畫筆對筆觸進行了近乎粗頭亂麻的組合,這樣無形即增加了更多的寫意性,從而在作品氣韻上更加貼近東方美學里對于“虛靜”的界定。

明信片系列的另一個特點是在顏色的處理上,我們知道,中西方藝術猶如兩道并行的車轍,極難重合,由于材料的特質,他們在形式筆觸或色塊后所能負載的視覺信息上也存在很大的差距,此長即彼短,基于這樣種種的矛盾解危的高明之處在于他巧妙的截取了油畫顏料的厚重感,但減弱了其色彩的濃烈,他用原本屬于傳統中國畫色系里的赭石,黑白和以部分中黃作為畫面的基調,從而為畫面增添了幾分雅致與微妙,而后他又在畫面的某個角上打上郵戳和具有強烈東方特性的紅色印章,使作品散發著獨特的藝術魅力,也使解危凸顯于當代的藝術家當中。

時至今日,在很多人眼中,藝術家還是一個帶有些許光環的職業,但真正的從業者卻幾乎都是是藝術的膜拜者甚至殉道者,因為涂涂抹抹的艱辛在藝術家之間不必明言,同時我也深知,堅持投入的做一件事的阻力不僅僅來自于生活,它更多的來自于藝術家的內心。在《棕皮書》當中,維特根斯坦指出,在使用諸如“特殊的”和“特別的”這樣的詞語當中包含了某種含混性。在這里,我們可以說藝術對于藝術家是特殊或特別的,同時我把這種多重的力量所帶來的含混性賦予我們共同熱愛的藝術,它讓我們焦慮和欣喜,讓我們看到在我們的前方,解危已經在默默的前行,并且步履堅定。

自言自語

研習繪畫到自我創作已經很多年了,最初是在懵懂當中,對藝術的了解不是很深刻,后來逐漸感覺藝術不論是繪畫、詩歌、音樂大多都是來自于宗教和人類內心,藝術是上蒼賦予人類的一種天賦。在美院上學的時候就會有展現自身體驗的沖動,寫生時會畫一些帶有個人感悟的表現形式作品,表達一種帶有創作欲的情緒。畢業和讀研期間畫的課題也是在有意識的做一些實驗,為下一步的創作進行積累和準備。當時的作品在技術與觀念上已經有了情緒表達,很少會按部就班的依照傳統寫生方式。

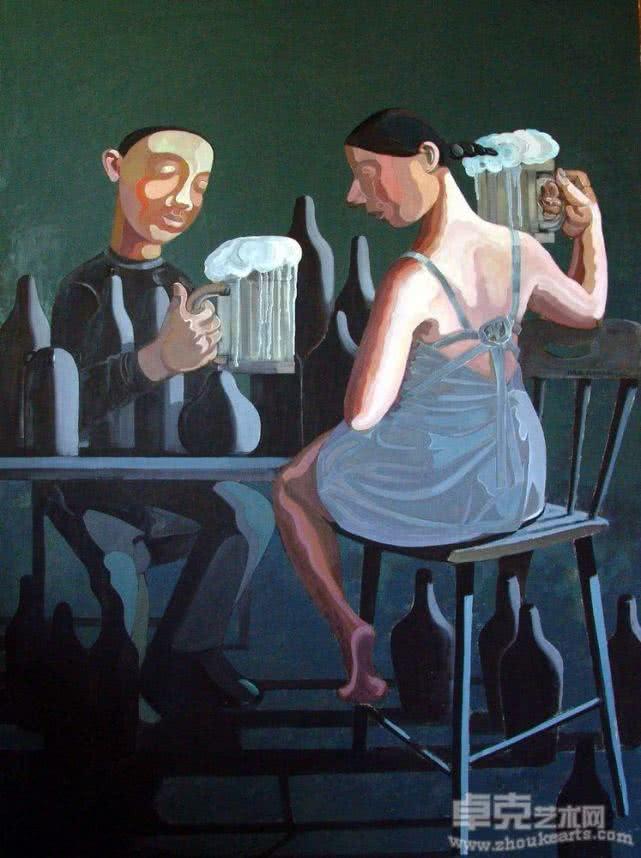

最初創作階段的作品很唯美,然后創作了一批帶有東北地域文化的作品,反響雖然很好,但主觀意識上已經不想在延續這種創作,就畫了比較帶有寓意的表現作品《宴樂》系列,可能是上天的一種安排,我只是在順應自己的內心情緒和感受,發現之前的作品和當下所想表達的作品風格、內在寓意在形式上需要改變,在尋找一種新的自我藝術語言。

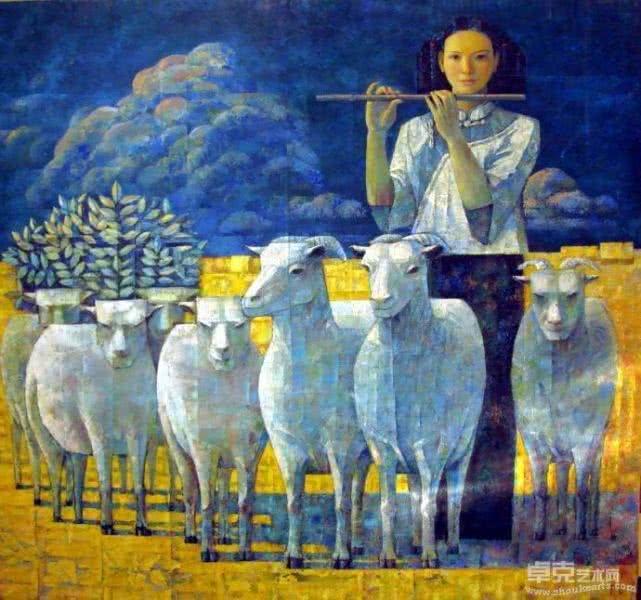

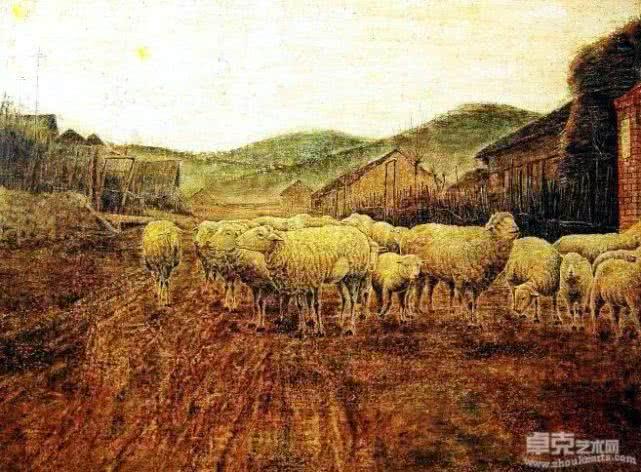

在創作上我喜歡不斷的創新和探索,用新的語言方式來表述,創作特點也總在跳躍,這種創作形式和內容上的跳躍不是突變,是在某個階段的作品中發現有轉變的靈動風格與內容時,才會自然開始新的創作,人類就是因為不斷的創新和探索才會進步發展。我也不會去過多的考慮市場因素,雖然唯美的寫實作品可能更容易被市場所接受,但不想用這種形式的作品被認可。自身的藝術思想也不是去迎合觀者,當代藝術更應該去引導。像《山之陽》、《陽關三疊》都是具象與意象的融匯,是寫實內容與主觀抽象相結合的繪畫方式,這兩幅作品包含人物、動物、植物,涵蓋天空、土地、光影,畫面完整豐滿,可以更好的表述我所賦予的內在思考。

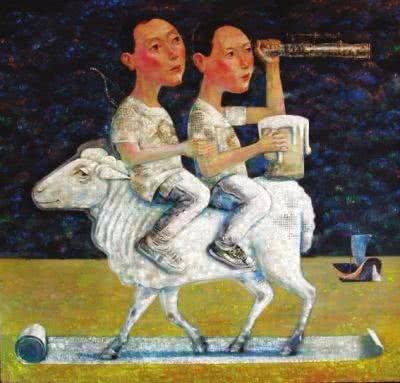

在個人畫展上就有人問我:“為什么總喜歡畫羊?”。最初畫羊在主觀上沒有進行過多思考,現在可以發現其內里包含了信仰和中國傳統文化。羊是善和美的象征,祥和的代表,所謂大美為羊,漢字中的“美”字就是上羊下大。羊在動物世界里軟弱、善良,沒有攻擊能力,包容傷害與欺辱。很多民族把羊當成一種帶有特殊意義的動物,因為羊也是上帝的化身,是人類的替罪羔羊。這都與我的作品產生暗合,圣經里說:“把山羊安置在左邊,把綿羊安置在右邊”,而《陽關三疊》中就是山羊在左綿羊在右。

《山之陽》也是在表達對人類破壞自然環境的憂慮。中國是酒的故鄉和酒文化的發源地,是世界上釀酒最早的國家之一,在數千年的文明發展史中,酒與文化的發展基本上是同步進行。我作品中的酒元素其實代表著兩種相互對立的觀點,酒杯和酒都用藝術手段進行夸張處理,杯中溢出的酒在視覺上形成一種沖擊,強調酒文化的同時也暗指當下人群的宴樂和幸福感過強。可以讓觀者感覺被祝福,又會發現充裕和物質上的享樂只是暫時,皆會成空。酒的泡沫狀是在對現實社會中的浮躁、輕浮的映射,有一些諷刺意味。在2011年《我乃聰明·我有能力》作品里羊和酒兩種元素的同時出現,作品名字出自圣經,畫中的羊帶有特殊意義的,在文化之上探索,人物手中的酒杯更是福杯滿溢。

每個藝術家都不會一成不變,無論是有意還是無意,達到一定程度和拐點,創作風格自然會發生變化。歐洲文藝復興時的米開朗基羅、達芬奇、拉斐爾,他們作品在當時是偉大和超越人力所為所想的。當時代更迭生活方式發生改變的時候,自然你、就需要一種新的藝術語言和表現方式。當時在臺北畫展后,工作比較忙,沉寂了一段時間沒有創作。2003年畫了很多草圖,進行了很多實踐,不想延續以往的語言、手法、方式,想重新去思考問題和尋找語言。

【對應的靈界】系列一方面是對過去自由時光的懷念,對那種無拘無束生活的祭奠;一方面是對當時生活方式的個人感悟與表達。繪畫妙處就在這里,觀者可以根據自身的經歷去理解畫面內容和寓意。

這張作品可以看出我不同時期的畫面元素,把酒杯和側面女性形象安放在中國元素當中,畫面里的松枝是中國傳統繪畫的典型元素,經過放大、夸張后連接整幅作品。用中國條屏、堂屏形式,融入國畫用筆、運墨是一種藝術上的實驗與嘗試。

《浮世繪》系列中《肉體的情欲》、《眼目的情欲》、《無盡的欲望》背景用絲網版畫手法營造出構成的因素,比以往的作品在畫面上更平,語言更純粹一些。和《宴樂》相比色彩黯淡而厚重,畫作中的人物也面無表情,在繪畫語言上我有意避開西畫傳統語言,讓它像版畫一樣變得更加簡單,表達了對當下社會中的道德淪喪和人性墮落。

我認為中國5000年的歷史文化,一直是在自我內斗和被外族侵略,前人的思想和文化無法改變中國,雖然傳統文化是民族的根源和傳承,但用它來拯救和發展是遠遠不夠的,只有走出國門去學習先進的思想和技術,中西在科技與文化上的融匯、交流,像改革開放后接受新的經濟理念進行改革,才能變得富強。我最新的藝術語言是《明信片》系列,把中國的山水意境用油畫畫刀表現出來,讓我很興奮,雖然畫幅都不大,但其所表達的內容包含很多,西方郵戳和中國山水相融合,西方科技與中國文化相融匯。

在藝術創作上用西方的繪畫方式來營造中國山水的意境,在題字、留白處用歐洲國家的郵戳蓋印,背景處理上也經過一些絲網版畫的印制。將中國平面因素轉化成自然的符號,讓歷史及時空壓縮成移動的明信片,使世界的江山打上真理的印記。使用西方郵戳在中國山水中是中西文化的一種融匯,是當下社會和中國歷史上應該改變的因素。《飛的過文明·飛不過山水》,可以理解的很模糊也可以很具體,它有文化上的寓意也有對當下社會的思考。理論專家的高度認可,也堅定了創作信心,我相信《明信片》系列還有很大的上升空間。

坦培拉系列雖然是古典寫實,但沒有回歸傳統脫離當下,畫面內容和方式都與現在社會發生關系并融匯其中,畫面感覺很舒服,在個人理解上進行了再制作,想讓古老的繪畫方式發揚、傳承。與國內其他藝術家不同的是,我所創作的坦培拉是布面油畫,技法難度上更大。藝術需要傳達藝術家的個人思想和對當下社會問題的表述,但是更重要的是對美的宣揚和善的傳播,希望我寫實性的坦培拉作品可以做出大美,可以雅俗共賞,讓對藝術沒有過多了解的觀者在欣賞時不會產生障礙。

我對藝術和生活的未來一直很樂觀,人不管遇到任何情況都應該選擇去正面思維和面對,對任何人和事物都不要去抱怨和沮喪。生活要充滿贊美,用善良的眼神去看待一切的事物,發現生活中的美與幸福,懂得真正的幸福來自于對生命,對上蒼的感恩。

文/亢章虎 編輯/樊磊 圖片/解危提供

韋爾申先生在論及到藝術家解危的作品時,談到了中國波普,雖然沒有明說解危的作品是“政治波普”,或者“文化波普”的作品,但是從話中段落,文意,可以看出藝術家韋爾申可能覺得:一、在作品風格上,作品跟“政治波普”、“文化波普”有某種類似的平面效果(這是韋爾申在文中沒有明言的);二、韋爾申在提到“中國波普”時,則明顯提到了“解危婉轉并堅持地在畫面之外還力求說明人性問題及人生問題”,這是韋爾申在論及波普時,不但提到了波普的癥疾所在,而且說出了解危的作品的深度內涵。

解危作品的畫面內容,多是探討現代生活中的物質、愛情,以及人對于這些物質、愛情的欲望等等內容。這些題材,本來在當代藝術家的題材中已是司空見慣,可是出現在解危的作品中,呈之于外,給觀者的視覺效果,卻始終有某種嚴謹、冷調的感覺,這些感覺是理智、分析的,而不是觀眾的感性一樣的移情,或者作品單方面所投射給你的情緒表達,像洪水一樣的沖向你,使得讓你受到感染。藝術家中對于題材的使用,有些不免雷同,例如在解危作品中,向你描述的獨自喝酒的情節、抽煙,以及一男一女相對而坐(甚至家長里短,談情論性),這些生活細節的題材,在其他藝術家的作品中,相信不難發現。

中國的藝術家中如西南的一些藝術家有時也在創作這些如街頭巷尾的事件:撞車、吵架、喝酒聊天,但是在這些作品中,我們都可以看到作品中所描述的人物:其中、個性欲望是向畫面外噴張的,而不是像解危的作品那樣內斂,待在畫面之上,理智。就我們熟悉的新生代的藝術家,也是一樣,他們雖然也有同樣類似的題材,但是他們的作品,多數有表現主義的作風,和解危的作品就完全不是一種風格屬性。在解危的作品中,似乎還是可以看出他獨有的風格,但這其中還是有某種其他方面的聯系,拿藝術的地域性特色來說,當然,解危的作品不是南方的藝術家所常見的創作出的作品,在南方的藝術家中,描述這樣的題材多是寫實、或者表現主義風格。解危在創作的題材上似乎延續了他自己學院之內的傳統。和藝術家韋爾申不同,他改變了題材內容的鄉土的情懷,改變了抒情性的因素。這些題材在他看來,好像不需要了題材的主觀性效果,而是取其客觀性,即使有主觀性在其中,也不是在題材方面,內容之中、畫面之上的人物的主觀性,而是藝術家自己的主觀性。這么說,其實對于任何藝術家都是適用的,即是藝術家創作的主觀性。而這樣的主觀性表現在畫面之上,所以出現了解危這樣的風格。像我剛才所說,牽強附會的以為與波普那樣的平面效果那樣的風格。

不管解危在生活中是什么樣性格的人物,到底是“感性而專注”的人,還是像他自己所說,“是一個喜歡安靜的人”。在風格看來,解危的作品完全是平面的,這是寫實、表現主義強烈的作品就大為不同,首先他取消掉了作品中的空間屬性,而就是這樣的手法好像使得題材內容似乎不再具有那么具有具體的現實性,但這不是說是沒有現實,像卡通、漫畫一樣,他們都是平面性的,但同樣有其現實因素,具體的社會現實的針對。畫面平面似乎是解危的第一步。但是第二步,第三步呢?可能生活中解危也是一個喜歡灰色的人,色調為灰色,“覺得灰色很美安靜的顏色(解危語)”。解危的大多數作品的色調都是灰色的,這里灰色不是枯燥、冷漠,而是理智的傾向。對于一幅作品來說,表現主義、寫實性強的作品,如果我們將之認為是表現主義,非常寫實,如果在作品中只看到了灰色,好像不太適合。

在解危這里,灰色,是使得畫面中的情緒性因素降低,甚至為零;灰色,應該說是改變了對于事物的觀看的方式。我們觀看其他作品的時候,色彩,尤其是五顏六色的顏色堆積畫面,我們或許只是感受到審美的愉悅,形式上的美感,色相之間的諧和。解危的灰色,不但是使其作品呈現出了冷峻、理智的氣質,而且像我們平常,如果可以這樣說,好像我們面對灰色玻璃,所看到的玻璃之后的事物,以及對于玻璃之后的事物的注意。恰恰在解危的作品中,不但這樣的色調使得我們去嚴肅地對待畫面,而且畫面之中的形象也在審視。在他的《肉體的情欲》、《眼目的情欲》等等作品之中,這些人物形象似乎都在審視,這些目光都是理性的,而不是相對于其反義詞“感性”的。雖然這些作品名之為“——的情欲”,但是其主題卻不是情欲,這樣的灰色調子,讓我們感覺到一種莫名的氛圍充斥其間,這樣的目光直接是直對觀者,就連在《無限的欲望》這樣的作品中,我們似乎都感覺到了,我們作為一位觀者的地位,是處于了一位偷窺者的位置,或者表現出了欲望之中的夾雜著現實的較量。這些是解危對于題材內容的理解。像《無限的欲望》這樣的作品,我們看到了夏加爾那樣的漂浮的人物,但是卻不是夏加爾式的童真一樣的愛情。解危表達出的現實所破壞的愛情是什么樣子。

我們說解危的作品是理性的,可能還在于作品中的像青銅器上乳丁紋一樣的點。《肉體的情欲》、《眼目的情欲》之中,其背景都是這是解構、分析的點分布畫面。對于我們來說,這樣的點,好像水粉畫紙的材質。紙張本身就是細微、均勻的點的凹凸,這些似乎只是材質的物質的肌理、觸感,但是在解危這里,卻成了作品形式的一個因素。我們剛剛在學習繪畫,練習色彩的時候,會想著怎么把水粉畫紙鋪滿,為了讓凹凸不呈現出來,那時我們是有理智去遮蔽。而解危卻制造出來,在油畫創作中,這些點均與、理智的構造出的背景,既是平面的,還是有意為之的造成好像背景的形式感與前景人物的現實感的沖突。這是在解危的油畫創作中,是這樣。但是在他的作品《飛得過文明,飛不過山水》一個系列的作品中,我們也看到了同樣的形式。但這些國畫題材的作品中,雖然也有平遠、深遠的構圖,有時或許還有倪瓚的三段式構圖的影子。但是作品卻是充滿解構氣質,就拿《飛得過文明,飛不過山水之五》來說,這里似乎有與古人的對話,但是更多地確是某種斷裂。這或許是解危對于國畫的一種新的思考,我們更多地是看到點,而不是筆墨,點對于國畫的解構、分析的作用。還有一點就是,他肯定知道,作品中顏色對于國畫來說是什么樣的情形。當然,在這些作品中色調還是灰色調的。

藝術簡介

解危, 遼寧沈陽人,1985年畢業于魯迅美術學院。2003年就讀于魯迅美術學院油畫系大型壁畫研究生班,師從宋惠民教授。中國美術家協會會員,中國油畫學會會員,瑞士日內瓦Geneva Agape Foundatin基金會藝術家,任職于魯迅美術學院。

皖公網安備 34010402700602號

皖公網安備 34010402700602號