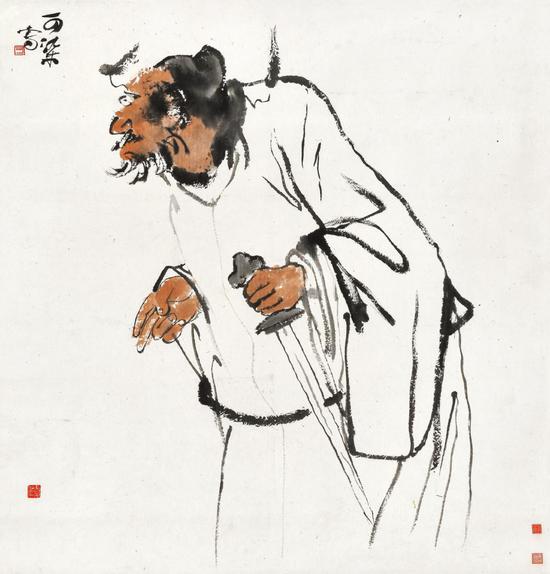

李可染(1907-1989) 鐘馗368萬成交

北京誠軒拍賣2019秋拍中國書畫專場正在北京昆侖飯店舉行,李可染(1907-1989) 鐘馗,以368萬成交。

李可染(1907-1989) 鐘馗

立軸 設色紙本

估價(人民幣):1,000,000-1,200,000

題識:可染寫。

鈐印:可、戲墨

收藏印:又文心賞、斑園所藏

尺寸:110×106 cm。 約10.5平尺

展覽

“第二屆全國美術展覽會”,(南京)中央美術陳列館,1937年4月1日至23日

“李可染藝術世紀展”,(臺北)歷史博物館,2000年11月3日至12月5日,并于同年12月15日至次年3月18日巡展于高雄市立美術館

“世紀可染·李可染百年誕辰藝術展”,中國美術館,2007年11月4日至11月14日,并著錄于展覽圖冊,編號34

出版

《美術生活·第38期》第16頁,(上海)美術生活社,1937年5月

《李可染的世界》第56至57頁,(臺北)羲之堂文化出版事業有限公司,2000年11月

《新朝藝術·第26期》第77頁,(臺北)時周多媒體傳播股份有限公司,2000年11月

《世紀可染·紀念李可染誕辰100周年作品集》第38至39頁,吉林美術出版社,2007年10月

《世紀可染·紀念李可染誕辰100周年文獻集》第114頁,并著錄于第303頁,吉林美術出版社,2007年10月

《世紀可染·紀念李可染誕辰100周年特刊》第12至13頁,吉林美術出版社,2007年10月

《李可染的世界·人物篇·畫龍點睛》第20至21頁,并著錄于第9頁、第12頁,廣西美術出版社,2011年8月

《所要者魂·李可染》第43頁,并著錄于第398頁,上海書畫出版社,2012年6月

《藝術巨匠·李可染》第114至115頁,并著錄于第113頁、第214頁,河北出版傳媒集團,2017年6月

《巨擘傳世:近現代中國畫大家·李可染》圖版14,并著錄于第30至31頁、第77頁,高等教育出版社,2017年10月

《紀念李可染誕辰百年文集》第208頁,并著錄于第162頁,中國文聯出版社,2017年

著錄

《李可染中國畫展》年表部分,(東京)朝日新聞社,1983年

《李可染畫集》年譜部分,(臺北)學苑文化事業出版社,1983年

《朵云·第七集》第123頁,上海書畫出版社,1985年4月

《美術·第267期》第24頁,美術雜志社,1990年3月

《中國大百科全書·美術Ⅰ》第431頁,中國大百科全書出版社,1990年12月

《中國當代美術家·李可染》年表部分,四川美術出版社,1990年

《李可染中國畫集》第17頁、第18頁,(香港)大業公司,1990年

《李可染論藝術》第222頁,人民美術出版社,1990年

《李可染研究》第136頁,江蘇美術出版社,1991年11月

《名家翰墨·第25期·李可染鑒定特集》第42頁,(香港)翰墨軒出版有限公司,1992年2月

《李可染詞傳》第267頁,人民美術出版社,1993年6月

《中國書畫·第35期·李可染作品專輯》第2頁,人民美術出版社,1993年7月

《名家翰墨·第43期·李可染精品特集》第94頁,(香港)翰墨軒出版有限公司,1993年8月

《李可染書畫集》第158頁,(臺北)歷史博物館,1994年11月

《李可染評傳》第152頁,(臺北)雄獅圖書股份有限公司,1995年11月

《二十世紀中國畫家研究叢書·李可染》第9頁、第107頁、第232頁,楊柳青畫社,1995年11月

《李可染畫語》第140頁,上海人民美術出版社,1997年4月

《東方既白·李可染》第225頁,(新加坡)新華美術中心,1997年4月

《藝術大師·李可染》第144頁,古吳軒出版社,1999年6月

《李可染畫論》第156頁,河南人民出版社,1999年7月

《東方既白·李可染藝術展作品集》第241頁,廣西美術出版社,1999年10月

《李可染畫語錄圖釋》第136頁,西泠印社,2000年3月

《世紀經典·李可染》第24頁,浙江省博物館、浙江西湖美術館,2000年4月

《李可染論藝術(增訂本)》第262頁,人民美術出版社,2000年8月

《金鐵煙云·李可染的藝術世界》第277頁,(臺北)羲之堂文化事業出版有限公司,2000年10月

《中國名畫家全集·李可染》第3頁、第243頁,河北教育出版社,2000年10月

《中國名畫家全集·李可染》第3頁、第243頁,(臺北)藝術家出版社,2000年11月

《李可染中國現代山水畫》扉頁,楊柳青畫社,2001年1月

《氣宇軒宏·李可染的藝術》第313頁,(香港)康樂及文化事務署,2001年10月

《鑒識李可染》第5頁,福建美術出版社,2002年1月

《李可染畫集·下》第426頁,北京工藝美術出版社,2003年12月

《中國書畫名家畫語圖解·李可染》第256頁,中國人民大學出版社,2003年12月

《實者慧·鄒佩珠李小可李珠李庚捐贈李可染作品集》第325頁,文化藝術出版社,2009年5月

《李可染藝術》第255頁,時代出版傳媒股份有限公司,2011年4月

《同源異彩·黃賓虹與林散之、李可染藝術研究》第245頁,廣西美術出版社,2011年8月

《百年山水之窺·李可染、陸儼少比較》第187頁,中國美術學院出版社,2013年12月

《李可染的世界·山水篇·江山無盡》第260頁,廣西美術出版社,2014年11月

《江蘇歷代名人傳記叢書·李可染》第31頁,鳳凰出版傳媒股份有限公司,2016年6月

《名家講稿·李可染山水寫生論稿》第178頁,上海人民美術出版社,2017年5月

《書畫巨匠藝庫·李可染·李可染山水寫生論稿》第233頁,上海人民美術出版社,2018年1月

紀錄

蘇富比(微博)香港,1997年4月28日,編號295

簡介

拍品《鐘馗》的創作年代,眾多出版品中呈現兩種意見:其一如萬青力《李可染的世界》,定為1935年所作,體現于北京畫院等單位編寫的多種大陸出版品中;另一種意見以孫美蘭《李可染研究》為代表,認為是幅繪于1932年,此觀點并被一些港臺畫冊引用。二人均為李可染學生,所指皆為本幅無疑,看法的分歧應是對原始資料的理解不同所致。

“又文心賞”、“斑園所藏”為簡又文收藏印。簡又文(1896-1978),字永真,號馭繁,廣東新會人。早歲旅美,獲芝加哥大學宗教教育碩士學位,返國后服務于教育界及政界,歷任燕京大學教授、廣州市教育局長、立法委員等職,亦曾效力西北軍,擔任馮玉祥軍中前敵政治部中將主任。他先后創辦有《逸經》、《人間世》、《大風》等雜志,在推動文藝創作、歷史研究考證以至宣傳抗日方面,貢獻良多。此外,他好與文藝界人士交往,尤嗜書畫藝術,于廣東書畫作品收藏尤夥。1949年后定居香港,潛心學術研究,獲港臺、美國多所大學及研究機構聘任為研究員。簡又文以治太平天國歷史聞名國際,有關于歷史、思想與書畫藝術的著作和譯作數十種。他畢生收集的太平天國史料和廣東書畫作品于晚年分歸美國耶魯大學和香港中文大學文物館。“斑園”為民國時期簡氏上海寓所名稱。

《鐘馗》曾參加1937年在南京舉辦的“第二屆全國美術展覽會”,并出版于同年美術生活雜志的《第二屆全國美展專輯》中,是李可染公認的成名作,因其無與倫比的重要性,《鐘馗》成為幾乎所有李可染年譜、年表的重要條目,出版、著錄四十余次。李可染學生萬青力在其重要著作、2000年出版的《李可染的世界》中將其列為第一件作品,并撰文詳加介紹,茲將原文整錄于下,以供參考。

1997年,蘇富比(SOTHEBY‘S)公司在香港推出的近現代中國書畫拍賣中,出現了一件作品,即本幅題為李可染所作《鐘馗》。這幅作品畫半身鐘馗持劍趨身向左,除面部、手部以赭石,紗帽以水墨渲染外,形體輪廓以簡率隨意的奔放線條構成,形象相當生動;左上角簽署“可染”,下押一方形朱文印“可”,左下方一方形白文印“墨戲”,沒有署明年月。右下角兩方印為收藏家所加蓋:白文“又文心賞”;朱文“斑園所藏”。

這件作品所以引人注目,是其風格雖然與當時所知李可染的早期人物畫風格并不十分相似,但是又有某些相同之處,加之作品保存完好,質地較新,印章尤其不常見。因此,這件作品的是否可信,當時曾引起懷疑。為求慎重,在展出之前,蘇富比公司中國書畫部主任張超群先生,親自持該作品來我辦公室,征詢我的看法。我經仔細研究后,確認此件作品不僅是李可染真跡,而且是李可染早年的重要作品。這件作品曾入選過1937年在南京舉辦的“中華民國第二屆全國美術展覽會”,可以說是李可染的成名之作。

李可染先生在世時,曾多次提到過,他從1932年即開始作傳統水墨人物畫。1935年游歷北京參觀故宮博物院,加深了對歷代繪畫的認識,回到徐州后,曾創作過一批追求大寫意風格的古裝人物畫,其中一幅同年所作《鐘馗》,兩年后入選“第二屆全國美術展覽會”。蘇富比公司拍賣的這幅《鐘馗》,所以首先使我聯想到這段歷史,是其畫面所用朱文“可”及白文“墨戲”兩方圖章,的確是李可染在1932年至37年在徐州時期所用過的圖章,這方圖章在1937年離開徐州后的作品中再未出現過。例如紐約安思遠(Robert Hatfield Ellsworth)先生所藏李可染1937年(民國26年)所作《劉海戲金蟾》,加款所用“可”字朱文方形印章及左下角上方白文方形印,與蘇富比公司拍賣的這幅《鐘馗》所用的兩方印章完全相同,而且簽名“可染”的書法風格亦完全一致。當然,僅此尚不能證明這幅《鐘馗》,與入選第二屆全國美展的《鐘馗》,是同一件作品。

第二屆全國美術展覽會,1937年4月1日至23日在南京中央美術陳列館舉辦,是近代中國藝術史上一次重要而影響深遠的展覽會。這屆美展由古代和當代兩部分組成,古代部分包括故宮博物院及部分私人藏品,皆唐宋元明清歷代名跡;當代部分分中國書畫、西畫、雕刻、工藝四種類別。以中國書畫類作品最多,共收到1981件應征作品,入選487件,大多是當時畫壇上名家之作,如齊白石、黃賓虹、鄭午昌、高劍父、陳樹人、徐悲鴻、劉海粟、潘天壽、張大千、于非闇等。李可染當時年僅三十歲,入選第二屆全國美展,意味著獲得全國美術界的承認。這屆展出的作品《鐘馗》,可以說李可染的成名之作。幸運的是,當時上海出版的《美術生活》(The Arts and Life: Pictorial Monthly Magazine)雜志,于同年5月1日特別為第二屆全國美展刊印“特大號”專輯(總第三十八期),發表了展覽會的部分作品,其中中國書畫部分共選印82件,占11頁(16至27頁),而李可染的《鐘馗》,即印在首頁,同頁共印五幅中國畫和兩幅書法作品,其中包括當時畫壇正享盛名的畫家如徐宗浩的《修篁》及劉海粟的《虎》等,可見這幅作品當時很受矚目。經反復比較核實,蘇富比拍賣的這幅《鐘馗》與第二屆全國美展入選的《鐘馗》,確實是同一件作品,只是多出兩方收藏章,即“又文心賞”和“斑園所藏”。

為甚么經過半個多世紀的漫長歲月,這幅《鐘馗》,竟然保存如此之好呢。原來,這幅《鐘馗》,連同其他入選第二屆全國美展的部分作品,由于不久抗日戰爭爆發,由原在南京政府任職,以研究太平天國史知名的簡又文先生所收藏。簡又文先生將所有珍藏書畫密封,連同多年收集太平天國史料共四木箱,運到家鄉廣東。未料到這些作品竟然躲過戰火浩劫,幾乎被人們所淡忘。直到簡又文先生去世后,家屬清理舊物,才首次啟封,發現這批包括李可染《鐘馗》在內的珍貴遺產,未受潮濕損壞,依然如新,令人驚喜到將信將疑的程度。

在中國畫傳統中,只畫半身的人物,相當少見。我僅記得傳為梁楷《八高僧故事卷》、《布袋和尚圖》等,有過半身像。李可染先生這幅《鐘馗》只畫半身,如果與他1930年發表的也是半身的《關云長》比較,可以看出當時李可染的人物畫在構圖上受西畫影響較明顯,后來可能曾受傳為梁楷的畫作啟發,或許兩者皆有之。李松先生認為此畫有超前意識,說明此圖章法不同凡響。

——萬青力《李可染的世界》第56頁

皖公網安備 34010402700602號

皖公網安備 34010402700602號