顧飛原名慕飛,號默飛,1907年出生于上海浦東南匯的黑橋村。早年一個偶然的奇遇,顧飛有幸成為黃賓虹的入室弟子,也由此得以與張大千以詩畫相交。在黃賓虹的影響下,顧飛深入畫界,成為中國女子書畫會的一員。1934年,顧飛和李秋君、陳小翠、馮文鳳、謝月眉、顧青瑤等人共同發起成立中國女子書畫會,并成為書畫會中最重要的畫家之一。繼而,顧飛與馮文鳳、陳小翠、謝月眉四人聯手合辦四家女子展覽會,一時之間,享譽海上畫壇。本文以顧飛的生平交集和藝術歷程勾勒一段民國時期的畫壇往事。

(一)

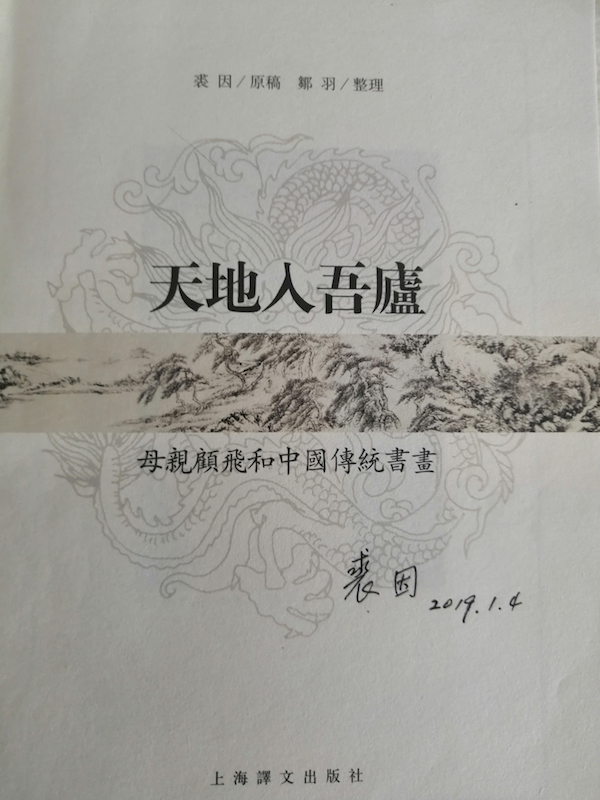

“申江畫客多如鯽,不及閨中顧默飛。”小春閑時,讀裘因女史的《天地入吾廬》一書打發時間,文史家風自然涵養得一手文史好文。略翻翻,就看見顧飛在民國時代的燦然古色。裘因筆下所寫母親顧飛和中國傳統書畫,文筆老道,更為可感可信。就在書香文化似乎慢慢變得不那么清香的時候,顧飛的故園往事,卻吸引了我的目光。

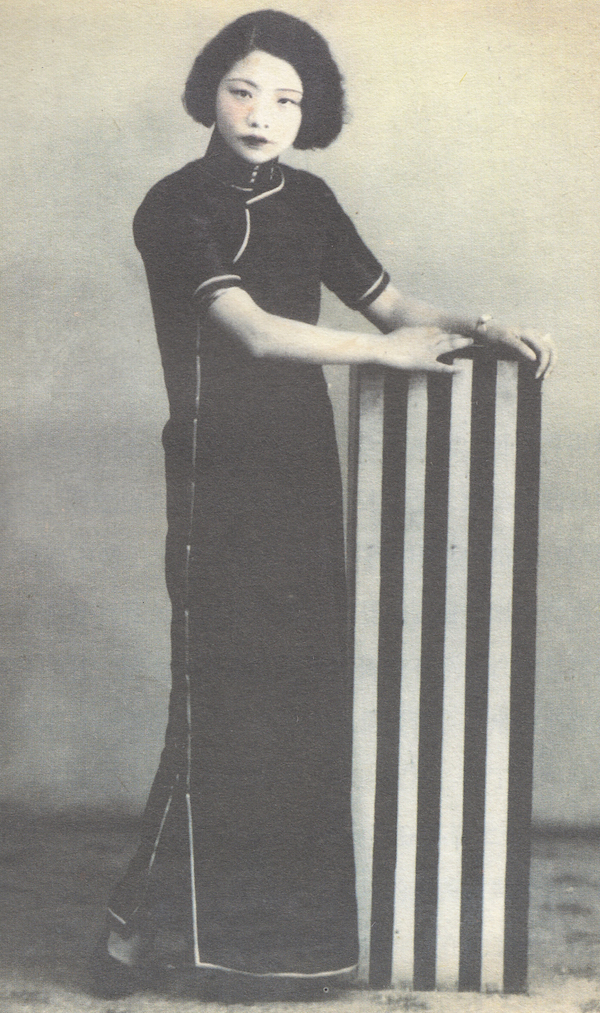

顧飛,攝于二十世紀二十年代末

顧飛原名慕飛,號默飛,實藏有身世之感。原來小慕飛從小傷足,為庸醫所誤,致使殘疾。外祖父為其取名“慕飛”,是冀望于她不受羈絆,隱有“追慕遠飛”之意。而要強的顧飛,自己改為默飛,后又單名飛,以此名行世。學畫中人,身有殘疾者不少。顧飛如是,謝月眉也是如此。可手疾、足疾,并不能使她們的心靈屈服。一旦找到了自己的方向,就沉浸于其中,注重于內在的追求,不與他人較短長。

說起來,顧飛可算是靜女,矜標高格,不甘俗塵,也不欲與他人爭芳菲。也正因如此,她后來的人生反而厚重出塵,與俗人不同。

一九〇七年,顧飛出生于上海浦東南匯的黑橋村,顧氏雖為當地大族,詩禮傳家,但雙親過世甚早,家境頗顯局促,顧飛年幼身殘,生活甚苦,學習后來全部靠自學,依兄長顧佛影的關心與培植,從南匯縣初級師范畢業。在十七歲碧玉年華之際,到南匯縣黑橋初級小學教書,從一年級到六年級均由她執教,連體育、音樂也包攬下來。業余時間,顧飛就自己看看書,練練字。她喜歡在清水方磚上寫字,這樣可以省紙;還喜歡照著《芥子園畫譜》臨摹學畫畫。顧佛影見妹妹如此喜歡讀書,就將其帶到上海,讓她在自己教書的女校附讀修習。

機遇似清水,無處不可流。一九二六年,顧飛入上海城東女校,既修詩文,又習繪事。這所女校,一八九四年創辦于南市王家碼頭竹行弄,曾開上海風氣之先,不僅號召婦女學習新知識,而且創辦有《女學生雜志》,內容包括文苑、小說、演說、大事記等。當時擔任女校校長的是楊雪玖,也是一位冰雪聰明的女畫家,曾師從吳昌碩、王一亭、弘一法師等,二十多歲就名揚國內,一九二二年曾和黃賓虹合作巨幅花卉。在這樣的教育氛圍下,顧飛的詩文書畫得以長進。而顧飛的丹青人生,卻與書畫大家黃賓虹有著莫大的關系。

(二)

藝界畫緣例數不盡,顧飛拜師黃賓虹的故事,細說起來特別令人回味。

一九二七年,顧飛有機會到一位周姓親戚家里當家庭教師。周家的前弄堂恰為“神州國光社”所在之處,這是黃賓虹和鄧秋枚所創辦的一家出版社,曾經出版過古今名畫集《神州國光集》、大型美術史料集《美術叢書》以及郭沫若、魯迅等人的書,影響時流,頗令人矚目。

顧飛所執教的周家是個外交官,家里的人喜歡出去交際,顧飛愛靜,不喜歡出去交際,就留在家里畫畫寫字。外交官家里富有,顧飛有專門的房間怡養自己的愛好。她常常清早起來習畫。于是,窗前流動著靜穆小景:一位清秀少女,臨著窗戶,一筆一筆,奮筆作畫,神態極其嫻靜。

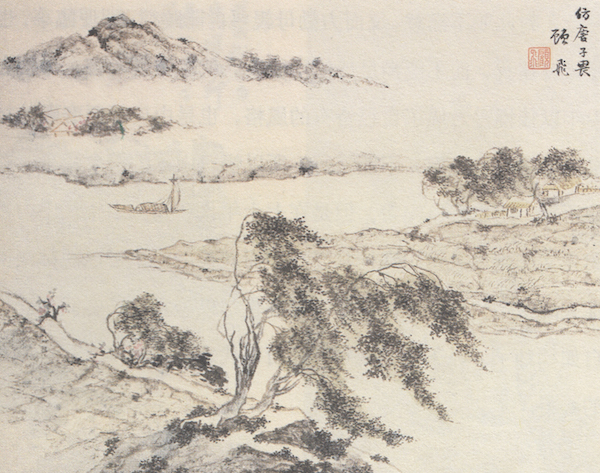

顧飛,攝于二十世紀三十年代中葉

那時,上海老式房子的弄堂比較窄,兩邊樓房中的住客隔著弄堂也可以說話。當時黃賓虹的侄女黃映芬,看到顧飛在畫畫,就對黃賓虹說起這事。一天,黃賓虹先生早起,恰好見到顧飛習畫場景。此時,賓翁正因出版經營不順,心境不佳,卻見對窗女子勤習書畫,頓起憐愛之心、栽培之意。便讓侄女傳話給顧飛,想教她畫畫。黃賓虹想收顧飛做徒弟的事情,長兄顧佛影和二哥顧侖布知道后,為妹妹的奇遇而高興,兩個人都知道黃賓虹在書畫界的地位,而顧飛卻懵懂天真,不知黃賓虹是何許人也。顧侖布就準備火腿等禮物,帶著顧飛去黃賓虹那里拜師。于是顧飛有幸成為虹廬入室弟子,就此與山水畫結下不解之緣。

后來,顧飛專門到黃賓虹家里住了半年。每當老師送客回書房坐到轉椅上時,顧飛就把平時的繪畫作品送給老師看。有時黃賓虹會指出錯誤,讓她自己去改;有時會站起來鋪到畫桌上修改幾筆,也會題上幾句畫論或評語。有一次,顧飛臨了老師一幅四尺山水中堂,黃賓虹看完指點完,在收拾畫的時候,沒有留意,竟將顧飛臨作當成自己的作品收了起來。夫人宋若嬰在一旁看到了,提醒說:“你怎么把顧小姐的畫給收進去了?”黃賓虹這才發覺自己收錯了畫。但他也對顧飛說:“你的畫,雖然畫的不錯,但應該有自己的特色,不能總是臨摹我的。”又接著說:“你以后要多臨古人的東西,光像了我,將來會沒有自己的。”

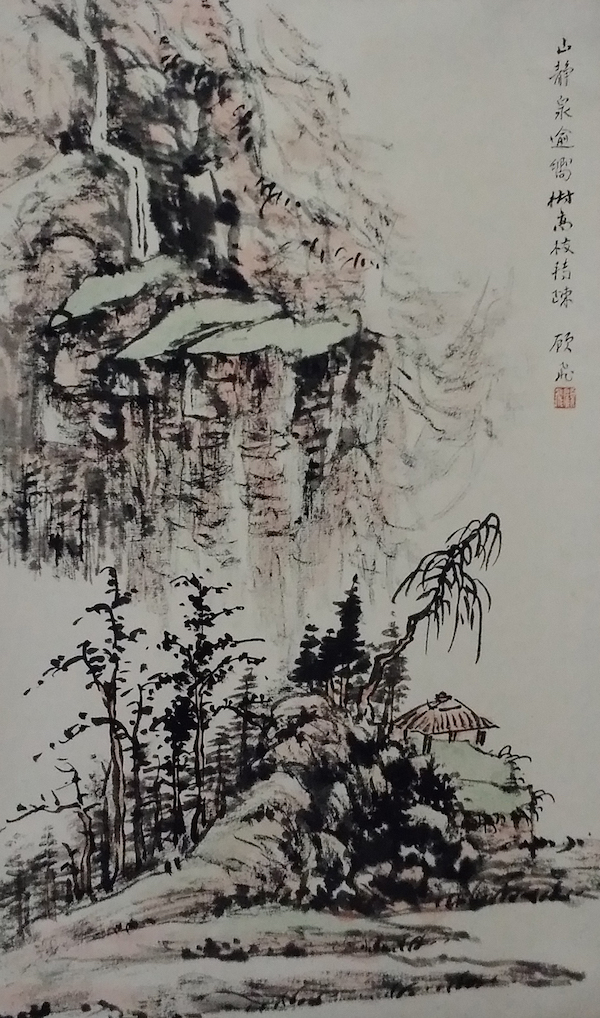

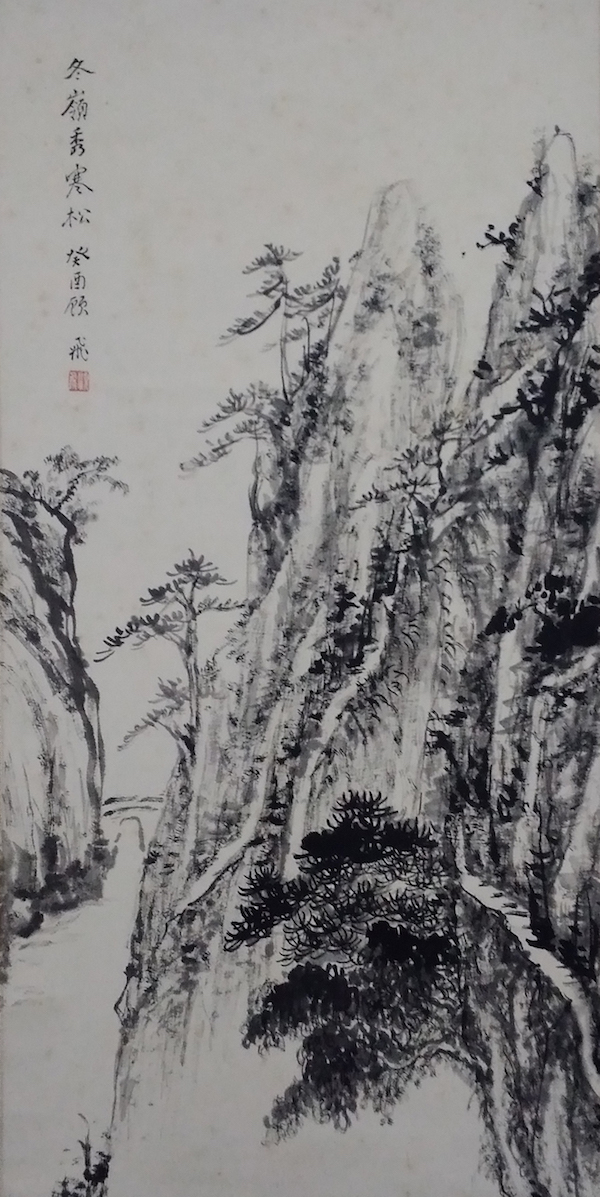

顧飛《仿唐子畏》

晚飯后,如果沒有客來,黃賓虹總會為顧飛講解畫學理論,叮囑她不要被外界浮名利祿所誘惑。在他的書齋四壁,還會不時地更換一些古代名畫,讓她辨別畫作的優劣和真偽。

顧飛 1956年作 衣袂輕揚圖 立軸 設色紙本

由黃賓虹而進入賓翁的朋友圈,是顧飛的另一收獲。當時黃賓虹和張大千住在一起。張大千雖然會畫,但寫詩作文卻不擅長。張大千也很欣賞顧飛。這個時候顧飛想跟張大千學畫仕女。張大千說:“不行,我不能當你的老師,因為輩分不一樣。這樣吧,你教我做詩詞,我教你畫畫。”張大千以仕女最為畫界人士稱道,風格清麗,新意獨出,比肩人物圣手唐寅。在他的影響下,顧飛的仕女畫也別具韻味。張大千一九四五年曾繪有印度天摩舞,顧飛臨摹得惟妙惟肖,線條端穆,格調清雅。在她九十二歲高齡時,還曾繪有敦煌飛天仕女,飄飄欲仙,賦彩明麗,頗具大千畫風之味。

(三)

一九三二年的天中節,即端午節,二十六歲的顧飛在滬南半淞園舉辦扇面畫展,豐富的畫作,刷新了她年青的履歷。半淞園原取名杜甫“剪取吳淞半江水”之詩句,風景繁盛,在當時,成為眾多文人雅士的雅集之所,到此一游的必去之地。一九二〇年,毛澤東曾在半淞園歡送友人赴法勤工儉學。在黃賓虹的調教下,顧飛出手自然不凡。她于半淞園的個人扇面書展非常成功,作品搶購一空,當時的《金鋼鉆報》曾出特刊報道此事,使顧飛一時間聞名海上,立時有“女虎頭”等美譽,也成為半淞園的故園往事。曾去半淞園路漫步,想感受民國的那點滴繪事,可惜只有路邊的香樟綠影,提醒著這里曾經的蒼云白狗。

半淞園風景(來自網絡)

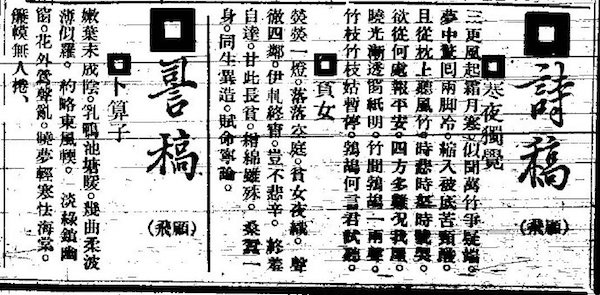

《金鋼鉆》報上的顧飛詩稿、詞稿

特刊還特別介紹了顧飛的書法、詩稿、詞稿,全面展示她的才情。特別留意了顧飛的詩與詞,別有風致。有一首題為《卜算子》的詞,寫的柔靜雅致,與她的水墨畫相映成趣:“嫩葉未成蔭,乳鴨池塘暖。幾曲柔波薄似羅,約略東風軟。

淡綠鎖幽窗,花外鶯聲亂。曉夢輕寒怯海棠,簾莫無人卷。”學養和詩心才是中國畫的根,那一代閨秀擅寫詩話,文筆婉順,這樣的筆墨黃金時代真讓人緬懷。在抗戰期間,顧飛又成為江南大儒、著名詩人錢名山的弟子,學詩到一定境界,形成一定的文化眼光,審美情趣自在其中。

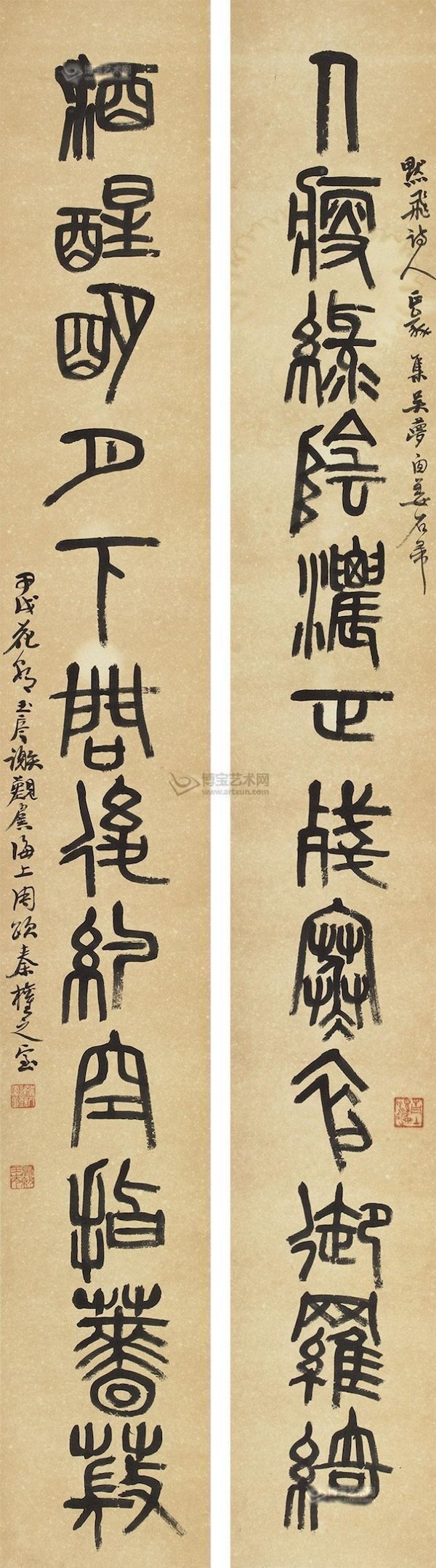

謝玉岑篆書聯

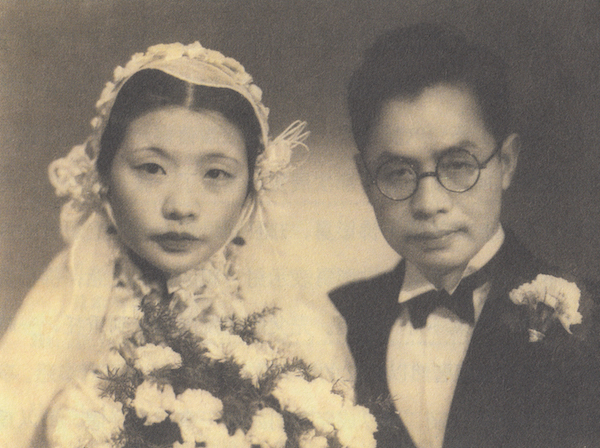

羅浮舊夢最堪憶。一九三三年,顧飛邀老師黃賓虹、張善子、張大千、謝玉岑等人,到周浦的黑橋村賞桃花。大家合制一幅《紅梵精舍圖》,記下當時的雅集盛事。只可惜紅梵精舍今已不知何處,黑橋村也已改為紅橋村。當年,江南才子謝玉岑對顧飛煥發的才氣也頗推重。顧飛和裘柱常結婚時,謝玉岑贈張大千的一幅《蓮藕圖》,借大千居士“相憐得蓮,相偶得藕”的吉語題跋,以為新婚賀禮;還曾寫有“人瘦綠陰濃,正殘寒,初御羅綺;酒醒明月下,問后約,空指薔薇”的篆書聯贈顧飛。江南詞人那飽含雅人深致的燕許文筆,自是情深義重,讓顧飛珍視難忘。

顧飛結婚照

(四)

在黃賓虹的影響下,顧飛深入畫界,成為中國女子書畫會的一員。一九三四年,顧飛和李秋君、陳小翠、馮文鳳、謝月眉、顧青瑤等人共同發起成立中國女子書畫會,并成為書畫會中最重要的畫家之一。中國女子書畫會一眾閨秀,有的妝臺倚鏡,有的翠袖憑欄,說不盡燕瘦環肥,顧飛那時的歲月年華也絢爛得如夢如幻。

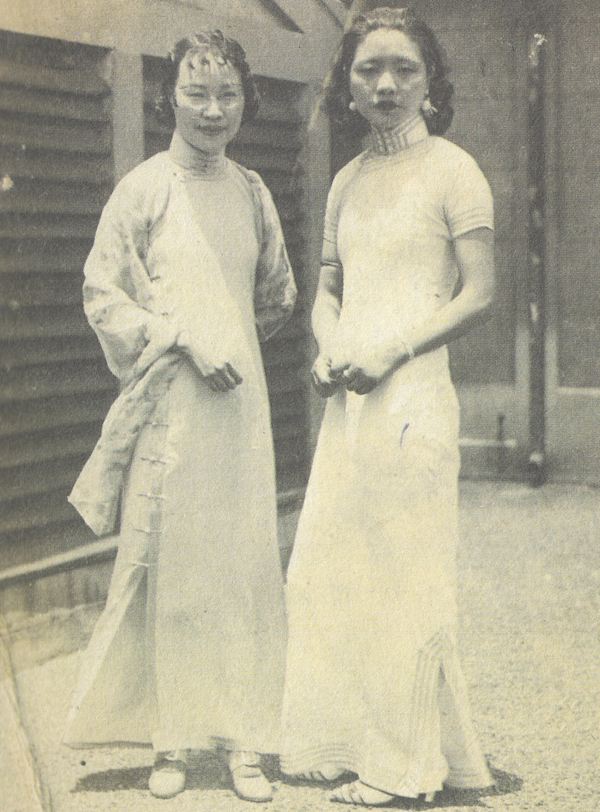

四家女子展覽會。左起:謝月眉、馮文鳳、陳小翠、顧飛

閨秀才氣亦凌云。顧飛與馮文鳳、陳小翠、謝月眉四人,各有千秋筆一支,因年齡相當,于是聯手合辦四家女子展覽會。畫會曾辦有三次,一九四〇年五月、一九四一年五月于大新公司;一九四三年七月于寧波同鄉會。才情女子丹青墨筆寫性靈,一時之間,享譽海上畫壇。

四家女子展覽會期間,前來參觀者特別多,一半沖著畫展,一半沖著大新公司。四樓的畫廳,裝飾一新,墨韻橫流。寬亮的窗戶一一打開,四壁掛滿了畫作。桌上擺有茶水和筆墨紙硯,為參觀者提供舒適的參展環境,也期待他們留下點評或筆墨。四位女畫家,清通簡達,各勝擅場。馮文鳳的小隸書,陳小翠的花鳥仕女,謝月眉的工筆花鳥,顧飛的水墨山水,吸引得觀眾絡繹不絕。顧飛的山水畫作,尤多題跋,又傳達出傳統繪畫講究“畫中有詩,詩中有畫”的意境,在其中尤為突出。

當時開畫展的地方,因光線照射的原因,有的地方亮,有的地方暗。暗的地方掛畫,畫作自然容易被觀眾忽略。顧飛為人低調,又知謙讓,她常主動把好位置讓出來,即是如此,實際上一場展覽下來,她的訂單仍有很多,而且很多人會定了再定。

顧飛與陳小翠

女兒心,閨閣情。四人中,顧飛與陳小翠深有戚誼,彼此欣賞;與謝月眉才情相當,惺惺相惜;對馮文鳳則含敬重之意。作為南國佳人,馮文鳳為人直爽,講義氣,對顧飛頗為照料,若有人欺負顧飛,她也會從中幫襯,這讓顧飛在晚年時,憶及這位鶴山才女當年的一些義舉,還頗含深情。只可惜,后來因為領袖人物馮文鳳先回廣州省親,后又離滬赴法國定居,就此與三姐妹一別天涯,四位女畫家的畫會也就此云散消歇,雅風不再了。

(五)

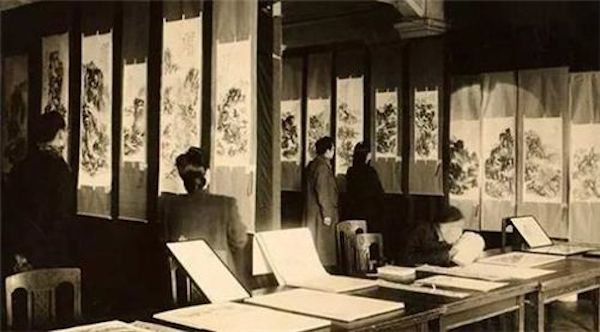

有一幀泛黃舊照,凝固著一段深邃時光:黃賓虹八十壽辰書畫會現場,照片前景左方背立觀畫者,為傅雷夫婦,遠景右方即顧飛伉儷。寫實的黑白影像,娓娓道出當年顧飛等人聯手籌辦黃賓虹畫會之事。

黃賓虹八十壽辰書畫會上的顧飛夫婦、傅雷夫婦

一九四四年十一月十八日晚,寧波同鄉會所在之處燈火通明。顧飛正在忙東忙西,布置展廳。她的先生裘柱常,還有傅雷伉儷也在一旁幫忙。第二天就要舉辦“黃賓虹八秩誕辰書畫展覽會”,請柬已經發出去了,可展前卻出了個小波折,因為寧波同鄉會在前一天晚上辦了次婚宴,所以布展要在婚宴結束后進行。這個臨時情況使得傅雷、顧飛伉儷等人都從十八日晚起忙了一天。第二天展覽會正常舉行,在場上招呼的是裘柱常和傅雷夫婦,有熟人來問賓翁得意女弟子顧飛在哪里?正詢問時,才見顧飛急忙忙進了會場。她當時雖然事務忙碌,卻抽空趕來,身為記者的裘柱常也抱病參加。來參觀畫展的人頗多,簽名者達六百多人,沒有簽名的是三四倍。見有這么多人關注老師的畫展,顧飛為自己的老師高年劭德、學藝感人而激動。

直到畫展結束,傅雷才得空寫了長信向黃賓虹報告展覽當天情況。

翻譯家傅雷遺世獨立,橫而不流,卻曾致黃賓虹一百多通手札。世人只知黃賓虹以傅雷為知己,兩人之間通信談藝,結成忘年之交,堪稱藝林佳話。其實這段藝緣最初緣于顧飛。

原來,顧飛是傅雷的表姐,從法國留學回來的傅雷,對國內畫壇甚為不滿,他在顧飛居處見到表姐的山水作品,由先前的清疏淡潤轉為筆墨蒼莽,得知顧飛拜黃賓虹為師,得賓翁真傳,畫風才有所轉變。他再潛心看黃賓虹的山水原作,又獲悉賓翁的論畫高見,對他致力于傳統的精神氣概,頗為心折,認為“不獨吾國古法賴以復光,即西洋近代畫理亦可互相參證,不爽毫厘”。他又請表姐向黃賓虹代求墨寶,結果如愿以償,并于一九四三年開始,傅雷與黃賓虹直接書信往來、互贈作品,成就了這段知音雅緣。

舊札不厭百回讀。深夜靜宵,再讀意旨言深的傅雷書簡,可窺兩位饒有古風的君子之交,時時會出現顧飛的身影:傅雷借助顧飛處睹賓虹先生的名山寶藏之畫作,以窺其奧蘊;有時是兩人借顧飛互通消息:或由顧飛專函向黃賓虹請示要事,或傅雷從顧飛處獲悉去函黃賓虹是否收悉,或由顧飛來傳話傅雷(有一次,顧飛告知身在北平的黃賓虹曾寄畫七十件,而上海這邊四次只收到五十二幅,少了十八幀,這讓傅雷不免內心惶慮,提心是否途中遺失);傅雷與顧飛夫婦一起擔任攝影,拍攝黃賓虹畫會的作品以作留存;傅雷擬約海上雜志為黃賓虹畫會出專輯,而由顧飛夫婦合撰先生小傳……

可以說,在黃賓虹與傅雷的交往中,顧飛成為溝通兩人的藝緣橋梁。正是在她的熱心聯絡下,傅雷能夠與黃賓虹翰墨往返,探討畫藝,請益不斷。

(六)

顧飛的女兒、著名翻譯家裘因老師記得,她來到這個世界的最初印象,就是躺在寫字臺上看天花板上的燈,亮熒熒的,閃花花的,在她的眼前晃來晃去。

母親顧飛則在樓下洗床單。晚上睡覺的時候,兩個女兒睡在她的身邊,一人抱她的一只腿。當顧飛早上醒來的時候,常常發現自己是睡在尿濕了的床單上,讓她哭笑不得。

寒冬臘月,水冰冰冷,洗久了,手指會凍得通紅。但顧飛卻似忘了這些,一邊洗,一邊還想著畫畫的事。盡管時事艱難,但是對藝術,對積年以來的詩學畫藝,她一直心念所系。尤其是,江南名儒錢名山的古學傳承,黃賓虹先生深厚的精神蘊含,始終是她的生命之光。因而顧飛一直恪守師訓,傳承古學文脈,從未想過要放棄。

一九三七年,“八一三”淞滬抗戰爆發后,顧飛一家原來住在南市,戰事一起,氣氛驟然緊張,到處彌漫著危險的氣息。顧飛就帶領家人搬遷到租界,住在堂祖父的亭子間里。

顧飛山水立軸

亭子間不大,能放一張寫字臺,白天可在上面畫畫,晚上就當床用。裘因和兄弟姊妹小時候就睡在寫字臺上。小孩子睡覺不老實,橫七豎八,幾次差點滾下來。顧飛為安全起見,就將寫字臺橫著放,這樣高度降了不少。就算滾下來,也不會摔得很重。

可她畫畫呢,就沒有那么方便了,只能直挺挺地跪在那里畫。有的時候,還要一手抱著孩子,一手畫畫。小孩子的手不老實,喜歡亂扯畫紙,有時候會把顧飛的畫紙扯的稀巴爛,她也不氣不惱,只是將畫紙團揉扔了,再重新開始畫。

或許,賓虹師堅苦卓毅的性格對她有影響,她喜歡純粹地畫畫。雖然在當時,畫家的地位并不高。有一次,一個人坐黃包車來買顧飛的畫,潤例兩元。這原是一樁令人高興的事,可買畫人付錢時,卻一臉不屑的神情,在錢包里反來復去的挑揀,最后挑了一張最破的給顧飛。這種態度深深刺痛了顧飛。但是,她并不因此而看輕自己,反而自尊自重。顧飛性情安靜,只將一腔心事撲在了繪畫上,不斷提高自己的修為與學養。

裘柱常

當時家境艱難,稍微有點菜,得留給先生裘柱常吃,家里人只能吃豬醬油拌飯,因為當時他要到清心中學去上課。有時候,裘柱常還兼職家庭教師,上完課之后還要到學生家里去補課,以貼補家用。顧飛為了讓先生有一副健康的身體,支撐家庭,終是將裘柱常放在第一位,而她自己則吃剩下的。同時,她還要留意一些安全措施。因為裘柱常的關系,家里會有一些進步資料,怕日本人來搜,幸好當時保甲長人還比較好,有時候會偷偷提醒說,日本人來了。顧飛聽了,就趕緊銷掉一些資料,將資料撕碎了用水沖掉。

抗戰勝利后,家境就好了一些。裘柱常已經進了《新聞日報》,三個孩子的學費也可以在報館報銷,顧飛的負擔也輕了許多。于是,讓女兒裘因學彈鋼琴,提高文化藝術修養,成為她的一樁心愿。為此事,顧飛還曾寫有一首詩,詩中說要買一架鋼琴送給女兒,以期她能通過彈曲奏樂,調節生活。顧飛因自己長期受傳統詩詞書畫的影響,深知藝術對人的精神熏陶實為重要。因為女兒隨父親從事外文翻譯,那么鋼琴這一藝術形式,就是女兒最好的選擇。裘因后來,在她翻譯簡·奧斯汀、勃朗特三姐妹、菲次杰拉德等作家作品之余,也的確如母親所愿,有時彈彈鋼琴,心中充滿了歡欣與愉悅。雖然鋼琴是自己買的,但是母親的那份素心情誼,裘因老師一直銘記于心。

(七)

“分明一樣凌寒骨,人比梅花韻更多。”裘因老師回憶往事充滿了溫馨的情味。在她的記憶里,母親還相當低調內斂,很少標榜自己。顧飛常說,畫是好是壞,歷史是會說話的。與女兒閑談時,她還舉一個例子,說古代有位畫家,門前人車馬稀,他的畫無人問津,可經過時間的流逝,現在反而能夠站得住;另一位畫家,當初來求畫的門庭若市,若干年后,卻無人問津了。可見,畫作是優是劣,歷史是會證明的。這樣的言之諄諄,是對自己畫作的自信,裘因老師多年之后仍記憶猶新。

顧飛山水立軸

顧飛一生,兢兢業業,安貧樂道,多注重內向的追求。她年輕時因中國女子書畫會,與謝月眉、馮文鳳、陳小翠等女畫家交游,有過一段絢爛多姿的繪事時光,但后來國事飄零,世風激蕩,加之老師賓翁的去世,先生裘柱常工作的風生水起,她也就很少再參與社會活動,自甘寂寞,遠離塵囂。只是畫畫習字,體會筆法墨妙,卻從未間斷。在她晚年時,要幫帶三個孫輩,白天無暇作畫,便等孩子都睡著了,仍堅持起來畫畫。她并不以此為苦,反而自訂日課,習書繪畫,廣泛涉獵,參研古法,深下功夫。她人雖歸于沉寂,卻為此拓寬了思考的空間,對古人法繪與師訓傳授有了更深的體認。

顧飛在纖纖素毫、幽幽墨香之中,化濁俗為清雅,變奢華為樸素,安靜平和地過著素凈日子。二十世紀九十年代的時候,文史館要辦畫展,有的畫家因為長時間的消歇,難以拿出畫作來供展。顧飛卻因為長時間的積累,一下子能拿出來好多畫來。而且畫多精品,燦然古色,淵乎古聲,不走娟秀浮薄一路,那些淳厚秀逸、氣墨沉雄的畫作,讓人一看就喜歡——幅幅含有數十載筆墨治煉之功,又折射有歷史和傳統的痕跡,能夠經受得住時間的檢驗,這對當時要辦畫展的文史館來說,也是一個福音。

(八)

天增歲月人增詩書,顧飛老人高壽,其氣質溫和,有著素雅的質感,下筆氣勢自然高華,是畫壇閨秀的一枝健筆。

顧飛素有文史雅緣。她本人既有錢名山的薪火傳授,又得黃賓虹的金針相度,于詩詞文章頗有造詣。長兄顧佛影為著名詩人,因善寫“大漠詩”,被稱為“大漠詩人”。夫君裘柱常先生,“與魯迅擦肩而過的詩人”,又為中華上編“四大編審”之一,與詞學家呂貞白、文史學者劉拜山、教育專家于在春三人并列,在上海出版領域揮斥方遒。

這樣的藝壇耆宿,自然吸引文史界人士的目光。

多次聽藏書家、詩人韋泱提起,他曾前去拜訪過百歲顧飛先生。二〇〇五年十一月二十八日,《文學報》資深編輯李福眠先生曾記下這生動的一幕:

昨晚十點,我正疏理是篇拙稿,書蟲韋泱來電話說白天在顧飛先生女兒陪同下,造訪了顧先生。韋泱與端坐于紅木椅上之百歲顧先生合影,十五分鐘后起身告辭。顧先生輕緩地說:“怠慢噢。”

難得的是,李福眠先生在七十年代至九十年代時也曾幾次拜訪顧飛與裘柱常二老。一九七四年十月,他去幽靜的湖南路,踏進小洋房,只見室內“掛著張大千賀婚而繪的彩荷圖、黃賓虹山水畫;冒襄、翁同龢、葉恭綽諸人的條幅、楹聯”“顧飛忙進忙出,只談了執筆無所謂定法,猶如執筷夾菜,能夾起來就行數語經驗”。一九八九年十月,再去顧寓拜訪二老后,他寫道,“我望著二老相敬如賓的背影,春花秋月,歲逝人老,仿佛自己剎那也變成了黃昏之叟。”

三四十年前的舊事,至今讀來悵悵。頗為遺憾的是,網上百度竟將顧飛的期頤之像安到了陳小翠的名下。可見雅懷多屬雅人,閨秀畫家至今仍為俗世之人所隔膜。

裘因老師在《天地入吾廬》扉頁處題簽

戊戌臘月,清冽冬日,聽裘因老師講述母親顧飛先生的當年事,生動有味。她雖壽至八秩有五,但從眉眼中的流動,可見母親顧飛的靈韻。往事悠悠,也可見出顧飛畢生的堅守,以及她在傳承守望中的精神追求。

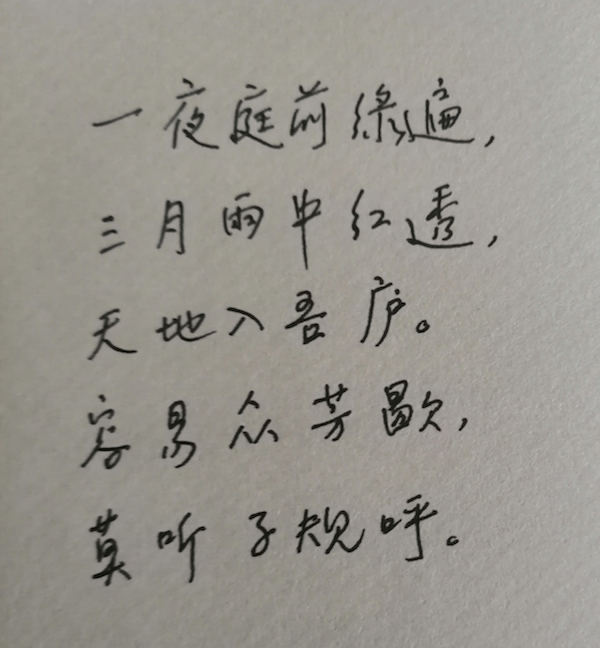

裘因老師手跡

在書扉處,請裘因老師題些幾句:“一夜庭前綠遍,三月雨中紅透,天地入吾廬。容易眾芳歇,莫聽子規呼。”清代詞人張惠言的詞作,顧飛先生曾經抄錄過,小詞大雅,微言深意,與顧飛先生的雅正品味、精神內涵相一致。告辭之際,見室內有顧飛山水小景,蒼渾清潤;隸書書蘇東坡《水調歌頭》,墨跡動人,欣賞了片刻,晤對前賢真跡,感佩萬分。出得門來,冬陽淡薄,眼前是一片充滿生機的超然妙悟。

己亥大暑后改

皖公網安備 34010402700602號

皖公網安備 34010402700602號