杭州西湖長橋之畔的唐云藝術館是一處仿古型的江南園林式建筑,東臨萬松書院,北近柳浪聞鶯,西對雷峰塔,至今已建成20周年。2019年9月29日,展覽“藝德可風——唐云藝術精品展”便在此地開幕,以40余件作品和10多件雜件呈現海派大家唐云的詩書畫生涯及收藏經歷。

現場看到,展覽中既有唐云收藏的八大山人、金冬心等人的作品,一組同時陳列的唐云收藏的八把曼生壺與陳曼生《湘林峰圖》更是引人注目;唐云早期創作、革命題材的畫作以及晚年的精品則展現了唐云的書畫之路。

天下西湖三十六,最憶是杭州。1999 年,唐云藝術館在西子湖畔南山路上建成開放,唐云先生珍貴的195件藏品與書畫捐獻于此,這里也因之成為收藏、研究、展覽唐云藝術文化的中心。2002年秋天,為慶祝西湖南線整合工程的順利竣工,杭州市政府主辦,西湖風景名勝區管委會承辦了“相約西湖”文化系列活動。

西湖邊的唐云藝術館

2019年,在新中國成立70周年、唐云藝術館開館20周年之際、展覽“藝德可風——唐云藝術精品展”在唐云藝術館開幕。

了解到,此次展覽共展出40余件書畫作品和10余件唐云生前所把玩的雜件,除了展出唐云藝術館的館藏精品,更從唐云先生之子唐逸覽、弟子童衍方以及唐云生前好友家中,征集到了多件從未在杭州展出過的精品佳作。

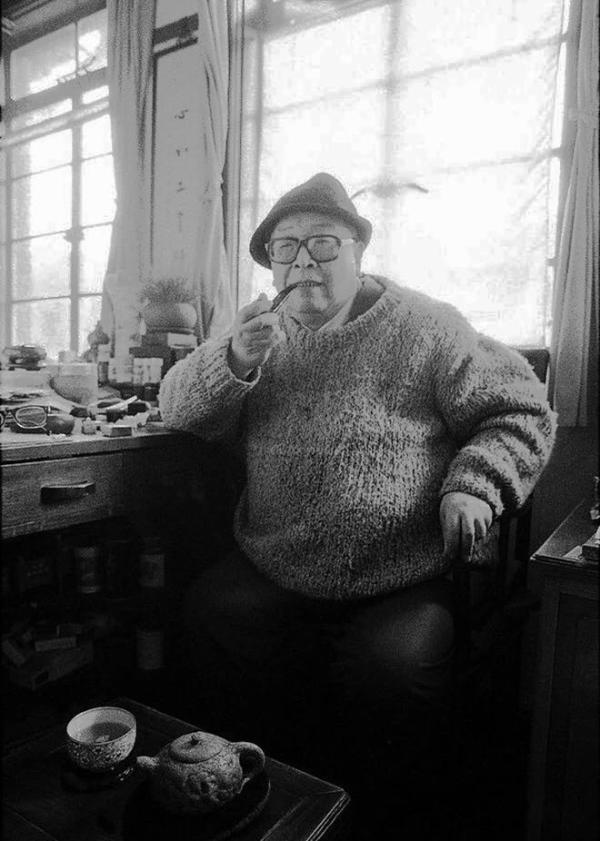

唐云

唐云(1910.8—1993.10),字俠塵,別號藥城、藥塵、藥翁、老藥、大石、大石翁,畫室名“大石齋”、“山雷軒”,浙江杭州人,擅長中國畫、文物鑒定。他歷任新華藝專、上海美專國畫系教授,上海博物館鑒定委員,上海中國畫院畫師、代院長、名譽院長,中國美術家協會上海分會副主席。

唐云以其瀟灑敦厚的人格魅力、深厚的筆墨功夫和清新俊逸的畫風,在中國現代美術史上占有一席之地。唐云的藝術道路是對海派優秀藝術傳統最好的詮釋。

1910年,唐云出生于杭州的珠寶巷,祖父在巷中開有唐記參店,到唐云這一代時,參店的生意已衰落,幼年的唐云對于經營店鋪的生意經全然不感興趣,相反卻對繪畫鐘情有加,在6歲進入私塾以后,唐云經過了多年的熏陶,逐漸開始走上繪畫創作之路。

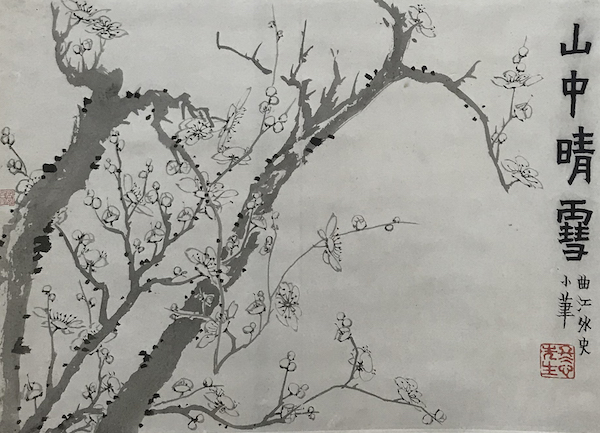

唐云花鳥作品

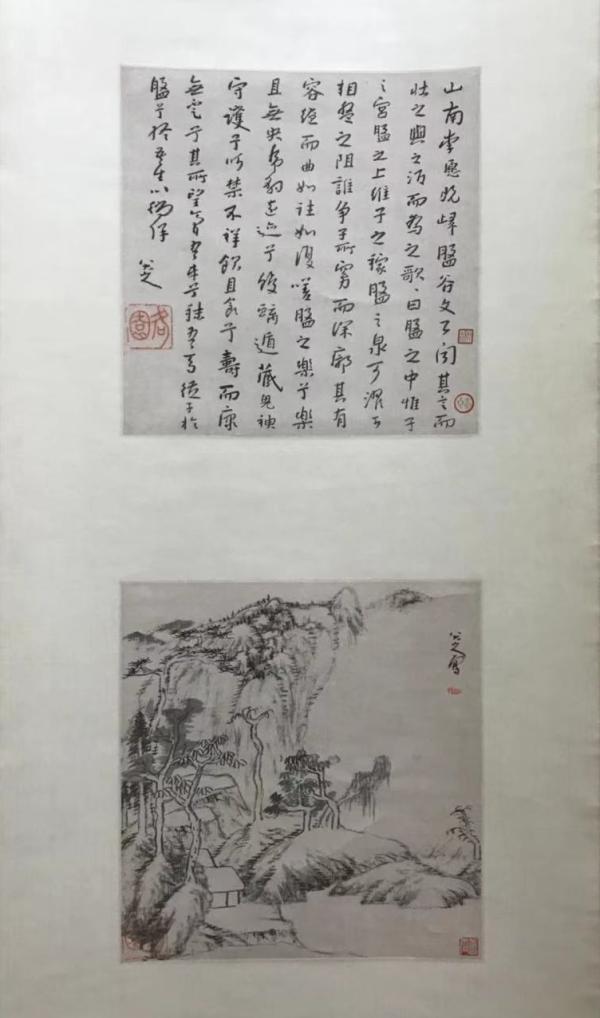

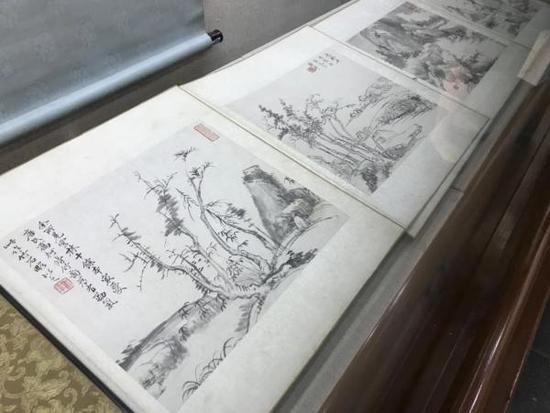

唐云所畫的山水扇面

18歲以后,唐云初露頭角,他精心畫了一批山水扇面,送到扇莊去出售,標價不高,使得百姓消費得起。因此,扇莊銷售的唐云山水扇面便宜又好的消息一傳十,十傳百,杭州城內逐漸開始搶購唐云畫的扇面了。而唐云的名字,無論是聽起來還是寫出來都像唐寅,有些人還以為自己買了一把唐寅的畫扇,進而到處宣傳唐云所畫的扇面,唐云便有了“杭州唐伯虎”的稱號。

學養、理想、人格構成了唐云藝術創作的三大支柱,唐云的豐富學養和扎實的基本功,以及無師自通的稟賦,使他成為一個早熟的畫師。他平民化的藝術理想,使他的藝術始終保持著入世、創新和熱情。

早年,唐云加入西泠印社以后,與社中喜好繪畫的同仁一起發起成立一個純粹研究書畫的團體——莼社。姜丹書、潘天壽、來楚生、高野侯、丁輔之、陳叔通、陳伏廬等書畫名家紛紛加入,在此期間,唐云為了創作,經常跑到虎跑、龍井、九溪十八澗等地方,對景寫生。西湖山水孕育了他的藝術成就。

展出現場,唐云收藏的八大山人作品

展覽現場,華新羅花卉作品

1937年,日本侵華以后,為了躲避戰火,唐云從杭州遷居到了妻子的故鄉富陽。他在富陽寫詩、登上大石山觀看富春江上的風帆,過著一種世外桃源的生活,富陽以元朝名家黃公望的《富春山居圖》聞名,富陽山水為唐云提供了學習黃公望山水的生活基礎,又因居富陽大石山,故而自號“大石居士”。唐云后來說:“五十年前居富春江上,山光云影,朝夕相對,領略變化之妙。彼時家毀于兵火,而對此景色足以怡情可忘憂也。”

1938年后,唐云遷居上海,與鄧散木、白蕉、若瓢等人聯合舉辦了“杯水畫展”,畫名大振。1942年后,唐云辭去教職,專心繪畫,他從山水轉向花鳥,開始逐漸走出自己的畫風,成為二十世紀中國畫壇“海派”畫家中的一杰出代表。

展覽現場,金冬心四條屏之一

展覽現場,金冬心四條屏之一

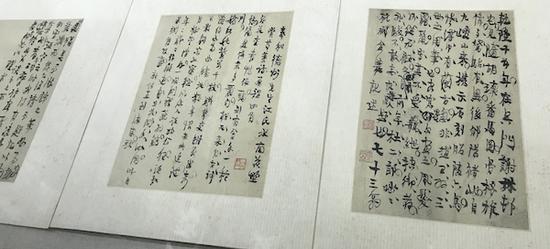

展覽現場,《金農詩詞題記草稿冊》

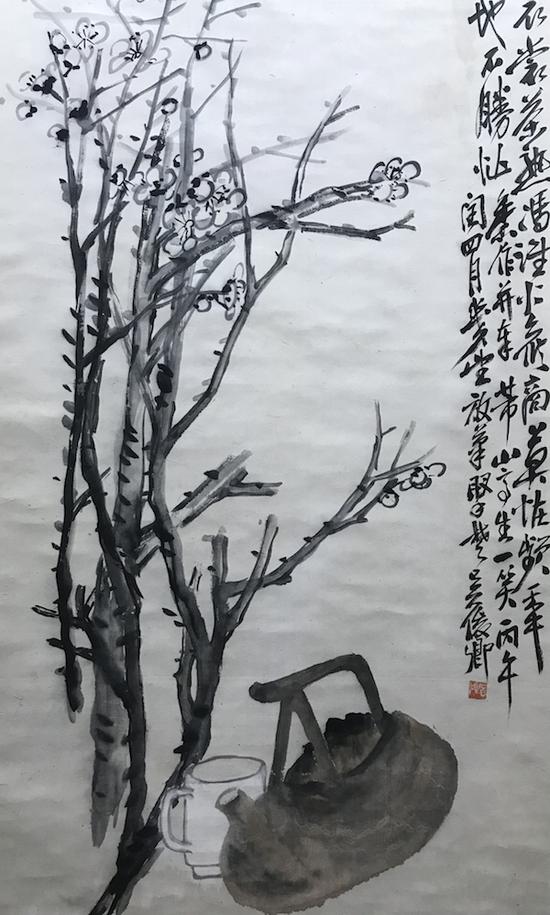

在花鳥繪畫的創作中,唐云吸收華新羅的清秀、金冬心的拙樸,追求自己的花卉以清新俊逸為主,再加入拙樸渾厚的風韻。此次展覽中,首先可以看到的是新羅山人的花卉作品、金農的花卉四條屏和《金農詩詞題記草稿冊》、八大山人擬董其昌筆意的山水、惲南田的《山水冊》、吳昌碩的《花開茶熟圖》等,以此顯示唐云是如何學習、吸收這些藝術先輩的風格的。

展覽現場,惲南田《山水冊》

吳昌碩《花開茶熟圖》

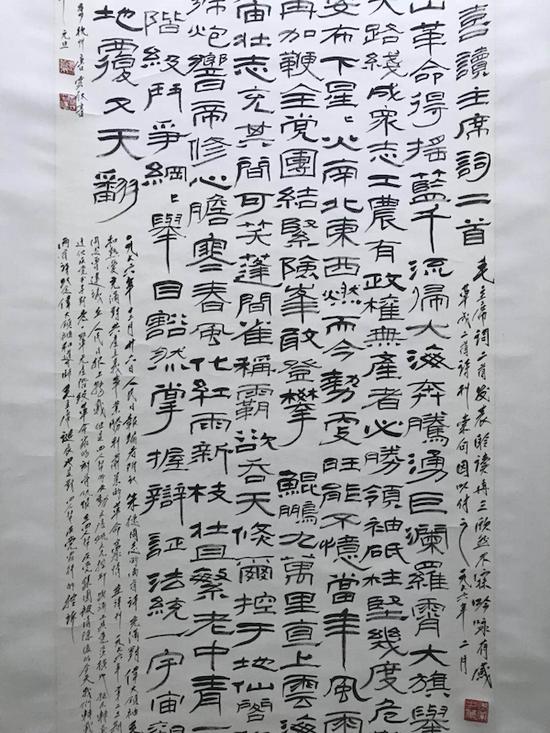

書法家、詩人鄧散木評唐云題畫詩時說:“唐云把東坡樂府快都細嚼緩咽盡了,‘詩不求工字不奇,天真爛漫是吾師’,這是他的看家本領。”“文革”中,受翻譯家傅雷的影響,唐云每天酒余飯后,坐下來靜靜地欣賞一番音樂,然后才到他的畫室里,作畫、寫字或看書。

唐云題畫懷素千字文拓本

唐云隸書作品

唐云他曾經在人民日報上發表文章《畫人民喜愛的花鳥畫》。他從花鳥畫創新的題材選擇、筆墨技巧、生活積累三方面,系統闡述了他對“筆墨當隨時代”新的思考。唐云認為,“在花鳥畫創新上,首先接觸的是在廣闊的自然環境中怎樣選取題材,創造時代風格問題”。

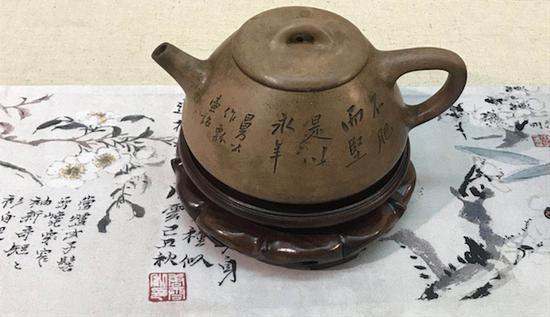

展覽現場,曼生壺、《湘林峰圖》與唐云對聯

在展廳中,最令人關注的是一樓的一組展示,八把曼生壺、陳曼生的《湘林峰圖》與唐云的對聯。

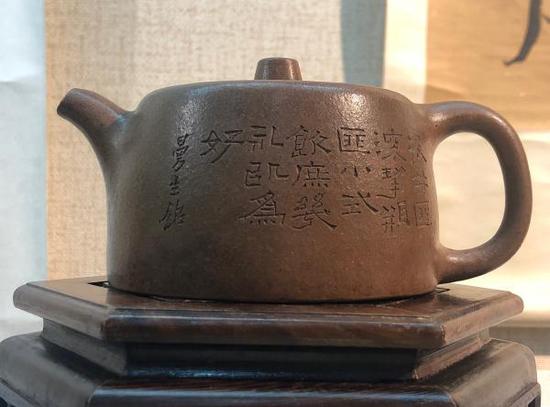

唐云一生雅好收藏,他對紫砂壺、硯臺、竹刻、印章、木板書籍、古書畫都有涉獵,樂此不疲。他好壺藏,當時遠近聞名。他喜歡在紫砂壺上作畫,畫完后由書刻名家沈覺初、徐孝穆鐫刻。在唐云的收藏中,尤以曼生壺為最,晚年唐云把私齋命名為“八壺精舍”,可見其對八把曼生壺的珍視。

展覽現場

曼生壺是西泠八家之一的陳曼生所創,他一生癡愛紫砂,精于金石書畫,所以和制壺名家楊彭年合作,篆刻壺銘書畫于壺上,以文人至高的修養和審美眼光,首創著名的“曼生十八式”,從而使紫砂壺真正成為一件文人雅玩。

唐云的八把曼生壺,為合歡壺2把、扁壺、石瓢、井欄、笠蔭、匏瓜、提梁。每把壺與唐云之間,都有一段故事。

展覽現場,曼生壺

曼生壺

唐云收藏的第一把曼生壺是一把“瓜形紫砂壺”,是他從杭州到上海不久后收藏的。壺上銘文,“試陽羨茶,煮合江水,坡仙之徒,皆大歡喜。”唐云對此一見鐘情,就籌借了四兩黃金買了下來。新中國成立后,他在一個古玩市場上花了二百五十大洋,買下了曾藏于胡佐慶第二把曼生壺;第三把曼生壺則是宣古愚的藏品;第四把則是唐云陪好友在什剎海逛古玩市場,以二十元錢就“撿漏”而得;第五把是胡若思到蘇州舊貨商店看到一把曼生壺,知道唐云喜歡而自作主張買下來贈送給唐云;第六把也是在北京逛古玩市場,花了五十元買來;第七把是“新金陵八家”的亞明贈送,本是亞明家一把被堵住嘴的裝醬油的壺,想請唐云通通壺嘴,卻被唐云看上,其銘文絕妙,“笠蔭喝,茶去渴,是二是一,我佛無說”,深有禪機;第八把是造像像井欄的“井欄壺”,是改革開放后唐云在上海購得,雖小而極具特色,深得唐云喜歡。

唐云愛壺藏壺,不僅僅是壺的本身,就像他自己所說的那樣:“那些雋永的銘文與壺的別致外形交相輝映,互為襯托,取得濃郁的美感和意在言外的藝術趣味,從而把實用的紫砂茶壺升華為藝術珍品。”

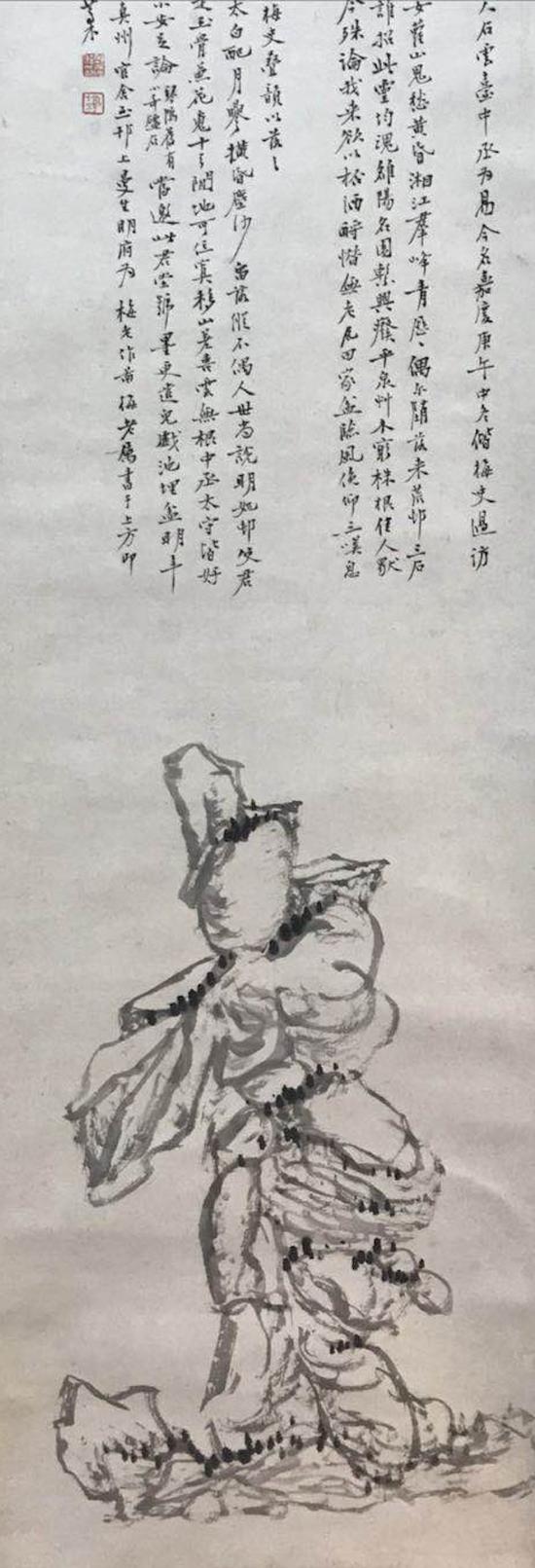

陳曼生,《湘林峰圖》

談及這一組展示,西泠印社副社長童衍方對澎湃新聞表示,“湘林峰也叫美人峰,在陳曼生的作品中,以寫意的筆墨勾勒靈璧石可能也就僅此一張。《湘林峰圖》與八把曼聲壺放在一起展示,可謂相得益彰。”

二樓的展廳現場

世人多知唐云是20世紀海上最為優秀的花鳥畫家代表人物之一,有海上花鳥四花旦之的稱號,但是此次展覽的作品中,山水也成了一大亮點。在展廳二樓,由原上海市園林局局長、黨委書記白書章收藏的冊頁,以革命圣地為題材,筆墨華滋,煙云滿紙,意境超然,雖寫現實景物卻與傳統筆墨意蘊做到了很好的融合。

唐云,革命圣地為題材繪畫

唐云,《光榮之家》

此次展覽作品《光榮之家》是唐云與1951年繪制的。童衍方告訴澎湃新聞,“與創作傳統書畫相比,唐云在這一題材上則要下了更多功夫,畫面上可以看出傳統水墨的技法,也要體現解放軍的力度。”唐云之子唐逸覽表示,“父親在創作這件作品時還未參加工作,是內心而發,也代表了父親對新中國美術發展的期望。”

展覽現場,唐云《毛主席韶山舊居》與《毛主席詩詞對聯》

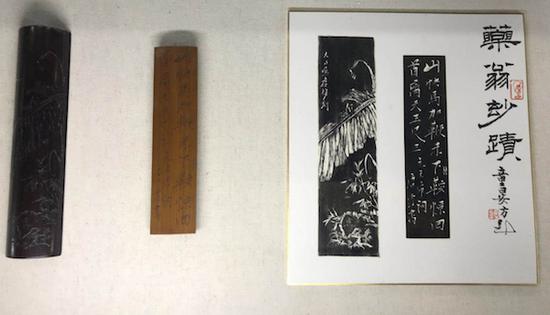

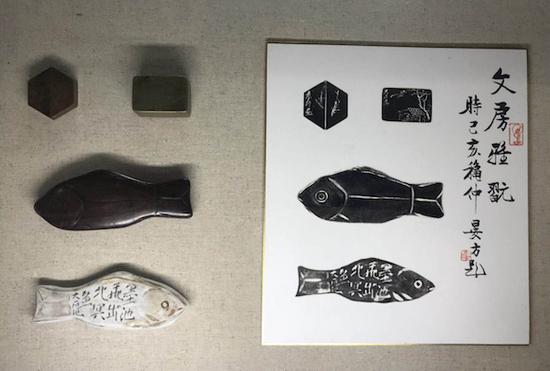

此外,二樓展廳內還有一幅色彩濃艷的青綠山水,是唐云原本打算送給好友林風眠的,畫作題材為毛主席韶山故居,色墨變換,細膩清潤,層次豐富,畫面右邊則有畫家陳佩秋的提拔。當時,這件作品由于種種緣故未能贈出。在雜件展品中,則展現了唐云生前所收藏的臂隔、硯臺和畫疊等,呈現出唐云生前對于文玩的喜愛。

唐云生前所收藏的臂隔與拓本

唐云生前所用的硯臺與拓本

唐云一生多居上海,但對故鄉杭州有著溶于血液的深厚情結,在他畫作中,總以“杭人唐云”落款,以表達他對故土的眷戀熱愛。

作為海派藝術家,如何協調藝術與市場的關系,在唐云看來,一是臨摹古畫,時刻不忘基本功;二是吸收時代氣息,從生活中汲取營養;三是提高文學修養。

唐云生前所用的畫疊與拓本

在當天的研討會上,西泠印社副社長、唐云弟子童衍方、唐云之子唐逸覽分別回憶了印象里的唐云與對他的理解。

許麟廬之子許化遲表示,由于父親曾是榮寶齋的經理,所以和唐云經常來家里喝酒、談售出。許化遲回憶起唐云曾以畫稿換瓷器,展現了其廣泛的愛好以及唐云畫外以外的藝術;上海學者王琪森則從唐云與鄧散木、白蕉一起舉辦的“杯水畫展”談起,說明了唐云對海派花鳥所做出的杰出貢獻,同時,他還強調了唐云對紫砂壺收藏上的貢獻、對紫砂藝人的指點等;西湖左岸總經理劉鈞深也談到了唐云對紫砂壺的貢獻和理解,強調了唐云用曼生壺的精神。

研討會現場

文匯報編輯陸灝強調了唐云對生活的態度與文人趣味以及對于當下的借鑒;澎湃新聞藝術主編顧村言從唐云作品的寫意性談到當下中國美術界寫意精神的缺失與對中國文化、文脈傳承的思考;藝術家嚴克勤也談到了唐云生活詩意化、詩意生活化對當下的啟迪,以及唐云通過陳曼生對文化的傳承。

油畫家邱瑞敏回憶了唐云曾呼吁上海畫院培養研究生、以及在中國畫傳承方面的想法,以說明唐云對于美術教育發展所起到的作用;藝術家魏景山也回憶起了自己對于中國繪畫的理解源自唐云;而上海中國畫院的徐志文也回憶了老師唐云對于自己的指導與中國畫教育的獨到之處。

皖公網安備 34010402700602號

皖公網安備 34010402700602號