2019年10月26日,龍美術(shù)館(西岸館)將推出周春芽個展“東南形勝”,展出作品包括周春芽近期新作、手稿、記錄影像,以及由劉益謙、王薇夫婦收藏的藝術(shù)家1978年至2013年間創(chuàng)作的多個系列代表作。作為此次展覽的學術(shù)顧問,漆瀾見證了周春芽十余年來的語言實驗和新作的誕生,他以近切的視角和敏感的語言寫下了這篇評論。

周春芽,《具區(qū)林屋圖-墨池》, 布面油畫,250×380cm,2019年。圖片版權(quán) 周春芽,龍美術(shù)館

周春芽:東南形勝

文 | 漆瀾

1993年,周春芽在《讀“四王”有感》一文中如此寫道:“我能理解我們當代中國人在擺脫苦難,奔向現(xiàn)代化的過程中對傳統(tǒng)的憎恨和忌諱。”這句話讓我印象深刻。確乎如其所言,細味此語,“這對于現(xiàn)代潮流中還有點逆反心理的人,倒有回味的感覺。”歷史邏輯是神秘而難以揣測的,而突兀的、逆向的經(jīng)歷,需要沉重的代價。百年彈指一揮間,前仆后繼數(shù)代人的青春熱情和現(xiàn)代主義已隱退于“古典”的歷史深處,“回首向來蕭瑟處”,十足令人回味。

但是,在宏大的潮流中,總有幸運兒能夠在百般的顛簸中僥幸地守護完整而自由的靈魂,他們是時代的漏網(wǎng)之魚。我驚嘆于春芽的坦誠,當然,更驚嘆于他的修復和愈合能力。他曾直言:“當我接觸到西方現(xiàn)代哲學思想的時候,我們還不懂《四書》、《五經(jīng)》是甚么,若不是短短的‘批林批孔’運動,我們還不知道習慣了的‘尊重父母’、‘家’是中國價值中最重要的一環(huán)。”八十年代,在曠遠的北歐平原上,云重天低,一個年輕的流浪者驀然聽到了《塞上曲》,條件反射般地想念起了溫暖的故鄉(xiāng),回味起那亞熱帶季風氣候特有的雜沓無序的植被和錯落繁復的山脈褶皺,剎那間醍醐灌頂般地頓悟,從而領(lǐng)略到了傳統(tǒng)文化的真諦。在周春芽的經(jīng)歷中,這種逆向的沖突感尤其顯著,甚至是奠定了他的文化性格底色。

周春芽,《太湖石》,布面油彩,149×119cm,2000年。圖片版權(quán) 周春芽,龍美術(shù)館

個人的閱歷、生命長度與歷史相比起來,有限擬無涯,歷史冷酷無情地淹沒了蕓蕓眾生。然而,文化的奇跡正是拜一種神秘的“韌力”之賜——一種劫余的生命力,在極限之間來回騰挪,反向地創(chuàng)造出了近乎魔幻的文化景觀。在領(lǐng)略了西方外向張揚的文化性格之后,周春芽更加透徹地洞見了傳統(tǒng)文化的內(nèi)向溫和,也更加深切地領(lǐng)會到,“中國文化之所以能延續(xù)數(shù)千年而不斷,卻也是受這種內(nèi)在的韌力之賜。”韌力,這是理解周春芽的又一重要關(guān)鍵詞。在與朋輩聊天時,這個詞至今還間或從他口中情不自禁的蹦出來。

想起了前年,周春芽去虹口看望他104歲高齡的姨媽。姨媽握住他的手,由衷地發(fā)出了讓人驚嘆的驚嘆:“這娃長大了啊!”熟悉春芽的朋友當發(fā)會心一笑,或許,春芽真的長大了——真實不虛。回顧百年,一代又一代人,翻筋斗似的一路折騰過來,彌足興感。余生也晚,不敢貿(mào)然為前輩代言,但不得不對春芽表示敬意:在樂觀、善意和寬和的背后,他所經(jīng)受的磨難和正在承受的壓力,往往因他自由隨性、舉重若輕的創(chuàng)造力而被忽視。輕松是表象,他所經(jīng)歷的磨礪,而其家族所歷經(jīng)的荊棘銅駝般的歷史遭際,并沒有淹沒他的藝術(shù)天分和自由、奔放的熱情,他的頑強存在,本身就是歷史的反向奇跡,積劫而成的正果。

周春芽,《石頭與雜草》,布面油彩,161×130cm,1993年。圖片版權(quán) 周春芽,龍美術(shù)館

時光荏苒,與周春芽認識轉(zhuǎn)眼十五六年了,同聲相求,近朱者赤,也越來越察覺到他掩藏在記憶深處的那種欲言又止的感嘆。他用率真而質(zhì)樸的筆法,將那些沉默的記憶掩藏在重重的語言機關(guān)中。藝術(shù)敘事是精神世界的投射,顯意識和潛意識五味雜陳,甜美與粗陋,教養(yǎng)與野性,光明與晦澀,流暢與突兀,相反相成,在歷史時光中迂回曲折,明滅隱顯。樂觀和天真是春芽的天性,從他筆端汩汩流淌而出,而對于苦難和磨礪,他同樣善待,甚至倍加珍惜。

跟春芽打交道,如果你認為他是天真無心地說出的話,那你有必要當真,這是我一點明確的經(jīng)驗。十年前,春芽就常常對我說,他要游遍東南名勝和那些與文人繪畫緊密相關(guān)的圣地,甚至列出了一長串的名單。當時,我只當他是一時興起,心血來潮。真沒想到,他是當真的。這些年,他一頭埋進中國繪畫史,特別是對元明清三代的重要畫家的活動饒有興味的研究起來,在腦中盤算著要用雙腳去丈量這部偉大的美術(shù)史的發(fā)生空間。

周春芽,《豫園一景》,布面油彩(雙聯(lián)畫),280×360cm,2012年。圖片版權(quán) 周春芽,龍美術(shù)館

近年來,我們終于頻頻出動,一起尋訪江南名勝和前代劇跡。在春芽的史觀中,歷史的興趣點都在具體的空間場景中,而他對時間概念則比較淡漠。他不關(guān)心從趙孟頫到董其昌有三百年的時間,但腦袋中,滿是從松江到湖州的湖山風光;他不關(guān)心從蘇東坡到趙孟頫有兩百年時間,但感興趣的是,蘇東坡到過湖州,而趙孟頫——很遺憾,沒去過四川。經(jīng)常,我會接到他類似“加密”的電話,比如:“走起,我們?nèi)ヌK州看王蒙和黃公望。”我知道,解密后是這樣:“馬上去蘇州的林屋洞和天平山。”

去年,周春芽終于來到江南定居,而用他的話,是“回到了江南”。“凌云一笑見桃花,四十年中始到家”,黃山谷這句詩,簡直是為周春芽量身定制。當然這甚至讓我意外,這位地道的四川老鄉(xiāng)——他骨子里竟然是地道的江南人!也許是他母親給予他的江南基因,讓他成為了必然回流大海的魚。或許是一種先天直覺的召喚,一種根植于內(nèi)心的母語感,讓他選擇了江南。我曾調(diào)侃春芽,畫遍江南,也就真是畫到家了。其實,十多年來,畫遍東南形勝,這個雄心勃勃的計劃一直盤旋在他腦海中,他總覺得自己是欠了賬——欠了向美術(shù)史一個莊嚴的致敬。而對于剛完成的這三組新作,他一再低調(diào)地對我說:“這只是一個開始。”

周春芽,《具區(qū)林屋圖-乙》, 紙本丙烯,180×110cm,2019年。圖片版權(quán) 周春芽,龍美術(shù)館

今年5月初,春芽陪著88歲高齡的母親去到寧波,尋找已經(jīng)在地圖上消失了差不多半個世紀的老家。他攙扶著母親來到南塘老街的一個橋頭,那場景似乎喚醒了母親的童年記憶。也許母親是善意的,她不想讓兒子失望,于是,她樂觀地說找到了老家的位置;也許春芽是善意的,他也樂觀地相信了母親——找到了回家的坐標。在這變動不居的時代,記憶與遺忘賽跑,白云蒼狗,滄海桑田,河山易貌,輿圖換稿,故鄉(xiāng)只剩下夢痕依稀的傳說,詩意和鄉(xiāng)愁,僅僅是對再也回不去的故園的想象和追念。但善意與樂觀,可以慰藉行色匆匆的游子鄉(xiāng)愁,甚至劫難。

春芽擁有頑強的選擇性記憶,他一直相信這種樂觀,這種樂觀給予了他繼續(xù)創(chuàng)造的理由和激情——或許正如歌德所說:“歷史賦予我們最好的東西,就是它所激起的熱情。” 因此,在春芽的歷史觀中,沒有固定的錨點,更沒有正統(tǒng)概念,他更相信靈感和熱情,而對先驗的理論或假設的邏輯缺乏興趣。他對歷史的關(guān)注更多是靈感式的頓悟,是審美的,而非邏輯分析和價值皈依。他的好古不是留戀于古老趣味的復古,而是相反,是與古人的抗辯。而他曾對我說道:“沒有正統(tǒng)和復古的背景,這正是現(xiàn)代繪畫的最大貢獻和進步。”他對歷史的追憶,不是撤退,而是在歷史中去直面沉重的壓力,甚至是,在歷史壓力之下,把自己逼迫到無路可退的境地,從而破釜沉舟、孤注一擲——絕非尋求安全,而是放膽豪賭。

歷史內(nèi)容在春芽的腦海中不是歷時性的序列,而是共時性地懸浮在一個開放無邊的空間中,如星漢無涯的太空,他自由地從一個星球飛向另一個星球。這種思維特點在他畫面空間中展現(xiàn)得淋漓盡致。盡管早年接受了嚴格的版塊和結(jié)構(gòu)訓練,但他最享受的空間仍然是開放自由的散點式的空間,并認為這是中國書寫語言最為精髓的空間表現(xiàn)智慧。書寫性的繪畫語言與象形文字是胎息相通的孿生兄弟,圖形的書寫與語言文字的書寫有著內(nèi)在的基因聯(lián)系,這是母語一般強大的傳統(tǒng)——這正是春芽認為的最重要的傳統(tǒng)。

周春芽,《太白山圖》局部,布面油畫(四聯(lián)畫),250×1200cm,2019年。圖片版權(quán) 周春芽,龍美術(shù)館。

春芽的開放思維和想象力時時感染著我們,他也有較真的實證,但更有天真的想象。在畫室里,他經(jīng)常攤開中西方名家的畫冊,進行對比研究,在歐洲現(xiàn)代主義繪畫及德國表現(xiàn)主義繪畫中,興致勃勃的去尋覓那些與中國書寫暗通消息的端倪,并想象通約的可能性。他把黃賓虹的山水與塞尚的風景做對比,把梵高的花卉和黃賓虹的花卉做對比,每每有驚人的發(fā)現(xiàn)。當然,他不會在畫布上去刻意模仿前人的圖式和形跡,而是進行適合自己手感、語感和材料的全新轉(zhuǎn)換。他自己低調(diào)地認為:“我的興趣不是局限在油畫領(lǐng)域,而是對語言邊界的拓展。”

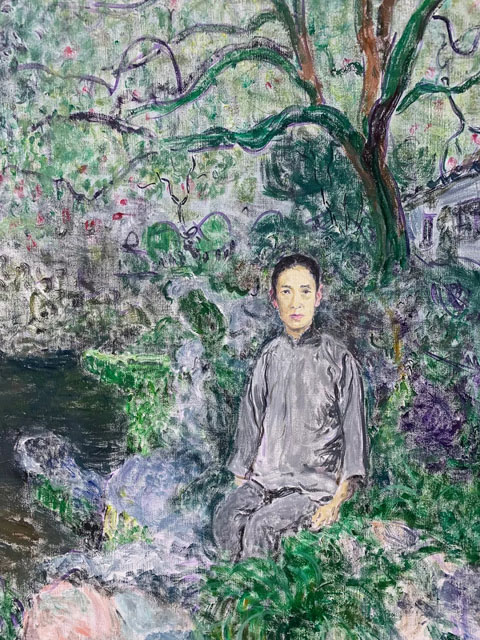

春芽90年代早期曾鐘情于八大的高簡、張揚,曾刻意轉(zhuǎn)換八大的語言;曾長期流連于董其昌的幽綿淡遠,他欣賞的董其昌,并非高山仰止、集闕大成的典范,而是欣賞他進退裕如的語言才華,和他對傳統(tǒng)圖式的高超的綜合轉(zhuǎn)化能力。這些古典的啟示,曾給他的實驗帶來了興奮劑,讓他在現(xiàn)代主義及表現(xiàn)主義繪畫中找到暗合的信息。在90年代的山水和太湖石系列中,既蘊藏著古老的文人筆墨涵養(yǎng),又展現(xiàn)出強烈的現(xiàn)代視覺意味。

自2010年以來,春芽一直注重對王蒙和石溪的筆墨研究,但出人意料的是,他將這些靈感令人難以置信地轉(zhuǎn)化成了妖冶的桃花和神奇的園林景觀。春芽從不簡單地挪用表層圖式,對傳統(tǒng)資源,他一直有一種生猛而出人意料的改造能力。他沒有迂腐的考據(jù)意識,但有敏感的現(xiàn)場意識。他曾告訴我:“我們的價值,不是繼承了什么,而是證明了有價值的東西,仍然能承載我們的激情。”近年來,春芽對王蒙燃起了熊熊的熱情,《太白山圖》、《具區(qū)林屋圖》、《丹山瀛海圖》、《青卞隱居圖》、《花溪漁隱圖》、《秋山草堂圖》……他與這些經(jīng)典朝夕相處,竟日流連。說實話,他的較真勁兒和實驗的執(zhí)行力,讓我這山水科班出道的反倒生出了臨淵羨魚之嘆。

周春芽,《太白山圖》局部,布面油畫(四聯(lián)畫),250×1200cm,2019年。圖片版權(quán) 周春芽,龍美術(shù)館。

新作《具區(qū)林屋圖》(組畫)便是留意于王蒙的語言研究,帶有強烈的實驗性質(zhì)的作品。這組作品以太湖林屋洞為造境藍本,持續(xù)數(shù)月完成了兩件巨幅的布面變體,以及兩件紙本變體。有意思的是,他天真地將自己的工作室以任性的筆觸放置進了這個洞天樂府之中。為了創(chuàng)作這個系列,他曾邀我一起飛往臺北,到臺北故宮博物院仔細觀摩王蒙《具區(qū)林屋圖》,并曾先后兩次進入林屋洞考察。這一組作品是與六百多年前的王蒙的對話,從物象形態(tài)、筆觸和色彩來看,與他90年代“中國經(jīng)驗展”的那組山水作品有一定程度的呼應,但書寫性更為純粹,更富有細節(jié)層次,畫面場景更為充實。春芽的《具區(qū)林屋圖》借用了王蒙拍塞滿密的經(jīng)典范式,同時綜合借鑒了沈周《廬山高》的崇高感,強化了形感和結(jié)構(gòu)秩序,巧妙地借鑒了古典青綠山水的色澤感,氣質(zhì)顯得古雅、內(nèi)斂。細審筆致,處處輕松率真。但深知周春芽作畫習慣的朋友都知道,這些看似隨意的物象,全部都有現(xiàn)實的、確切的藍本。他習慣于這樣的較真,腦子里裝滿了江南真山真水和園林角落,他可以一邊畫,一邊像熱心的導游一樣向你細心指點:那兒是來自天平山,那兒是來自林屋洞,那兒是來自片石山房,那兒是來自獅子林……胸中丘壑,臚列五岳,所有物象全部由來有自,信而有征,從不輕易杜撰或敷衍了事。盡管采用了散點透視,但春芽一直對自由的空間有極高的警惕:開放的空間更需要嚴明的秩序約束,否則,物象失于統(tǒng)轄,極易淪為散兵游勇。春芽對畫面結(jié)構(gòu)和形式感有著極強的控制力,總是能舉重若輕地兼顧平面感和縱深感,將場景的空間表現(xiàn)和敘事輕松達成平衡。他的《具區(qū)林屋圖》顯然是與王蒙唱對臺戲,顛覆了文人內(nèi)向、矜持的語感,筆觸顯得率真、任性甚至頑皮,同時大膽地汰煉了物象細節(jié)。在他的觀念中,書寫是一種加速的繪畫策略,是筆觸與形象最高效率的動態(tài)匹配。他要的是一種動態(tài)的涌現(xiàn)感,而不是一個靜態(tài)的景觀圖像。在語言和修辭層面,周春芽一直是高度自覺的。

周春芽,《太白山圖》局部,布面油畫(四聯(lián)畫),250×1200cm,2019年。圖片版權(quán) 周春芽,龍美術(shù)館。

春芽對王蒙的研究興趣衷心如熾,欲罷不能,他目前階段性地認為:在“元四家”中,王蒙具有最高的繪畫天賦和再現(xiàn)能力。或許,就目前而言,他在王蒙身上找到了可以“借題發(fā)揮”的興奮點。

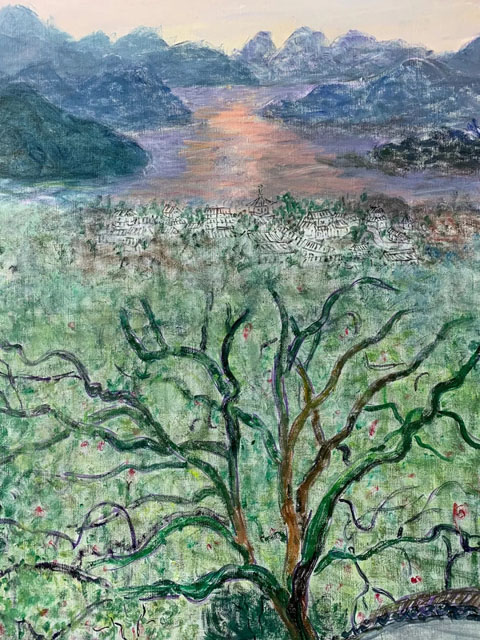

今年5月,我們一起去寧波天童寺,他實地踏訪了王蒙《太白山圖》劇跡衍生之地,并開始全身心地計劃著自己的《太白山圖》。在他眼中,王蒙的魅力不是來自語言風格和形式層面,而是他作品中蘊藏的那種深深沉浸的現(xiàn)場關(guān)照和高妙的表現(xiàn)智慧。這種沉浸感召喚著他的內(nèi)心沖動,要親自去驗證六百多年前的現(xiàn)場,尋找到自己視覺和內(nèi)心的服帖。

周春芽在太白山采風。

周春芽和88歲高齡的母親在太白山上。

春芽挽著88歲高齡的母親走在太白山的松徑上,在他臉上,我分明看到了那種天真的興奮,見他開心地笑道:“這是我媽的老家——外婆家——嘿嘿,我曉得咋個畫了。”他轉(zhuǎn)過身對他母親說:“我要把你、把外婆、爸爸、冬苗和夏紅——把我們?nèi)叶籍嬤M去。”在那一刻,他腦海里其實就萌生了與王蒙對話的機關(guān),或一個契機,而王蒙的太白山,僅僅是他借題發(fā)揮的由頭。在春芽看來,最好的語言具有一種如母語般的親切感。

在這張巨大的作品中,他壓縮了場景的細節(jié),對現(xiàn)場物象進行了適合書寫的改造,形廓簡明,秩序井然。構(gòu)圖分為四個單元,每個單元都是獨立完整的敘事情節(jié),將母親的少年、青年、老年和家庭身世的敘述劃分成四幅緊密連屬的畫面。這也是他向母親的獻禮,當然,更是他關(guān)于自身文脈和藝術(shù)旨趣的巧妙托喻。

周春芽,《太白山圖》局部,布面油畫(四聯(lián)畫),250×1200cm,2019年。圖片版權(quán) 周春芽,龍美術(shù)館。

這件巨大作品創(chuàng)作時間持續(xù)了幾乎整個夏天,而實際的準備時間,大概至少有兩三年的時間。我們一起飛臺北看《具區(qū)林屋圖》,去蘇州探訪林屋洞;飛沈陽看《太白山圖》,去寧波太白山拜謁天童寺,將無人機放至高空俯瞰周遭地貌,比照王蒙原作進行較真的分析和考證;去上海博物館看王蒙的《丹山瀛海圖》,去寧波丹山赤水實地考察,并用無人機拍下周遭概貌,比對山東嶗山的場景……春芽對現(xiàn)場高度重視,對于古代山水原作,他從不輕信逸筆草草之說。當然,對于那些逸筆草草的作品,他似乎也并沒有多大興趣。從現(xiàn)場回到畫室,一邊翻閱古代資料,一邊比對現(xiàn)場照片和影像,但他不是想如何表現(xiàn)一處古跡,而是在投入的想象:如何能營造出一個超越前人的視覺奇觀。

周春芽在丹山赤水采風。

在新作中,可以看到春芽筆性的一些轉(zhuǎn)變,行筆速度更加沉穩(wěn),色層如積墨一般層層疊加,非常注意筆觸之間的錯落揖讓。去年冬,我們一起在北京故宮博物院看四王展覽,他站在一張王原祁仿王蒙山水前看得入神,似乎是自言自語:“慢下來是一種功夫,感覺快的其實要慢,金剛杵力大無窮。”書寫不是制造肌理,而是力量、速度的高效控制。即使是可以使用薄油靈巧地進行烘染的背景和負空間,他也盡量用帶有摩擦感的筆觸去書寫出來。在新作中,收斂了流暢、帥氣的用筆,盡量樸素沉著。當然,他細心尋找與王蒙語言的對應邏輯,與王蒙的《太白山圖》在語言和形式上形成一種若即若離的互文關(guān)系。但細心人會發(fā)現(xiàn),他對王蒙的圖式形態(tài)、質(zhì)感、色彩進行了逆向的解構(gòu)。更重要的是,他是敏感地面對一個直覺的現(xiàn)場,遠比津津樂道于筆墨考據(jù)高出一竿頭。

與前幾年的園林作品相比,春芽在色彩上也做了新的嘗試。新作大量采用低價色和灰色,更注重厚薄對比,材質(zhì)飽和度也控制得“惜墨如金”,先前的刺激色感也有所收斂,氣質(zhì)更趨于含蓄內(nèi)斂。春芽對色彩、空間和平面結(jié)構(gòu)下足了功夫,跳躍、擰曲的筆觸,加上補色反差,使畫面顯得透明、斑斕、光彩照人;利用陰陽反襯,巧妙地表現(xiàn)了光感,畫面散發(fā)出一種柔和、泛漫的光感,不確定的光源使場景更顯神秘宏大。春芽一直不喜歡過于實事求是的直白景觀,他一直重視內(nèi)心視覺,更注重離形得似,對現(xiàn)實場景的超越和形而上的轉(zhuǎn)化才是他的修辭目的。那些看似近乎涂鴉的筆觸,全是從現(xiàn)場中一步步推演而來的,全是從現(xiàn)場中抽取而來的具體的物象高度符號化的痕跡。他有意打破傳統(tǒng)書寫點線的孤立和分割感,不用圓錐中鋒的筆觸,而是用粗大如帚的刷子,正、側(cè)、順、逆變換不定,筆觸更趨雜沓;以大馭小,愈是細微,越是用大筆揮策而出,大匠運斤,腕底生風,整個畫面彌漫出一種雄闊蒼茫的氣象。

周春芽,《太白山圖》局部,布面油畫(四聯(lián)畫),250×1200cm,2019年。圖片版權(quán) 周春芽,龍美術(shù)館。

語言本身就是思想,語言的魅力不是外在的炫耀,而是內(nèi)心真實的樸素顯現(xiàn)。春芽從不拘執(zhí)于局部的精致和完整,對光滑和流暢也具有先天的抗拒力。在他看來,這個世界,已經(jīng)不缺少甜美和完整的景觀圖像,缺少的是——直指人心的樸素力量。

2015年,春芽在《仿石濤畫意》上題了一首詩:“三百年前石濤公,想見其人與我同。舊曲新翻唱楊柳,顛倒古今如夢中。”好一個“顛倒古今如夢中”,正是他那種“大道氾兮,其可左右”的騰挪意識和鮮活的創(chuàng)造激情,讓他在古人面前,觸手成春,心神俱旺。在太白山上,他探訪前賢劇跡,如虔誠的信徒神情端穆地走在朝圣的甬道上;而在他自己的畫面中,又恍如一個天真的少年,歡快地奔跑在去往外祖母家的山路上——任性、敏感、質(zhì)樸的語感,讓人艷羨,將古老的王蒙帶到了一個“顛倒古今如夢中”的青春世界。周春芽,一直是一個令人意外的逆行者,穿行于較真與天真之間,——當春乃發(fā),花開滿樹。

2019年10月10日于上海

2018年10月27日,藝術(shù)家周春芽與本文作者漆瀾在遼寧博物館觀摩王蒙《太白山圖》。

皖公網(wǎng)安備 34010402700602號

皖公網(wǎng)安備 34010402700602號