臺(tái)北故宮博物院“以文會(huì)友——雅集圖特展”10月5日開幕,澎湃新聞獲悉,此次展覽展出歷代以雅集為主題的書畫作品28件(組)。本次展覽以六個(gè)單元:“晉唐風(fēng)流”、“雅集典范”、“想像雅集”、“亂世唱和”、“慶生為名”、“皇權(quán)宴會(huì)”,展示歷史上著名的雅集盛事,如后世爭相追隨仿效的雅集典范——蘭亭雅集;想象中的風(fēng)雅盛事——西園雅集等。其中也會(huì)穿插一些趣味小品,呈現(xiàn)文人面對即席演出的壓力與靈感迸發(fā)。展期持續(xù)至12月25日。

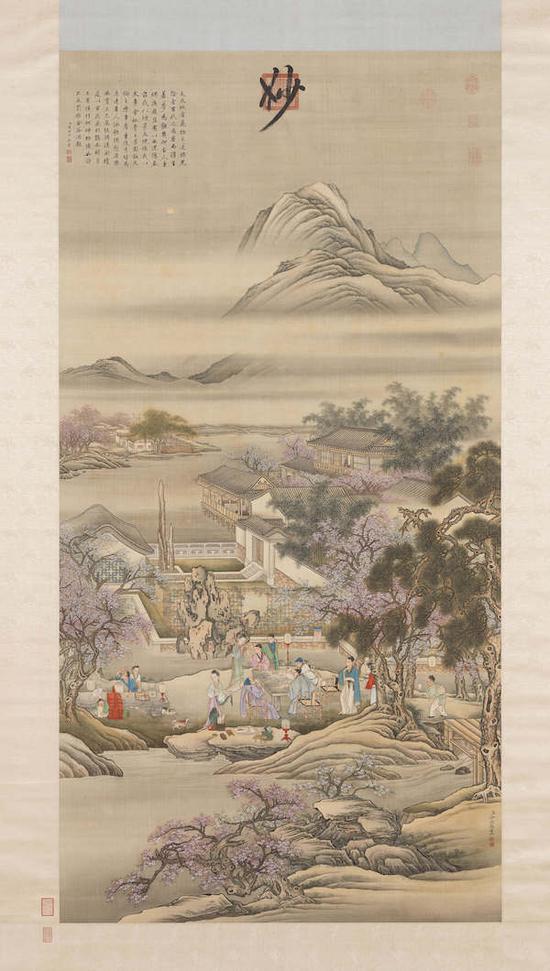

宋人 《西園雅集圖》(局部)

雅集是古代文人的派對形式之一,舉辦聚會(huì)的理由是各式各樣的,規(guī)模亦可大可小。在雅集的活動(dòng)里,主人與賓客除了享用精致美味的佳肴,也會(huì)有吟詩、鼓琴、對弈、觀畫、品茗等助興活動(dòng),更不用說宴會(huì)上即席揮毫、題詠等具紀(jì)念性質(zhì)的副產(chǎn)品產(chǎn)出。宴集上文人之間相互激蕩與較勁,因此雅集亦可說是文化力的孕育搖籃。天下第一行書《蘭亭序》即蘊(yùn)生自東晉癸酉年(353)暮春三月的一場盛會(huì),此次聚會(huì)少長咸集,眾人流觴賦詩,由王羲之(303-361)作序,不僅蔚為千古佳話,更成為后世追隨仿效的雅集典范。

所謂的雅集圖不僅是聚會(huì)之后的圖像紀(jì)錄方式,也是對前人盛會(huì)景況的追摹想像。舉凡聚會(huì)場景、參與者、活動(dòng)細(xì)節(jié),乃至于布置陳列與筵席用器等,經(jīng)由畫家的巧手,得以具象化,甚至加入新的表現(xiàn)元素。流轉(zhuǎn)在不同時(shí)空的雅集圖,也因?yàn)槌掷m(xù)被創(chuàng)造與變化,而有了新的生命。宴會(huì)上的文化競演雖然為文人帶來壓力,這些煩惱又以獨(dú)特而優(yōu)雅方式被包裝呈現(xiàn),成為雅集活動(dòng)的趣味衍生。

晉唐風(fēng)流

許多直至今日膾炙人口的晉唐名士軼事,是后代對風(fēng)流人物想像的典型,例如七步成詩、東山絲竹、李白與《清平調(diào)》等,這些精彩的故事,在圍繞著文藝素養(yǎng)來展現(xiàn)。琴、棋、書、畫四藝不單是個(gè)人的修養(yǎng),也是文士藉以交往的模式,在詩文唱和與觥籌交錯(cuò)之際,形塑出各種聚會(huì)的風(fēng)雅形象。本單元以晉唐名流的故事,作為一窺雅集活動(dòng)的起點(diǎn)。

宋 緙絲 《謝安賭墅圖》

本幅以淝水之戰(zhàn)為背景,記述謝安(320-385)面對敵方大軍壓境,猶能從容以對、舉重若輕之事。畫中二人在奢華高雅的空間里對奕,遠(yuǎn)方露出建筑一隅,暗示別墅的范圍遼闊。黑衣者謝玄甫下子,腳踏木屐的謝安已準(zhǔn)備贏得此局勝利,同時(shí)前線也傳來捷報(bào)。

緙絲技巧與人物形象不似宋代作品,然畫面對故實(shí)細(xì)節(jié)著墨較為豐富,或有古老的圖像版本依據(jù)。

清 冷枚 《春夜宴桃李園》

本幅取材自李白(701-762)《春夜宴桃李園序》,描寫桃李花盛開庭園中的夜間游宴活動(dòng),畫上除了文士飲酒賦詩,還有仕女逗弄小狗以及偷喝酒和打盹的童仆,充滿輕松歡愉的氣氛。此序?yàn)槔畎籽鐣?huì)上有感而發(fā)之作,勉人珍惜良辰美景并及時(shí)行樂。

冷枚為清代康熙、乾隆朝宮廷畫家,善畫人物與宮苑景色,此畫顏色濃麗,工整嚴(yán)謹(jǐn),是清宮繪畫細(xì)膩華美風(fēng)格的典型之例。

清 董邦達(dá) 《灞橋覓句》

本幅以唐代鄭綮(九世紀(jì)下半葉)灞橋詩思的故事為本,描繪詩人于風(fēng)雪紛飛的山林間尋覓靈感的情景。苔點(diǎn)式的白雪轉(zhuǎn)化了雪景的枯冷寂靜感,與盛開梅花共同打造出繽紛熱鬧的灞橋景致,畫中文士騎驢前行,童仆擔(dān)酒捧梅跟隨在后。畫中未見沉吟覓句之苦,反而充滿了愜意游賞之樂。

雅集典范

永和九年(353)三月,王羲之邀集友人在浙江會(huì)稽山的蘭亭舉行修禊雅集,是一場當(dāng)代名流薈萃的風(fēng)華盛事,更為世人留下有“天下第一行書”美譽(yù)的《蘭亭序》。在唐代帝王偏愛王羲之與士人交往文化的推波助瀾下,蘭亭集會(huì)逐漸超越其他雅集,取得典范性的地位。宴席上群賢畢至,曲水流觴、競詩罰酒等活動(dòng),也成為后代舉行雅集時(shí)所追仿的模式。

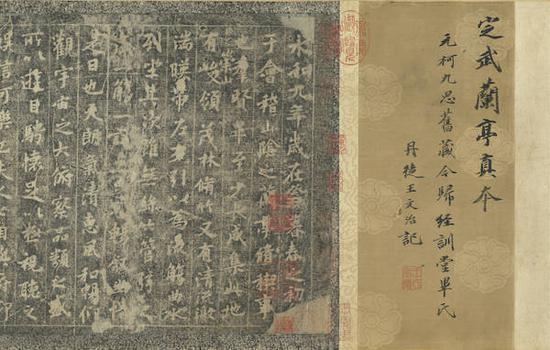

宋拓 《定武蘭亭真本》(局部)

宋拓 《定武蘭亭真本》(局部)

宋拓 《定武蘭亭真本》(局部)

宋拓 《定武蘭亭真本》(局部)

宋拓 《定武蘭亭真本》(局部)

王羲之《蘭亭序》原跡雖已失傳,卻有眾多臨摹本與拓本流傳于世。定武蘭亭即為拓本的一種,是刻帖系統(tǒng)里品質(zhì)最佳的版本。本幅為傳世定武蘭亭之完整宋拓本,有明確宋、元人鑒藏記錄,元文宗鑒藏印與相關(guān)題跋,顯示這件作品曾于元代幾場重要的集會(huì)中被觀覽。

此本雖經(jīng)過摹寫、刻石、拓印等多次復(fù)制工序,仍然可以看出王羲之行書的流暢與妍麗。

明 李宗謨 《蘭亭修褉圖》(局部)

明 李宗謨 《蘭亭修褉圖》(局部)

明 李宗謨 《蘭亭修褉圖》(局部)

明 李宗謨 《蘭亭修褉圖》(局部)

明 李宗謨 《蘭亭修褉圖》(局部)

明 李宗謨 《蘭亭修褉圖》(局部)

明 李宗謨 《蘭亭修褉圖》(局部)

王羲之蘭亭宴集舉行于西元四世紀(jì),留下《蘭亭序》書法名跡,然而到九世紀(jì),才出現(xiàn)蘭亭圖繪。如今流傳廣泛的版本,為傳李公麟所繪《蘭亭修禊圖》的刻石拓本,以臨溪亭榭為始,與會(huì)者列坐于曲水兩岸,旁有榜題錄出名銜與所賦詩文。從內(nèi)容表現(xiàn)來看,本幅顯然屬于此系統(tǒng)。

畫中人物描繪精致,設(shè)色秀雅,場景細(xì)節(jié)豐富,增添觀賞之趣。

傳宋 李公麟 《苦吟圖》

三名文士倚坐在幾案旁,有人持卷斜倚沉吟,也有人持筆苦思,還有人托腮凝視著案上的白卷,充分傳遞出因?yàn)槿狈`感,遲遲無法下筆的窘境。通幅線描流暢,人物形象纖細(xì),舊籤題雖訂為李公麟,但從畫風(fēng)推測,應(yīng)是明代人的作品。

想象雅集

相傳北宋皇室駙馬王詵(1048-1104)曾在府邸舉辦過一場風(fēng)雅盛事“西園雅集”,當(dāng)代的文化名流如蘇軾(1037-1101)、黃庭堅(jiān)(1045-1105)、李公麟(約1049-1106)、米芾(1052-1108)等人皆為座上賓,會(huì)后由李公麟繪圖、米芾書寫記文來紀(jì)念這個(gè)難得的盛會(huì)。經(jīng)過研究,這場盛會(huì)應(yīng)非實(shí)際發(fā)生,書法與繪畫等紀(jì)念物的流傳,則是后人偽造托名的結(jié)果。盡管歷代對此集會(huì)真假時(shí)有討論,但并未阻礙時(shí)人對西園雅集的向往之情,明代中期更出現(xiàn)大量的追摹、托名之作,成為相當(dāng)特殊的文化現(xiàn)象。

宋人 《西園雅集圖》(局部)

宋人 《西園雅集圖》(局部)

宋人 《西園雅集圖》(局部)

乾隆皇帝(1735-1796在位)藉由題跋表示對此畫作者歸屬的看法,他認(rèn)為畫中人物面部寬圓,衣摺如古篆籀的用筆,并非李公麟所繪。更因舊題識(shí)漏誤過多而決定裁去重裝。在對照圖記判讀畫中人物身份之后,親自題寫其名于旁,并責(zé)成董誥(1740-1818)將這段勘誤過程題寫于卷末。顯然,這股晚明吹起的西園雅集風(fēng)潮,也順勢進(jìn)入清代宮廷。

亂世唱和

元代江南士人的交往互動(dòng)頻繁,人際網(wǎng)絡(luò)錯(cuò)綜復(fù)雜,雅集的參與者身份多元,除了文士、僧侶、道士等,也有非漢民族(色目人)的加入。有三五知己好友的聚會(huì),也有動(dòng)輒十?dāng)?shù)人的宴集,這時(shí)期會(huì)較為積極地為聚會(huì)留下紀(jì)念,例如共同觀覽作品,并書寫題跋;或?qū)Ⅲ巯g相互酬唱的詩句集結(jié)出版成冊。顧瑛(1310-1369)編輯的《玉山名勝集》、《草堂雅集》、《玉山記游》,即是數(shù)十次雅集唱和的出版物。這個(gè)時(shí)代或許對宴會(huì)唱和是短暫的,紀(jì)念品是永恒的概念特別有感,因此強(qiáng)調(diào)這些可以成為追憶念想的媒介。

清 華嵒《 玉山雅集圖》

顧瑛(1310-1369)舉辦了高達(dá)三十多次的雅集,是為“玉山雅集”,宴會(huì)結(jié)束后并將筵席上的酬唱之作集結(jié)出版,達(dá)三冊之多。相較于蘭亭修禊、西園雅集等有大量的圖繪流傳,玉山雅集顯得缺乏,據(jù)載張渥(活動(dòng)于14世紀(jì))曾繪圖以為紀(jì)念,今已不見。

這件作品原名《竹溪六逸》,后來由經(jīng)頤淵(1877-1938)改訂為《玉山雅集》。

元 黃公望 《九珠峰翠》

從題跋可知此為黃公望(1269-1354)為楊維禎(1296-1370)所作,描繪楊氏客居之處——松江地區(qū)附近的風(fēng)光。相較于顧瑛雅集的熱鬧喧騰,三五好友的聚會(huì)更顯深刻情誼。

畫面中層疊巒石與山頂平臺(tái),組合出富有變化的山體動(dòng)勢,加上以墨色營造山石的松軟濕潤及山峰稜線之間短墨線構(gòu)成的蓊郁樹林,營造生意盎然的氣息,是黃公望山水畫特色。

慶生為名

慶生會(huì)是今日尋常不過的活動(dòng),然而在古代并非如此。一直到魏晉時(shí)期,因佛教傳入的影響,生日才開始受到重視。除了少數(shù)的個(gè)人,一般都是帝王和宗教人物,才會(huì)被當(dāng)成舉行祝壽活動(dòng)的對象。清代出現(xiàn)以紀(jì)念文化偶像之名,在其誕辰舉辦的雅集,最著名的例子,就是以蘇軾為中心的“壽蘇會(huì)”。參加者會(huì)準(zhǔn)備具象征意義的紀(jì)念品,共同觀賞書畫碑帖,題詠?zhàn)髟姡踔翐]毫作畫,成為此時(shí)新的雅集特色。

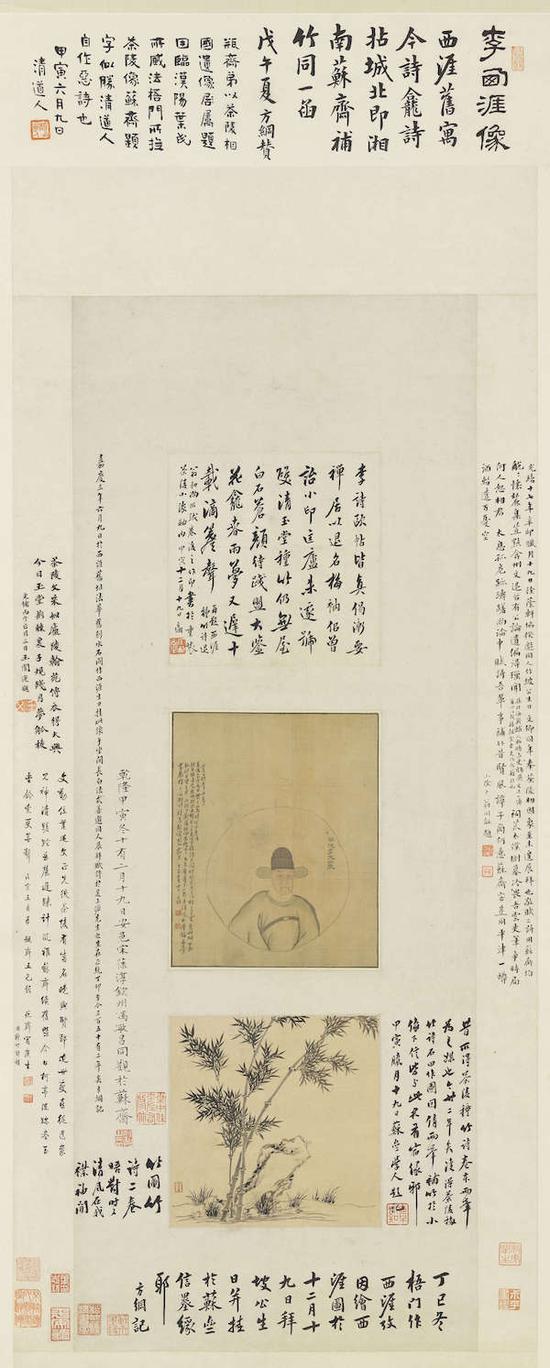

清 翁方綱題李東陽像 羅聘補(bǔ)竹

“壽蘇會(huì)”帶動(dòng)以雅集慶生的風(fēng)氣,此畫即見證了兩個(gè)祝壽雅集的互動(dòng)。其一是掛于翁方綱(1733-1818)舉行的壽蘇會(huì)中觀覽,另一是法式善(1753-1813)懸掛此作與賓客一同展拜、賦詩,以紀(jì)念李東陽(1447-1516)生日。

根據(jù)題跋,此像應(yīng)為翁氏委托王穆峯所繪,在羅聘(1733-1799)居中牽線下,翁方綱先后收藏了李東陽的《種竹詩卷》和《移竹詩卷》,故請羅氏以另紙畫竹,與小像同裱于一軸。

皇權(quán)宴會(huì)

古代與皇帝權(quán)力相關(guān)的宴會(huì)雅集,包含皇帝直接參與或者透過制度機(jī)制所舉行的活動(dòng)。與帝王直接相關(guān)的例子不勝枚舉,如唐代曲江宴、宋徽宗與三館秘閣、元文宗與奎章閣等,是推升藝術(shù)文化發(fā)展的主要力量,也往往為后人所向往。但形成大量圖畫流傳,十八學(xué)士的題材堪為代表。此題材隋著時(shí)代的推進(jìn)而形成多種樣貌,從早期的功臣圖模式,到宋元以后雅集化的表現(xiàn),圖繪的文化意義也隨之改變。

傳宋徽宗《十八學(xué)士圖》

本幅描繪文士聚會(huì)的場景,或宴飲品茗、或賦詩作書、或游園賞景。童仆林立,臂鷹控騎,捧硯執(zhí)卷,奏樂備茶,氣氛熱鬧歡愉。

史載秦府十八學(xué)士每日分三班輪值,與時(shí)為秦王的李世民討論經(jīng)史。宋代之后多見雅集式的描繪,應(yīng)為想像的場景,相較于出現(xiàn)較早的功臣式圖像著重于個(gè)別性、身分官職的區(qū)別,此處已然是去識(shí)別化的處理。

傳宋人 《十八學(xué)士圖(書)》

傳宋人 《十八學(xué)士圖(畫)》

這套作品為四件組,描繪著官服的文士于悉心布置、陳設(shè)精美的園林中,進(jìn)行琴、棋、書、畫的活動(dòng)。畫中人物表情動(dòng)作較為優(yōu)雅,刻意營造高雅靜謐的氣息,對于器用、家具描繪精詳,造型內(nèi)斂含蓄,用色典雅古樸,不以華麗取勝,而以質(zhì)感展現(xiàn)文人低調(diào)奢華的品味。應(yīng)為明人所作,但有上追宋人之意。

清 張廷彥 《畫登瀛洲圖》

唐太宗(626-649在位)登基前,于秦王府立文學(xué)館,敦聘十八位學(xué)士。學(xué)士因輔佐有功,位居要津,備受禮遇,后代以“登瀛洲”稱之,表示對此際遇的欽羨之情。

本幅構(gòu)圖、人物尺寸與從事活動(dòng)皆異于明代以來常見形式,采“之”字型構(gòu)圖,并依循遠(yuǎn)近以合理比例安排景物大小;學(xué)士散置于園苑中,以談?wù)摰浼〈倨鍟嫽顒?dòng),可視為乾隆朝對故實(shí)新解之作。

皖公網(wǎng)安備 34010402700602號

皖公網(wǎng)安備 34010402700602號