由恭王府博物館和保利藝術(shù)博物館共同主辦的“萃錦曩懷——清代藝術(shù)珍寶展”將于2019年10月2日在恭王府博物館樂道堂開展。本次展覽遴選百余件清代玉器、瓷器及掐絲琺瑯器物以饗廣大藝術(shù)同好。

“一座恭王府,半部清代史”。本次展覽展廳位于恭王府樂道堂內(nèi),清代按照以東為尊的習(xí)俗,宅院里最主要的人物住在東路,恭親王奕訢以此為起居處后,更名“樂道堂”,并自稱“樂道堂主人”。

恭王府正在努力打造一個(gè)富含王府文化特色的博物館,做好“王府文化”內(nèi)涵的挖掘,在學(xué)術(shù)研究的基礎(chǔ)上,恭王府策劃與引進(jìn)相關(guān)題材的展覽。本次“萃錦曩懷——清代藝術(shù)珍寶展”是保利藝術(shù)博物館與恭王府博物館首次共同主辦的清代文物展。

正如展覽前言中所說:“恭王府作為現(xiàn)代的、公眾的、開放的博物館,與保利藝術(shù)博物館共同主辦“萃錦曩懷——清代藝術(shù)珍寶展”,經(jīng)歷史文脈的穿綴,將清代藝術(shù)珍寶萃集成展,是對過往時(shí)代生活審美的檢視與回顧,也是對高雅情趣的再度詮釋與弘揚(yáng),以對應(yīng)社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展,人們?nèi)找嫣岣叩奈幕枨蟆薄?/p>

此次展覽展廳的正殿展品以玉器為主,玉文化在華夏大地上有著近萬年的悠久歷史,在各類藝術(shù)珍品中保持著旺盛的生命力,可崇禮,可尚美,既可賞其天趣,亦可觀其琢磨技藝。兩側(cè)配殿則分別展出了瓷器和琺瑯器。瓷器是中華文化的符號(hào),琺瑯更是中西文明結(jié)合的代表,經(jīng)過工匠精湛工藝水平和高雅審美追求的淬煉,成就了實(shí)用與藝術(shù)完美結(jié)合的珍品。

本次展覽力求學(xué)術(shù)性與藝術(shù)性的兼顧,所遴選的百余件展品皆為珍品。展陳大綱通過了數(shù)輪專家討論才得以通過,更為重要的是,為了保證展品的質(zhì)量,特別準(zhǔn)備一周的時(shí)間為本次展覽的展品進(jìn)行了文物鑒定工作。本次所遴選出的百余件展品,皆須通過保利藝術(shù)博物館與恭王府博物館雙方專家顧問團(tuán)隊(duì)的兩次背靠背鑒定才準(zhǔn)許參展,不僅要求展品的定名、斷代及材質(zhì)的正確性,更要求展品具備足夠的藝術(shù)性、趣味性,以求每件展品都能完美的表達(dá)出本展覽的策展理念。

展品中有得到乾隆、嘉慶二帝珍愛并在壺底及壺身分別刻有“乾隆御用”和“嘉慶御用”雙款的白玉御制盤龍壽字壺;有一面陽刻篆書“雙鳳呈祥”與上方雙鳳圖形相呼應(yīng),一面淺浮雕刻盛開的牡丹花,寓意“花開富貴”,又與雙鳳構(gòu)成“鳳穿牡丹”的吉祥圖案的白玉雙鳳呈祥佩;有化裁宋人審美并延續(xù)或創(chuàng)新的仿汝釉貫耳菊瓣瓶及青花纏枝花卉貫耳菊瓣瓶;有可謂迄今最小的銅胎掐絲琺瑯鼎式爐,小器大樣,或曾收藏于乾隆皇帝“百什件”的盒子中,體現(xiàn)乾隆帝的“游戲趣味”的心頭之物的銅胎掐絲琺瑯花卉紋三足小爐。

本次展覽展期為六周,橫跨十一假期。為了充分發(fā)揮博物館的宣教職能,以呼應(yīng)“以人為本”的策展理念,本次展覽將舉辦大量的藝術(shù)、學(xué)術(shù)類的講座、交流活動(dòng),以饗廣大觀眾對于高雅審美趣味的追求。

當(dāng)此金秋之時(shí),在古色古香的樂道堂,欣賞這百余件清代藝術(shù)珍寶,足以怡神暢懷,從中體味中華民族深厚的文化內(nèi)涵。

[重點(diǎn)器物賞析]

白玉御制盤龍壽字壺

白玉御制盤龍壽字壺

本件器物壺嘴和壺把上以兩條盤龍為裝飾,龍身蜿蜒盤曲,輪廓呈“壽”字形,此器形在清代非常流行。而壺底及壺身分別刻有“乾隆御用”和“嘉慶御用”雙款,可見乾隆、嘉慶倆位皇帝對此件器物的鐘愛。

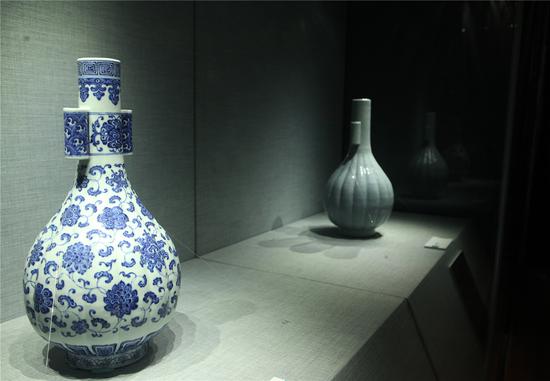

青花纏枝花卉貫耳菊瓣瓶 仿汝釉貫耳菊瓣瓶

青花纏枝花卉貫耳菊瓣瓶 仿汝釉貫耳菊瓣瓶

兩件器物器型相似,造型挺拔秀美,直口長頸,頸部兩側(cè)配置雙貫耳,菊瓣形制圓鼓腹,下承圈足,設(shè)計(jì)的靈感當(dāng)自宋代官窯貫耳瓶樣式略加化裁而來,再以腹部配加以菊瓣形制,古樸亦有創(chuàng)新,其腹部為十六瓣菊瓣形制,底部圈足修整細(xì)膩,中心書寫“大清乾隆年制”六字篆書款。其一施以仿汝釉,可謂宋人審美之延續(xù)。而另一件通體以釉下青花裝飾,自上而下繪畫四重紋飾,雖見枝蔓纏繞而毫無凌亂繁縟之感,可謂宋人審美之上的再度創(chuàng)新。

仿汝釉桃形洗

仿汝釉桃形洗

取折枝壽桃為形,大桃為用,化作洗堂,小桃為飾,依仿一側(cè),秀葉舒卷自如,偶有一兩片攀附洗邊,嬌俏十足。通體施仿汝釉,燒造亦采汝窯常用之支釘燒,釘痕處涂以黑褐色料,底以青花書“大清乾隆年制”六字三行篆書款。

掐絲琺瑯喇嘛塔

掐絲琺瑯喇嘛塔

掐絲琺瑯喇嘛塔

銅胎,露胎部鎏金,通體以淺藍(lán)色掐絲琺瑯為主,由上而下共分塔剎、塔身、須彌座及足四部分。塔剎火焰、日、月、華蓋飾鎏金,代表佛教中最理想的天界;相輪上斂下豐,層層堆棧,共十三級(jí),象征佛教十三重天。塔身為覆缽式,塔肩部浮雕多組鎏金獸面紋,口銜瓔珞,前部置一福壽紋佛龕,內(nèi)供有設(shè)色描金佛像。腹部飾有掐絲琺瑯寶相紋。須彌式塔座呈方形,分有上下二層,中間束腰,飾有琺瑯卷草紋和仰蓮紋。方形須彌座則分上下二層,上部平臺(tái)上刻單層覆蓮瓣,座上圍欄飾鎏金花卉紋,邊飾卷草紋;下部飾仰覆蓮瓣,蓮瓣挺拔飽滿,配列錯(cuò)落有序,邊飾卷草紋。底部四面則分別有鎏金天王作負(fù)重為足,天王發(fā)髻高聳,頭戴五葉阿彌陀佛圣冠,以寶珠作頂嚴(yán),呈忿怒相,面部肌肉鼓起,雙目圓睜,細(xì)眉橫飛,呲牙裂嘴,面部肌肉隨之呈現(xiàn)生動(dòng)神情。耳側(cè)繒帶飛揚(yáng),所穿布履高度寫實(shí),衣袖飛揚(yáng)自然,長袍翻卷,圓肚露出,動(dòng)感十足。雙手向后,呈蹲跨作負(fù)重姿,天王的臉部、圓肚、雙臂與雙足飾以局部鎏金裝飾,予人穩(wěn)重之感,充滿宗教神秘色彩。

銅胎掐絲琺瑯花卉紋三足小爐

銅胎掐絲琺瑯花卉紋三足小爐

可謂迄今最小的銅胎掐絲琺瑯鼎式爐,器物小器大樣,仿商周青銅器鼎式爐的造型樣制,平沿直口,兩側(cè)雙耳,豎直朝天;爐上設(shè)蓋,蓋頂微隆,中心另鑄圓球提鈕,爐身雙耳提鈕皆以鍍金裝飾,光澤通亮。爐身深腹下斂,腹下設(shè)三柱形足,足柱與腹部銜接處另雕琢鍍金獸面裝飾,威嚴(yán)雄姿,不遜他器。腹底中央陽刻“乾隆年制”款,亦以鍍金裝飾,彰顯皇家雍容華貴氣象。爐身器表以琺瑯彩繪為飾,通體施藍(lán)色釉料為地,爐蓋描繪一對五瓣對稱花卉圖案,花朵兩側(cè)各出兩枝卷藤葉蔓盤繞于爐蓋器表。爐腹正面亦繪制花卉卷藤裝飾,然花卉造型更為華麗茂盛,花卉花瓣嬌羞翻轉(zhuǎn),左右藤枝纏繞翻折,葉肥花茂,富貴艷麗,其上圖案,又以金線掐絲勾邊描繪,清晰雋美,精致奪目,實(shí)為乾隆年間宮廷御制佳品。乾隆喜愛的小件珍寶玩物,往往收藏在叫“百什件屜”的盒子里,極盡賞玩之能事,可謂無處不用心,體現(xiàn)出乾隆帝的“游戲趣味”。

[萃錦曩懷——清代藝術(shù)珍寶展]

時(shí)間:2019年10月2日至11月15日(具體開放時(shí)間以恭王府博物館通知為準(zhǔn))

地點(diǎn):北京市西城區(qū)前海西街17號(hào) 恭王府博物館 樂道堂

皖公網(wǎng)安備 34010402700602號(hào)

皖公網(wǎng)安備 34010402700602號(hào)