《紫氣東來》 紙本設色 ?石丁

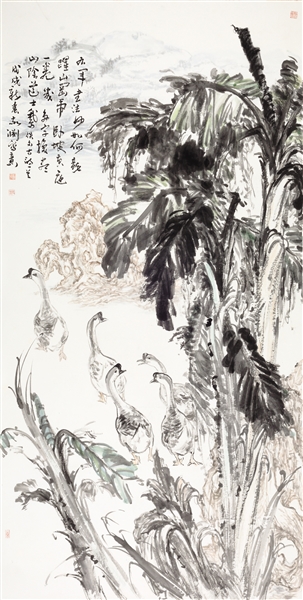

《右軍愛鵝詩意圖》??紙本設色?石丁

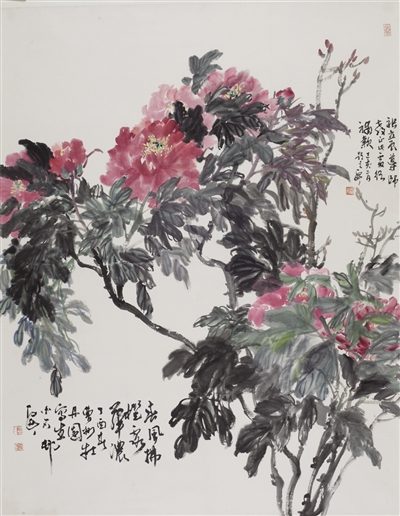

《寫生牡丹》 紙本設色 石丁

石丁,原名袁敬淵,山東人。因為癡迷篆刻,刻印時常遇印石上的石釘,“石”取敬仰古人石濤、石谿之意,“釘”去金留丁,取人丁健壯之意——故筆名“石丁”。

石丁從小愛好學畫,在他小時候那個年代要找個美術(shù)老師非常困難。上世紀70年代石丁師從張劍萍、何乃奇老師學習繪畫。石丁與別的學生不一樣,特別喜歡粘著老師。一不用上課就跟著張劍萍老師去出黑板報,老師用粉筆勾出仿宋大標語,石丁就沿著他畫的粉筆印抹顏色。兩年后張劍萍老師調(diào)到了縣城,老師看石丁畫畫如此用心,專門寫了封介紹信,介紹他到附近縣城文化館的何乃奇老師那專門學素描。何乃奇是古元、羅工柳的學生。于是一到周末石丁就去何乃奇老師那臨摹石膏,開始系統(tǒng)地接受素描訓練。有一定基礎后,老師讓石丁去生活中多寫生,訓練不同質(zhì)感的表現(xiàn)方法。讓石丁記憶猶新的是老師專門拿出王式廓的《血衣》來給我講解如何表現(xiàn)質(zhì)感,在哭訴的勞動人民的衣服是粗布質(zhì)感的,地主的衣服一看就是綢緞,旁邊的條筐線條也有藤條的感覺。這對以后石丁用筆墨去生活中感悟和表現(xiàn)各種物象的質(zhì)感,打下了良好的基礎。

上世紀80年代定居廣州后,出于對篆刻的癡迷。師從汪新士先生學習篆刻。汪先生是“西泠印社”創(chuàng)始人之一的王福庵的弟子,秉承“老師是怎樣教我的,我亦怎樣教學生”的宗旨,汪新士老師對學生嚴格要求。臨摹漢印要求印文絲毫不差,氣息也要一致。

2005年,石丁在機緣巧合之下認識了郭方頤老師。郭方頤的梅花和紫藤畫得非常好,受老師影響,石丁也很喜歡畫這兩種題材。由于之前沒有系統(tǒng)地學習國畫,郭方頤老師第一次看石丁的畫就提出:你的畫有很強的畫譜氣、江湖氣和市儈氣,正規(guī)學畫畫一定要改掉這些毛病。為糾正石丁這些不良習氣,郭方頤甚至將石丁用慣的毛筆也換成他用的細細的長鋒羊毫,引導石丁以書法入畫。

2009年,石丁到中央美術(shù)學院張立辰寫意高研班學習。張立辰為潘天壽的親授弟子,而潘天壽為吳昌碩門下弟子。張老師對各種繪畫理論的研究更系統(tǒng),對大寫意花鳥畫的研究更是有一套自己的理論體系。要求學生“過五關(guān)斬六將”,對傳統(tǒng)國畫進行系統(tǒng)的臨摹學習。石丁印象中光是臨摹任伯年的畫都有70多張。篆印、書法、繪畫上的整合,讓他在筆墨技法上對中國畫的認識上升到了大寫意畫的新的高度。

多年的藝術(shù)實踐,讓石丁認識到,真正中國畫的法門,不是書上寫的,都是口傳心授的。

對話:

廣州日報:學習篆刻的“刀法”對你寫意花鳥畫的“用筆”有什么影響?

石丁:篆刻是書法的延續(xù)。要研究篆刻,就必須研究篆書,了解篆書的淵源、變化。我們要刻一個漢印,就不能帶著秦印風格,也不能有隋唐的氣息。刀意和筆意的融合體現(xiàn)出來的“用筆”,到吳昌碩、齊白石就達到了高峰,稱之為“金石之氣”。金石之氣說到底就是講究中鋒用筆。篆刻本身也講究虛實變化和節(jié)奏感,應用到畫面上,則“疏可跑馬,密不透風”。詩書畫印是互相影響、互相貫通、互相取意的。以前的老先生講,一個畫家不一定要四絕,但一定要四全。

廣州日報:中國畫的寫意精神具體是指什么?

石丁:寫意精神是相對于西方繪畫的寫實來說的。西畫是由光影塊面來組成畫面,強調(diào)筆觸,不講究線條。中國畫更講究線條。張立辰先生說過,中國畫無論工筆畫、寫意畫,都是寫意。這和中國的哲學思想是一脈相承的。南朝·齊畫家謝赫的繪畫“六法”是品評中國畫的準則,“?一氣韻生動是也,二骨法用筆是也,三應物象形是也,四隨類賦彩是也,五經(jīng)營位置是也,六傳移模寫是也。”其中氣韻生動、骨法用筆都是寫意,可見寫意在中國畫的重要性。寫意的特點貫穿中國的文化之中,包括戲劇、繪畫、武術(shù)、中醫(yī)等,這是中國文化的特點。中國寫意畫從蘇東坡到明代徐渭、陳淳,再到清代揚州八怪、吳昌碩。寫意畫是一個非常系統(tǒng)的體系,法度嚴謹,技術(shù)高超,不經(jīng)過嚴格的訓練和長期學習是很難登藝術(shù)殿堂的。中國畫的寫意不是隨意。

廣州日報:從你的個人作品中哪些方面體現(xiàn)了這種寫意精神?

石丁:作品中體現(xiàn)寫意精神是兩個層面的,即是精神的又是物質(zhì)的——精神層面,有沒有意可寫?意境高不高?中國傳統(tǒng)的文化底蘊有沒有?還有你的生活認識你深不深刻。一花一葉,對大自然、對生命有沒有感悟,能不能引起共鳴?物質(zhì)層面,你有沒有筆墨?有沒有正規(guī)訓練?章法上來講,結(jié)構(gòu)、起承轉(zhuǎn)合、開合、虛實、黑白分布好不好?章法布局、各種呼應有沒有筆墨氣味等等。寫意精神就體現(xiàn)在筆墨揮灑之中。

廣州日報:你怎么看待具有表演性質(zhì)的當代書法?

石丁:其實書法現(xiàn)在是最興旺發(fā)達的,但是缺乏真正的書法家——這是一個很矛盾的狀況。古代書法是一個高峰,古人用筆更講究,古人修養(yǎng)更高、學問更大、心態(tài)更好,可能我們窮其一生也不能達到古人一點皮毛。現(xiàn)代某些表演性質(zhì)的書法作品,能給不了解書法的人直接的刺激,但是這與書法藝術(shù)的美感是兩回事。

石丁,原名袁敬淵,山東曹州人。現(xiàn)為中華文化促進會會員、中國文物協(xié)會會員、天津工業(yè)大學藝術(shù)研究所藝術(shù)總監(jiān)。個人書畫篆刻集有《金石之韻》《時代印跡》《袁敬淵刻心經(jīng)》《石丁花鳥畫集》出版發(fā)行。

皖公網(wǎng)安備 34010402700602號

皖公網(wǎng)安備 34010402700602號