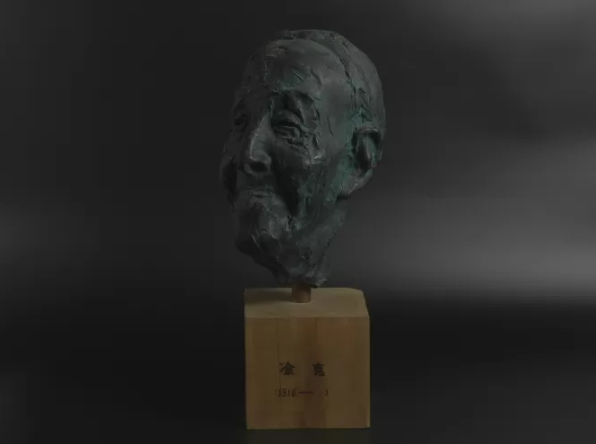

潘天壽銅像

2019年8月24日下午,全國(guó)政協(xié)常委、中國(guó)美術(shù)館館長(zhǎng)、中國(guó)美術(shù)家協(xié)會(huì)副主席、法蘭西藝術(shù)院通訊院士吳為山為支持浙江美術(shù)館的學(xué)術(shù)研究與文化建設(shè),捐贈(zèng)其雕塑作品《潘天壽銅像》,捐贈(zèng)儀式在浙江美術(shù)館西廣場(chǎng)舉行。中國(guó)文聯(lián)副主席、中國(guó)美術(shù)學(xué)院院長(zhǎng)許江,潘天壽之子、中國(guó)美術(shù)家協(xié)會(huì)原副主席、中央美術(shù)學(xué)院原院長(zhǎng)潘公凱,中國(guó)美術(shù)館副館長(zhǎng)安遠(yuǎn)遠(yuǎn),浙江省美術(shù)家協(xié)會(huì)副主席、浙江美術(shù)館館長(zhǎng)應(yīng)金飛,浙江美術(shù)館黨總支書(shū)記、副館長(zhǎng)杜群等出席捐贈(zèng)儀式并一同為雕塑《潘天壽銅像》揭幕。

潘天壽銅像

雨后青山鐵鑄成,吳為山雕塑作品《潘天壽銅像》

吳為山,雕塑家,全國(guó)政協(xié)常委、中國(guó)美術(shù)館館長(zhǎng)、中國(guó)美術(shù)家協(xié)會(huì)副主席、法蘭西藝術(shù)院通訊院士。曾獲英國(guó)皇家“攀格林獎(jiǎng)”,俄羅斯國(guó)家藝術(shù)科學(xué)院最高金質(zhì)獎(jiǎng)?wù)拢R浮宮國(guó)際美術(shù)金獎(jiǎng),米開(kāi)朗基羅勛章,新中國(guó)城市雕塑建設(shè)成就獎(jiǎng),首屆中華藝文獎(jiǎng),“全國(guó)中青年德藝雙馨文藝工作者”。英國(guó)皇家雕塑家協(xié)會(huì)院士(FRBS),意大利藝術(shù)研究院榮譽(yù)院士,俄羅斯藝術(shù)科學(xué)院榮譽(yù)院士,香港中文大學(xué)榮譽(yù)文學(xué)博士。代表作有《馬克思》、《侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀(jì)念館大型組雕》等。

吳為山首創(chuàng)中國(guó)現(xiàn)代寫(xiě)意雕塑之風(fēng),一直以挖掘和精研中國(guó)傳統(tǒng)文化為人生命題,弘揚(yáng)和傳承中華傳統(tǒng)文化。他長(zhǎng)期致力于中國(guó)文化精神在中國(guó)雕塑創(chuàng)作中的表現(xiàn),創(chuàng)作了大量具有國(guó)際影響力的雕塑作品。其雕塑作品《潘天壽銅像》著重反映了潘天壽先生作為儒家知識(shí)分子的精神面貌,于沉靜中透射出“強(qiáng)其骨”的內(nèi)在歷史感和使命擔(dān)當(dāng),可視吳為山先生品讀潘天壽人生和畫(huà)作的行動(dòng)結(jié)晶。正如吳為山在《雨后青山鐵鑄成——讀潘天壽》一文中所闡述的那樣,“中國(guó)畫(huà)一代宗師潘天壽,在風(fēng)起云涌的外部環(huán)境和跌宕起伏的人生際遇中,孕育了鐵骨錚錚而又溫厚敦實(shí)的品格,造就出格局宏大、氣象渾穆、雅儒雄闊的藝術(shù)。” “他創(chuàng)造性地融合“奇美”與“壯美”兩個(gè)審美范疇,拓展了傳統(tǒng)“陽(yáng)剛之美”的內(nèi)涵。其畫(huà)中的“奇美”,雖源于八大山人、石濤等前賢大師,卻沒(méi)有后者的悲憤,而是充滿“思接曠古而入于恒久”的高華古意和“至大、至剛、至中、至正”的浩然之氣,與“壯美”共同組成了人格符號(hào)的價(jià)值取向。倘若用潘天壽自己提出的概念來(lái)形容“奇美”與“壯美”相融后的視覺(jué)特征,即“霸悍”。”正是因?yàn)閷?duì)潘天壽先生藝術(shù)精神的深刻理解,使得吳為山的雕塑作品《潘天壽銅像》形神合一,完美傳達(dá)出潘天壽先生內(nèi)在的精神品質(zhì)。

重溫二十世紀(jì)中國(guó)畫(huà)大師的身姿風(fēng)骨、精神風(fēng)范

潘天壽(1897-1971),浙江寧海人,原名天授,字大頤,號(hào)阿壽、雷婆頭峰壽者。曾任國(guó)立藝專教授、校長(zhǎng),浙江美術(shù)學(xué)院教授、院長(zhǎng)等職。為20世紀(jì)中國(guó)畫(huà)大師、美術(shù)教育家和理論家,現(xiàn)代中國(guó)畫(huà)教育體系的奠基者。畫(huà)風(fēng)沉雄奇險(xiǎn)、蒼古高華,是20世紀(jì)中國(guó)畫(huà)藝術(shù)創(chuàng)作的一座高峰。

2017年,適逢潘天壽先生誕辰120周年,文化部、中國(guó)文聯(lián)和浙江省政府聯(lián)合主辦“民族翰骨——潘天壽誕辰120周年系列紀(jì)念活動(dòng)”,以梳理潘天壽先生的藝術(shù)貢獻(xiàn)、文化貢獻(xiàn)、教育貢獻(xiàn),突顯其歷史意義、時(shí)代意義和世界意義。本次展覽是史上最大規(guī)模的潘天壽作品展,由中國(guó)美術(shù)館、浙江美術(shù)館聯(lián)合承辦,于兩地先后展出,引起巨大社會(huì)反響。在浙江美術(shù)館展出的45天展期內(nèi),共吸引了22人次觀展,盛況空前,人們?cè)陬I(lǐng)略一代宗師霸悍畫(huà)風(fēng)、體認(rèn)其基于對(duì)民族文化的深刻自信而傾力推動(dòng)20世紀(jì)中國(guó)畫(huà)演進(jìn)歷程巨大意義的同時(shí),也經(jīng)由這一活動(dòng)重溫了潘先生的音容笑貌、身姿風(fēng)骨。中國(guó)美術(shù)館館長(zhǎng)吳為山先生創(chuàng)作的《潘天壽銅像》在展覽期間靜置于展廳入口之處,作為整個(gè)展覽的開(kāi)端,以雕塑的無(wú)言魅力營(yíng)建起一個(gè)精神時(shí)空,開(kāi)啟今人與巨匠的對(duì)話之路,給觀眾留下了極為深刻的印象。

潘天壽之子、中國(guó)美術(shù)家協(xié)會(huì)原副主席、中央美術(shù)學(xué)院原院長(zhǎng)潘公凱表示《潘天壽銅像》的創(chuàng)作難度很大,潘天壽的存世照片非常有限,比較清晰的都是正面照,側(cè)面或者半側(cè)面的很少。而吳為山在創(chuàng)作這件作品時(shí)大刀闊斧,速度極快。他說(shuō):“這種寫(xiě)意性的雕塑對(duì)形體把握的敏感性和準(zhǔn)確性需要經(jīng)過(guò)長(zhǎng)時(shí)間的訓(xùn)練,才能達(dá)到眼、手、心的一致性。同時(shí),還需要雕塑家對(duì)于表現(xiàn)對(duì)象的文化特色、性格特色有深切的理解能力和獨(dú)特的風(fēng)格性表現(xiàn)力。如果沒(méi)有長(zhǎng)時(shí)間的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)和對(duì)于形體、空間、情緒的綜合把握能力,以及對(duì)于夸張性藝術(shù)語(yǔ)言的運(yùn)用,要達(dá)到這樣突出的藝術(shù)性效果都是不可能的。”《潘天壽銅像》形神兼?zhèn)涞乇憩F(xiàn)了潘天壽的精神風(fēng)范,也堪稱雕塑家吳為山的代表作之一。

浙江美術(shù)館館長(zhǎng)應(yīng)金飛非常感謝吳為山的慷慨捐贈(zèng),他說(shuō)今年適逢浙江美術(shù)館開(kāi)館十周年,十年來(lái),浙江美術(shù)館得到了社會(huì)各界人士的慷慨捐贈(zèng),館藏作品從零增長(zhǎng)到兩萬(wàn)五千余件,這其中不乏具有國(guó)際影響力的藝術(shù)大家,吳為山先生就是其中之一,2010年其作品《涂克像》便因“南疆晚情——浙江美術(shù)館藏凃克風(fēng)景油畫(huà)展”契機(jī)入藏館內(nèi)。2012年吳為山先生《富春山居雕塑之六》也與該系列其它作品坐落于館中綠林之間。如今《潘天壽銅像》將佇立在浙江美術(shù)館西廣場(chǎng),永遠(yuǎn)留在西子湖畔。杭州,是潘天壽先生生活工作多年的所在,也是其歸葬之地。而今依托這件銅像,“潘天壽先生”面朝西湖,背依萬(wàn)松嶺,以有形的身姿為詩(shī)意湖山再度添加了富有生命力度的寫(xiě)意一筆;作為民族文化和精神復(fù)興的象征,“他”身上飽含著、昭示了一代代中國(guó)藝術(shù)家傳承中國(guó)精神、守護(hù)文化靈魂的赤子之心。

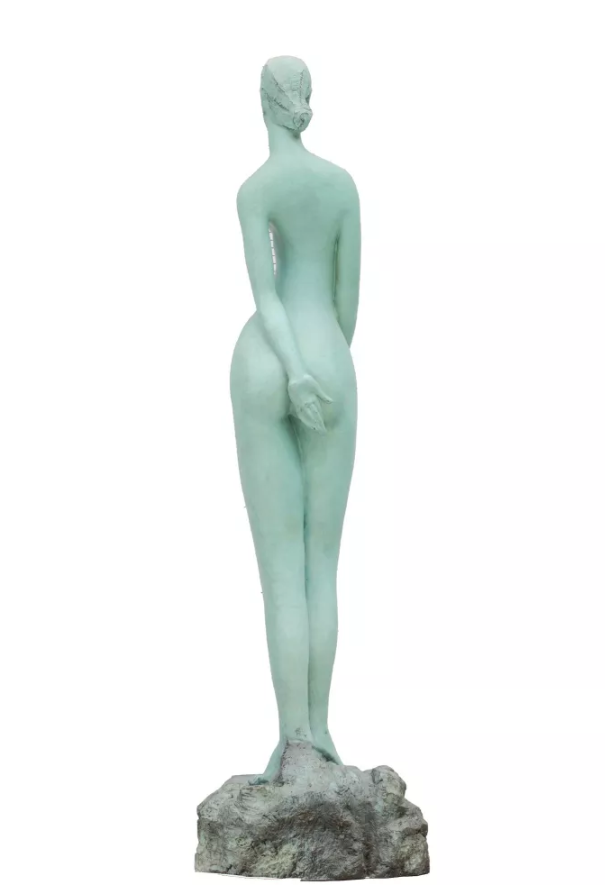

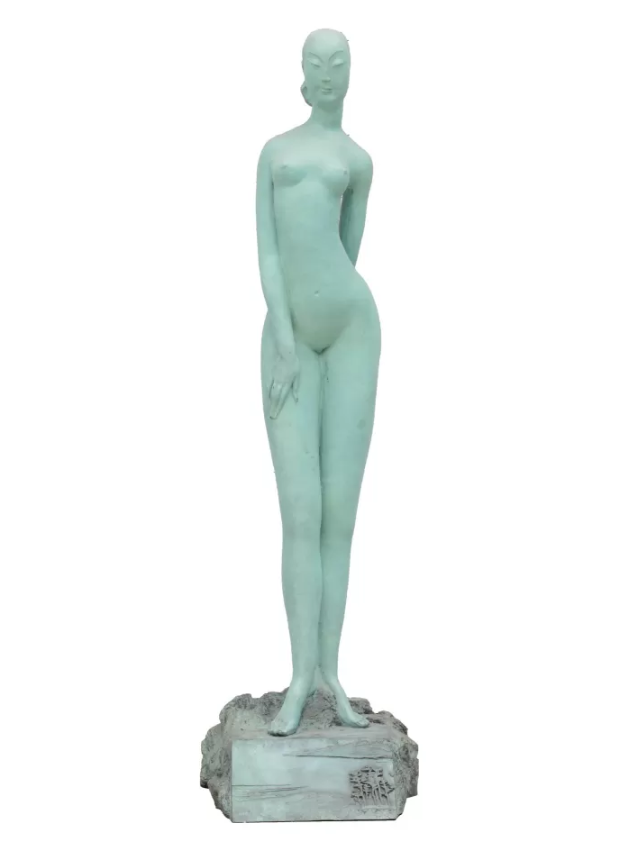

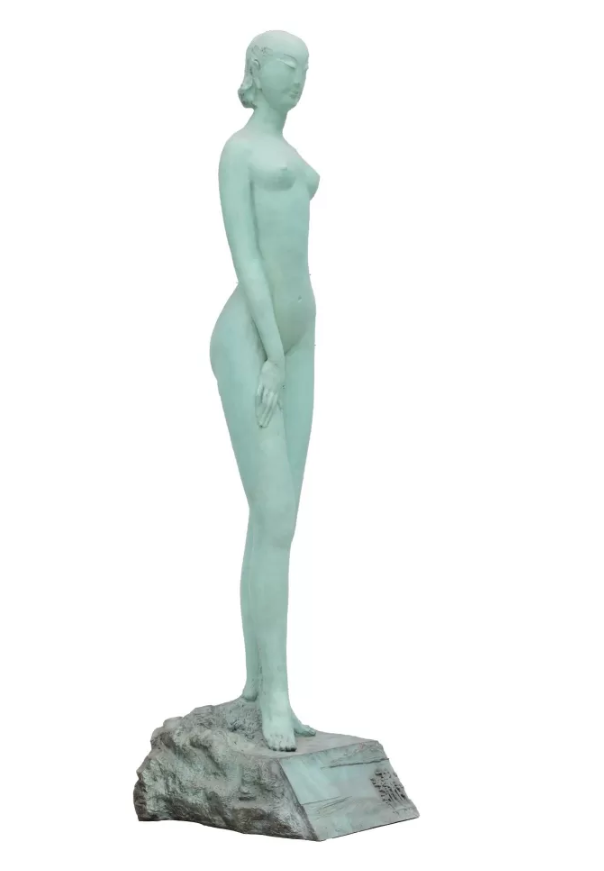

吳為山《涂克像》

富春山居雕塑之六

皖公網(wǎng)安備 34010402700602號(hào)

皖公網(wǎng)安備 34010402700602號(hào)