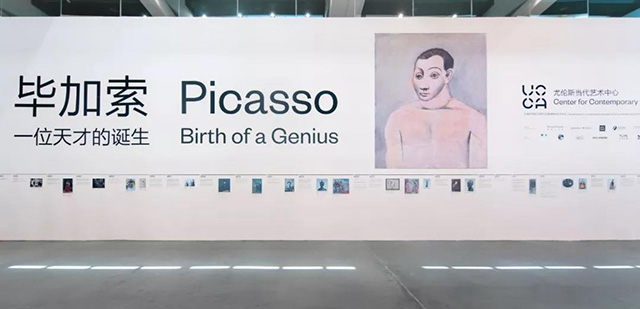

“畢加索——一位天才的誕生”展覽現場。圖像由ActionMedia提供。

自6月15日開幕以來,UCCA大型展覽“畢加索——一位天才的誕生”的熱度正和北京夏天的氣溫共同升高。在與漂洋過海的真跡作品面對面的過程中,“畢加索”這個名字也再次激發了國內觀眾和媒體的相關討論:他為何常被冠以“天才”之名,畢加索又是如何成為“畢加索”的?這就有必要讓我們回到最初,從故事的起點來了解“天才的誕生”

“畢加索——一位天才的誕生”展覽現場。

畢加索的傳奇故事自出生起就伴隨著他:在1881年的馬拉加,剛剛來到世上的畢加索一動不動,使得助產士以為這個新生兒已經死亡。但是畢加索的醫生叔叔唐·薩爾瓦多并不甘心,當他拿起雪茄向這個嬰兒的臉上吹了一大口煙氣之后,畢加索的手腳開始蹬動,哭叫得如同“公牛的怒吼”,奇跡般的“復活”了。在藝術家的人生中,那些塑造“畢加索神話”的小逸事更是層出不窮:據說他會說的第一個字是“piz”——該詞是西班牙語“lapiz”的縮寫,意思是鉛筆——他在孩童時期就急著要拿筆畫畫了。

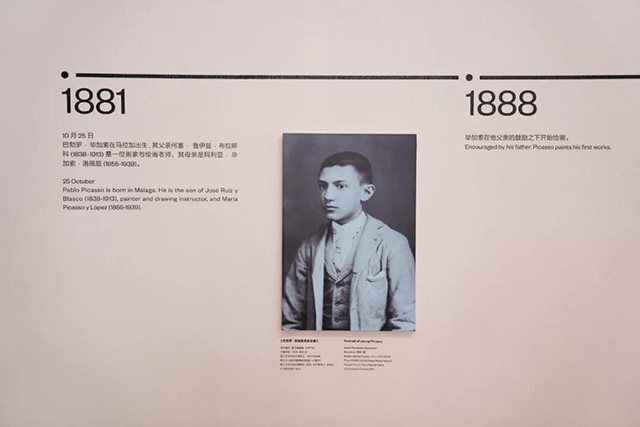

“畢加索——一位天才的誕生”展覽現場。

聽過故事之后,我們還是將注意力放回到展覽本身。“畢加索——一位天才的誕生”共劃分為六個不同章節,其中“早期畢加索”是本次畢加索大展的首個展廳,使觀眾在展覽的起始領略這位“藝術神童”的才能,呈現藝術家早自童年時期開始的創作,也顯示出畢加索在其人生的早期所受到的影響。

“畢加索——一位天才的誕生”展覽現場。

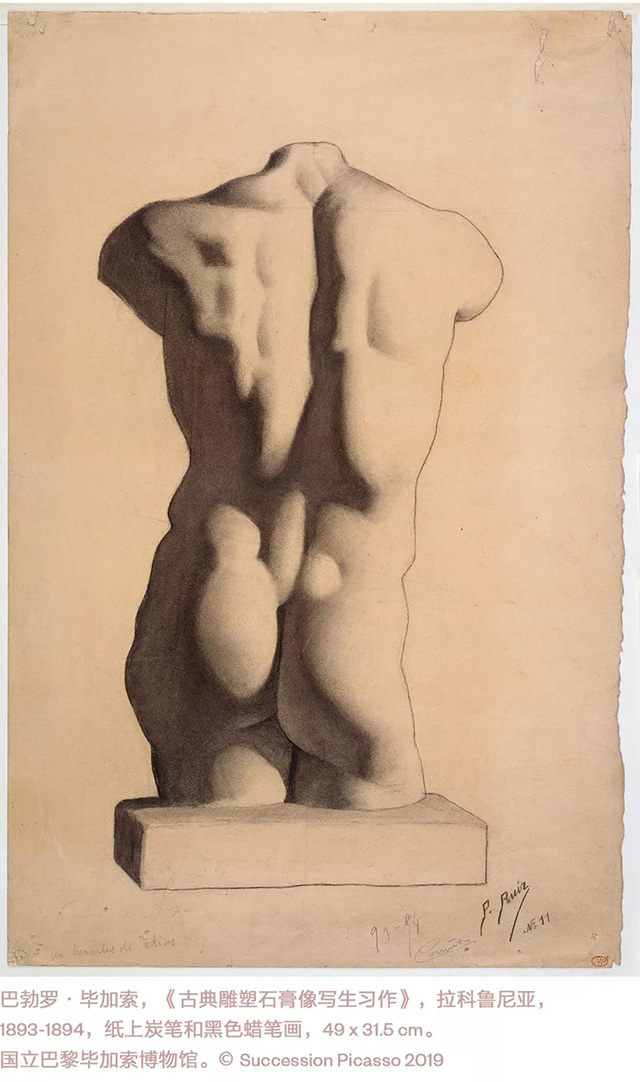

就如畢加索所說,他花了四年時間才學會如何像拉斐爾那樣畫畫,而在“早期畢加索”展廳內的素描作品《古典雕塑石膏像寫生習作》正是藝術家才華早現的證據。這是本次展覽中年代最早的一件作品,完成時畢加索只有13歲。少年畢加索以碳筆畫出了微妙的光影效果,反映出他對歐洲學院繪畫技法的精準掌握。

畢加索作品《古典雕塑石膏像寫生習作》在“畢加索——一位天才的誕生”展覽現場。

當畢加索還是一個在拉科魯尼亞美術學院學習的少年時,他就對日常生活有著敏銳且幽默的觀察力,并開始對著真人模特進行寫生練習。展出于《古典雕塑石膏像寫生習作》旁邊的《戴帽子的男人》就是在這一時期完成的為數不多的油畫作品之一。藝術家將這件作品保存了一生,以作為他早期訓練的珍貴紀念——這不僅僅是歐洲傳統繪畫的訓練,更是西班牙繪畫風格的訓練。從這幅畫中,我們可以看到畢加索從其他西班牙藝術家身上所汲取的靈感,尤其是委拉斯開茲和戈雅。西班牙加利西亞省的風俗場景也喚起了隱藏在畢加索不斷精進的繪畫技巧之下的創作智慧。許多學者認為,畢加索在拉科魯尼亞學習期間涉獵的許多主題都在他的整個創作生涯中反復探討和出現。

“畢加索——一位天才的誕生”展覽現場。

到了14歲,畢加索與家人搬到了巴塞羅那,并成功地被巴塞羅那的隆哈美術學校錄取。盡管畢加索沒有到達入學年齡,但在他父親的堅持下,校方同意讓他跳過枯燥的準備期,直接參加高級班的考試。畢加索只花了24小時準備入學考試作品,提交了高水平的畫作,而其他年齡大得多的學生通常需要一個月的準備時間才能完成。

“畢加索——一位天才的誕生”展覽現場。

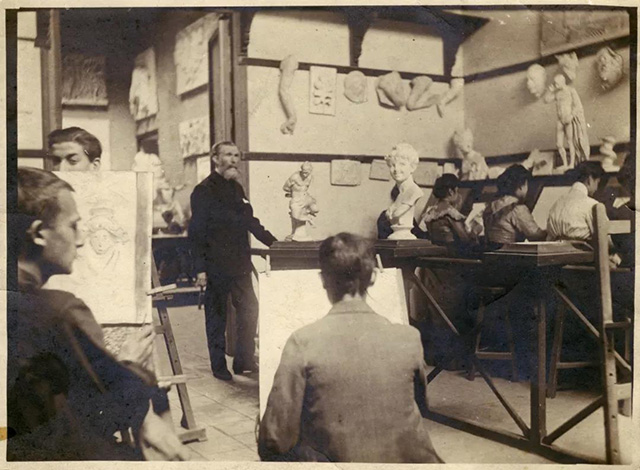

畢加索的父親也是一位畫家,同時在美術學院擔任教師的職位。傳說他曾讓13歲的畢加索為自己的一幅作品做最后的潤色,當他看到畢加索的成果后便默默放下了手中的調色盤和顏料,預示著兒子的技藝已經超過了父親。藝術家自己也曾用寥寥數語描繪了當時的場景:“他把自己的畫筆和顏料交給我,從此以后再未執筆作畫。”本次展覽的策展人艾米利婭·菲利普在文章中就此寫到:“這一象征意義上的父親之死,發生在畢加索走上命中注定的藝術道路之初,將在他的創作中留下一個決定性的標記:擺脫學院傳統和規范,或者更廣泛地層面上,通過表現的主題和造型方式,不斷質疑人們習以為常的經驗和邊界。”

畢加索父親何塞?魯伊茲?布拉斯科在巴塞羅那,出自《藍色時期之前的畢加索(1881—1901)》,第278 頁。

?多洛雷斯·路伊茲·畢加索的繼承者(維拉多·路伊茲家族),1957年

在“早期畢加索”展廳的后半部分,墻面上印有畢加索父親的大幅照片,這也體現了父親對畢加索早期創作生涯的影響。在這幅照片附近,展出的是畢加索創作于20世紀初期的《斗牛》《帕拉利羅咖啡音樂廳》《卡薩瑪吉斯之死》等作品。進入世紀之交,年輕的畢加索抓住每一個主題、技術和材質,既創作風俗畫(家庭場景、街景、斗牛),也創作肖像畫(個人與集體)或諷刺畫。并且以古典繪畫技法為基礎,開始現代主義的探索和實驗。

“畢加索——一位天才的誕生”展覽現場。

青年畢加索在巴塞羅那的前衛藝術圈子很活躍,這里的藝術氛圍緊跟著巴黎的步伐。在創作于1900年的《帕拉利羅咖啡音樂廳》中,畢加索運用印象派和后印象派風格描繪了巴塞羅那生活,畫面中咖啡館的艷麗色調以及松散的筆觸,都讓能讓人聯想到法國藝術家圖盧茲-勞特累克的影響。巴塞羅那狂熱的年輕藝術家都在這樣的咖啡廳里討論文學、哲學和政治理論,當然也包括最新的藝術趨勢。然而,什么都不能代替親自去往現場感受原作的體驗。于是在1900年秋天,也是畢加索19歲生日的前幾天,他與友人卡洛斯·卡薩吉瑪斯一起啟程前往巴黎。他們居住在靠近巴黎北郊的蒙馬特地區,這里是整個城市的波西米亞據點。畢加索也因此第一次看到了德加、梵高以及高更等大師的原作。

畢加索——一位天才的誕生”展覽現場。圖像由ActionMedia提供。

好友卡薩吉瑪斯與畢加索初識于1899年的春天。然而,這段短暫的友情僅僅持續到1901年1月——卡薩吉瑪斯在失敗的戀情中自殺身亡。這一事件給畢加索造成了巨大沖擊,甚至可以說是影響了畢加索的一生。在“早期畢加索”展廳的末尾,展示的正是畢加索創作的《卡薩吉瑪斯之死》,畫面中的色彩和筆觸可以看到后印象派與梵高的影子。此種強烈的情感也為藝術家的早期創作生涯作結。在隨后的日子里,畢加索沉入憂郁的陰影中,開啟了藝術創作的藍色時期。

“正是想到卡薩吉瑪斯的死亡,我才開始創作藍色的油畫”,畢加索曾說。好友的逝去可以視作藝術家創作轉折的契機,而藍色時期也成為了畢加索個人風格建立的真正開始。

皖公網安備 34010402700602號

皖公網安備 34010402700602號