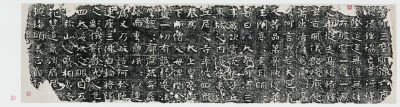

河清三年造像記 北齊

南北朝是一個戰亂頻仍的時代,國家分裂,金甌不統,異族統治下的中原,更是戰禍連年,清代趙翼有詩云“國家不幸詩家幸”,相對于北朝末的書法史來看,則可說“國家不幸書史幸”。晉室南遷,士大夫集團亦隨之南渡,書法亦然,且在東晉出現了“二王稱英”的局面,南朝最終形成以“二王”“草隸”新體為主流的書學傳統,主要以草書、楷書稱勝。而北方歷朝,則沿用漢、魏以來的銘石體傳統,北魏孝文帝甚至親至洛陽“觀石經”,加之北魏政權重用尤善“隸書”(偏指楷書)的崔氏一門,因而終北朝幾代,書法與南朝的“江左風流”,終是有所不同。尤其到了東魏、北齊期間,漢、魏的篆、隸書在朝廷的支持下,開始再現、復興,有學者稱之為東魏“隸書的復興”、北齊“書法的復古”。

北齊時期,書法全面復古,隸書也迎來了中興之期。高氏掌權之初,便將位于洛陽的漢、魏石經遷往鄴都,石經遷鄴之后,北齊便頒布詔書,以行政命令的方式確定了漢、魏石經所示的文字與書法的指導地位,這樣,漢、魏石經的隸書,便成了通行全國的標準字體,隸書也在行政命令的推動下,達到了全面復興。

此時的書法,與前代大有不同,具體體現在,北齊書法由北魏“斜畫緊結”的“洛陽體”,演變為“平畫寬結”且帶隸意的平寬而又多篆、隸、楷互相雜糅的書體,尤以隸定古文篆字的字形結構為主要表現特征。此種書法面貌,確有它極大的藝術魅力,在文字學與書法藝術方面,也同樣具有極大的研究與學習價值。然而北齊的書法,并不僅僅具有篆、隸、楷互相雜糅的單一書法面貌,彼時的書法面貌中,尚有一種相對純粹的楷書書法,這種風格的楷書,還是值得我們去研究學習的。有代表性的如《水牛山文殊般若經》《媧皇宮刻經》《響堂山刻經》等,這類楷書相對于北齊雜糅體書法來說,是相對純粹的,但嚴格來說,它們也是在不同程度上受到了篆、隸書的影響,而它們所受到的影響,并不僅僅止于篆、隸書的外在結構這一層次,所體現出來的,是高于篆、隸書結構這一層次的特點,它們吸收了篆、隸書中平正與寬博的體勢,將原來“洛陽體”中“斜畫緊結”一變而成“平畫寬結”,難能可貴。而這類書法,除了前文所提到的以外,筆者認為出土于兗州的《河清三年造像記》尤其具有代表性。

北齊《河清三年造像記》又名《沙丘城造像記》,1993年發現于兗州泗河河畔,現藏兗州市博物館。該造像記刻于原造像的臺座部分。造像記文字部分縱43厘米、橫140厘米,共28行,滿行8字,有界格,全文總計208字,3字殘泐嚴重。發現報告書認為造像記中所提到的“太上皇帝”為北齊武成帝高湛,“河清三年(564年)”亦非造像的真實年代,而日本的西林昭一先生則考證認為此處的“太上皇帝”應為北齊孝昭帝高演,其年代也應以“河清三年(564年)”為準,根據造像記的記載及西林昭一先生的考證,其造像的目的也是為了供養孝昭帝而作。

前文所述,東魏有過一段隸書的復興,但相對而言是一個小范圍的復興,因而東魏隸書復興的規模是不可能與北齊相比的,然而東魏所復興的隸書,卻對當時通行的“洛陽體”楷書產生了不小的影響,并由此形成了結構平寬且摻雜隸意的另類楷書,這類楷書,在篆、隸書全面復興的北齊,也由其在東魏時期所形成的拉平“洛陽體”“斜畫緊結”的態勢,繼續向平寬的體勢蛻變。北齊的《河清三年造像記》,如上文所提到的,正是這種書體在北齊時代成熟面貌的體現。

北齊時期,篆、隸、楷書的雜糅程度達到了一個令人難以辨別其書體的程度,而書體結構相對純粹的《河清三年造像記》也難免落入這樣的境地,因而我們可以這樣來看,假如將《河清三年造像記》的豎畫加以平直處理,并減少運筆過程中的提按變化而施之以平實運筆,那么這樣所體現出來的字體,是與北齊的摩崖刻經隸書毫無二致的。這一是指出了北齊時期隸書與楷書的雜糅程度之高,但是另一層較為隱秘的意思,則是北齊的楷書,以《河清三年造像記》為例,與當時的隸書還是有一定區別的,其區別正在于它所具有的楷書的一般特征,諸如體勢上的欹側變化,用筆上的提按頓挫等等,也就是說,它是有強烈的“我(楷書特征)”存在的,即使是與同時期《水牛山文殊般若經》的字體相比,在隸意明顯的平寬楷書的一般特征之下,兩者還是有所區別的,而這兩者最大的區別,筆者認為就是對提按的運用。《水牛山文殊般若經》筆畫粗細勻齊,較少提按變化,而《河清三年造像記》的書法用筆,在提按變化方面可以說是運用自如且多出奇筆,這種提按,主要表現在筆畫的轉折之處,其來源應是得自隸書書寫時“筆筆斷,斷而復起”的書寫習慣,在書寫轉折時的一個變體,尤其是在橫折方面,它既有楷書橫折連寫的一般特點,又難以擺脫隸書“筆筆斷”要求下提筆的影響,因而在書寫過程中寫到筆畫末尾時總有一個輕微的提筆示意要提筆另起,然而在這里沒有切實的另起,而是在一個短暫的提筆動作之后直接地、未曾中斷地行筆。這個動作是很了不起的,隋代的《曹植廟碑》明顯可以看出是受到這種用筆的影響,而唐代顏真卿的楷書,寬博的結體、明顯的提按,不得不說是受到北齊遺風的影響。

如上文所說,以《河清三年造像記》為主要代表的北齊楷書,其一大特點為在隸書的影響下,保持住了楷書的基本元素,且在朝代混亂、字體蕪雜的時代背景下,能夠繼續發展且能一脈獨傳,這不得不說是書法史的幸運。筆者曾在《北朝中的唐法濫觴》一文中提到,盛唐顏真卿、徐浩的楷書風格,尤其從線條、結構來看,大異于唐初諸家的細挺斜緊,其深層次原因在于兩者取法不同。隋代承襲南北,在書法方面亦居中調和,最終融合南北,形成細挺斜緊的風格并影響到以歐陽詢為代表的初唐諸家,而盛唐到顏真卿等人則是接受了北齊的平寬楷書風格,尤其北齊楷書中的肥筆(肥筆多由提按而來,上文已專門提到提按),更是被顏真卿以來的書家所繼承,從顏真卿以來唐人楷書的結構及筆法來看,這不得不說是北齊平寬楷書的最終成功,然而這一看似偶然的“隔代遺傳”,卻有著歷史必然性,顏真卿的先祖顏之推曾出仕于北齊,很難說其先祖未受北齊書法時風影響,也很難說沒有這樣一種可能,那就是北齊的書風變成了顏真卿先祖的家風而代代相傳,到了顏真卿這里而達到了一個集大成的高度,恐怕這正是北齊書風的意義,也是《河清三年造像記》的流風之所及,這也更是北齊平寬楷書的一大歷史功績――發生于北齊,而于唐代改變了書法史中楷書審美的走向。

皖公網安備 34010402700602號

皖公網安備 34010402700602號