【吳冠中誕辰100周年專題】

春寒料峭垂柳絲,拱辰橋下舟行稀,

素裝淡泊江南味,何須再入杭州市。

——吳冠中

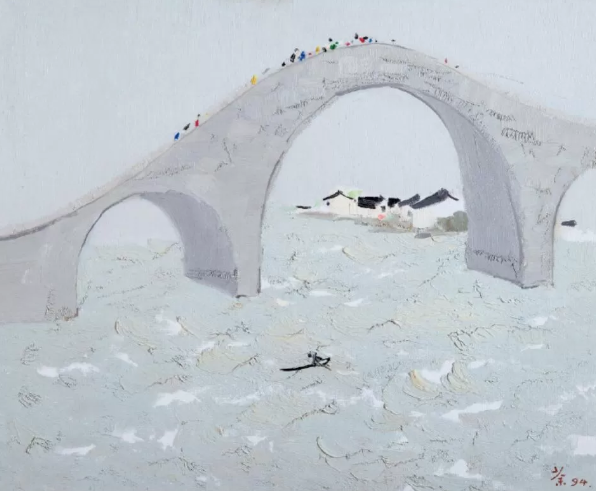

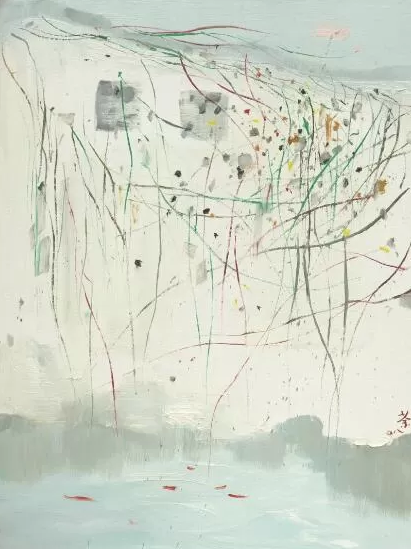

《憶杭州》 吳冠中 50×60cm 1994年

《憶杭州》,是吳冠中先生“江南水鄉”系列作品中的一件經典作品,采用了其再現江南風景時尤為擅長的全景式視角,經典的拱橋形象、青瓦白墻的江南建筑加之橋上行人化為繽紛點彩,配以天青色的水墨,一幅人間天堂的景色便躍然紙上。

這是吳冠中筆下的杭州,亦成為印證先生對杭州之地濃厚情感的視覺證據。

“只要上帝給我假期呀!只要到時候身體方面還許可,我對杭州是很有感情的。”杭州是吳冠中藝術生涯的起點,是他對美的朦朧感知逐漸得到啟蒙的發源地。

在吳冠中的創作中,“江南”與“水鄉”是流淌于他藝術生涯始終的元素。《獅子林》、《周莊》、《憶杭州》等等都是吳冠中對江南水鄉的刻畫和撰寫,也是他對故鄉的深情告白。

“吳冠中的藝術道路始于杭州,江南水鄉的生活讓他的審美意趣有別于同時期的其它畫家。”浙江美術館館長應金飛在談及杭州對吳冠中的影響時說。

“吳冠中在杭州投入國立杭州藝專,拜入吳大羽、林風眠等大師門下。雖然當時以徐悲鴻先生為代表的學院派藝術體系對文化建設產生了重要且有益的影響,但是林風眠的‘融合中西’的理念也深深影響了吳冠中對未來藝術道路的選擇。”應金飛談及,吳冠中性格率直、敢說敢言,這與他繪畫表現出來的詩性的、溫婉靈動的氣質又不相同,這就是杭州、江南對他藝術的影響。

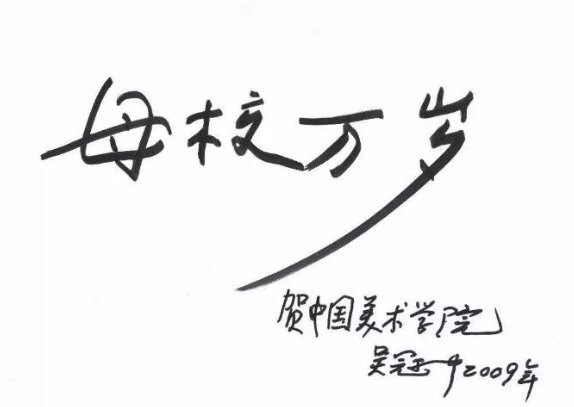

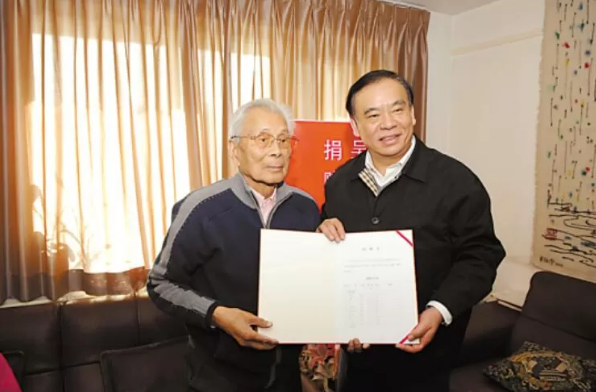

2009年和2010分別由吳冠中先生本人和吳先生長子吳可雨兩次向浙江美術館捐贈吳冠中作品及其藏品,浙江美術館也成為擁有吳冠中捐贈作品最多的美術館。

應金飛說:“吳冠中先生將作品捐贈的時候,浙江美術館剛建立,他以極高的格局和站位將自己的精品力作及收藏的作品捐獻出來。從他的種種行為我們可以體會到,他對江南尤其是對杭州這座城市的感情。當評價他與杭州時,我們不需要看言語上的說辭,看他所做作為就可以看出其對杭州的熱愛和杭州的淵源。”

吳冠中與杭州的淵源,從求學時就開始了。

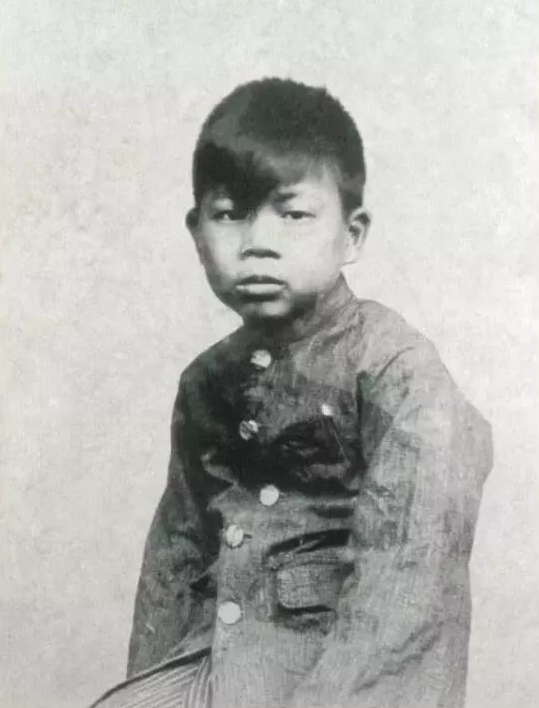

12歲時的吳冠中

作為家中長子,自幼聰穎、成績優異的吳冠中成總被人比喻是“茅草屋里要出筍了!”初中畢業考進浙江大學代辦省立工業職業學校的電機科,他的理想是工業救國。

不過改變他命運的,是暑假軍訓期間,他遇到了朱德群。

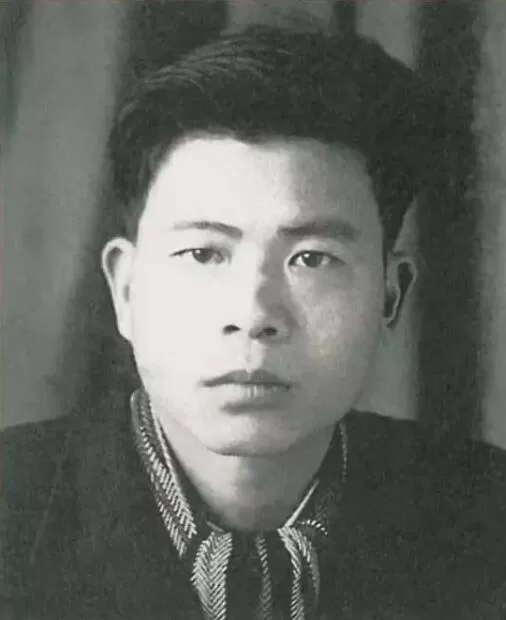

1942年在杭州國立藝專畢業時的吳冠中

軍訓時,在讀電機科的吳冠中,和在讀國立杭州藝專預科的朱德群被編在同一個連隊同一個班,他們成了無話不談的好友,朱德群邀請吳冠中參觀杭州藝專。

“我看到了前所未見的圖畫和雕塑,強烈遭到異樣世界的沖擊,也許就像嬰兒睜眼初見的光景。我開始面對美,美有如此魅力,她輕易就擊中了一顆年輕的心,她捕獲許多童貞的俘虜,心甘情愿為她奴役的俘虜。十七歲的我拜倒在她的腳下,一頭撲向這神異的美之宇宙,完全忘記自己是一個農家窮孩子,忘了日后謀生好不容易考進了浙大高工的電機科。”吳冠中在回憶錄中如此形如他當時的心情。

“青春期的草木都開花,十七歲的青年感情如野馬。野馬,不肯歸槽”,吳冠中拋棄了電機科,轉學入藝專從頭開始。雖然吳父為此甚為焦慮,但是這沒能改變吳冠中一心求藝的心意。

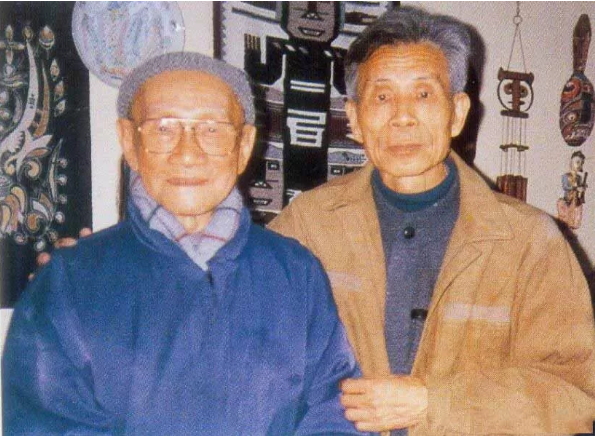

吳冠中與朱德群結下一生的友誼

1936年,吳冠中考入國立杭州藝專習西畫,兼學中國畫及水彩畫。國立藝專嚴謹的教學體系,林風眠、吳大羽、蔡威廉、潘天壽、劉開渠、李超士、雷圭元等名家風范,讓年輕的吳冠中感受到藝術的魅力。在這里,他也與朱德群結下了一生的友誼。

“我到藝專后的學習與已往的學習要求完全不同。因轉學換專業損失一年學歷,我比德群低了一個年級,他成了我的小先生,課外我倆天天在一起作畫,如無藝術,根本就不會有我們的友情。抗戰爆發后,1937年冬杭州藝專奉命內遷,緊要時刻我自己的錢意外丟光,德群的錢由我們兩人分用。后來當時的教育部為淪陷區學生每月發放五元貸金,這微薄的貸金養育了我的藝專生活,否則,我估計自己在藝專是念不完的,因沒有經濟來源。”

朱德群也曾回憶:“軍訓時,各學校是混編的。我個子最高,排在第一個,冠中個子最小,排在最后。我出列報告之后,教官讓我站在排尾,這就和不相識的冠中站在一起了,有了相識和說話的機會。人真是有緣分的,我們一談就很投緣。尤其是一起到小酒店去喝上幾兩花雕老酒,更有‘酒逢知己千杯少’的感覺。我對他進行‘策反’,讓他轉到杭州藝專來,他果真來了。從此我們課外就在一起,真可謂形影不離。”

潘天壽給學生們講課

在杭州學藝的日子里,除了摯友還有恩師。林風眠、潘天壽是吳冠中藝術道路上兩位及其重要的導師。林風眠提倡中、西結合,而潘天壽主張立足于民族本位藝術,中、西畫要拉開距離。林風眠帶領吳冠中進入一個現代派的瑰麗世界,而潘天壽則引領這年輕的后生在石濤、八大等先輩的筆墨世界中悠游。吳冠中初入國立藝專時,林風眠擔任校長,主張中西結合的林風眠從不干預潘天壽的教學觀點與方式,潘天壽完全自由充分表述自己的學術見解,“無論如何,傳統如逆水行舟,不進則退,林風眠的中西結合和潘天壽的拉開距離似乎是站在了相反的兩極,但他們卻都推進了傳統的創新。”

吳大羽和杭州藝專教師合影

吳大羽對吳冠中的藝術道路也有著重要的影響。吳大羽與吳冠中,他們都來自宜興,既是同鄉又是師生。吳冠中曾深情追憶吳大羽說:“他是杭州藝專的旗幟,杭州藝專則是介紹西方藝術的旗幟,在現代中國美術史上作出了不可磨滅的功績。”吳大羽認為:“所謂創造,無非是以新的活力,突破陳腐的桎梏而已。”所以,他主張叛逆的師承。吳冠中接受了這種思想,他曾經在香港組織了一次學生作品展覽,就叫作《叛逆的師承》。這就是來自吳大羽的藝術主張。

吳冠中與林風眠

吳冠中說:“我慶幸一開始學國畫就隨著潘天壽的眼力來識別畫品與人品的優劣。”而吳冠中的藝術個性又被公認為深受吳大羽的影響。其一生踐行的“中西融合”藝術道路,正是追隨著林風眠藝術理想的方向實踐。

正值青春年華的吳冠中到了杭州,又于杭州義無反顧的扎入藝術殿堂,也是在杭州他初識名師林風眠、潘天壽,結交摯友朱德群。所以,杭州之于吳冠中是真正的自我意識覺醒之地。多年后,吳冠中在回憶錄中詼諧的稱自己為“誤入藝途”。

1937年,侵華戰爭爆發,國立杭州藝專不得不開始了漫長的遷校歷程。而吳冠中也跟隨學校的遷徙離開了杭州。

隨后正如大家所知的那樣,吳冠中1947年赴法留學,1950年回國后工作在北京。雖然工作和生活遠離了杭州,但是吳冠中始終沒有忘記自己藝術道路的起點——杭州。

藝術的第一故鄉

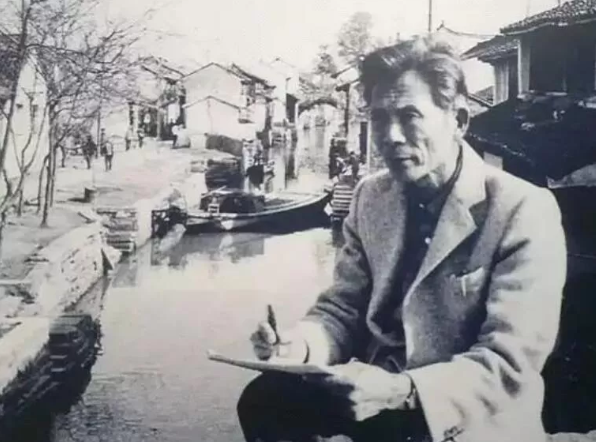

寫生中的吳冠中

浙江美術館館長應金飛認為:“吳冠中在國立杭州藝專的老師是吳大羽、林風眠等一批留法體系的藝術家,這些老先生汲取了西方現代派的理念。所以吳冠中先生在最初的西畫學習中更早的看到了現代藝術,但是他的作品中又有詩性的、江南的溫婉氣質。不光是杭州,整個江南對他的滋養都深深的埋藏在他的心里。”

其實從時間上看,吳冠中在杭州學習生活僅僅兩年時間,但這短短的兩年讓吳冠中對杭州、對浙江終身難忘,稱之為“藝術的第一故鄉”是有緣由的。

首先,林風眠和吳冠中先后留學法國,但他們的最終取向既不同于徐悲鴻的古典寫實,也不同于趙無極的現代抽象,他們都被印象、后印象、野獸、表現、立體主義等近現代寫意型藝術深深吸引。林風眠學成后回國,任國立杭州藝術專科學校的校長,作為該校學生的吳冠中被林風眠所力倡的教學氛圍感染,這也決定了吳冠中后來留法時與林風眠大體一致的美學取向。

其次,吳冠中求學期間,潘天壽作為他的授業恩師讓沒有任何國畫基礎的吳冠中對水墨有基本的認知,對石濤、八大等人作品的臨摹,為他日后在中西藝術融合的探索上打下堅實的水墨基礎。

身處江南的吳冠中無時無刻不受到江南文化的滋養和熏陶,所以當吳冠中從法國歸國后,對中國筆墨的理解讓他自然而然將西方抽象派油畫與中國寫意山水放到一起進行思考,而寫意山水的源泉正是來自杭州、來自江南。

吳冠中晚年于江南水鄉實地寫生

20世紀60 年代起,吳冠中不斷到浙江紹興寫生。在他的創作中,江南的橋是其經常出現的主題。他說:“紹興和宜興非常類似,但比宜興更入畫,離魯迅更近。黑、白、灰是江南主調,也是我自己作品銀灰主調的基石,我藝術道路的起步。我一輩子斷斷續續總在畫江南。”

吳冠中創作歷經數十載,將油彩與水墨媒材交錯運用,在他的老師林風眠、潘天壽等人開創的中國現代藝術道路上進一步探索,拓展了嶄新的視野與氣魄,穿梭于油畫與水墨兩種媒材,終于使得中國與西方美學在他的作品中融合,對“中西藝術如何融合”這一20世紀以來被討論最多的命題進行了完美的解答。

“杭州讓我感到美,杭州的美改變了我的人生”

2006年,中國美院院長許江在北京拜訪吳冠中時,吳冠中說:“少小離家老大回呀!只要上帝給我假期呀!只要到時候身體方面還許可,我對杭州是很有感情的。原先我對圖畫并沒有感情,偏偏杭州讓我感到美,杭州的美改變了我的人生。”

中國美術學院建院80周年之際,88歲的吳冠中最后一次踏上了杭州的土地,首次回到母校辦展。他再三叮囑青年學生“我現在不鼓勵孩子以畫畫為職業……美術是要真正激動的感情,才會有震撼人心的作品。藝術是修道院,是要舍棄生命的!”

吳冠中先生向浙江省人民政府和中國美術學院捐贈作品儀式

2009年12月3日,90歲高齡的吳冠中先生向浙江省人民政府和中國美術學院慷慨捐贈了72幅珍品。作為杭州國立藝專(中國美術學院)的“老學生”,吳冠中對浙江、對母校懷有深厚感情。在捐贈作品中,共有油畫10件、墨彩畫29件、“漢字春秋”系列10件、速寫7件及吳冠中所珍藏的師友作品16件。不同時期代表作油畫《女藏民》、《羊圈》、《春》、《岸》,墨彩畫《太湖岸》等均包括其中。更令人敬佩的是,吳冠中捐贈的師友作品,有林風眠、陳之佛兩位母校校長給他作為結婚賀禮的冊頁,也有關良、朱德群、李可染等人的書畫精品。吳冠中叮囑到:“凡能進我家門的都是好作品,這些藏品又是從中選擇出來的與浙江及母校有關的精品。”

2010年6月25日晚23時57分,吳冠中于北京醫院病逝,享年91歲。

2010年11月,吳先生長子吳可雨再次向浙江美術館捐贈吳冠中創作于1978年的《云南行》速寫48件,至此,浙江美術館成為擁有吳冠中捐贈作品最多的美術館。同年,“東西貫中”吳冠中大型藝術回顧展在浙江美術館開幕。

“那時我很小,看藝專的美術館展出的畫,也看那些學生在教室畫素描、油畫,我就像成長中的幼兒,看到世界那么燦爛。林風眠的學校當時給了我那么強烈的力量,美的教育確實在我身上體現了,徹底改變了我,一個工科學生來從事美術。現在看來,很多美術院校離美越來越遠,都往技術方面去了,杭州我的母校還保留著美的宗旨,還在那里開花,這點我覺得很欣慰。你的畫展,美的傳統在你的作品中還在發揮,杭州的精神還沒死亡。”吳冠中對許江說的話中,包含了他對杭州的深厚情感和對母校的殷切希望。

“如果身體條件允許,很想到杭州看看雪景。”或許說這句話的時候,吳冠中先生眼前會浮現出幾十年前17歲的少年在某個陽光燦爛的午后,第一次走進國立藝專時,被那種藝術殿堂散發出來的美震撼并陶醉于其間的樣子。

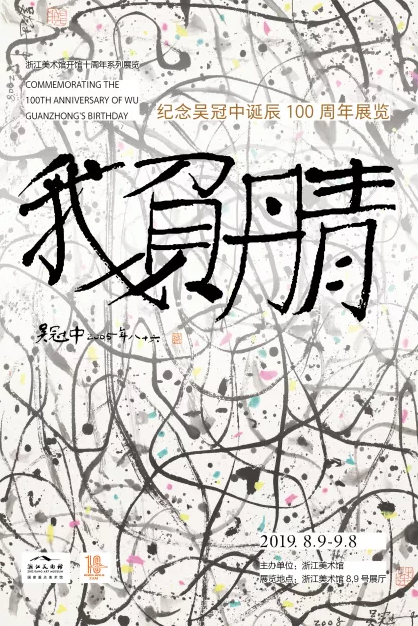

展覽預告:

我負丹青——紀念吳冠中誕辰100周年展覽

展覽時間:2019年8月9日—9月8日

展覽地點:浙江美術館8、9號展廳

吳冠中(1919—2010)是當代整合中西藝術的大家,他的創作,代表中國現代繪畫的一個方向。他探索中西繪畫的整合,以中國傳統寫意藝術與西方現代派繪畫表現的藝術融通之處。他畢生實踐“油畫民族化”“中國畫現代化”的創作理念,形成了鮮明的藝術特色。他以卓越的創造力推動著中國畫的當代轉型,推動了中國現代繪畫的演變和發展,成為一座令人仰止的高峰。為紀念吳冠中先生誕辰100周年,展示吳冠中先生的藝術成就和不平凡人生,宣傳弘揚吳冠中對中國現代藝術發展的突出貢獻,慶祝浙江美術館開館十周年,浙江美術館于2019年8月9日至9月8日舉辦“我負丹青”-吳冠中誕辰100周年展覽。展覽分吳冠中油畫與墨彩畫、速寫、師友作品等三部分,展出吳冠中及其家屬向浙江美術館捐贈的作品及其他藏品115件。

《春》 吳冠中 73x91cm 1999年 油畫

《太湖岸》 吳冠中 42.5x69cm 2005年 彩墨畫

《眼》 吳冠中 80x80cm 2009年 油畫

《游園驚夢》 吳冠中 80x60cm 2008年 油畫

皖公網安備 34010402700602號

皖公網安備 34010402700602號