自古以來,江南便是文脈鼎盛之地,一門風雅、一脈相承的家族不勝枚舉,元代有趙孟頫家學傳承,明代有文徵明藝脈世傳。到了清代,江南更是收藏世家匯聚之地。吳氏一族即為晚清至民國蘇州最著名的收藏世家之一。

本季“吾吳守正——從愙齋到梅景書屋”書畫專場,匯聚吳大澂、吳湖帆,以及吳氏“朋友圈”、“師生圈”一眾畫壇名流,期待通過諸多大家之藝術創作以及彼此間詩文題跋、往來信札等,管窺江南吳氏世家一脈其人其藝以及晚清至民國這一新舊交替的歷史時期社會、藝術思潮的傳承與新變。

金石巨匠 古雅士林

吳大澂與吳昌碩

晚清金石學興盛,名家輩出,其中最耀眼的一位,非吳大澂(1835-1902)莫屬。吳氏,江蘇吳縣人,初名大淳,因避帝諱改名大澂,字止敬、清卿,號恒軒,晚號愙齋。吳大澂一生兼多重角色于一身,從政之路、收藏之道、金石之學與丹青手筆,亦可謂精彩激蕩。

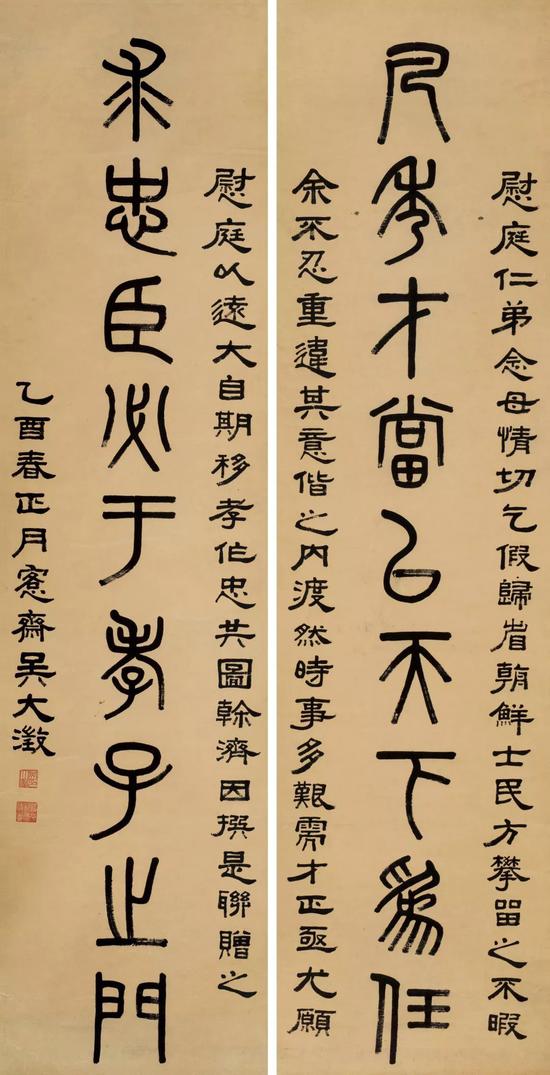

吳大澂 篆書九言聯

立軸 水墨紙本

188 年作

175×44 cm。×2

華藝國際25周年·2019春拍拍品

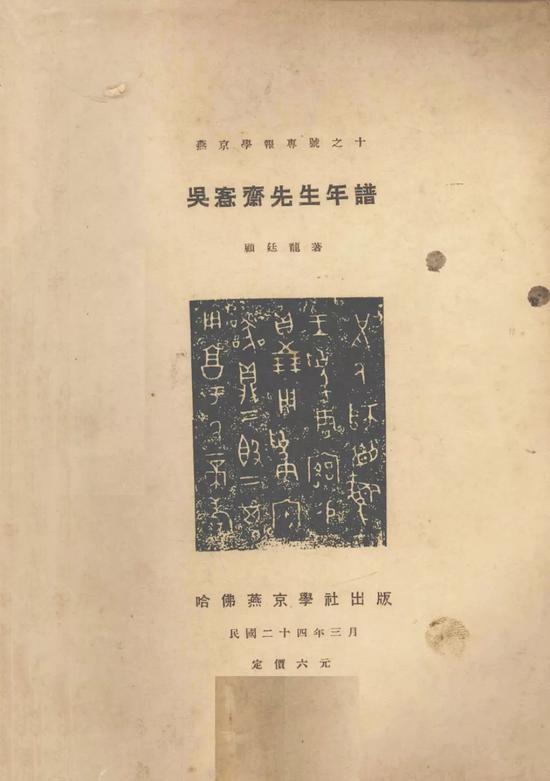

著錄:《吳愙齋先生年譜》P119,顧延龍著,哈佛燕京學社出版,1935年。

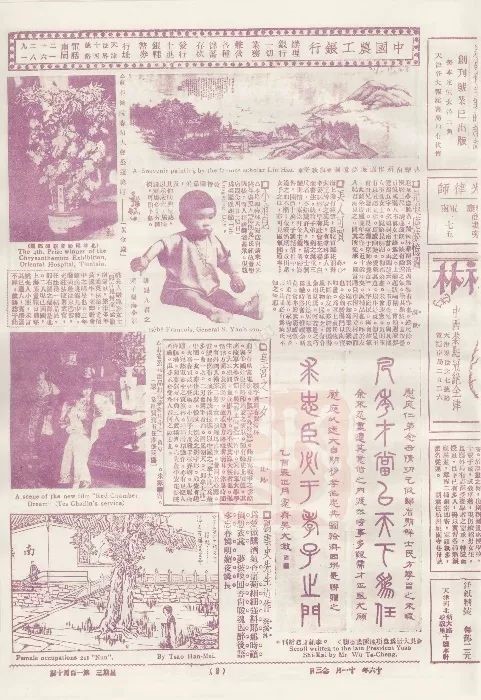

出版:《北洋畫報》第140期,1927年。

注:上款人袁世凱(1859-1916),字慰亭(又作慰庭),號容庵,河南省項城人,近代著名政治家、軍事家,北洋新軍的創始人。清末新政期間推動近代化改革,辛亥革命期間逼清帝溥儀退位,以和平的方式推翻清朝,并當選為第一任中華民國大總統,建立君主立憲政體,統一幣制,創立近代化司法和教育制度。

吳大澂以藏古、鑒古、釋古、傳古、考據等方式推動著金石學的發展,并將研究融入創作,創造出了古雅清穆的書風。其書法從玉箸篆入手,功底極深,后又專研金文大篆,所書圓潤、簡靜、清穆,充滿整飭謹嚴、莊重典雅的氣息,鑒藏大家潘祖蔭曾贊譽“清卿大篆之工,國朝二百年無及之者。”

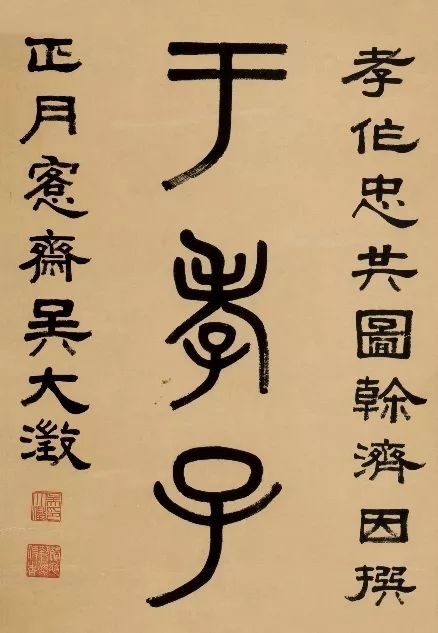

吳大澂《篆書九言聯》局部

光緒十年(1884)歲末,吳大澂奉詔赴朝鮮處理“甲申事變”后續事宜,抵制日本對朝鮮的侵略活動。時袁世凱服役于駐朝鮮之部隊,辦理軍務,剛平定“甲申事變”,得到李鴻章的重視。但因中日角力,政局復雜,未獲計功,反遭排擠,故以省母疾乞假回歸,并與吳大澂一道回國。顯然,吳氏對袁世凱頗為賞識,遂書此聯贈之,并以“忠臣”、“孝子”相期。

1935年,吳大澂《篆書九言聯》著錄于《吳愙齋先生年譜》

本聯寫于光緒十一年(1885)正月。據吳大澂《愙齋自訂年譜》及顧延龍《吳愙齋先生年譜》,光緒十一年正月間,吳大澂行蹤、事跡不少皆與朝鮮事宜有關,包括與日本談判中日兩國同時從朝鮮撤軍事宜等,吳大澂即為中方談判代表之一,可謂正值其官場備受重用,意氣風發之時。故是聯寫來字字神完氣足,方正中蘊圓潤,平正中見奇逸,古雅莊重,高古渾穆,呈現出一種前人未曾有過的奇古整飭的篆書風貌,正是最成熟、最典型、最具獨創性的吳大澂篆書。加之是聯尺幅巨大,字大如斗,實可謂氣勢恢宏,皇皇巨制也。

1927年,吳大澂《篆書九言聯》

出版于《北洋畫報》 第140期

此聯完成十年后,吳大澂以六女本嫻嫁與袁世凱長子克定。兩人的姻親之誼,或許正緣自此時之交好。后世論家言及“吳愙齋賞識袁項城”,亦繞不開此楹聯,實為兩人交誼的重要見證。值得一提的是,是聯曾于1927年出版于當時在中國傳媒界被稱為“北方巨擘”的《北洋畫報》中,可謂來源清晰,傳承有緒,實屬難得。

吳大澂與吳昌碩皆諳于金石之道,可謂惺惺相惜。吳昌碩曾為吳大澂幕僚,亦是其創建的怡園畫社中的重要成員,不僅有機緣飽覽“愙齋”所藏鐘鼎彝器、古璽碑刻乃至書畫文玩等,而且得以與當時眾多收藏大家、書畫名流雅集交流,這對于吳昌碩早期藝術的滋養無疑是極有助益的。爾后吳昌碩有意在仕途上有所進取,亦得吳大澂頗多相助。光緒二十年(1894),甲午戰爭爆發,吳昌碩毅然追隨時任湖南巡撫的吳大澂出關作戰,戰敗后亦繼續為吳大澂戎幕,實為同經國難之誼。

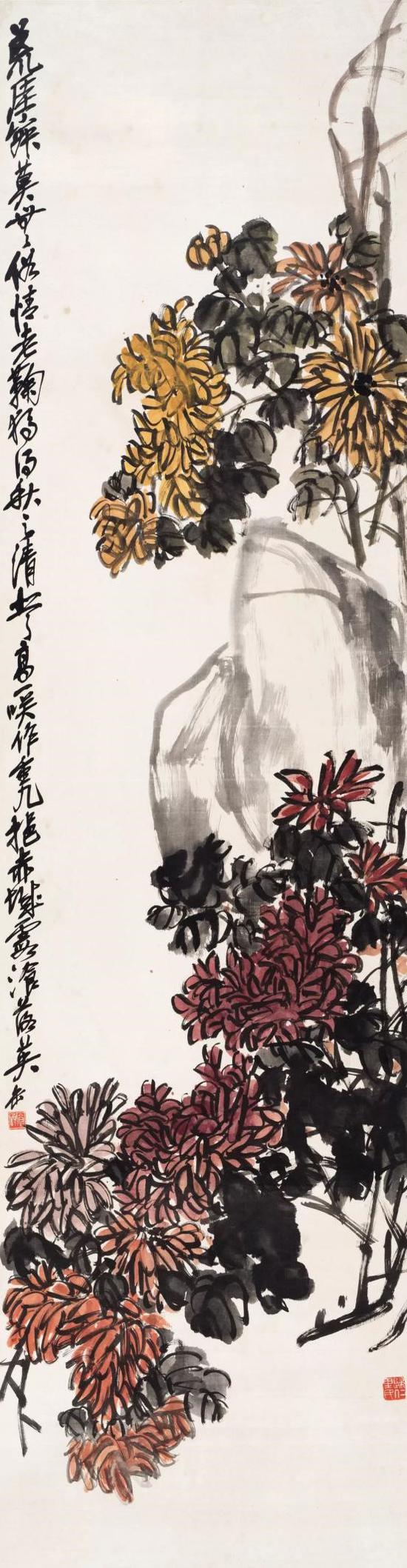

吳昌碩 秋菊

鏡框 設色綾本

145.5×38 cm。

華藝國際25周年·2019春拍拍品

展覽:東京美術俱樂部,1937年2月19日至21日。

出版:《東京美術俱樂部展覽冊》,1937年。

說明:日本藏家阿部文吉舊藏。

缶翁之畫,色即墨,墨即色,曾自云“墨痕深處是深紅”。此幅作品筆墨勁爽老辣,設色古樸沉著,朱磦、赭石、曙紅與墨痕復疊錯綜,濃厚而不滯重,多彩而不媚俗。是幅《秋菊圖》曾為日本藏家阿部文吉舊藏,于1937年被收錄入《東京美術俱樂部展覽冊》出版并展覽,實為難得一見之佳構。

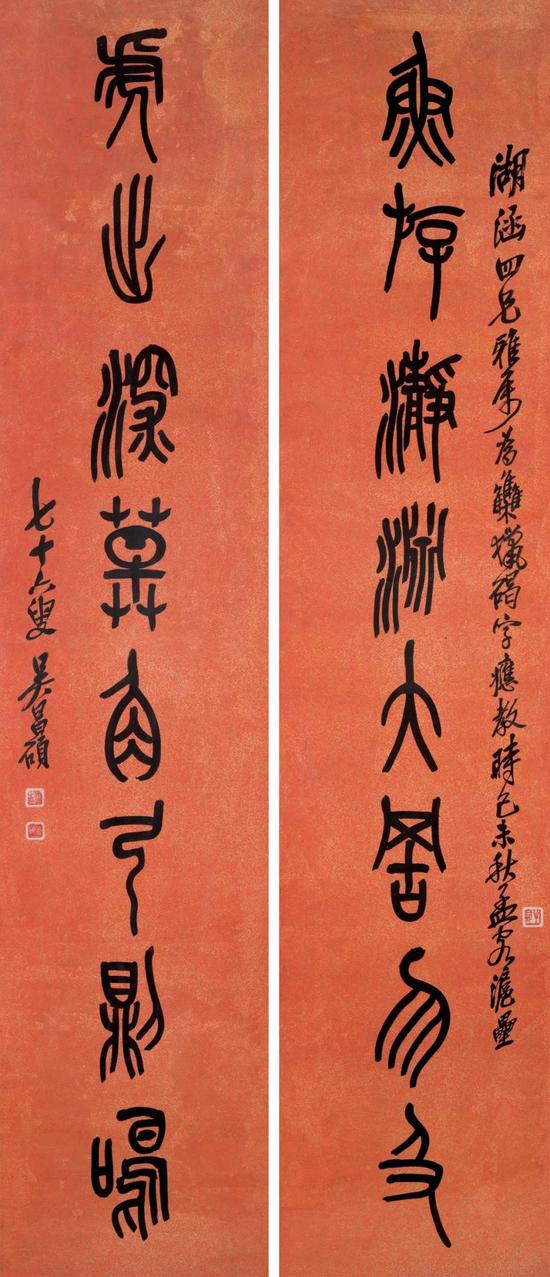

吳昌碩 篆書八言聯

鏡框 水墨紙本

1919年作

205×44 cm。×2

華藝國際25周年·2019春拍拍品

出版:《吳昌碩書法集》P172,福建美術出版社,2014年2月。

注:上款人“湖涵四兄”即劉安溥(1891-1974),字和盞,號湖涵。浙江湖州南潯人,為南潯首富劉鏞之四子。富甲天下,喜好收藏,在杭州湖邊筑“小方壺別墅”,收藏書畫、古籍、碑帖甚豐。

此件《篆書八言聯》是吳昌碩書風成熟時期的大尺幅書作。用筆上,由瘦重圓潤變中鋒用筆,結體上由均勻工整變左右高低參差,內外疏密富于變化,上下大小強調形態。從墨法、章法上看,由縱橫整齊、對稱變參差錯落、古茂雄秀的境界。氣韻豪邁,給人以雄壯、博大、生動、浩然的精神力量和氣魄。

世紀巨變中正統文脈之傳承

吳湖帆與梅景書屋

作為中國金石書畫鑒藏的巨擘,吳湖帆憑借著非凡的書畫創作成就及出眾的鑒賞眼光,儼然成為海上書畫圈中最具影響力的核心人物。吳湖帆所處時代正遭遇世紀之變,而他始終將視線集中在中國畫傳統深處之內在精神與價值上。得名于宋刻《梅花喜神譜》的書齋“梅景書屋”,不僅是當時古書畫聚散鑒藏的重要場所,更是最為正統的文人畫學之代表。

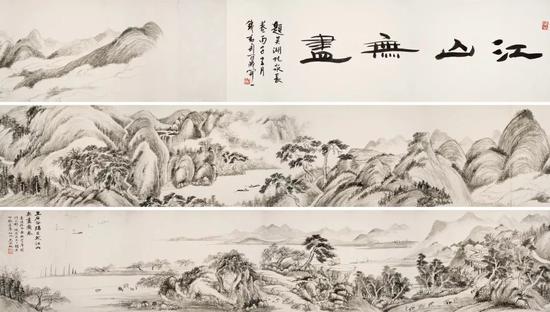

吳湖帆 仿王石谷《江山無盡圖》

手卷 水墨紙本

1940年作

引首:32×102 cm。?畫心:32×400 cm。

華藝國際25周年·2019春拍拍品

出版:

1。《中國山水畫通鑒?海上墨林》P96-97,上海書畫出版社,2006年。

2。《海上繪畫》P214,上海書畫出版社,2011年11月。

3。《畫壇圣手吳湖帆》P128-129,上海書畫出版社,2012年。

4。《海派百年代表畫家系列作品集?吳湖帆》P48-49,上海書畫出版社,2013年。

注:

1。上款趙公黻,字志麟,江蘇吳縣人。吳湖帆入室弟子,頗得師傳,擅畫山水,與趙樸初友善,曾任中國佛教協會辦公室主任。

2。錢君匋題引首。錢君匋(1907-1998),號豫堂,又號午齋、抱華精舍主人,浙江桐鄉人。為魯迅先生的學生,工書畫、篆刻、書籍裝幀。曾任上海市政協委員、上海市文史館館員、上海市文聯委員、中國美協常務理事、西泠印社副社長。

在吳湖帆的藝術生涯中,對古人作品的臨摹是一項重要內容,它除了了解、掌握各家各派筆墨習性、技法、風格外,同時,也可以說是對畫史的研究。從正統派作品看,王石谷的山水畫嚴謹精微,法度周密,古樸清麗,最富于“繪畫性”。而吳湖帆的創作原則,正是遵循王石谷“以元人筆墨,運宋人丘壑,而澤唐人氣韻”的重要理念。

清 王翚 《江山無盡圖》 上海博物館藏

此卷《仿王石谷<江山無盡>圖》卷是吳湖帆“集古而大成”的擬古佳作。王石谷《江山無盡圖》卷作于康熙四十五(1706)年,乃其晚年杰構,原為梅景書屋所藏,為吳湖帆先生上世紀20年代于郡城獲得。原卷長五米,崗嶺逶迤,氣勢連貫,今藏上海博物館,《中國古代書畫圖目》有錄。

吳湖帆(1894-1968)仿王石谷《江山無盡圖》 引首

《仿王石谷<江山無盡>圖》卷長逾五米,畫云山邐迤,江天一色,草木蔥籠,古松虬曲。倩庵之于南宗諸家,可謂爛熟于胸。是時吳氏所畫已入成熟期,用筆恣意瀟灑,墨法較王石谷則更顯渾淪,入于石谷,更出于石谷,自出機杼。正如謝稚柳所說,具有“清逸明麗、雅腴靈秀、似古實新的面貌”。“人間吳畫”(朱季海語),此刻已露崢嶸。

吳湖帆 仿王石谷《江山無盡圖》 局部

吳湖帆擬古之作最著名者當為《臨黃公望富春山居圖》卷,此卷曾在2011年秋以近億元成交,創下吳湖帆作品拍賣的最高紀錄。此《仿王石谷江山無盡圖》卷在藝術性上較之亦不遑多讓,況且尺幅巨大,筆墨精湛,識者得此,自當寶之。

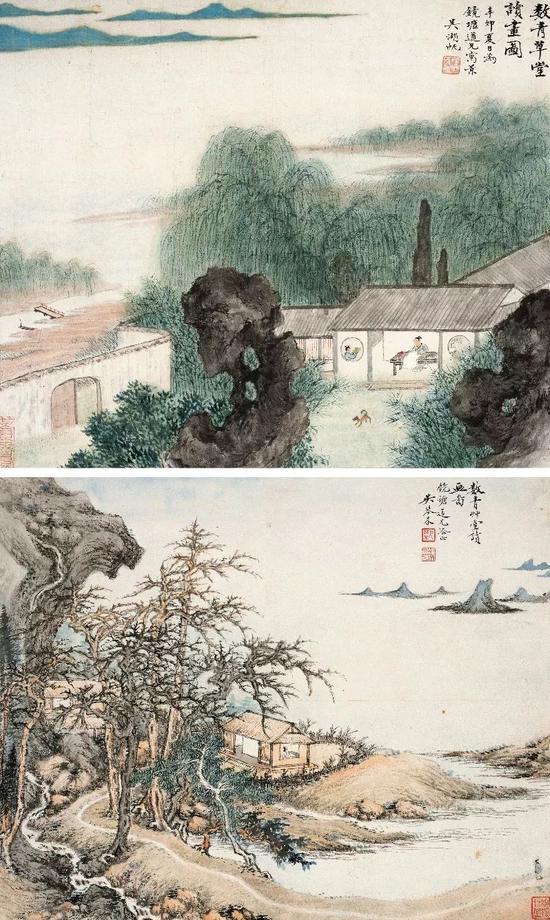

吳湖帆、吳琴木 數青草堂讀畫圖

鏡框二幀 設色紙本

1951年作

吳湖帆:26.5×33 cm。

吳琴木:27.5×32.5 cm。

華藝國際25周年·2019春拍拍品

展覽:“梅景書屋師生畫展”,上海龍美術館,2014年9月。

出版:

1。《畫壇圣手吳湖帆》P104,上海書畫出版社,2012年5月。

2。《海派百年代表畫家系列作品集?吳湖帆》P101,上海市美術家協會編,上海書畫出版社,2013年7月。

3。《中國近現代國畫名家精品集?吳湖帆?山水》P75,上海書畫出版社,2014年5月。

4。《梅景書屋師生畫集》P66-67,上海錦繡文章出版社,2014年9月。

5。《吳湖帆年譜》P456,中國出版集團、東方出版中心,2017年7月。

6。《吳湖帆文獻》P185,上海世紀出版集團、上海書畫出版社,2018年4月。

“數點青山一小廬,鵑湖深處舊時居。”錢鏡塘先生夙能丹青,尤富收藏,蓋其先世篤好文翰,淵源因有自焉。時流名仕常賞玩觀畫于其寓居數青草堂,暇日出紙,寫圖作畫。此二幅《數青草堂讀畫圖》即是吳湖帆與吳琴木分別以錢鏡塘先生的齋號為題所繪,堂中讀書賞畫之趣,舊時文人交誼雅會之趣足令今人傾羨。

吳湖帆 《數青草堂讀畫圖》(局部)

從此幀《數青草堂》,我們得見吳湖帆化虛為實的煙云處理,這種表現手法上的變化,是受到海派的啟發。識者嘗評吳湖帆畫“合古今中西之法,有煙巖萬迭之勢”。細觀畫中線條剛柔相濟,設色清潤雅致,確是先生山水小品的精構之作。

吳湖帆 溪山秋曉圖

鏡框 設色紙本

1958年作

23.5×98 cm。

華藝國際25周年·2019春拍拍品

展覽:

1。吳湖帆書畫大展,上海展覽中心,1981年。

2。梅影書屋師生畫展,上海龍美術館,2014年。

出版:

1。《朵云?中國畫藝術叢集》第十集P5-6,上海書畫出版社,1986年。

2。《吳湖帆畫集》圖版七十七,上海人民美術出版社,1987年。

3。《吳湖帆書畫集》P126-127,上海書畫出版社,2001年5月。

4。《中國名畫家全集?吳湖帆》P150-151,河北教育出版社,2002年。

5。《吳湖帆畫集》下P288-289,北京工藝美術出版社,2006年1月。

6。《吳湖帆畫集》P122-123,榮寶齋出版社,2009年4月。

7。《筆墨人生—書法家徐伯清傳》P30-31,復旦大學出版社,2010年。

8。《畫壇圣手吳湖帆》P128-129,上海書畫出版社,2012年5月。

9。《海派百年代表畫家系列作品集?吳湖帆》P140-141,上海市美術家協會編,上海書畫出版社,2013年7月。

10。《中國近現代國畫名家精品集?吳湖帆?山水》P108-109,上海書畫出版社,2014年5月。

11。《梅影書屋師生畫集》P90-91,上海錦繡文章出版社,2014年9月。

12。《朵云真賞苑?名畫抉微:吳湖帆山水》P60-61,上海書畫出版社,2018年7月。

13。《吳湖帆文獻》P352-353,上海世紀出版集團、上海書畫出版社,2018年4月。

著錄:《吳湖帆年譜》P511,中國出版集團、東方出版中心,2017年7月。

注:上款人徐伯清(1926-2010),浙江溫州人,上海文史研究館館員。中國書法家協會會員,上海書法家協會常務理事,中華藝術家協會會長,上海師范大學書法專業客座教授,浙江舟山書畫院名譽院長。

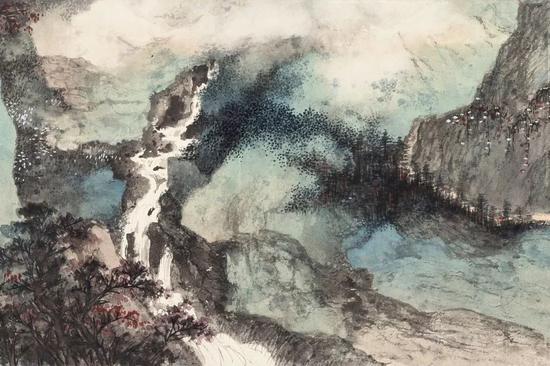

吳湖帆細筆五色作品存世量極少,除冊頁、扇面之外,幾乎僅見湖帆先生贈方幼庵之《大龍湫》與本幅贈徐伯清之《溪山秋曉圖》,兩件作品皆兩尺上下,可謂倩庵公平生杰構。

1957年2月,吳湖帆與徐伯清攝于豫園

徐伯清書畫并舉,藝理雙修,與吳湖帆亦師亦友。1958年,在嵩山區政府任干部的徐伯清得知吳湖帆未被錯劃為右派,登門報喜。吳湖帆特意花四個小時為他精心創作了這幅青綠山水。

此時,正值吳湖帆筆墨清剛流麗,轉變圓渾靈活之時。畫風不似前期拘謹又未及晚年過放,包蘊二美,可謂水墨烘染與青綠設色熔鑄一體。

吳湖帆 《溪山秋曉圖》局部

畫面布局由密及疏、由近及遠、由險入平。觀之如在江岸之邊,視線跟隨著泉石煙云在回環曲折中向前推進,忽又豁然開朗,眼前江景一覽無余,畫面靜能生動,生機隱現,令人心曠神怡。

吳湖帆 《溪山秋曉圖》局部

畫法上主要用濕筆,墨色相映,以色當墨,有“煙潤”之氣。吳湖帆說“白亦是色”,畫中以胭脂與西洋紅繪山花,山澗、岸芷、湖面經水墨濡化,呈現一派迷茫空濛之意象,虛處用白粉暈染云氣,并以飛白筆法作巨石,化虛為實,顯得氣勢磅礴。

吳湖帆 《溪山秋曉圖》局部

此畫呈現出的筆墨氣息富而不俗,貴而不霸,自有溫文爾雅的氣韻在。其洗練腴潤、超詣典雅之氣,絕非他人可隨意為之,實為吳湖帆藝術生涯中包前孕后又極富卓識的不朽力作。《溪山秋曉》承載吳、徐兩家深厚的情感與筆墨的流傳,實屬難能可貴。

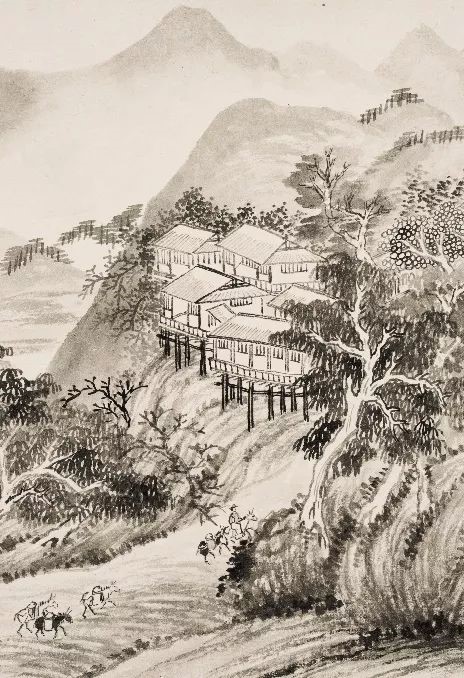

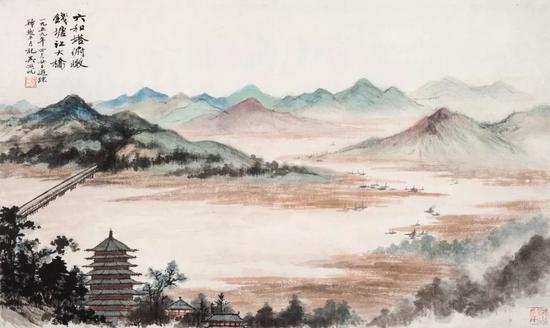

吳湖帆 六和塔俯瞰錢塘江大橋

鏡框 設色紙本

1959年作

50×84.5 cm

華藝國際25周年·2019春拍拍品

出版:

1。《吳湖帆——海派百年代表畫家系列作品集》P148,上海市美術家協會編,上海書畫出版社,2013年7月。

2。《中國近現代國畫名家精品集:吳湖帆?山水》P114-115,上海書畫出版社,2014年5月。

著錄:《吳湖帆年譜》P515,上海東方出版中心,2017年7月。王叔重,陳含素編著。

注:藏家得自馬公愚家屬。

是幅《六和塔俯瞰錢塘江大橋》創作于一九五九年,系吳湖帆自時年四月游杭州返滬后有感而發之作。所謂畫為心聲,畫家籍筆墨以抒心境,乃畫界通理。隨著年歲的增長,技法的純熟,彼時吳湖帆正處于二度厚積薄發之時,砥礪筆墨,孜孜以求變法。相較其之前的淡泊清遠,吳湖帆在筆墨上愈發凝練,老辣冷峻,對于物象的把握已至渾然天成之境,其畫面格局伊始現出磅礴浩瀚之象。

丹青詞畫 梅影高華

吳湖帆妻子、詞友、弟子的藝術成就

吳湖帆所處時代正遭遇世紀之變,而他始終將視線集中在中國畫傳統深處之內在精神與價值上。梅景書屋,不僅是當時古書畫聚散鑒藏的重要場所,更是最為正統的文人畫學之代表。在培養后學和延續文脈上,吳湖帆以一己之實踐,培養了一批梅景書屋弟子,成為傳統文化堅定的守護者。眾多弟子中,徐邦達、王季遷精于收藏和鑒賞,藝術創作自成風格;陸抑非花鳥享譽滬上;俞子才尤擅長金碧青綠山水。而與夫人潘靜淑的丹青同繪、與知己周煉霞的文事往來,更使梅景書屋增添清雅之誼。

吳湖帆、周煉霞 荷花鴛鴦

扇面 設色紙本

1954年作

19×52 cm

華藝國際25周年·2019春拍拍品

吳湖帆是才藝雙馨的世家子弟,而周煉霞則是以詞畫名世的民國名媛,二人書畫交游,詩詞唱和,共同演繹了海上畫壇的一段風流佳話。此扇面集吳湖帆與周煉霞兩家妙筆于一圖之中,縝密秀麗,清雋雅逸。不但畫技精湛,也見證了二人之間一段深厚的丹青情誼。

潘靜淑 蔬果圖

冊頁十開 設色紙本

1935年作

21.5×30.8 cm。×10

華藝國際25周年·2019春拍拍品

出版:《梅景書屋畫事》P36-59,浙江人民美術出版社,2017年8日。

注:吳湖帆題簽并跋。

潘靜淑(1892-1939),名樹春,吳門大畫家吳湖帆夫人。潘靜淑擅繪花卉蔬果,輔以個人氣質修養,設色清麗淡雅,筆下流露秀逸之氣,具出塵之致。潘靜淑畫風細膩優雅,正是她大家風范的寫照。潘氏早逝,故流傳作品不多,市面冊頁作品多為散出,整冊作品實屬難得。

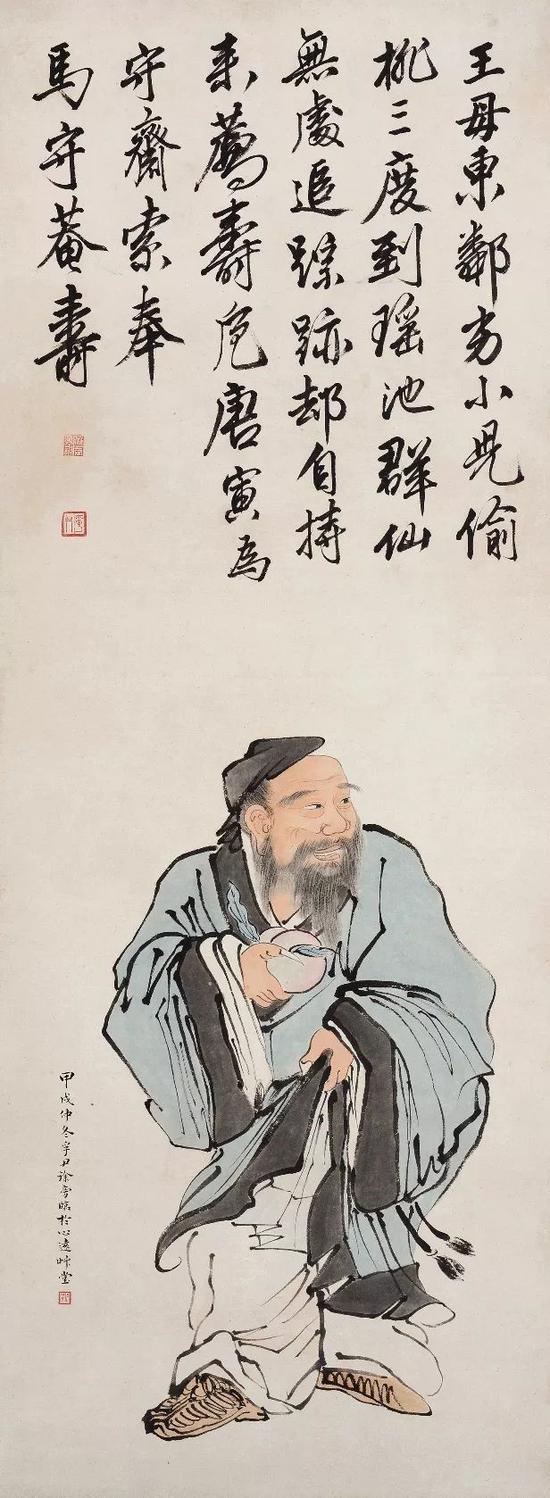

徐邦達 臨唐寅東方朔偷桃

鏡框 設色紙本

1934年作

147×54 cm

華藝國際25周年·2019春拍拍品

展覽:“梅景書屋師生畫展——紀念吳湖帆先生誕辰120周年”,上海龍美術館,2014年9月26日-11月8日。

出版:《梅景書屋師生畫集》P146-147,上海錦繡文章出版社,2014年9月。

明唐寅曾取材東方朔偷桃的故事繪制《東方朔像》,是畫家盛年佳作。民國時期,此作更成為海上較為流行的人物畫臨摹范本。據吳湖帆弟子許蘭臺回憶,此唐寅原作當時為梅景書屋門人王季遷所藏,曾請吳先生鑒賞,吳先生甚為歡喜,故按原畫摹寫,亦有臨本存世。

徐邦達時為梅景書屋弟子,此幅應與吳公臨本同出一源,造型、款書皆與唐六如本如出一轍,可謂是梅景書屋師徒傳授與書畫交游的重要見證。畫中人物神態生動,所繪曼倩翁一手托桃,一手緊提衣襟,輕手躡腳,時而回首,唯恐為人所見的詼諧形象躍然紙上;其用線勁力,緊隨原作唐寅之“折蘆描”,剛柔并濟,富于變化,實為徐邦達先生人物畫之佳作。

王季遷 山水

鏡框 設色紙本

1989年作

34×133.5 cm。

華藝國際25周年·2019春拍拍品

俞子才 荷塘清夏圖

立軸 設色紙本

1944年作

67×34 cm。

華藝國際25周年·2019春拍拍品

陸抑非 牡丹圖

團扇 設色絹本

直徑:25 cm。

華藝國際25周年·2019春拍拍品

皖公網安備 34010402700602號

皖公網安備 34010402700602號