2019年7月19日,文化和旅游部公布了2018年度文化和旅游部部門決算。報告顯示納入決算的預算單位包括故宮博物院、中國國家博物館、中國美術館、中國國家畫院、恭王府博物館等43家。

文件并公開十年間《故宮博物院古建整體保護維修項目績效評價報告》,顯示從2008年至2018年十年間,中央財政安排資金支持故宮博物院整體保護維修項目,共下達預算資金129925萬元,實際支出129925萬元。項目主要包括古建維修工程、古建勘察設計、古建零修及園林養護工程、古建保護研究、古建配套環境治理及保護工程五個方面內容。

評價認為,故宮博物院通過實施古建整體保護維修項目,消除了古建筑本體結構的安全隱患,實現了古建筑保護的真實性和有效性,對保護世界文化遺產及傳承營造技藝具有重大意義,同時進一步提升了故宮在國際博物館界、世界文化遺產保護組織中的號召力和影響力。同時評價也發現,隨著時間的推進,古建整體保護維修項目的實施內容發生了變化,項目實施重心逐步由“以修繕為主”向“日常保養維護工程、研究性保護工程”過渡。近年實施內容存在邊界不清晰、預算編制不夠合理、項目管理不夠規范、《總體規劃》任務未完全按預期及時實施等問題。

2018年度文化與旅游部部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

1。收入總計1,028,049.35萬元

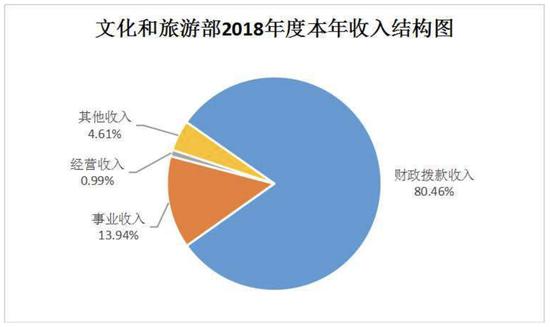

2018年度總收入1,190,036.67萬元,其中本年收入949,370.31萬元。具體情況如下:

(1)財政撥款收入763,874.54萬元。系文化和旅游部本級及所屬事業單位2018年從中央財政取得的資金。較2017年度決算數增加122,611.18萬元,增長19.12%,主要原因是:一是根據黨中央、國務院對文化和旅游工作要求以及文化和旅游發展改革需要,中央財政增加安排我部項目資金;二是根據工程進度,財政部追加中國工藝美術館工程等中央基建投資項目預算。

(2)事業收入132,327.28萬元。系所屬事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入,如演出收入、展覽收入等。較2017年度決算數增加16,044.34萬元,增長13.80%,主要原25因是:我部所屬事業單位在文化和旅游融合發展的大背景下,事業不斷發展,事業收入也有所增長。

(3)經營收入9,357.79萬元。系所屬事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入,如銷售收入、房租收入、出版經營收入等。較2017年度決算數增加23.96萬元,增長0.26%,與上年基本持平。

(4)其他收入43,810.70萬元。系文化和旅游部本級及所屬事業單位在財政撥款、事業收入、經營收入之外取得的收入,如固定資產出租收入、利息收入、捐贈收入等。較2017年度決算數增加6,036.45萬元,增加15.98%,主要原因是:部分事業單位接收其他部門橫向撥款等增加。

(5)用事業基金彌補收支差額3,162.35萬元。系所屬事業單位在用2018年的“財政撥款”“事業收入”“經營收入”和“其他收入”不足以安排全年支出的情況下,按規定使用以前年度積累的事業基金彌補2018年收支缺口的資金。較2017年度決算數增加613.49萬元,增加24.07%,主要原因是:部分單位按規定使用以前年度積累的事業基金彌補2018年收支缺口的數額增加。

(6)年初結轉和結余237,504.01萬元。系文化和旅游部本級及所屬事業單位以前年度支出預算尚未完成,結轉到2018年仍按原規定用途繼續使用的資金,及項目已完成產生的結余資金。包括上年度財政撥款結轉和結余,上年度部分事業收入、經26營收入、其他收入結轉資金。

2。支出總計1,190,036.67萬元

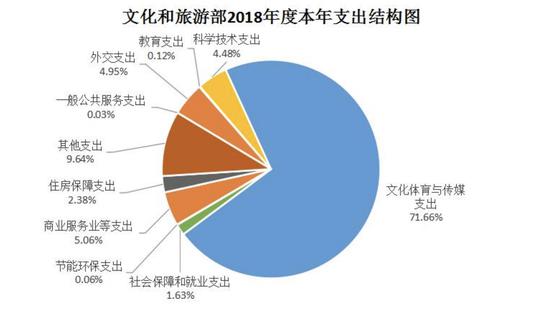

2018年度總支出1,190,036.67萬元,其中本年支出866,056.28萬元。

具體情況如下:

(1)一般公共服務支出(類)282.43萬元。主要用于中央紀委派駐機構紀檢專項工作經費和中國國學研究和交流中心基本支出以及開展國學研究與傳播、展陳項目及相關業務工作支出。較2017年度決算數減少22,826.94萬元,減少98.78%,主要原因是:2018年中國國學中心建設項目經費安排減少。

(2)外交支出(類)42,845.50萬元。主要用于海外文化中心、駐外辦購建以及人員工資、日常運轉和開展業務活動等相關支出。較2017年度決算數增加7,018.98萬元,增加19.59%,主要原因是:根據工作需要,海外中國文化中心建設和租賃費等項27目支出增加。

(3)教育支出(類)1,000.00萬元。主要用于文化和旅游部本級全國基層文化隊伍培訓和直屬事業單位中央文化旅游和管理干部學院全國文化管理干部素質能力提升專項培訓支出。較2017年度決算數增加95.35萬元,增長10.54%,主要原因是:根據工作需要,文化和旅游部本級全國基層文化隊伍培訓項目支出增加。

(4)科學技術支出(類)38,782.71萬元。主要用于文化和旅游部所屬科學事業單位在職及離退休人員工資和單位日常運轉、學術研究、研究生培養、科研單位基礎設施修繕及設備購置等方面的支出。較2017年度決算數增加2,775.29萬元,增長7.71%,主要原因:舞臺設備質量監督檢查技術能力提升等社會公益研究任務增加,相應增加支出。

(5)文化體育與傳媒(類)620,587.29萬元。主要包括兩方面,一是用于文化和旅游部機關人員工資和單位日常運轉以及履行國務院“三定”方案賦予文化和旅游部職能而開展各項活動的支出;二是用于部屬文化、文物和新聞出版預算單位人員工資和正常運轉以及基礎設施建設和開展專業業務活動發生的支出。較2017年度決算數增加27,733.39萬元,增長4.68%,主要原因:中國工藝美術館工程和國家文獻戰略儲備庫建設工程等中央基建投資項目預算增加,相應支出增加。

(6)社會保障和就業(類)14,143.35萬元。主要是文化和28旅游部離退休人員和離退休管理機構的相關支出。較2017年度決算數減少1,253.99萬元,下降8.14%,主要原因是:退休人員基本養老金納入中央國家機關養老保險管理中心統一支付范圍,相關支出減少。

(7)節能環保支出(類)503.13萬元。主要用于文化和旅游部本級及所屬事業單位能源節約利用方面的支出。較2017年度決算數增加175.67萬元,增長53.65%,主要原因是:根據工作需要,基建項目支出增加。

(8)商業服務業等支出(類)43,813.76萬元。主要用于旅游行業業務管理以及開展旅游宣傳促銷活動等方面的支出。較2017年度決算數減少6,900.52萬元,下降13.61%,主要原因是:境外宣傳推廣費用減少。

(9)住房保障支出(類)20,640.28萬元。主要用于文化和旅游部本級及所屬事業單位按照國家政策規定為職工繳納住房公積金、發放提租補貼和購房補貼。較2017年度決算數增加1,244.80萬元,增長6.42%,主要原因是:住房公積金增加。(10)其他支出83,457.81萬元。主要用于政府性基金安排的國家藝術基金項目及旅游發展基金項目支出。較2017年度決算數增加7,060.87萬元,增長9.24%,主要原因是:隨著國家藝術基金管理工作不斷推進,資助項目不斷增加,支出相應增加。

(11)結余分配23,155.33萬元。主要是繳納所得稅和執行事業單位會計制度的單位從事業收入或經營收入中按規定提取29的事業基金和職工福利基金。

(12)年末結轉和結余300,825.06萬元。主要是文化和旅游部本級及所屬事業單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

納入文化和旅游部 2018 年部門決算的預算單位共有43家,其中二級單位33家,三級單位10家

具體名錄如下:

文化和旅游部本級、國家京劇院 、 中國兒童藝術劇院、中國國家話劇院、中國歌劇舞劇院、中央歌劇院、中央芭蕾舞團、中國交響樂團 、中央民族樂團、國家圖書館、文化和旅游部人才中心、 文化和旅游部離退休人員服務中心、文化和旅游部藝術發展中心 、中國國家畫院、梅蘭芳紀念館、文化和旅游部恭王府博物館、中央文化和旅游管理干部學院、中國美術館、中國藝術研究院、中國藝術科技研究所、文化和旅游部民族民間文藝發展中心、故宮博物院、中國國家博物館、中外文化交流中心、文化和旅游部清史纂修與研究中心、文化和旅游部全國公共文化發展中心、 國家藝術基金管理中心、文化和旅游部海外文化設施建設管理中心、中國國學研究與交流中心、文化和旅游部機關服務中心、文化和旅游部信息中心、中國旅游研究院、文化和旅游部旅游質量監督管理所、中國兒童劇場、 中國歌劇舞劇院藝術培訓中心、北京天橋劇場、北京音樂廳、國家圖書館現代技術研究所、文化和旅游部人才中心培訓中心、中國工藝美術館、中國藝術研究院藝術培訓中心、 《中華英才》半月刊社

故宮博物院古建整體保護維修項目績效評價報告

為加強財政項目資金績效管理,提高財政資金使用效益,根據《中華人民共和國預算法》《中共中央國務院關于全面實施預算績效管理的意見》和《關于人大預算審查監督重點向支出預算和政策拓展的指導意見》等相關文件規定,財政部預算評審中心組織第三方機構和專家成立績效評價工作組,對故宮博物院古建整體保護維修項目實施以來,特別是2016-2018年的實施情況開展了績效評價,現將有關情況報告如下:

一、項目基本情況

(一)項目背景。故宮,作為15~20世紀中國明清兩朝皇家沿用近600年的宮殿,是世界上現存規模最大、保存最完整的木結構古代宮殿建筑群。由于自然風化損耗,故宮不少建筑年久失修,存在木構糟朽、油畫斑駁、裝修殘損、梁柱偏移等問題,對故宮古建安全和保護、相關文物展示造成了很大影響,亟待搶救保護。針對古建筑現狀和古文化傳承的需要,故宮博物院作為整座紫禁城及其周圍若干地段古建筑群和館藏文物的管理機構,于2002年啟動了以“完整保護,整體維修”為原則的故宮大規模修繕計劃,2005年3月15日,國家文物局批復了《故宮保護總體規劃大綱》(2003-2020)(以下簡稱《規劃大綱》)。為落實《規劃大綱》有關具體內容,使其更具有可操作性,故宮博物院于2012年組織編制了《故宮保護總體規劃》(2013-2025)(以下簡稱《總體規劃》),2016年4月5日通過國家文物局批復,確定規劃總目標為“整體保護、世代傳承”。

(二)項目目標。通過古建整體保護維修,進一步挖掘、存留、傳承“非物質文化遺產”,兼顧維修與開放、保護與展示、地面建筑與基礎設施配置之間統籌安排與協調開展,盡快實現古建筑群維護由“最完整”到“最完美”的保護維修水平,總體恢復故宮盛世的歷史風貌。

(三)主要內容及預算支出情況。該項目主要包括古建維修工程、古建勘察設計、古建零修及園林養護工程、古建保護研究、古建配套環境治理及保護工程五個方面內容。從2008年起,中央財政安排資金支持古建整體保護維修項目,截至2018年,中央財政共下達預算資金129925萬元,實際支出129925萬元,其中2016-2018年中央財政資金投入39700萬元,實際支出40689.53萬元(含2015年結轉資金989.53萬元)。

二、績效評價工作情況及評價結論

(一)評價范圍和目的。本次績效評價對象為故宮博物院古建整體保護維修項目,從項目立項依據、目標、組織實施、預算需求、執行效果等方面入手,對項目的實施情況和實施效果進行全面的分析和評價,重點分析2016-2018年項目的實施情況,涉及金額3.97億元。通過開展績效評價工作,對項目管理、完成情況進行全面了解,對中央財政資金的執行情況和實施效果進行70分析評價,總結經驗及存在的問題,為中央財政資金的安排提供決策依據。

(二)評價指標體系。主要包括決策、管理、產出、效果四個方面,滿分為100分。一是決策(20分)。主要評價立項依據充分性、立項程序規范性、績效目標的明確性、績效指標的合理性、實施內容的明確性、實施方案的可行性、預算編制合理性等。二是管理(25分)。主要評價組織管理健全性、管理制度健全性、制度執行有效性、項目監督執行有效性、資金管理制度的健全性和資金使用規范性等。三是產出(30分)。主要評價年度目標完成情況、總體規劃完成情況、質量達標率和完成及時率等情況。四是效果(25分)。主要評價古建筑本體安全、古建筑保護完整性及真實性、古建維修利用率、開放面積達標率、年參觀人數增長趨勢、傳統技藝傳承、項目內容的可持續性、規劃與制度的長期指導性和專家評價等情況。

(三)評價方法及實施。鑒于本次績效評價是對古建整體保護維修項目實施以來,特別是2016-2018年的實施情況進行系統評價,時間跨度大、涉及子項目多,評價堅持“以規劃為引領、以問題為導向、堅持系統評價”的總體工作思路,運用因素分析法、專家咨詢、比較法、穿行測試法等方法開展工作。評價工作組按照“全面覆蓋古建整體保護維修項目主要工作內容,兼顧當年及跨年度執行項目、已完工項目與在建項目,突出代表性”的原則選取17個子項目進行調研。綜合現場評價結論和非現場評價意見,對項目進行綜合評價,形成總體評價結論。

(四)評價結論。該項目績效評價得分為85分,綜合評價等級為“良”。評價認為,故宮博物院通過實施古建整體保護維修項目,消除了古建筑本體結構的安全隱患,實現了古建筑保護的真實性和有效性,對保護世界文化遺產及傳承營造技藝具有重大意義,同時進一步提升了故宮在國際博物館界、世界文化遺產保護組織中的號召力和影響力。同時評價也發現,隨著時間的推進,古建整體保護維修項目的實施內容發生了變化,項目實施重心逐步由“以修繕為主”向“日常保養維護工程、研究性保護工程”過渡。近年實施內容存在邊界不清晰、預算編制不夠合理、項目管理不夠規范、《總體規劃》任務未完全按預期及時實施等問題。

三、績效評價指標完成情況

(一)決策指標分析。該指標分值20分,評價得分16.5分。該項目立項符合國家相關政策、《規劃大綱》和《總體規劃》;立項程序規范,項目績效目標明確;績效指標較全面,但過于籠統且個別指標設置前后口徑不一致;項目實施內容與年度計劃基本匹配,但部分內容與其他項目交叉或重復,實施內容中列入了部分不屬于《總體規劃》范圍及保護的項目;預算編制不夠合理。

(二)管理指標分析。該指標分值25分,評價得分17.5分。該項目業務管理制度和資金管理制度基本健全;項目實施程序和流程基本符合相關法律法規、部門規章及故宮的相關制度,項目實施過程中履行了招投標、合同管理、工程建設監理等程序,但評價發現在招投標、合同管理、變更簽證、結算管理、資料歸檔等方面存在不夠規范的地方;預算執行率較好,但資金使用和項目核算方面不夠規范,項目管理及監督執行機制有待進一步完善。

(三)產出指標分析。該指標分值30分,評價得分28分。古建整體保護維修項目年度目標完成情況較好。但需要指出的是,項目實施與《總體規劃》存在一定偏差,部分項目實施滯后。

(四)效果指標分析。該指標分值25分,評價得分23分。自2002年啟動大規模修繕計劃至今,故宮歷經近16年的維修,逐步消除了古建筑本體結構的安全隱患,開放面積逐年增加。在古建筑的修繕過程中,遵循了最小干預原則,最大限度地保持了文物原狀、保留了古建筑的歷史信息,同時引入了新的實施機制和傳承方式,為古建筑的保護和研究起到了示范作用;但從項目五部分內容的資金占比情況看,項目實施內容和重點已發生偏離,項目內容缺乏可持續性,規劃和制度缺乏長期指導性。

四、發現的主要問題及原因

(一)項目實施內容和重點已發生偏離。目前故宮古建整體保護已逐步由修繕為主向日常保養維護工程、研究性保護工程過渡,古建整體保護維修的需求已逐年減少。就近三年的項目實施情況分析:一是古建維修工程支出占比逐年減少,古建零修及園林養護工程支出逐年增加;另外配套治理工程項目中文化遺產保護輔助功能用房的新建和改造占比較大。

(二)項目實施與《總體規劃》存在偏差,《總體規劃》未起到應有的引領指導作用。《故宮保護總體規劃》是故宮博物院迄今為止的第一份以文化遺產價值整體保護為目標的專項保護管理規劃。針對故宮現存的各類文化遺產保護管理突出問題,一一制定了具有可操作性的分級、分類、分區、分批、分期規劃措施。但實際項目并未按規劃分區實施,且根據《總體規劃》,中期(2015-2020年)將完成評估等級為C類及D類文物建筑的修繕工程,評價發現,截至2018年12月,C類、D類建筑修繕均未按期完成。

(三)項目設置的分類標準不夠科學規范,項目實施內容、支出范圍界定不夠明確。該項目名稱為古建整體保護維修,但實際下轄的五部分內容在實施中均包含了與古建本體或古建本體保護及維修相關性不強的內容。與中央部門項目支出預算管理中項目分級分類設置和管理要求不符,不利于項目績效管理,影響財政資金使用效益。

(四)項目實施管理不夠規范,缺少有效的監督考核機制和措施。一是項目績效指標設置不夠合理。沒有針對項目五部分內容分別列出數量及質量指標,不利于考核;且指標設置前后口徑不一致,不利于對指標完成情況的縱向對比。二是預算編制不夠合理,個別項目預算編制不規范、依據不充分。三是在項目組織管理健全性、制度建設及執行有效性、資金管理及使用等方面均存在不完善、不規范情況。四是缺少有效的監督考核機制和措施,導致一些不規范的情況發生。

五、相關建議

(一)重新明確項目定位,優化項目結構。建議項目單位及主管部門根據故宮目前古建現狀和實際需求,對項目重新定位,重新梳理項目內容,調整預算結構,確定預算規模,將古建筑日常性保養和維修工程分開,將研究性保護項目單獨立項,明晰各自的實施內容、支出范圍及資金渠道,便于規范項目管理,更好地維護古建筑的真實性、完整性。

(二)實行規劃管理,落實規劃的引領指導作用。一是完善項目生成機制,將部門、行業發展規劃落實到具體項目,提高規劃的可實施性。部門、行業規劃確定的項目要與實際需求相銜接,合理安排項目實施節奏和力度,促進規劃與預算相結合,提高預算的前瞻性。二是盡快落實《總體規劃》要求,編制《故宮院落歲修計劃》《故宮文物建筑修繕工程導則》《故宮建筑研究性保護項目管理規定》,指導和規范日常保養、保護修繕、研究性保護項目的實施。

(三)完善項目設置規則,有效避免交叉重復。建議項目單位及其主管部門嚴格按照中央部門項目支出預算管理要求,對現有二級項目進行全面梳理,聚焦重點,科學分類,厘清項目邊界,進而規范項目預算申報和項目核算,避免交叉重復,提高資金的使用效益。

(四)進一步加強和規范項目管理。健全和完善相關管理制度,建立有效的監督考核機制,為規范項目管理和資金使用保駕護航。同時,嚴格執行相關建設程序和管理制度,規范項目各環節管理和實施。

皖公網安備 34010402700602號

皖公網安備 34010402700602號