莫高窟被稱作“世界藝術寶庫”,其中壁畫更是有著特殊的魅力,其烏托邦式色彩、超現實主義的面貌,是代代藝術家們追尋的目標。在西北大漠,曾有一個名字無人不知,他就是被稱為“敦煌守護神”的常書鴻。

展覽現場

常書鴻為早期中國留法藝術家中油畫的佼佼者,返國后守護敦煌,被譽為“敦煌守護神”。其女常沙娜受父親影響,一生亦致力于敦煌藝術教育推廣,父女均為我國知名的敦煌學家。

展覽現場

常沙娜承載父親遺志,自12歲起隨父臨摹敦煌壁畫,展露過人的藝術才華,后赴美留學,歸國后在林徽因指點下走入工藝美學領域,以敦煌圖案為藍本,完成了如人民大會堂建筑裝飾等國家重點設計任務。同時,向自然的生命形態攫取藝術靈感,創作一批花卉作品。常沙娜以純粹的藝術態度,獨特的藝術風格,在中國傳統文脈中融入當代設計方面具有突出貢獻。

展覽現場

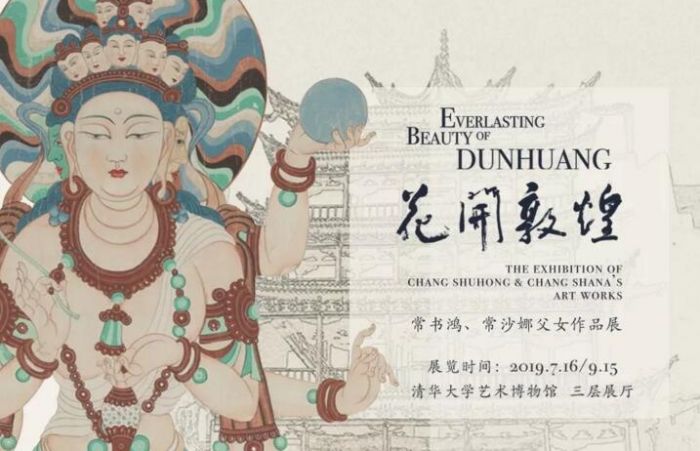

“花開敦煌——常書鴻、常沙娜父女作品展”在清華大學藝術博物館開幕。展覽的敘述“從巴黎開始”為起點,進入“血脈相連”,最后走進生活藝術的應用部分,讓我們清晰理解“師古而不泥古”的真正應用。展覽展出父女200余件作品,貫穿了兩代人在不同時期的藝術經歷,完整表達了“花開敦煌”展覽的核心精神——“守護與傳承”,引發當代人思考面對自身文化應該承接的使命。

開幕式現場

敦煌研究院院長趙聲良與常沙娜先生在展覽現場

本次展覽是清華大學藝術博物館繼2019年4月~6月舉辦的“器服物佩好無疆——東西文明交匯的阿富汗國家寶藏”之后第二個絲綢之路主題的相關展覽,將從另一視角詮釋“絲綢之路”的文化、藝術與歷史意義。展覽將持續至2019年9月15日。

展覽現場

-前言-

策展人黃炫梓

1946年常書鴻為了推廣敦煌籌集經費,帶著年僅15歲的少女常沙娜在蘭州“物產館大樓”舉辦父女聯展。七十三年往事,一位成為“敦煌守護神”,一位成為“敦煌圖案解密人”!一甲子人生歲月,我們會經歷生命中的喜、怒、哀、樂。可試問,有多少人能為了一件看似小眾喜好又無利可圖的事就這么耗上幾十年?六七十年后的人生歲月,你我究竟能有多少故事可以傳訴?但相信對敦煌跟敦煌人們來說,經歷時間的打磨,將會是一段又一段,說不完的故事!

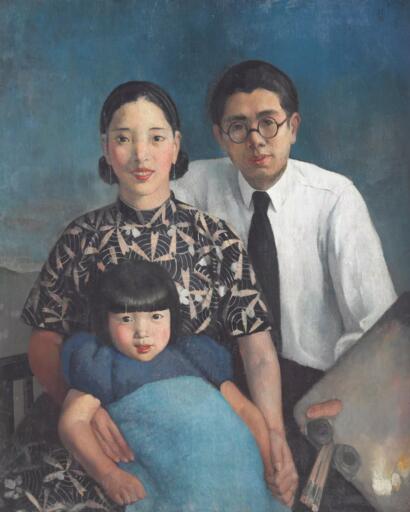

常書鴻《畫家家庭》100×81cm,油畫,1933

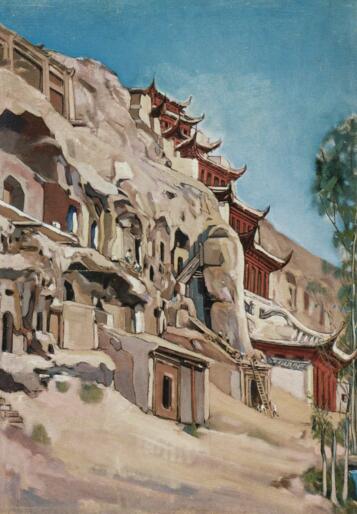

常書鴻《九層樓》 102.3×61.5cm,油畫,1952

2014年啟動“花開敦煌”展,是一個美麗的意外,這個意外的碰撞,我們承載著恩典,一次次的傳遞這個美麗又傷感且激勵人的故事。有人說:常書鴻是幸運的!初赴里昂,即獲得學院派畫家竇古特教授指導。竇古特教授要求常書鴻從油畫顏色的制作方法及各種色彩的調和開始,這對當初赴法一心想學習最新染織技術的他,一切都是新的開始。

常書鴻《女供養人-新疆拜城石窟第104窟》

畫心:長60.3cm 寬56cm

外邊:長71.5cm 寬67.5cm

紙本設色

常書鴻《薩埵那舍身飼虎-敦煌壁畫莫高窟北魏第254窟》1944

畫心:長77.3cm 寬98cm

外邊:長105.5cm 寬130.5cm

紙本設色

或許命中注定的因緣是數算不到的!常書鴻開始了古典油畫技巧學習,很快就抓住其精髓,而后轉入巴黎藝術大學師從著名的藝術大師勞倫斯,他以啟發式的言論,給予常書鴻無限的自我探索。他說:“藝術是相對的形而上的民族時代的精神表征”。這句話給了常書鴻莫大的啟發。常書鴻在他與勞倫斯對話紀錄中,以自己在巴黎生活的心情敘述:“那世界的東方,可憐我的祖國正在危亡旦夕......中國藝術,中華民族,那黃昏一般的前景,正在期待著我們共同奮斗!”從這段紀錄中可以了解,常書鴻是以何心情堅決回國并時刻找機會落腳敦煌。這選擇,是一位藝術家血液中的藝術因子在脈絡中奔竄,狂亂且欣喜,遮掩不住內心對祖國文化藝術鐘愛之情。

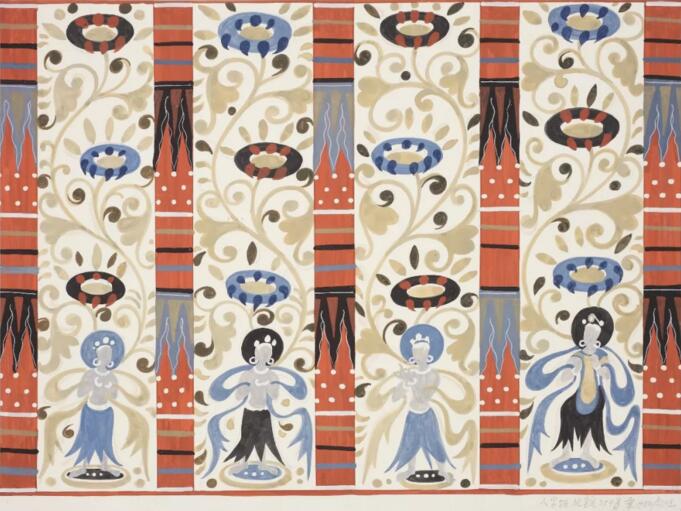

常沙娜臨摹整理《敦煌壁畫女供養人纈染刺繡披帶圖案分析》

五代98窟

法國留學時期的常書鴻意氣風發,他將老師提倡的“新古典主義”運用到實際創作,自1932年創作《G夫人像》獲得里昂美術專科學校全校畢業作品第一名后,就像打開幸運的盒子一般,連續幾年參展,屢屢獲獎,作品被國家級殿堂收藏,這在當時留法藝術家中,堪稱是前景光明的一位模范生。但是與一本《敦煌石窟圖錄》在巴黎塞納河畔的偶遇,徹底改變了他與夫人陳芝秀后半生命運,影響了女兒常沙娜一生命運的抉擇。

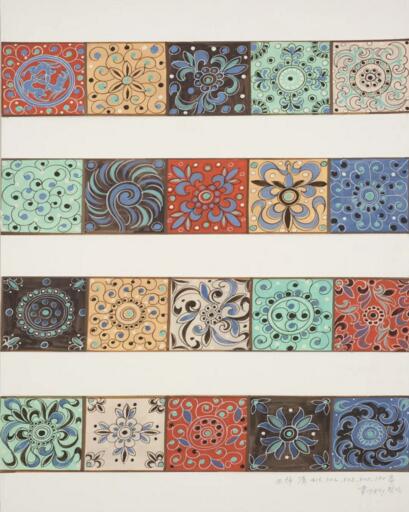

常沙娜《人字披》北魏254窟

回國后動蕩不安的大時代并沒有阻止常書鴻前進敦煌的夢想,敦煌對他來說,就是一座神圣的藝術殿堂,是中國傳統文化的源流;不以外貌來論斷,而以心靈崇尚之。當他看到一天天凋零的莫高窟,恐慌這個他尚未居住的殿堂頃刻瓦解,所以抱持著維系藝術殿堂的一切而寄身沙漠中。或許敦煌藝術就是有這種魅力,只要你真的走進來,不自覺中會產生莫名的民族情懷,會有想要再認識它多一點的執念!敦煌莫高窟的今日,仿若一將功成萬骨枯!是一代代人堅守才有今天的璀璨再現!

2017 年10月,里昂?富維埃爾山頂的古羅馬大劇院,夕陽西下,落日的余暉射向那片山頭,葉片翠綠閃閃發光,整個天空霎時明亮了起來,讓人心曠神怡。露天劇院斑駁的石柱,隨著光影忽近忽遠,這一抹夕陽的點墨,有種時光錯落之感,陽光灑落在老人臉上,頃刻間吸了一口氣,她笑說:沒想到再回來,頭發都白了!我從小跟隨父母回國,一句中國話都不會說,聽不懂,如果不是我父親堅持要到敦煌,我或許不會離開這里…….越是老來,越覺我父親工作、生活的不容易!母親走后,我們相依為命,我對父親的話,唯命是從。我受父親影響,敦煌的一切,竟也在不知不覺中,刻到我的骨子里了,越理解我父親所做的一切,越是發自內心的敬重他!

常沙娜 《燃燈菩薩(初唐)》51×40.5cm,1947

常沙娜出生在法國里昂,最后卻在中國長成。回到里昂參加第二屆“中法文化論壇”,她說:“太多的記憶了,小時候這里的點點滴滴一直涌上來,我覺得我的媽媽特別可憐,但是歷史已經決定了,再也沒法改變。”在廣場散落的石上小憩,那一抹陽光折射而下,仿若時光隧道;古老與現代僅是咫尺之遙,卻讓人猶如穿越時空軌跡,隨著她的聲音,回到從前。面對她娓娓訴說的一切,我感到一股難以解釋的情緒油然而生,動蕩不安的年代,他們對自己輕,卻對國家十分看重!

常沙娜《說法圖-西魏第288窟》156.3×127.3cm,1947

她說:“我十分清楚自己名字的來歷,竟然也時常感覺‘沙娜’二字隱喻著某種緣分,正是這緣分,促使我跟隨爸爸走進了茫茫沙漠,走進了神奇的敦煌石窟……”坐在里昂這座古羅馬文明的遺址看夕陽聽風,聽她說起遙遠中國西北敦煌石窟里的人、事、物;似乎不管是哪里的遺址,都住著老靈魂,透過風吹的樹葉,述說著過去的輝煌,這思緒特別的奇妙!

常沙娜《供養菩薩-晚唐14窟》 80×67cm,1947

這十多年來中國當代文化藝術奔騰發展,似乎不說說“當代”一詞就是落伍,但究竟這是誰的當代?21世紀是個世界化、全球化的社會,國家提出要復興中國文化,但不安的世代,中國文化如何復興?中國傳統文化如何延續和繼續發展,中國傳統文化在當下如何表達?兩位常先生親身經歷的故事給出許多啟發!所以當您在看展的時候,請您一定要將腦海里的時光往前推進七十年,去想象,那個年代,蒼茫大漠中,荒蕪的洞窟里,藝術家破釜沉舟的勇氣,與年幼少女對父親信任且相依為命的深情。

常沙娜《人字披-西夏309窟》31×36cm,紙本,2000-2004

古代畫師以想象的翅膀,把我們引入佛國世界,也是眾生世界。這些畫師沒留下任何姓名,但播下想象的種子后,意念成為枝繁葉茂的植被。莫高窟藝術受后世各國追尋、探索跟喜愛,文人墨客在此脈絡下汲取靈感,莫高窟的神話故事擁有的烏托邦式色彩、超現實主義的面貌,是代代藝術家們追尋的目標。常沙娜先生追隨父親常書鴻在莫高窟度過的青蔥歲月,為她一生的事業打下無以撼動的基礎。

常沙娜《邊飾-隋416、302、303、305、390窟》7×35cm,紙本,2000-2004

在識字率不高的古代,人們離不開圖像的說明。常沙娜受林徽因啟發進入清華營建系工作,林徽因要她以敦煌圖案作設計,她沒想過有一天自己會成為敦煌圖案研究專家與教育家,她對洞窟藝術的解析,讓世人從圖案藝術的角度重新認識敦煌石窟。若說常書鴻以藝術家的視角打開世人對敦煌藝術的敬崇,那么常沙娜則通過對圖案裝飾元素的解析,讓人簡易了解敦煌石窟蘊含的智慧,每一個局部都令人驚艷。她更大的成就應是作為中國美術史上不可被輕易忘記的一位“歷史的傳述者”。她見證了父輩那一代人,以自己的所學奉獻國家,對國家民族充滿熱情,她不僅傳承這份熱情,更希望繼續傳遞給新一代年輕人。因她的引導,在展覽推廣上我更加關注中國傳統文化在當下的深度價值與轉型方式。我認為,藝術,應該立足當下,介入歷史。

常沙娜《人民大會堂宴會廳天頂裝飾設計彩色設置效果圖》

38.5×103cm 水粉

如今父女作品時隔七十余年再次聚現,這歲月滄桑砥礪,有太多內在深沉的意義!對常沙娜來說,這個展覽是她對父親的紀念,是對父親訴說自己堅守敦煌的一種承諾,是希望喚醒更多人認識中國傳統文化的一種方式。這個展覽有藝術家對藝術堅持的夢想,有女兒對父親的敬重與驕傲!

常沙娜《飛燕草》34×25cm,70年代

面對敦煌藝術的推廣工作,常沙娜說自己的態度是:“老牛自知夕陽晚,不須揚鞭自奮蹄!” 人生詰問,她予以簡單的答案,督促自己,面對大眾推廣敦煌,比誰都勤奮!這也是回饋老父親對她的培育之情!

這是故事的開始,但我相信,未來,這故事會繼續延續下去。

常沙娜《向日葵》粉蠟筆彩繪,25.5x38cm,1996年

花開敦煌——常書鴻、常沙娜父女作品展

2019年7月16日至2019年9月15日

清華大學藝術博物館三層展廳

皖公網安備 34010402700602號

皖公網安備 34010402700602號