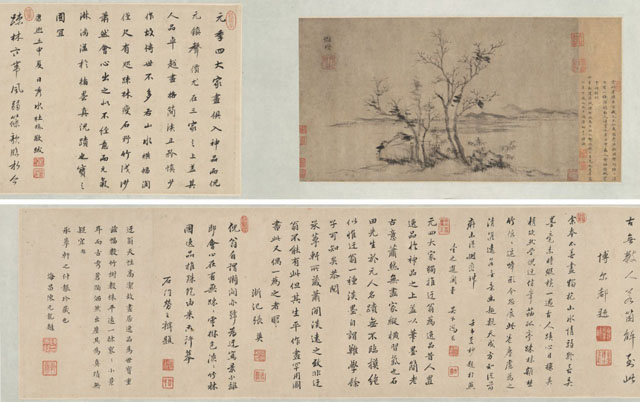

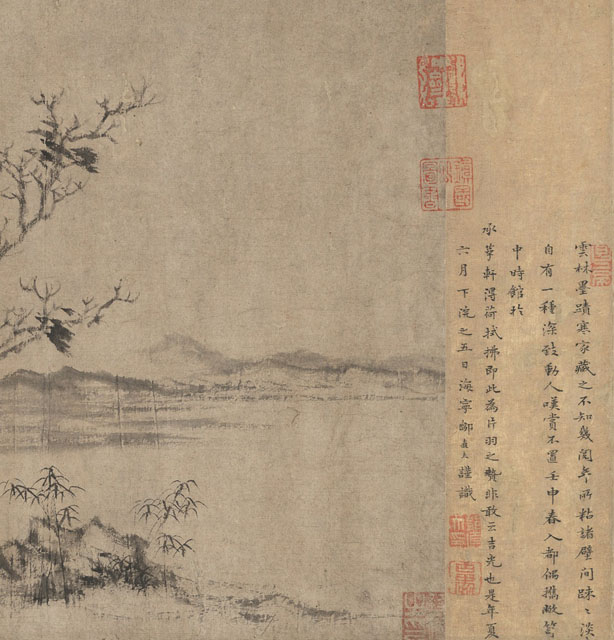

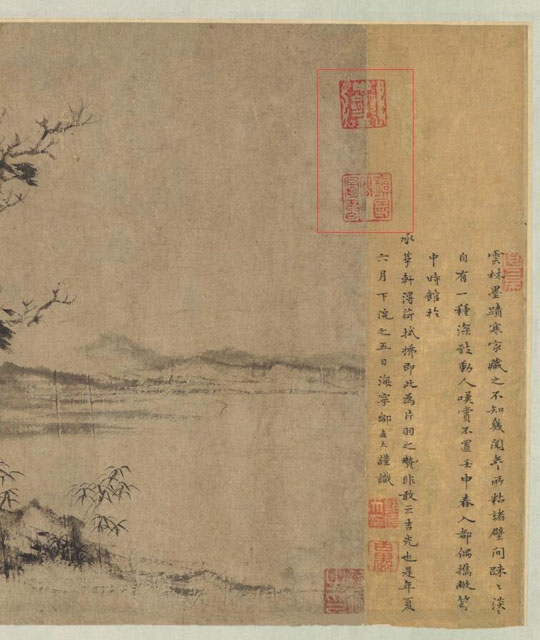

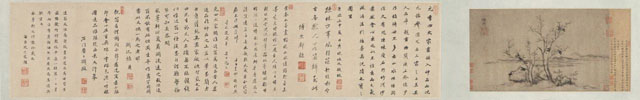

展此卷,有四株古木,疏篁三五,一水隔兩岸,以逸筆草草寫剩山殘水,蕭疏寒林背后是不見人跡的避世云煙,古淡天真之外冷迫逼人。爾后明清畫史上有照宗其技法的,卻難寫這其間荒寒之氣韻。

因「畫」與「精神」皆遺世獨立且幽迥絕塵著稱的這位“文人中的文人”就是倪云林。倪瓚(1301~1374)元四家之一,初名珽,字符鎮,又字玄瑛,號云林子、云林散人,別號荊蠻民、凈名居士、幻霞生等。性孤僻猖介,不問政治 ,?不理生意 ,?因此自稱“懶瓚”,?自號“倪迂”。清居之閣名為“清閟閣”取清凈避世之義,藏歷代法書名畫、鐘鼎古琴,終日焚香幽鳴。其畫品與人品為后世贊稱為高士。

2019西泠春拍

Lot 315

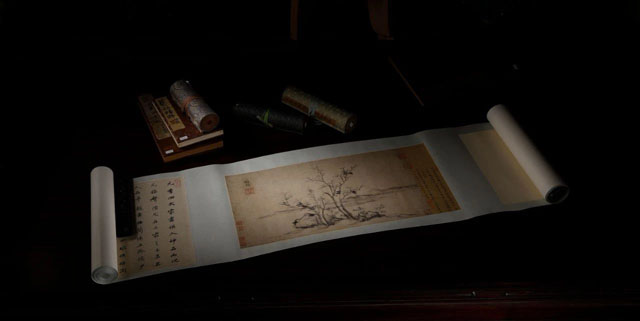

倪 瓚(1301~1374) 疏篁古木圖卷

水墨紙本 手卷

款識:懶瓚

鈐印:云林子(朱)

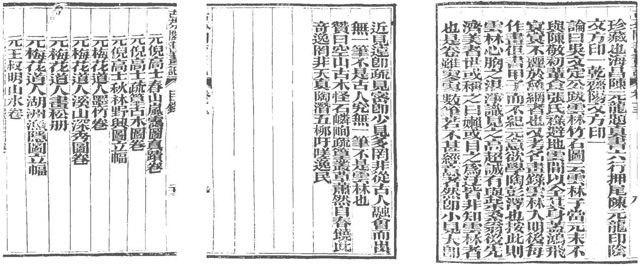

著錄:1.《靜觀堂詩集》卷九,清康熙四十年(1701年)刻本。

2.《問亭詩集 白燕棲詩草卷六》,清康熙三十五年(1696年)刻本。

3.《古芬閣書畫記》卷十三,杜瑞聯撰,清光緒七年(1881年)刻本。

4.《眼福編初集》卷九,楊恩壽撰,清光緒刻本。

5.《眼福編三集》卷六,楊恩壽撰,清光緒刻本。

說明:鄭梁、吞珠、鄒直夫等鑒賞,杜臻、博爾都、馮勖、張英、勞之辨、陳元龍、鄒直夫題跋。

畫心:48×27cm 題跋:27×7cm 146.5×31cm

竹木樹石題材是文人畫源起以來一直極力表現的對象,而云林的“幽篁古木”系列以“淡墨、細筆、疏皴”獨有的范式來寫倪式特有的“寒水、瘦樹、枯石”的蕭瑟意象符號。此卷《疏篁古木圖》為其風格寫照之典型,經清初鄒直夫收藏并題跋,鄭梁、吞珠等鑒賞,后有近臣杜臻、皇族愛新覺羅?博爾都、翰林馮勖、大學士張英、大臣勞之辨、陳元龍等康熙朝多位名家題跋,并著錄于《古芬閣書畫記》等清代多本書畫著作中,可謂傳承有據。

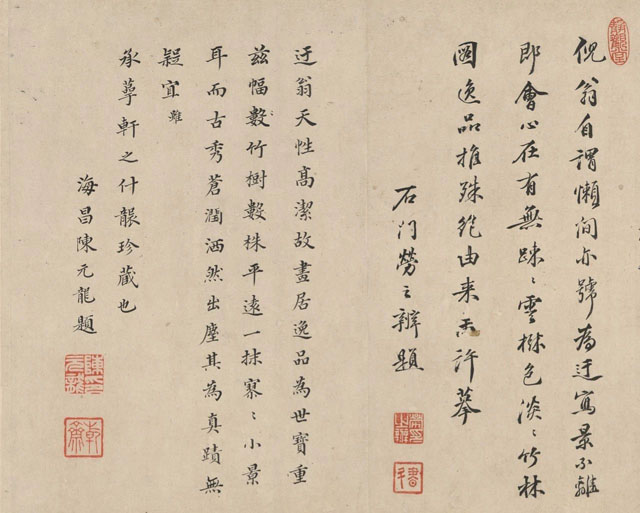

鄒直夫題跋:云林墨跡寒家藏之,不知幾閱年所,粘諸壁間,踈踈淡淡自有一種深致動人,嘆賞不置。壬申春入都偶攜敝笥中,時館于承萼軒,得荷拭拂,即此為片羽之贄,非敢云吉光也。是年夏六月下浣之五日,海寧鄒直夫謹識。鈐印:鄒直夫印(白) 古愚(朱) 昌亭(白)

鄒直夫[清],字古愚,號魯齋,康熙壬申歲貢。公壯歲游京師,鎮國公(吞珠)延館于承萼軒,著有《左傳直解》。久客莊親王邸館于來復齋,每賦詩,王為擊節,值高麗使臣入貢,乞詩畫,以所作付之,故流傳絕少,公棲遲于王公之門,凡數十年,未嘗有所干請,其耿介拔俗之表蓋可想見也,歸時莊親王題“瞻云望日”四字贈公,蓋公別鎮國詩有“瞻云望日心何限”之句也。

“云林墨跡寒家藏之,不知幾閱年所,粘諸壁間,踈踈淡淡自有一種深致動人,嘆賞不置。壬申(1692)春入都偶攜敝笥中,時館于承萼軒,得荷拭拂,即此為片羽之贄,非敢云吉光也。是年夏六月下浣之五日,海寧鄒直夫謹識。”卷首隔水處鄒直夫題跋點明此卷為其家藏,1692 壬申年夏六月下浣之五日,鄒直夫北游京師,鎮國公吞珠設宴款待其于承萼軒,其時鄒出此卷為鎮國公等眾人同賞,并據卷后張英、陳元龍題跋所述“恭閱承萼軒所藏”及“宜承萼軒之什襲珍藏也”,承萼軒為鎮國公齋號,可見鄒將此卷相贈予鎮國公,并自此為清宗室所寶藏。

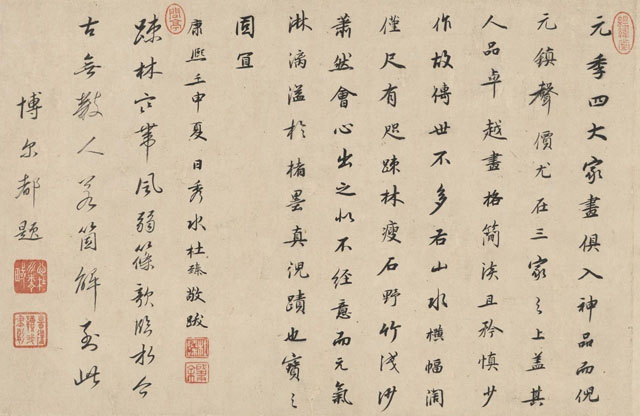

杜臻題跋:元季四大家畫俱入神品,而倪元鎮聲價尤在三家之上,蓋其人品卓越,畫格簡淡,且矜慎少作,故傳世不多。右山水橫幅闊僅尺有咫,踈林痩石,野竹淺沙,蕭然會心,出之似不經意而元氣淋漓,溢于楮墨,真倪跡也,寶之固宜。康熙壬申(1692年)夏日,秀水杜臻敬跋。鈐印:杜臻(白) 肇余(朱) 經緯堂(朱)

博爾都題跋:踈林寒帶風,弱筱欹臨水。今古無數人,若個解到此。博爾都題。鈐印:心在水精域(白) 時復讀我書(朱) 問亭(朱)

杜臻(1633~1703),字肇余,榜名徐臻,浙江嘉興人。順治十五年進士,歷官吏部侍郎,后為禮部尚書,以疾歸。為康熙皇帝頗受信任的近臣。有《經緯堂集》《海防述略》等。

博爾都(1649~1713),字問亭、大文,號東皋漁父。輔國恪僖公拔都海之子。襲封輔國將軍爵。淡泊名利,輕視世祿,與漢族文人王士禎、姜宸英、屈大鈞、孔尚任、毛奇齡等交往密切。善詩詞書畫,與清初著名畫家石濤、王翚等也多有往來,友誼深篤。著有《問亭詩稿》《白燕樓集》。

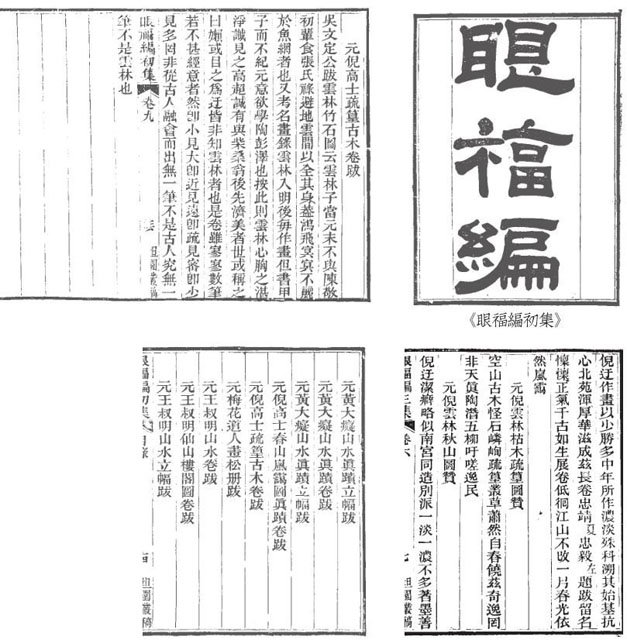

至清末為書畫理論家楊恩壽所見并全文詳細記載于其著作《眼福編》中,并收錄于杜瑞聯《古芬閣書畫記》。楊恩壽于書中為此卷作《元倪高士疏篁古木卷》跋 :“吳文定公跋云林竹石圖云 :’云林子當元末不與陳敬初輩食張氏祿,避地云間,以全其身。蓋鴻飛冥冥,不麗于漁網者也。’又考名畫錄,云林入明后每作畫但書甲子而不紀元,意欲學陶彭澤也。按此則云林心胸之湛凈,識見之高超,誠有與柴桑翁后先濟美者,世或稱之曰懶,或目之為迂,皆非知云林者也。是卷雖寥寥數筆,若不甚經意者,然即小見大,即近見遠,即疏見密,即少見多,罔非從古人融會而出,無一筆不是古人,究無一筆不是云林也。”

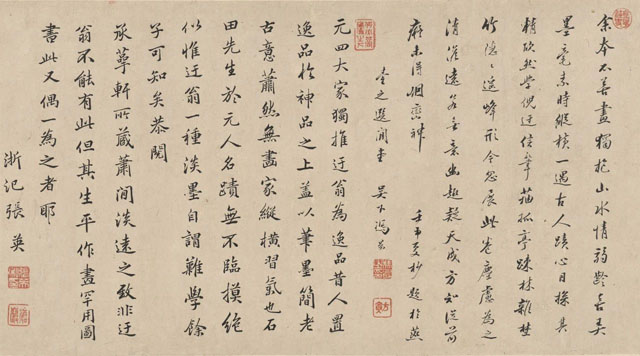

馮勖題跋:余本不善畫,獨抱山水情。弱齡喜弄墨,毫素時縱橫。一遇古人跡,心目探其精。欣然學倪迂,信筆菗孤亭。踈林雜埜竹,隱隱遙峰形。今忽展此卷,塵慮為之清。澹遠若無意,幽趣疑天成。方知從前癡,未得煙巒神。壬申夏杪題于燕臺之選閑堂,吳下馮勖。鈐印:馮勖之印(白) 方寅(朱) 金華柱史(朱)

張英題跋:元四大家獨推迂翁為逸品,昔人置逸品于神品之上,蓋以筆墨簡老,古意蕭然,無畫家縱橫習氣也。石田先生于元人名跡,無不臨模絕似,惟迂翁一種淡墨,自謂難學,余子可知矣。恭閱承萼軒所藏,蕭閑淡遠之致,非迂翁不能有此,但其生平作畫罕用圖書,此又偶一為之者耶。浙汜張英。鈐印:張英私印(白) 滄巖(朱) 何必蒿廬之下(朱)

馮勖(約1650~1725),字方寅,號勉曾,居蘇州葑門外葑水園。康熙十八年舉博學鴻儒,授檢討,纂修明史。父客閩,死耿精忠之亂。即請假入閩在古寺中尋得父棺,遂扶以歸。

張英[清],字仲張,號滄巖,清海寧(今屬浙江)人。康熙進士,官至廣東提學道。博綜典籍,幼有神童之目。及成進士,出張文端之門,師生同一姓名,傳為佳話。

瘦樹枯石寫荒寒,蕭疏淡遠得天真本卷中的樹石格外簡潔,只幾叢古木,數株幽篁與塊石,幾乎便構成了畫面全部,畫面之極簡與北宋以來壯闊的全景式山水構圖形成的對比著實鮮明。苔痕篁影之外畫面左上方僅留下自題“懶瓚”二字,只見江南一派荒寒景象,冷冷迫人,咸無生意。

勞之辨題跋:倪翁自謂懶,間亦號為迂。寫景不離即,會心在有無。踈踈云樹色,淡淡竹林圖。逸品推殊絕,由來未許摹。石門勞之辨題。鈐印:勞之辨印(白) 書升(朱) 靜觀堂(朱)

陳元龍題跋:迂翁天性高潔,故畫居逸品,為世寶重。茲幅數(改作雖)竹樹數株,平遠一抹,寥寥小景耳,而古秀蒼潤,灑然出塵,其為真跡無疑,宜承萼軒之什襲珍藏也。海昌陳元龍題。鈐印:陳元龍印(白) 乾齋(朱)

勞之辨(1639~1714),字書升,石門(今浙江桐鄉)人。康熙三年(1664)進士,選庶吉土,授戶部主事,遷禮部郎中。出為山東提學道僉事,報滿,左都御史魏象樞特疏薦之,遷貴州糧驛道參議。在貴州設驛馬以利塘報,停運湖南軍米。康熙四十七年(1708)密折奏請復立已廢皇太子,被罷官逐回原籍。著有《靜觀堂詩集》。

陳元龍(1652~1736),字廣陵,號乾齋,浙江海寧人。康熙二十四年榜眼,授編修,歷官詹事府詹事,翰林院掌院學士、吏部侍郎、廣西巡撫、工部尚書,雍正七年由額外大學士兼兵部尚書授文淵閣大學士兼禮部尚書,加太子太傅銜,謚“文簡”,工書法。

留白

中景的大段留白是表現出懶瓚式精神感受的很重要變現形式,?畫面中不畫遠景留白很多 ;取中景一部分大段留白,不及其余,從而表現出此卷中畫面的山水、竹石有一種毫無人間的煙火聯系,與世隔絕般“靜之愈靜、空之愈空”的超脫韻味。

淡墨

作畫用墨難,其中屬淡墨最最難。正所謂“用墨隨意,始見天真 ;用筆遒勁,乃是得法?”倪瓚的“用墨隨意”就體現在淡墨上最是表現精神、逸氣。倪在中景以很淡的墨若有若無地接出遠處的寒水,表現丘陵、枯石與瘦樹皆因淡墨氤氳而來。

折帶皴

在此卷中倪瓚施之以慣用的折帶皴及混合皴 :以側鋒向右行后轉折橫筆下刮,以極力拉長山體丘石的橫線條,側鋒來進行遒勁皴擦,這種筆法對于表現出江南太湖一帶的原石有著極強的表現力度。活在元代的“魏晉人”元代,特殊的歷史環境是眾多畫家選擇歸隱山野,寄情湖泊的重要原因,元代山水于是成為中國繪畫史上抒情寫意的最高峰。

鄭梁藏印:鄭梁之印(白) 禹梅(白)

鄭梁(1638~1713),字禹楣,又字禹梅,號寒村,別號半人,浙江慈溪人。清康熙二十七年(1688)進士,官廣東高州知府。擅詩,工行草書,焦墨禿筆,多樸茂蒼古之趣。能畫山水,幽閑清曠。善治印。晚年右臂患病,以左手刻印作畫,更饒別致。

“元時畫壇名家,無不宗北苑,迂老倔強,故作荊關,欲立異以傲諸公耳。”(出自惲南田的《南田畫跋》)倪一生不仕,半隱半逸,駕扁舟、戴蓑笠,與太湖漁樵為伍,與道山僧人作伴。正如莊子言獨與天地精神相往來。散盡千金、落魄潦倒還要接濟好友張雨,難怪畫中除幽篁古木可見實景之外只剩寒水直至天際,其心境可謂一位活在元代的魏晉人。

吞珠藏印:拙齋(白) 鎮國公圖書(朱)

吞珠(~1718),一作屯珠,清宗室,襲封鎮國公,號拙齋,晚號菉菜園主人,任禮部尚書,卒贈貝子,謚恪敏。《讀畫輯略》稱其工書善畫,筆墨秀逸,有書卷氣,可與董其昌相頡頑。著有《承萼軒集》《花嶼讀書堂小稿》。

明初,朱元璋曾召倪瓚進京供職,他堅辭不仕并作《題彥真屋》詩云 :“只傍清水不染塵”。其高逸的品格備受明清文人推崇,以至于“明代江南人以家中有無倪畫判雅俗”。文征明評曰 :“倪先生人品高逸,其翰札奕奕有晉宋風氣。”可見倪瓚作品不止于藝術的極致,更見于其孤傲猖介,超脫塵世的精神超越。所以觀其畫 :一變古法,天真幽淡 ;見其人 :不宗他人,方為真晉風也。寥寥數筆,方逸氣橫生。

此卷《疏篁古木圖》建立在倪云林繪畫成熟穩定的風格面貌上,在其眾多竹木樹石圖中具有一定的代表性。憑其“折帶皴”及“一河兩岸”畫法,使此卷中的篁石、古木看似寥寥數筆就草草而成,其間逸氣橫生的精神化表達卻全然意態畢至,疏林坡岸,淺水遙岑,構圖平遠,景物極簡,意境清遠蕭疏。

倪瓚這個階段極簡的荒寒畫風成為文人云林中高士寫照的標識,引發著后來文人畫審美趣味由繁至簡的變化,甚至導致后來繪畫史上的品評標準——自元代以后,“逸品”可居“神品”之上,成為最上品。正如董其昌評其“不落畦徑,謂之士氣 ;不入時趨,謂之逸格”。后人苦憶云林子,再難見畫中幽篁枯石、寒水泠泠,無一點塵土之氣的蕭疏及淡泊 ;也再難有卷外“逸筆草草,不求形似,聊以自娛耳”的不羈與高情。

倪 瓚(1301~1374) 疏篁古木圖卷

西泠印社二〇一九年春季拍賣會

- 上海巡展 -

6月23日 至6月24日(周日、周一)

靜安昆侖大酒店(上海市靜安區華山路250號,

原靜安希爾頓酒店)

- 預展 -

7月3日 至7月5日(周三至周五)

浙江世貿君瀾大飯店(杭州市曙光路122號)

杭州黃龍飯店(杭州市曙光路120號)

- 拍賣 -

7月6日 至 7月8日(周六至周一)

浙江世貿君瀾大飯店(杭州市曙光路122號)

皖公網安備 34010402700602號

皖公網安備 34010402700602號