(紐約,2019年5月23日)賴特(Frank Lloyd Wright)設計紐約古根海姆美術館開館60周年之際,古根海姆推出首個由藝術家們策劃的展覽《藝術執照:古根海姆收藏六面觀》(Artistic License: Six Takes on the Guggenheim Collection),也是首次在圓形大廳六層同時推出六個展覽。《藝術執照》于5月24日開幕,展至2020年1月12日。

《藝術執照:古根海姆收藏六面觀》展覽現場

紐約古根海姆美術館, 2019。攝影:蔡文悠

六位策展人都是曾以重要個展塑造古根海姆歷史的當代藝術家——蔡國強、陳佩之(Paul Chan)、珍妮·霍爾澤 (Jenny Holzer)、朱莉·梅雷圖 (Julie Mehretu)、查德·普林斯(Richard Prince) 和嘉莉·美·威姆斯(Carrie Mae Weems)。這些“藝術家策展人”在古根海姆藝術總監南西·斯派克(Nancy Spector)和作品保護專家陪同下,深入美術館倉庫;重訪藝術史經典,也挖掘不知名藝術家的驚艷之作。

蔡國強在古根海姆收藏庫看康定斯基的風景寫生

攝影:吳紅虹

蔡國強在古根海姆收藏庫看羅斯科作品

攝影:袁欣然

蔡國強在古根海姆收藏庫看夏加爾作品

攝影:吳紅虹

六個策展主題大相徑庭:從種族、性別、身份、移民問題,到對抽象形式和收藏、藝術系統、藝術史本身的反思。展覽集合20世紀初到1980年代的古根海姆館藏經典和少見作品,包括300余件繪畫、雕塑、紙上作品和裝置,其中一些從未展出。

《藝術執照:古根海姆收藏六面觀》展覽現場

紐約古根海姆美術館, 2019。攝影:蔡文悠

蔡國強《NON-BRAND非品牌》

圓形大廳1層 & 挑高展廳

古根海姆美術館好像蔡國強藝術生涯的“老情人”。1996年,作品《龍來了!狼來了!成吉思汗的方舟》在古根海姆首屆Hugo Boss大獎展出,讓紐約認識蔡國強。2006年柏林古根海姆美術館(Deutsche Guggenheim)舉辦其個展《撞墻》,2008、09年紐約和畢爾巴鄂古根海姆(Bilbao Guggenheim)的蔡國強回顧展《我想要相信》都創下觀眾入場記錄。

《蔡國強:我想要相信》, 紐約古根海姆美術館,2008

攝影: David Heald

此次策展,蔡發現20世紀抽象大師們鮮為人知的具象作品——康定斯基(Wassily Kandinsky)的風景寫生,克萊恩(Franz Kline)的自畫像,蒙德里安(Piet Mondrian)畢生執意描繪的菊花等。這些看似缺少受人追捧、容易辨識的藝術家“品牌”風格的作品,成為《非品牌》的靈感。

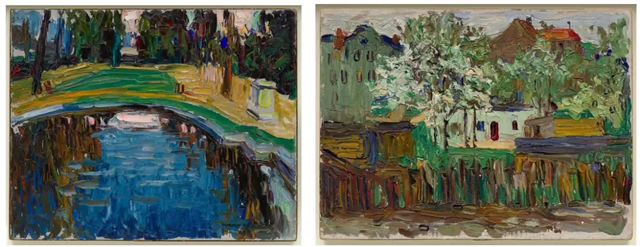

左:康定斯基,《公園里的池塘》Pond in the Park, 約1906年

右:康定斯基,《慕尼黑》Munich, 約1901-02年間

左:蒙德里安,《菊花》Chrysanthemum, 1908-09

右:蒙德里安,《藍菊花》Blue Chrysanthemum, 1920年代初期

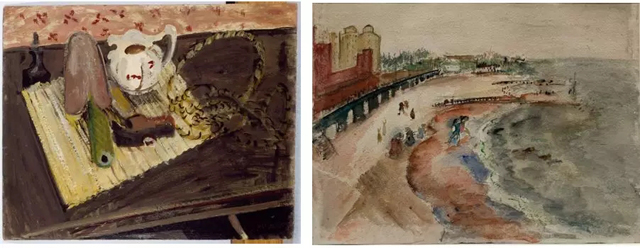

左:羅斯科, 《無題(繩子、垂頭和刀靜物寫生)》Untitled (Still-Life with Rope, Hammer and Trowel), 約1937;

右:蔡國強收藏:羅斯科,《布賴頓海灘》Brighton Beach,約1930年代中期

挑高展廳里,約80件以“沙龍風格”展出的具象繪畫來自30余位藝術家,包括館藏大師和鮮為人知的畫家;也“魚目混珠”幾件蔡國強自己的早期油畫水彩,與大師們 “打成一片”。與此相鄰的圓形大廳一層,蔡的四件火藥玻璃畫仿炸古根海姆的“品牌”作品,包括蒙德里安、康定斯基、羅斯科(Mark Rothko) 和克萊因(Yves Klein)。

《蔡國強: Non-Brand 非品牌》展覽現場

紐約古根海姆美術館, 2019。攝影:蔡文悠

《非品牌》直面當今“品牌”在美術館和藝術家的問題。紐約地標建筑古根海姆,和威尼斯、畢爾巴鄂、阿布扎比古根海姆分館,本身就是當代藝術產業鏈的重要品牌。

古根海姆紐約、威尼斯、阿布扎比、畢爾巴鄂

圖片來源于網絡

藝術家構建易辨識的風格品牌,成為廣被推崇、容易接受的藝術史代言品。包括藝術市場和美術館系統的“文化產業”蓬勃發展,文化“產品”在全球資本內流通,成為消費的重要部分。甚至藝術市場的拍賣成果幾乎代表藝術價值。在蔡國強看來,藝術史圍繞極少數擁有好故事的黃金藝術家展開。他們被安排在世界各地的展廳,扮演著代言各自年代和藝術運動、風格的角色;作為文化旅游品牌,滿足國內外觀眾的到此一游。

“所謂創造性的藝術家,大都不是直接進入他們開拓的時代,而是從具象和寫實——試圖描繪孩童睜眼看到的圖像開始。藝術家共有的童真性,可以說是人類永持的一種原始情節,其根本是對‘自然’的自然反應,和‘愛畫畫’的情感。這情感體現了超越流派和風格的樸實的藝術本質。然而這些往往作為藝術家的非成熟過程而被忽視。《非品牌》中,如雷貫耳的大師和不知名藝術家,不分年代、等級,以沙龍風格陳列。某種方面體現了古根海姆收藏庫的真實。”蔡國強表示。

《蔡國強: Non-Brand 非品牌》展覽現場

紐約古根海姆美術館, 2019。攝影:蔡文悠

蔡在展覽前言中寫道,“在尋找藝術史給自己的很小位置的過程中,藝術家們通過理性判斷,挖掘自己的感性和潛能,慢慢培養出成熟的風格。一些藝術家在形成風格后,仍保留對早期繪畫情感的自然流露。他們擁有自己的規則體系,也保持著自由,這是他們對被規則化的人生的反叛。藝術史的破壞者,首先也是膽怯的,而膽怯成了他們反抗的基礎;創建了成熟的規則,常常也意味著失落了寶貴的膽怯。”

《蔡國強: Non-Brand 非品牌》展覽現場

紐約古根海姆美術館, 2019。攝影:蔡文悠

值得一提的是,蔡國強從2018年開始火藥玻璃畫實驗,這是他首次正式展示作品成果。“我在玻璃和鏡子之間,仿炸前輩‘品牌’的幻影,借此譏笑自己的‘品牌’,也對自己、前輩、美術系統和觀眾開個小玩笑……”

玻璃火藥畫《Non-Brand 非品牌》創作過程,2019

更多展覽信息

圓形大廳2層

陳佩之(1973,中國香港)《性、水、救贖、或何為浴者?》(Sex, Water, Salvation, or What Isa Bather?)探索西方藝術史中的“洗浴者”主題,和隨之產生的關于水、人體與歡娛間的關系,和放逐這一概念。

《性、水、救贖、或何為浴者?》展覽現場

紐約古根海姆美術館,2019。攝影:蔡文悠

圓形大廳3層

理查德·普林斯(1949,美國巴拿馬)《四幅正確的繪畫》(Four Paintings Looking Right)探討館藏1940-50年代抽象繪畫和雕塑在形式上驚人的相似。最終提問:品味是如何形成的?

《四幅正確的繪畫》展覽現場

紐約古根海姆美術館,2019。攝影:蔡文悠

圓形大廳4層

朱莉·梅雷圖(1970,埃塞俄比亞)《哭金見黑》(Cry Gold and See Gold) 思考二戰后,創傷、流離失所和緊張感如何跨越文化界限,在各種藝術形式中得到呈現。

《哭金見黑》展覽現場

紐約古根海姆美術館,2019。攝影:蔡文悠

圓形大廳5層

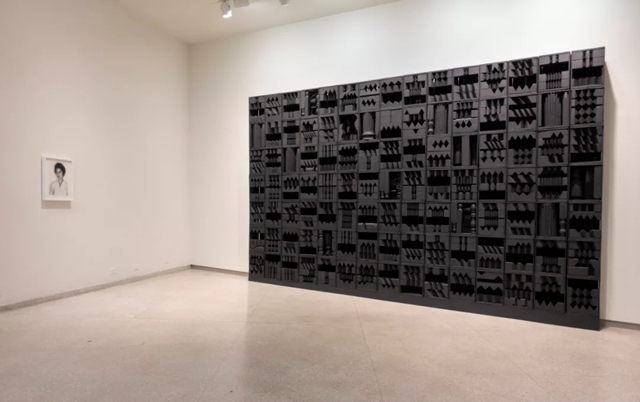

嘉莉·美·威姆斯(1953,美國俄勒岡)《本會如何》(What Could Have Been)呈現在形式和隱喻中純粹黑白的作品,跨越多個年代、媒介、風格。揭示美術館以西方經典為基礎的片面收藏策略。

《本會如何》展覽現場

紐約古根海姆美術館,2019。攝影:蔡文悠

圓形大廳6層

珍妮·霍爾澤(1950,美國俄亥俄)《好藝術家》(Good Artists) 表現藝術史經典中的性別差異,尤其對女性的排斥。

《好藝術家》展覽現場

紐約古根海姆美術館,2019。攝影:蔡文悠

《藝術執照:古根海姆收藏六面觀》由古根海姆藝術總監南希·斯派克組織,助理策展人Ylinka Baratto,館藏總監、古根海姆資深策展人Tracey Bashkoff,策展事務總監Joan Young協助。

教育活動亮點

“思考《藝術執照》系列:蔡國強”

古根海姆藝術總監南希·斯派克與蔡國強對談 + 放映:

紀錄片《十月:未實現的世紀》, 2018

夏姍姍導演;33 Studio 制作

時間:2019年6月18日,6:30pm開始

地點:紐約古根海姆美術館放映廳

皖公網安備 34010402700602號

皖公網安備 34010402700602號