在中國畫的創作中,“虛靜”是意境表現極為重要的一環。本文試以“虛靜”對中國畫創作中畫面意境的影響,談談一己之見。

葛濤 幽谷秋深 68cm×68cm 2017

南朝山水畫家宗炳在《畫山水序》中說:“圣人含道映物,賢者澄懷味象。”所謂“澄懷味象”,就是審美者以清澄、無欲的情懷,品味、體驗、感悟審美對象內部深層的情趣意蘊、生命精神。這一美學主張就是將“虛靜”思想直接引入藝術創作,藝術家正是從中汲取營養,不斷提高自身的修為,使其藝術創造力得到充分的發揮。

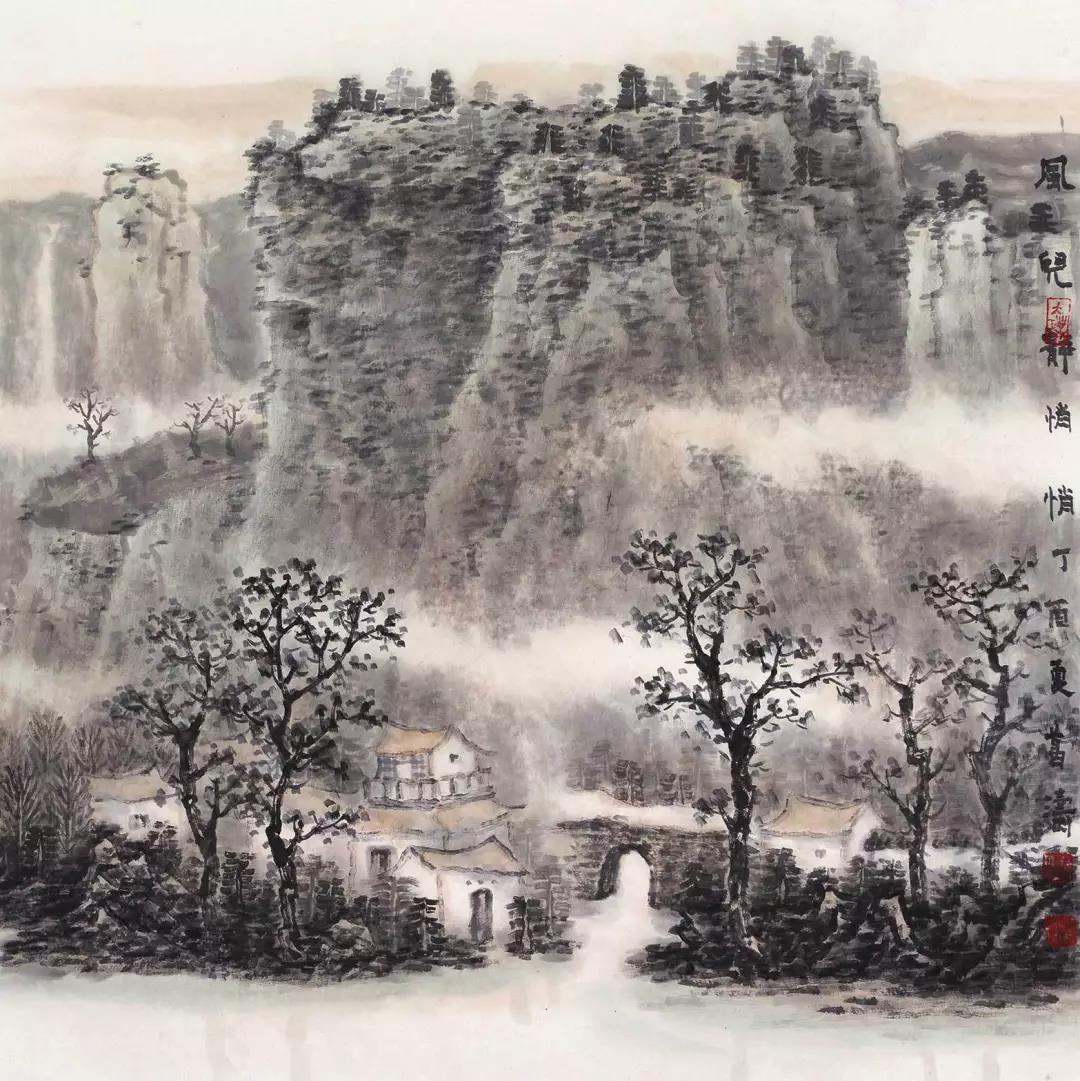

葛濤 風兒靜悄悄 68cm×68cm 2017

老子《道德經》云:“致虛極,守靜篤。”他認為萬物自然原本都是虛空而寧靜的,萬物的生命都是由“無”到“有”,由“有”再到“無”,最后都要回到“虛靜”的狀態。莊子《人間世》云:“唯道集虛,虛者,心齋也。”莊子也強調,要達到“致虛守靜”的境界,必須做到“心齋”和“坐忘”,忘記自己,以無知、無欲、無求的心態去感受世間的“道”,達到“物化”的狀態,保持內心的寧靜和澄明,才能給自己營造一個虛空的審美心境,真正明了地審視萬物自然,才可能創造出虛靜空靈的藝術作品。筆者認為老莊的“虛靜”思想,就是倡導藝術家與萬物合一,與自然相融相通。這不但是藝術構思的前提,也是藝術審美的前提,更是中國畫創作的重要依據,是中國哲學和美學的重要思想。

\

\

葛濤 縹緲化境千年夢 180cm×22cm×6 2018

“虛靜”作為畫家創作心態的一種體驗,抑或是一種精神狀態或心境。“靜”使人精神沉浸下來,專注一個目標,就會擺脫各種名利的束縛,排除一切主客觀的干擾,讓心境進入沉思寂想的狀態,然后就能明澈,甚至空靈,空靈就能 “無為而無不為”,使人的審美感覺處于最敏銳的狀態,更容易移情忘我、神與物游,迅速把握自然的真實狀態,把所有精力都傾注在藝術創作上,達到出神入化的藝術境界。而“虛靜”對中國畫意境的影響,主要體現在對淡遠和虛空的追求。淡遠是通往無限的連接點,包含了自然中的一切形和象,而又不會限定在某一物象上。用“虛靜”之心來觀察世界,一定是一個明澈、空靈的境界。唐代水墨畫已有淡遠之意境,到了五代、北宋之際,董源、巨然等人對山水畫的自然平淡風格有了進一步的發展。傳統中國畫注重意境虛靜空靈,筆墨簡練淡雅,畫意不畫形,只有放棄對物象外形的刻畫,才能真正擁抱自然,天人合一,坐忘于山林之間。由此可見,中國畫的“虛靜”理論對寫意精神、淡遠意境的追求是非常重要的。

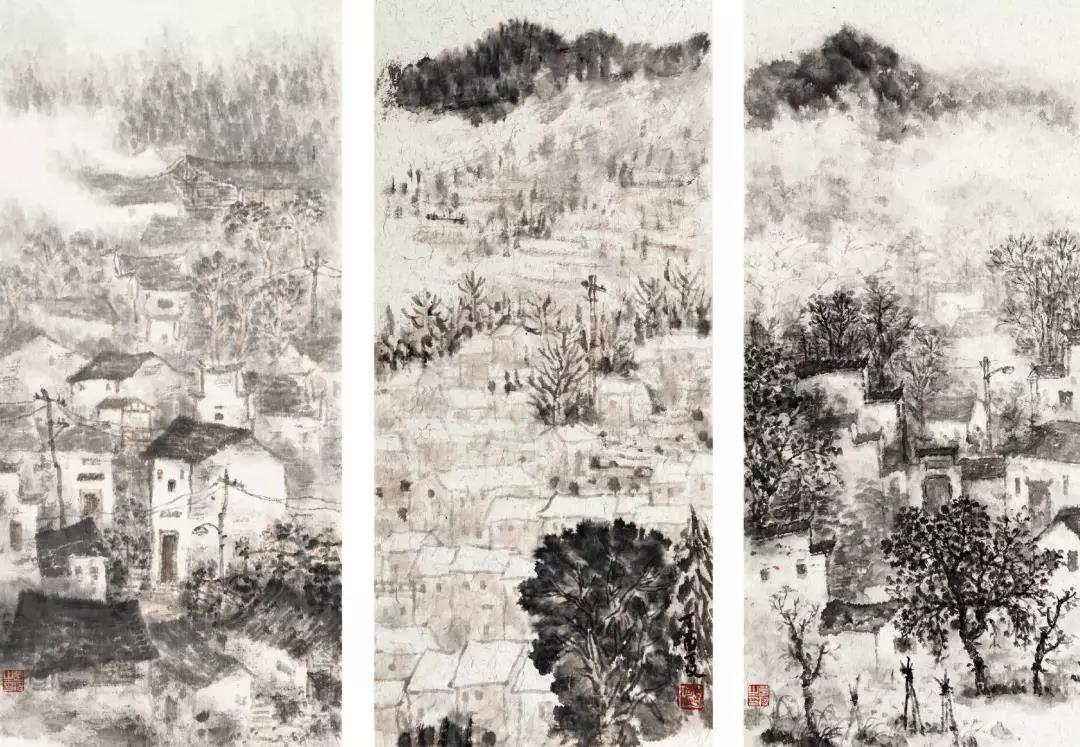

葛濤 皖南寫生系列 55cm×25cm×6 2017

“虛靜”的心境與中國畫的創新也有著密切的關系。海德格爾說:“心境愈是自由,愈能得到美的享受。”“虛靜”的最高境界是“游”,就是心靈的自由。藝術創作是心靈自由的創造,是畫家本身純真性靈的體現。在創作上,“我自用我法”“自出己意”“寫我真性靈”等藝術創作主張,對中國畫創新的自由性也做了深層次的詮釋。作為藝術家,我們不能依宗傍派,要擺脫古人和今人的一切程式法則,用超越世俗的虛靜之心,將客觀物象融入虛靜之中,深入把握物象的精神、性情,用藝術的真創造出有生命的作品。中國畫從古至今都在追求靜、遠、虛、雅的審美意蘊。“虛靜”的心態為畫家提供了一個靜美的心境,使畫家超越各種法度技巧,“筆忘手,手忘心”,在創作過程中無拘無束,直抒胸臆,以自我情感來塑造物象的生命,追求靜遠、空靈、淡雅的意境。我在創作實踐中常運用大實大虛的構圖,以及淡雅協調的色彩或朦朧的水墨,營造空靈淡泊的山水圖式。

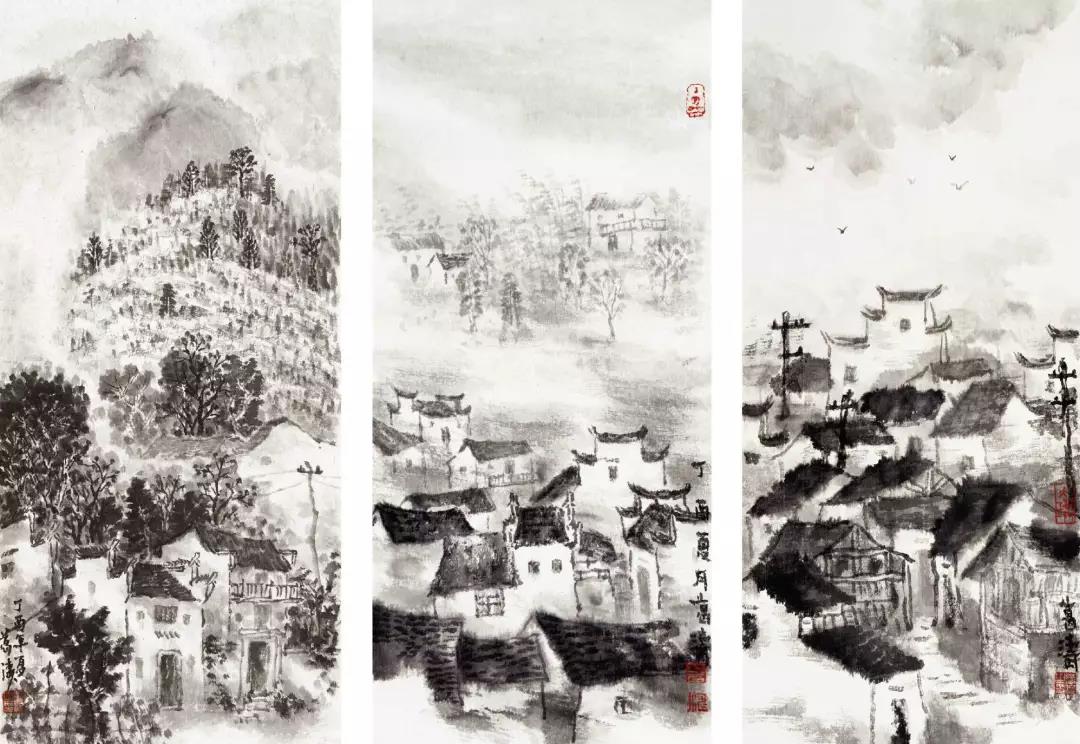

葛濤 皖南寫生系列 55cm×25cm×6 2017

同樣,“虛靜”在中國畫審美鑒賞中也表現為對逸品的追求。繪畫作品的“逸”的精神是通過筆墨形式呈現出來的。元代倪瓚以特有的人格氣質、思想境界傾注于作品中,才將“逸品”的審美思想在繪畫上推向成熟。至明清,徐渭、八大進一步將其推向高潮。“筆簡形具,得知自然”,寫意畫的本質就是要求在創作上突出“逸”的人格精神。所以,我認為只有依從自我內心的感受,追求胸中之象、韻外之致,以虛求實,以神寫形,同時努力塑造線條和墨韻的協調完美,才能夠自由地創造出人間仙境、云壑凈土,以及虛靜淡泊的中國畫作品!

葛濤 心境 136cm×68cm 2016

葛濤簡介

安徽渦陽人,學習于北京畫院、中央美術學院。現為安徽省青年美術家協會副主席、安徽省文聯國畫創作院畫家、中國美術家協會會員。作品多次入選全國展覽并獲獎。

皖公網安備 34010402700602號

皖公網安備 34010402700602號