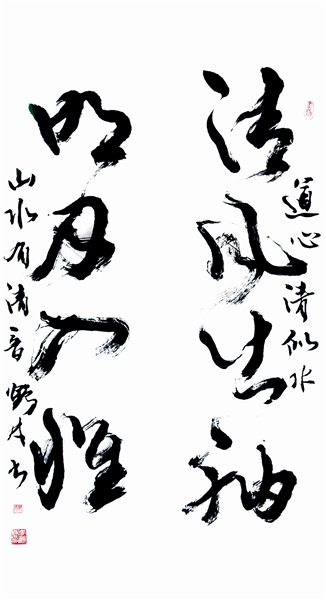

清風出袖,明月入懷

走進李鶴林家,客廳里正擺著剛剛臨摹過的兩幅“自敘帖”長卷,觀之行云流水,氣勢如虹,如迅雷閃電,又如驟雨旋風。“書法,我喜歡狂草,那飛動的線條如音樂在空中飄蕩,令人心曠神怡;那連綿的線條如高山流水一瀉千里,令人蕩氣回腸。”

愛上草書 做狂草藝術的實踐者

喜歡上書法,已是四十年前的事了,那時二十來歲的李鶴林在一家工廠從事化學分析工作,有幾位志同道合的同事,周末或夜晚一起學習書法。后來毛遂自薦,憑借著幾幅書法作品,李鶴林加入了杭州市書法家協會。

讓李鶴林最是難忘的事,就是上世紀80年代一次由浙江省書協舉辦的一次書法培訓講座上,他小心翼翼地拿出自己的書法作品給培訓講師馬世曉指點。馬世曉的草書,在當時已鼎鼎有名。馬老師看了之后,點頭贊揚,李鶴林就此拜其為師,成為入室弟子,潛心鉆研草書。

李鶴林初學草書從小草開始,最早臨摹的是現代書家徐之謙出版的《毛主席詩詞三十七首草書字帖》,后來轉學孫過庭的《書譜》、張旭的《古詩草書四帖》、懷素的《自敘帖》《大草千字文》、王鐸草書各帖。馬世曉常把他的學生召集到家,對每位學生的作品逐一點評,使學生們受益匪淺。

李鶴林最喜歡狂草,在于狂草有嚴謹的法度,更具生動的靈氣。作為書寫者,通過筆下字體筆畫的線條流動在紙上,可以一筆書,可以游絲相連,也可以筆斷意不斷。

在馬老師的鼓勵下,李鶴林決心做一個狂草藝術的實踐者。在他眼中,狂草藝術是前人各類書法的綜合提煉與升華,是書法藝術的高級形態。狂草藝術可以與繪畫、音樂、舞蹈相通,是人的思想、氣息、學問、境界、修養及書寫功力的綜合體現。后來他還得到著名書家王冬齡先生的點撥,逐漸走進大草書法的殿堂,樂此不疲,“學書如同做人,堅持數十年,受益一輩子。”

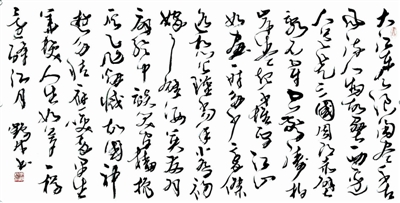

蘇軾 《念奴嬌 赤壁懷古》

顧盼生姿 飛動飄逸呈現曲線之美

勤奮苦練的李鶴林在對古帖臨摹和思考之后,結合自身特點,進行草書的創作并參加書法展覽,取得了優異的成果,多次在全國大賽入展或獲獎,并順利加入了中國書法家協會。1985年3月,在中國書法家協會與中國化工部舉辦的書法展覽中獲得“金獎”;1985年8月,在林散之先生任評委會主任的全國銀牛獎書法競賽中獲得“二等獎”;之后又多次入展浙江及全國各種大展。

近些年,李鶴林對懷素的生平歷史及留世的各時期墨寶加以研究,同時對懷素的《自敘帖》不斷臨習,使自己的大草創作水平上了新的臺階。“狂草,強調的是用筆字形的正齊欹開合,大小變化、提按翻轉,字形之間的顧盼呼應,需要充分運用墨色枯濕、濃淡。另外,各種手法要交替運用,這樣才能變化豐富,節奏強烈。”

在多年實踐中,李鶴林深知大草創作極有難度。他認為,創作一幅好的作品,首先內容要熟記,草法要精熟,整體要有構思與布局。要選擇合適的筆,墨汁的加水要控制。同時,還要注意創作時的狀態,包括身體、心情、天氣對創作都有一定的影響,因人而異,如草圣懷素喜好在醉酒狀態下創作。“好的作品,不太可能一次就成功。在練習中,我常常把作品掛起來進行審視,仔細研看,找出亮點和不足,然后再進行書寫,直到創作出自己滿意的作品。”

豪放的詩詞作品,是李鶴林狂草創作的主要源泉。他熟讀精思唐宋大詩人李白、杜甫、蘇軾等及毛澤東的許多經典詩詞作品,并創作了許多佳作。蘇軾“念奴嬌?大江東去”一詞,借古抒懷,寫景、詠史、抒情融為一體,氣勢宏偉,慷慨激昂。李鶴林借詞的慷慨縱橫之意,筆下錯落有致,敢按敢提,節奏感呼之欲出,字以筆連為主,偶用意接,顯得氣緊而暢,似有一股“活氣”在空白處流動,虛靈飄渺,計白當黑,柔中有剛,飛動飄逸。其作品毛澤東詞“重上井岡山”,采用八尺整張宣紙,長鋒羊毫,大草書寫,全篇100字左右,一氣呵成,用墨淋漓,氣勢奔放。通篇既有飛動飄逸之筆,也有“靜”筆襯托,濃墨書寫,枯濕相間,煥發神采,呈現曲線之美。

李鶴林喜用長鋒羊毫筆,寫硬字草書,氣息清,古味足,尋求瀟灑雅逸之意境。他說,“追求狂草藝術,是一種喜歡愛好,這就是動力。不遺余力而無怨無悔,這就是我的狂草人生。”

人物名片

李鶴林,1955年生于杭州。中國書法家協會會員,浙江省書法家協會會員。 善草書、行書,在書法學習與創作中受當代草書大家馬世曉、中國美術學院教授王冬齡指導。其作品在1985年由中國書法家協會與中國化工部舉辦的書法展覽中獲得“金獎”;在由林散之先生任評委會主任的全國銀牛獎書法競賽中獲得“二等獎”;1986年入選全國第二屆中青年書法篆刻家作品展覽;1991年入選浙江省《全浙書法大展》;1996年入選浙江省首屆中青年書法展;1993年參加新加坡浙江省書法交流展。(陳友望)

皖公網安備 34010402700602號

皖公網安備 34010402700602號