在文藝為工農兵服務上的理論指導下,新山水畫或風景畫描繪的自然風景,其意義不簡單是把自然風景看成一個欣賞的對象,按W.J.T.米歇爾的理論,這里的“風景”一詞已經由名詞變為了動詞,欣賞風景畫成了一個過程,社會和主體性身份通過這個過程形成。

新風景畫就是在意識形態詢喚下,通過對社會主義新國家風景的描繪,贊美來完成對民族國家的表征。因此可以說,風景作為一種文化中介起著雙重的作用,它把文化和社會建構自然化,把一個人為的世界再現成似乎是既定的必然的。它的特殊功用還在于通過其觀眾與風景中固定既定性的視覺符號之間的聯系,對風景的欣賞者進行意識形態的詢喚。改造后的新山水畫,將社會主義建設和革命斗爭作為其表現的主要內容,秀逸、蕭疏、溫潤儒雅的士大夫精英藝術被粗獷、熱鬧明麗、通俗大眾化的審美趣味替代。從而,自然風景在美學上為社會主義新政治共同體提供了自我確證,它描繪的自然風景成了工農兵在政治上翻身得解放的象征,傳統藝術中自然的“暢神”意義被政治教育意義所取代。“通過對自語意象及其意義闡釋系統的改造,使勞動人民成為文化的主人。

但這種創作方式又反對以自然主義的手法對風景不加選擇地照抄風景,而是要畫集進行創造性的表現。董希文表現西藏的作品《春到西藏》被認為是成功的典范之作。畫面色彩明麗,視域寬闊,以初春時節的自然風景描繪,象征了中國共產黨政權對西藏的領導。因此題目中的“春”字既有自然風景的含義,也是新政權領導下西藏重新煥發生機的象征。《美術》雜志刊發編輯的評論文章,認為董希文的風景畫作品是“創造性地發現了自然的美”。評論寫道:“作者在許多美好的印象中選擇了富有典型的東西,畫面上的形象不是西藏任何一個真實的地方,然而概括了西藏真實的風光,體現了藏族人民在新的生活環境中的幸福心情。作者就是通過自己的眼睛,按照美德法則,創造性地再現自然的美。”

董希文油畫作品《春到西藏》1953年

新風景表征社會主義革命和建設的同時,必須對美術家的政治思想進行改造。畫家被要求階級斗爭的觀點來描繪自然風景,非如此,就不能達到新風景畫的宣傳目的。畫家雖然在創作中對景寫生,卻因為資產階級思想的根深蒂固,無法正確地表現出現實生活的真實面貌,被認為創作問題中最嚴重的、必須引起重視的主要創作問題。1958年李可染在中央美術學院的交心大會上從兩個方面對自己進行了批判。一是由于自己政治思想落后,在專業只專不紅,缺少政治靈魂,對人對事只用抽象的好壞去辨別,而沒有用階級斗爭的觀點分析,二是個人名利作祟,“個人主義思想使我脫離政治、脫離群眾,使我不熱心公共事業,不重視普及,與工農感情有很大距離……個人主義真是‘萬惡之源’,人體上的毒瘤。

畫家亞明認為,只有畫家政治思想跟上時代,才能創作出人民歡迎的、抒人民之情的好山水畫。因此“搞人物需要政治,搞花鳥、山水也決不是不要思想。”如果畫家在政治思想上不過關,那么他創作出的作品不僅不能鼓舞勞動人民生產建設的熱情,反而因為他的資產階級思想而遮蔽了社會主義建設的偉大成就。亞明說:“也還有極少數人,以資產階級思想來觀察和對待今天的社會和新的事物。有這樣一位油畫家畫無錫風景,選擇了河邊一幢外國舊式洋樓的廠房外景,河岸邊停泊著一條破爛的中國小民船做描繪對象。不但沒有反映出我們今天的人民生活的面貌,相反的,透過作者的資產階級的審美觀遮蓋了大躍進的面貌。

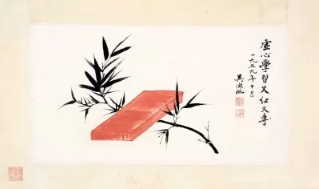

很多老畫家響應號召,紛紛表示要在勞動中鍛煉自己,都立志要做革新家,在藝術上要又紅又專,為繁榮社會主義美術事業奮斗。“林風眠說,他已和賴少其同志挑戰,要下去參加勞動鍛煉,改造思想,做一個工人階級藝術家。王個簃說,勞動鍛煉可以一杠子打掉舊社會留下的一切壞東西,是最好的藥方。沈邁士說,他今年68歲,解放以前60歲不能算,今年才八歲,他一再要求讓他下去鍛煉。顏文樑、賀天健也都不服老,干勁很大。”6 思想上的轉變與認同,并不能立刻顯示在創作實踐中,很多畫家對如何用山水、花鳥畫表現“又紅又專”不得要領,只能簡單圖解政治口號。吳湖帆的《虛心學習又紅又專》就證明了老畫家在思想改造中的困惑。

吳湖帆《虛心學習又紅又專》,紙本設色,縱34厘米,橫43厘米,1959年

1958年5月,北京中國畫研究會舉辦的第四屆國畫展覽會開幕,共展出329件國畫家們的新作。這些作品的共同特征是“國畫服務于政治、反映現實生活、創造新風格是這次畫展的重要特征。”表現社會主義水利建設、除四害、義務勞動、干部下放、合作化和歌頌祖國大自然等內容的作品占了大多數。其中周元亮的《我們要把水庫一定修好》、吳鏡汀的《建設十三陵水庫》、吳光宇的《十三陵工地》等新風景畫作品,被認為以優秀的傳統技法較好地刻畫了社會主義大躍進中勞動人民建設祖國的熱情。

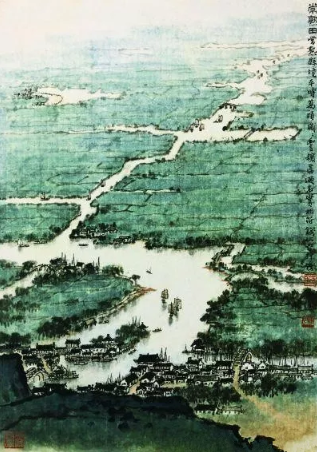

錢松嵒《常熟田》1965年

畫家們在全國各地的寫生運動中,通過瞻仰延安、韶山、重慶紅巖等革命圣地、以毛澤東詩詞為主題進行創作并將毛澤東詩詞圖像再現為自然想象等形式,將新山水、風景畫與社會主義建設深度結合,形成了表現新文化觀念的四種類型:山河新貌、革命圣跡、領袖詩詞、祖國山河等。8 這幾種類型總結起來可統稱為“紅色山水”。

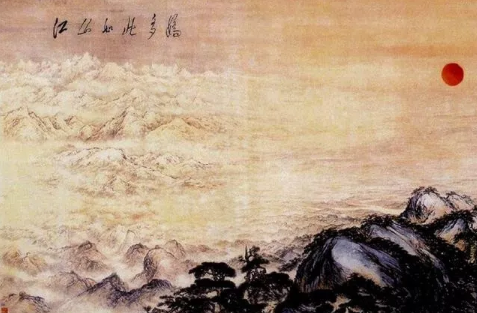

傅抱石關山月《江山如此多嬌》1959年

這類“紅色山水”多用全景式構圖,以鳥瞰式的視角將觀眾帶入廣闊無垠的風景中。畫家通過重復疊置的手法刻畫大量的人物、房屋、農田以及其他符號來象征社會主義建設繁榮昌盛。王朝聞認為全景式大畫幅的作品“不管是表現農民今天勞動成果的喜悅,不管是表現革命的感情和生產熱情,不管是對于將來成就的預期、理想、信心,愛畫大是可以理解的。人民今天處在體現黨的總路線,生產大躍進的時代,人民為了要戰勝自然,為了社會主義建設,充分發揮勞動的創造性和積極性,并已經取得了很大的勝利。在這種大豐產和不斷戰勝自然的要求下,不畫大不能滿足創作的要求。

而畫家將觀眾置于這一種居高臨下的“遠眺”的視角上,會帶給觀眾一種觀看的愉悅之感,并在觀看中充分享受幻想和想象的自由。這種愉悅被約瑟夫?艾迪生描述為:“廣闊的地平線象征著自由。在這里目光四處游騁,最大限度地打量著無垠的景色,并沉湎于目之所及的百卉千葩。這樣廣闊而不確定的景觀能喚起想象的快感,就像對永恒和無限的沉思能激起理解的愉悅一樣。

中國的普通老百姓很少能親眼看到大躍進運動宣傳中的各種建設成果,他們主要通過媒體宣傳以及觀看宣傳畫想象。所以江蘇、北京等地的國畫家在創作表現大躍進運動的作品時,都不約而同地在食堂的告示牌上寫上“三菜一湯”甚至“每人外加豬肉半斤”字樣。

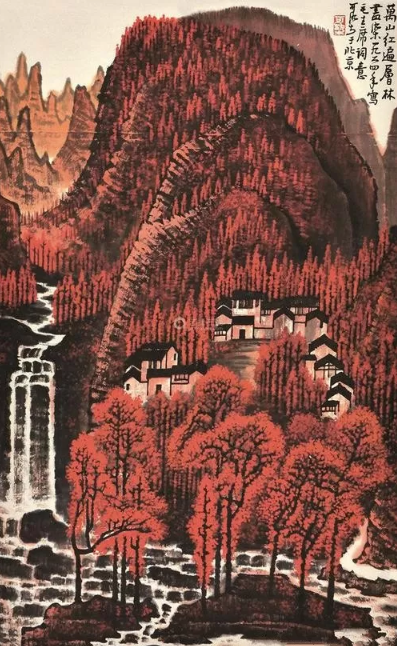

傅抱石、關山月合作的《江山如此多嬌》新山水畫用革命浪漫主義“表現紅色山水”的典范,它以毛澤東詩詞為主題,以固定的視覺符號直接呈現了社會主義新國家的形象:一輪紅日正在浩瀚的大海上面,它的光輝染紅了天空和大海——一個壯麗、富饒且朝氣蓬勃的新國家。紅日、紅色、大海等都象征了革命的社會主義中國領袖毛澤東。這種特定的寓意在陜北民謠《東方紅》中就有其固定的寓意:東方紅、太陽升,中國出了個毛澤東……紅色顏料及其特征的象征寓意在錢松嵒、李可染、陸儼少等畫家的山水畫中得到了更大量的使用。

在這些“紅色山水”畫中,無論是革命圣地故居還是各種小花小草、青松山石都被罩染上鮮艷的紅色,賦予強烈的政治蘊意。這類作品的創作正如傅抱石在創作談中指出的“畫家以‘三結合’——黨的領導、畫家、群眾為方法,思想上‘政治一掛帥,筆墨就不同。

錢松嵒談寫生的體會時強調在寫生中感受祖國的偉大與可愛:“我生長江南,一座家山,朝朝暮暮看了四五十年,故鄉當然可愛,但從未全面地看到祖國的更可愛。”寫生之于錢松嵒等傳統中國畫家,不僅是繪畫方式的改變,更有著接受社會主義革命教育的意義:“如進革命大學,上社會主義直觀教育的大課,留下許多不可磨滅的印象。

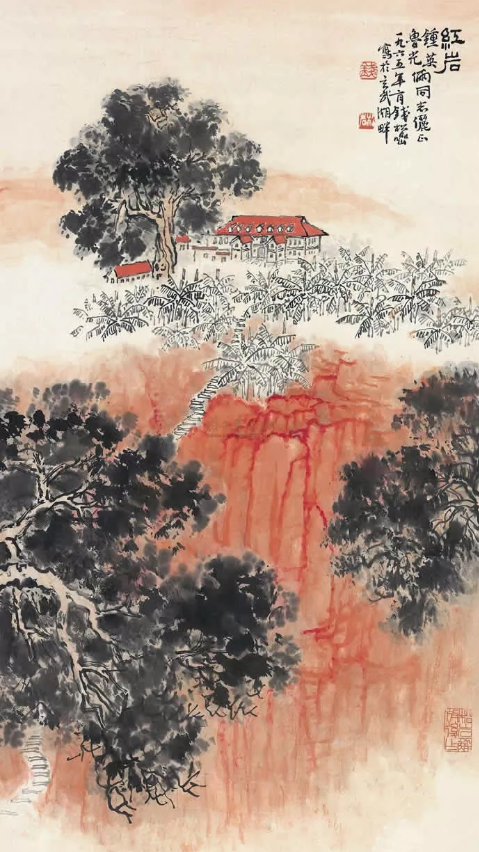

錢松嵒《紅巖》,紙本設色,1962年

但是無論在每一個角落里都有一個相同點,即是全國一盤棋,為社會主義建設而共同奮斗,于此只有油然地覺得祖國可愛、黨可愛。

從錢松嵒的創作思路可以窺探這一時期新山水畫在表現社會主義風景時的思想指導和題材選取,同時我們也可以看出,“紅色山水”不單純是畫家在真實生活中的對景寫生,更是通過自然風景來表征社會主義革命和建設。錢松嵒說《紅巖》一畫是他在革命浪漫主義和現實主義相結合的原則指導下在創作上進行的一次大膽嘗試。畫面中的大黃桷樹、紀念館、及館周圍的芭蕉、館側一株大樹和一株柏樹,還有禮堂和側屋,這都是畫家對自然的現實描繪。錢松嵒為了突出畫面的革命性主題,在色彩運用上突破常規:“我首先想,這是歌頌革命史的畫,要從一個‘紅’字上做文章,大膽的把原來種滿芭蕉的土坡改成用紅色畫成巖石。全幅只用墨和紅二色組成。

錢松嵒和其他傳統國畫家一樣,雖然在思想上接受了“政治一掛帥,筆墨就不同”的觀念,但在具體技法表現上,還是囿于根深蒂固的傳統藝術理念,無法一下子達到“又紅又專”的革命化轉變。錢松嵒說:“其間經過數十次的修改,但始終為生活現象所束縛,不敢有浪漫主義,反而灰溜溜的,紅得不透,主題思想不突出。”再具體技術方面,畫家通過將現實中的自然物賦予各種意識形態的象征寓意,以契合“紅色山水”的美學標準。錢松嵒的處理方法是:“雖然芭蕉用白描,黃桷樹盡量縮小地盤,終覺顯得不夠。后來重行考慮,把黃桷樹干脆‘割愛’,擴大了紅色巖石的面積,這樣一來,全幅通紅,紅色的革命氣象豁然顯出。紀念館是重要的材料,不能‘浪漫’掉,把它體積縮小,推得更高,有‘高山仰止’的崇高感覺。館旁兩樹合成一株大柏樹,象征堅貞的革命氣節!遠山壓低,讓古柏直穿過天空,郁郁森森的氣氛更足了。并覺得這樣的處理,構圖、色彩、素材上的取舍都緊扣住現實基礎,也發揮了‘浪漫’作用,這形式,是符合于思想內容要求的。芭蕉白描,既可加強紅色,也加強了畫面的節奏感。”

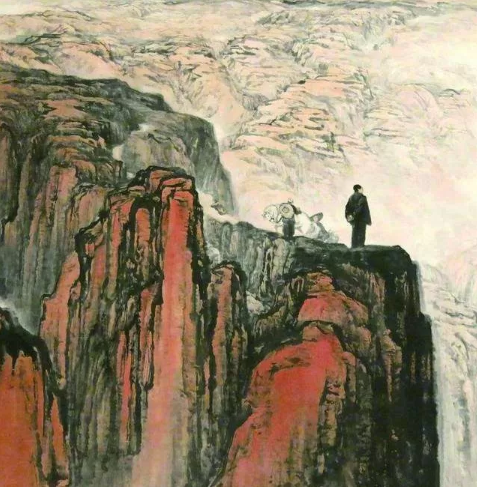

石魯《轉戰陜北》,紙本設色,1959年

與錢松嵒一樣,傅抱石在創作毛澤東詩詞畫、革命圣地山水時,考慮的不僅是自然風景是否適合山水畫表現的問題,更多地是如何虔誠地用自然形象表征社會主義革命和建設。在激進文藝思潮的影響下,美術家通過改造傳統中國畫的筆墨、用色等圖像模式來表征社會主義革命和建設的行為,不是某幾個畫家的獨創,而是具有普遍性。如果回頭再看石魯創作的歷史題材畫《轉戰陜北》,無論在用色、構圖還是革命象征性上,都深深地影響了陸儼少等其他畫家的創作。微小的差別在于,隨著文藝思潮的日趨激進,畫面上的紅色也更加鮮艷甚至刺目,畫家對紅色顏料的使用量也越來越多。盡管運用紅色象征革命性到了無以復加的地步,但畫家依然認為繪畫中革命性較之社會主義革命和建設中的現實風景,仍然“不及萬一”。

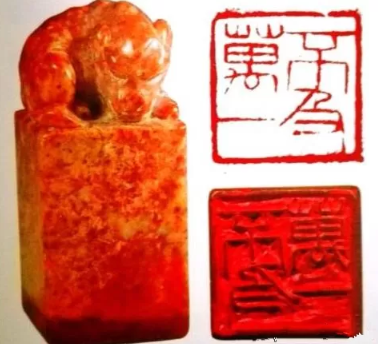

傅抱石《不及萬一》朱文印章

這一時期的風景畫創作中,畫家在畫“紅色山水”之前,面對自然風景考慮最多的就是“怎樣去歌頌這個革命圣地的無與倫比的英雄氣概?怎樣去描繪這些高山大嶺、這些最美的秀麗山川?怎樣去體現出偉大的毛澤東思想的勝利開端?”

美術家把毛澤東詩詞、革命圣地作為美術創作的主要題材,并努力通過繪畫使自己成為社會主義革命和建設的描繪者、歌頌者。這種創作方式,到文藝思潮再度激進、“重提階級斗爭”時期,直接簡化為“毛主席、工農兵”的六字創作方針。在這種情況下,在作品中表現出了更強的革命性的同時,畫家的創作思想與個性也被政治影響而日趨統一、內斂,畫家在藝術創作上的自覺性也被激進的文藝思潮所裹挾而只能“心隨時代”了。

李可染《萬山紅遍層林盡染》,紙本設色1963年

注:該文為作者論文《國民與國家形象塑造》中的一部分。

注釋:

1.【美】W.J.T.米歇爾編:《風景與權力》,楊麗、萬信瓊譯,北京:譯林出 版社,2014年,第 1頁

2. 胡艷琳:《文學現代性中的生態處境》,北京:中國社會科學出版社,2014年,第105—106頁

3.葛路:《創造性地再現自然的美——談風景畫創作問題》,《美術》, 1957年第 7期

4. 李可染:《向黨交心》,《美術研究》,1958年2期

5. 亞明:《思想必須跟上時代》,《美術》,1958年12期

6.《促進社會主義美術事業大繁榮——周揚同志在上海與美術家座談》,《美術》,1958年第3期

7. 孫冶:《北京中國畫研究會舉行四屆畫展》,《美術》,1958年第6期。

8. 薛永年:《百年山水畫之變論綱》,《二十世紀山水畫研究文集》,上海: 上海書畫出版社,2006年,第13頁

9. 李公明:《論李可染對于新中國畫改造的貢獻——以山水寫生和紅色山水 為中心》,《美術觀察》2009年第1期

10.王朝聞:《工農兵美術好——在全國美術工作會議上的發言》,《美術》,1958年第 12期。

11.【英】約瑟夫?艾迪生:《旁觀者》第3卷,第540—541頁。見安?伯明 翰,《系統、秩序及抽象:1795》

12. 如北京畫家古一舟、惠孝同、周元亮、陶一清、何鏡涵集體創創作的巨幅 長卷作品《首都之春》,江蘇省國畫院傅抱石、亞明等集體創作的《人民公社食堂》中,表現群眾在人民公社食堂的吃飯的畫面中有食堂菜譜字樣。

13. 1954年4月 16日,傅抱石致函郭沫若時寫道:特別《東方紅》一幅,沒有 色彩更不易看得出‘東方紅,太陽升’在偉大美麗的祖國河山的反映。葉宗鎬編著:《傅抱石年譜》,上海:上 海古籍出版社,2004年,第152頁

14..傅抱石:《政治掛了帥筆墨就不同——從江蘇省中國畫展覽會談起》, 《美術》,1959年第 1期

15. 錢松嵒:《壯游萬里畫丹青》(1961年),《壯游萬里畫丹青》,江蘇人 民出版社,1962年,第23—24頁

16. 錢松嵒:《創作<紅巖>點滴》,《美術》,1963年4期

17.“不及萬一”是傅抱石為毛澤東詩意畫系列作品專門篆刻的朱文印章。據 萬新華研究,這方印章是傅抱石為了表達對毛澤東的一種虔誠、真摯的心態和情感。傅抱石只將“不及萬一”印章鈐印在公開展覽或發表的毛澤東詩意畫上,而且在一般情況下,這些毛澤東詩意畫題材的作品不贈送人,除非某些官員指定題材索畫,傅抱石也不在上面鈐印“不及萬一”印章。可見傅抱石的虔誠心理。見萬新華《傅抱石繪畫研究1949-1966》,北京:人民美術出版社,2014年,第287頁。

皖公網安備 34010402700602號

皖公網安備 34010402700602號