2019年奧斯卡頒獎典禮上的男演員比利·波特

隨著女性主義運動席卷全球,性別議題再度成為社會關注的重心。著裝作為貫穿整個性別解放歷史的符號,往往見證著性別意識革新的每一步行動,而近年來興起的無性別風潮,似乎預示著新一波性別革命的到來。

2019年奧斯卡紅毯上,男演員比利·波特(Billy Porter)身著筆挺的上身西裝和絲絨大裙擺吸引了所有人的目光。硬朗和柔美在他身上得以融合,襯托出雌雄同體的獨特氣質。他的驚艷著裝獲得各大媒體的報道和贊美,甚至被評為今年紅毯最性感明星。

在20世紀前,男女之間的性別鴻溝是不可逾越的。一整套社會規則規定了男女之間從外在言行舉止到內在所思所想的范式,任何對規范的偏離都被認作是錯誤和羞恥。

19世紀歐洲上流社會著裝規范

雖然社會規則對于男女性別的邊界有著嚴格的道德和法律界限,但藝術卻得以相對自由地承載人們對于性別模糊的探索與想象。

“偉大的靈魂都是雌雄同體的。”

——柯勒律治(Samuel Taylor Coleridge)

古希臘神話中,眾神使者赫耳墨斯與愛神阿佛洛狄忒的兒子赫馬佛洛狄忒斯就是雌雄同體的神祇,他/她的形象往往是帶有男性生殖器官的少女。

在意大利雕塑家貝爾尼尼創作的《沉睡的赫馬佛洛狄忒斯》中,赫馬佛洛狄忒斯側臥在質地細膩的床墊之上,無論是五官精致的臉龐還是線條柔美的身體,都展現出陰柔的女性特質。

貝爾尼尼 《沉睡的赫馬佛洛狄忒斯》

當我們從正面欣賞這尊雕像,才會觀察到雕塑下體的男性特征。赫馬佛洛狄忒斯扭過頭去不愿正面觀眾,似乎是羞怯于自己獨特的身體構造。

貝爾尼尼 《沉睡的赫馬佛洛狄忒斯》

而在藝術大師卡拉瓦喬的作品中,陰柔的少年們并不因自己模糊的性別特質而感到赧然。

作品《捧水果籃的男孩》里面容姣好的年輕男孩以非常大膽而誘惑的姿勢展露著自己的身體。畫家將男孩的面容塑造成古典主義女性的典型樣貌,流露出雌雄莫辨的氣質。

卡拉瓦喬《捧水果籃的男孩》

而作品《年輕的酒神》中描繪的酒神巴克斯則更具陰柔氣質。酒神側臥榻上,膚色白皙而微醺的面龐隱隱散發著誘惑的氣息。

卡拉瓦喬《年輕的酒神》

到了現代,性別模糊已經成為重要的藝術母題。特別是在女性主義的號召下,藝術家展開了對于女性力量的探索。

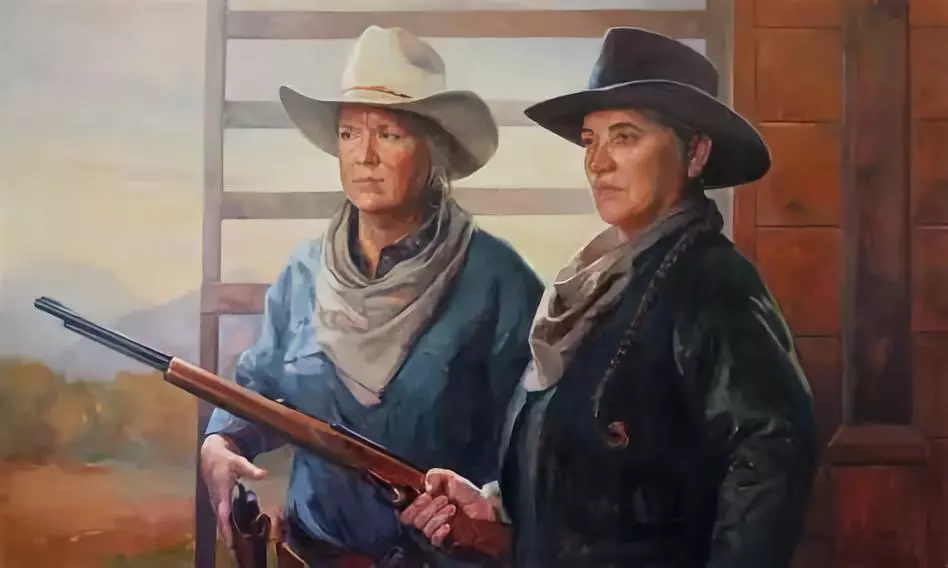

英國畫家Felice House創作了一系列性別翻轉的女性肖像。在她筆下,女性化身西部牛仔、拿起手槍,身處美國西部開拓的經典畫面象征著畫家對女性的歷史被動地位的質疑和反抗。

Felice House《Krimmie Crowe in "3:10 to Yuma"》

Felice House《Karan and Nanc in Open Range》

而紐約藝術家Frank Benson用數字化的現代雕塑技法創作出雕塑“Juliana”,回應了古老的赫馬佛洛狄忒斯原型。

這尊雕像以跨性別藝術家Juliana Huxtable的人像為基礎,致敬貝爾尼尼雕塑中的人體姿態,散發著超現實和前衛的“光澤”。Juliana大方地展示著自己獨特的身體,不再羞怯地扭頭,展現出超脫傳統約束的自我表達欲望。

Frank Benson 《Juliana》

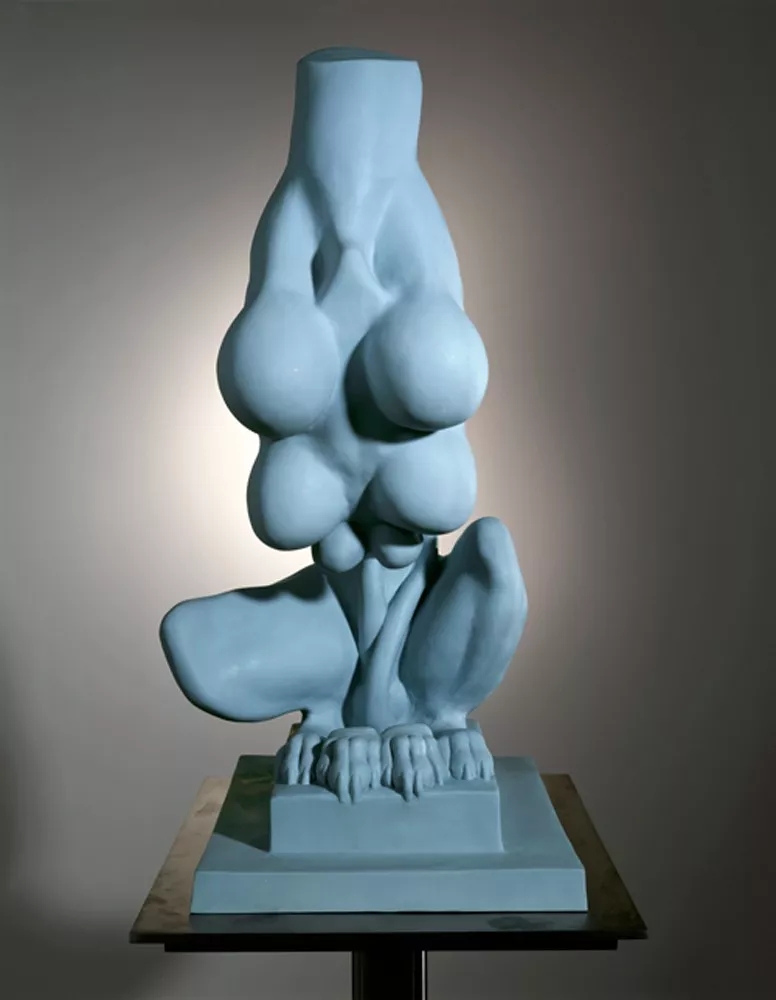

法裔美籍藝術家路易絲·布爾喬亞(Louise Bourgeois)創作的雕塑《天性習作》(《Nature Study》)以半人半獸、雌雄同體的斯芬尼克斯為靈感,塑造出這個同時擁有男女生殖器官的無頭生物。

路易絲·布爾喬亞 《天性習作》

在布爾喬亞看來,它象征著所有人無意識中兩種性格的碰撞與媾和,也象征著我們面對所愛之人時的保護沖動和人類脆弱本質之間的互動。“我們都在某種程度上是脆弱的,我們都是男女同體。”

女性行為藝術家希瑟·卡西斯(Heather Cassils) 將自己的身體作為表達藝術理念的媒介,她通過長期鍛煉和代謝類固醇,練就了十分健美的身體,以此作為對于女性陰柔標簽的反抗。

希瑟·卡西斯

2013年在蒙特利爾,她進行了名為“人形成像”的行為藝術演出。在漆黑的環境中,她對著重約兩千磅的粘土拳打腳踢,閃光燈不斷捕捉著充滿力量感和情緒渲染力的畫面。

希瑟·卡西斯《人形成像》

卡西斯說:“我將自己的身體作為雕塑的一部分,用來打破社會規范……這樣的形態承載著我的汗水、血肉和筋骨,讓我在生理與性別的意識形態和歷史中,樹立起一個視覺的批評和論述。”

從古希臘到近現代,性別模糊作為一個飽受爭議的理念在藝術中得到承載和孕育。而對于性別模糊的規模化實踐,從20世紀方才開始。

Gucci的時裝很好地展現了性別模糊的理念

著裝作為最直觀的視覺標簽,被賦予了極大的性別區分功能。男性穿褲裝,女性穿裙子,曾經是被列入法律的強制性社會公約。對于性別模糊的實踐便是從打破著裝陳規開始的。越來越多的事物被去除性別標簽,人們能夠更加自由地順從自我、表達自我,社會意志不再霸凌個性。

“女性的解放要從穿衣舒適開始。”

——可可·香奈兒

將現代女性從緊身束腰和大裙擺中解放出來的,是香奈兒(Coco Chanel)——那個年代最敢做、也最敢穿的女性。

晚年香奈兒肖像

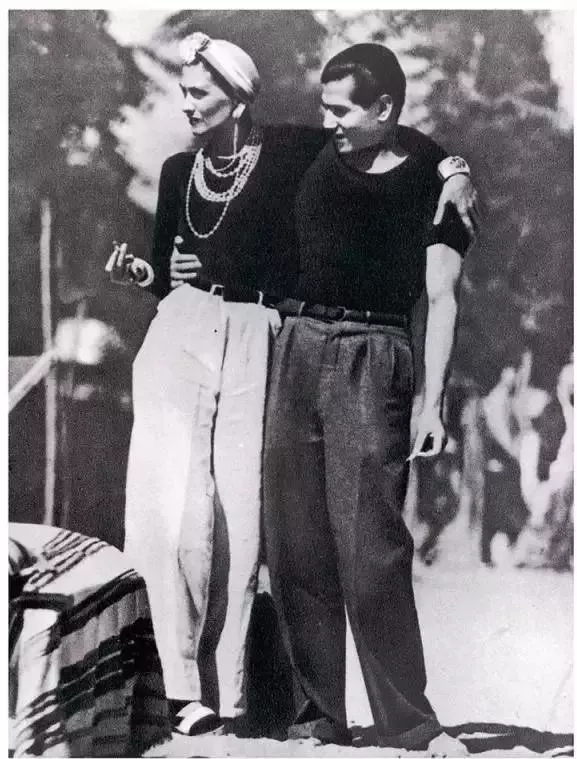

在1910年,受到海軍制服的啟發,她設計出海魂衫和女士闊腿褲,成為歐洲第一位自己設計并穿著褲裝的現代女性,引發了“褲子革命”。

香奈兒身著海魂衫和褲裝

之后,越來越多的女性摒棄舊俗約束,穿上大方的褲裝,和男人一樣騎馬、社交,引領了一代女褲風尚。戴著標志性珍珠項鏈,穿著海魂衫和闊腿褲的香奈兒女孩形象,也成為那個時代里女性自我覺醒、呼喚革新的經典見證。

香奈兒經典形象

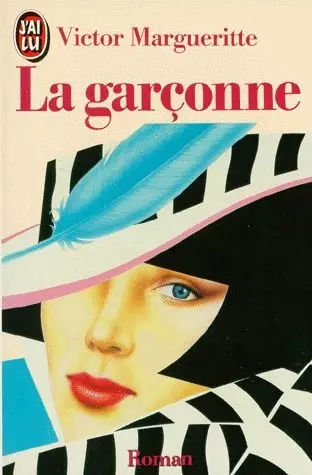

上世紀20年代,作家Victor Margueritte的小說《女男孩》(La Gar?onne)出版。書中的女主角留著短發,一身男士打扮,自由獨立且思想前衛,還擁有多位伴侶,成為那個年代先鋒女性所崇尚的偶像。

小說《女男孩》封面

英國女畫家羅曼尼·布魯克斯(Romaine Brooks)在1923年創作了一幅自畫像,畫像中的羅曼尼身著西裝、臉上涂著脂粉,眼睛隱藏在帽檐投射的陰影之中,充滿先鋒感。

羅曼尼·布魯克斯《自畫像》

二戰時期的社會分工發生大變動,“男人上戰場,女人進工廠”成為主要戰爭國家的典型社會圖景,女性的價值被前所未有地發掘,女性地位也隨之上升。

勞動女性的工作進一步淘汰了厚重的大裙擺,褲裝得到更加廣泛的普及,著褲裝不再是上流社會先鋒女性的觀念表達,而是廣大勞動女性的生產需要。

二戰女性形象

1960年,無性別(Unisex)的概念第一次被提出。之后,牛仔裝和工裝的流行讓男女穿著之間的差異進一步縮小。到了五年后,女褲產量終于超過了裙子,這意味著女性褲裝已然成為一種生活常態。褲裝作為性別革命標志的先鋒性意義已被它的日常性消解,完成了它的使命。

弗里達·卡羅《短發自畫像》

當女性得以自由地穿著西服與褲裝,瀟灑地生活和工作時,男性也悄然開啟了對于性別成見的反抗。

“這樣能更好的表達你自己,不是嗎?”

——薇薇安·韋斯特伍德(Vivienne Westwood)

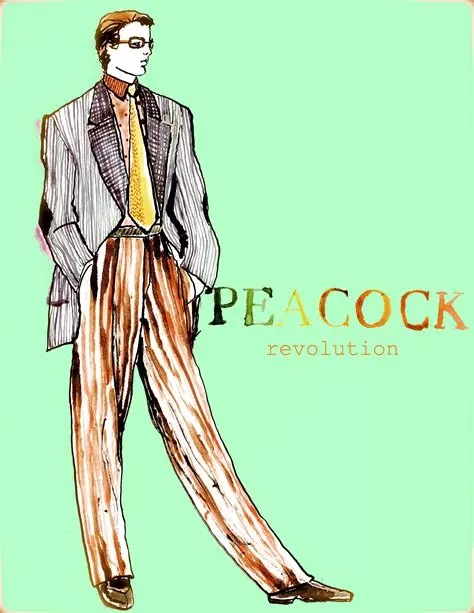

1967年,英國設計師哈代·艾米斯提出“孔雀革命”的概念(在自然界中,雄性孔雀比雌性更為艷麗,孔雀革命以此來代表男性著裝的華麗化風格),主張從衣著開始入手將男性從傳統性別成見中解放出來。

在60年代前,男性著裝多為灰黑色的硬朗西裝,款式和顏色缺乏變化,這種穿著作為性別色彩濃厚的標簽,將男性的自我束縛在范式之中。而“孔雀革命”的追隨者們認為男性同樣擁有用衣著來進行自我表達的權利,男性的衣著應當是個性的、多元的。

受到“孔雀革命”影響的男性著裝

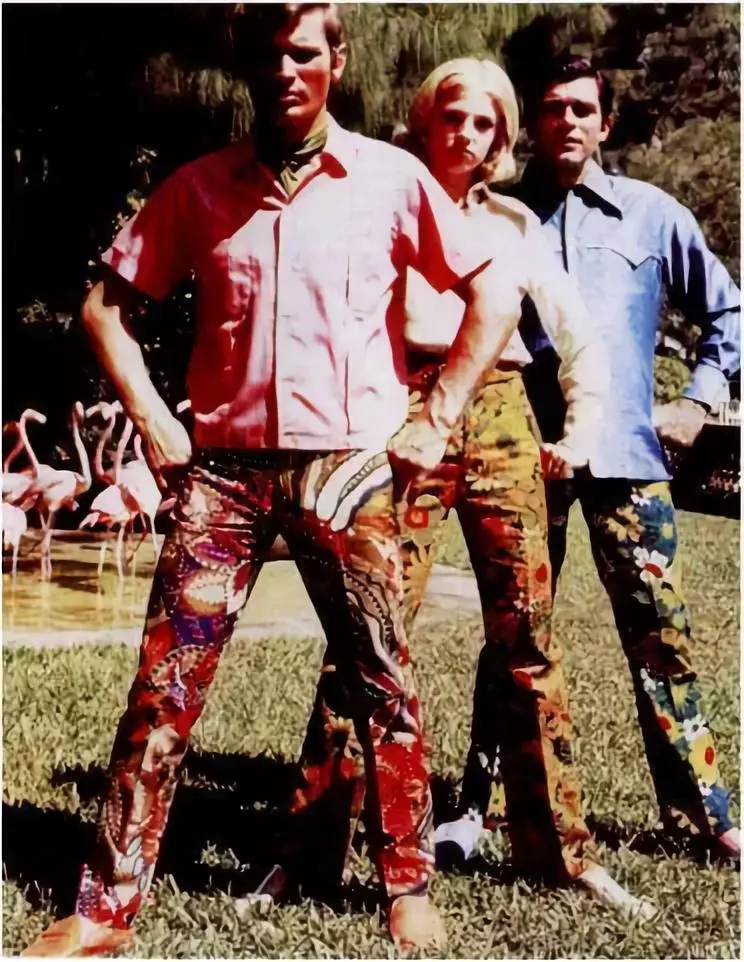

在“孔雀革命”思潮的影響下,男性的衣櫥逐漸豐富起來,各式各樣的色彩和面料曾經只屬于女性,如今也被廣泛用于男裝的制造中。

"孔雀革命"時期的男士領帶

“孔雀革命”成為男性穿著史上里程碑式的事件,它影響了一代人對自我的解讀和探索,促使男性開始反抗社會對自己的性別期許,擴大了西方社會對于男子氣概的定義。

“孔雀革命”時期的男士襯衫

70年代是“自我的十年”,一切都自由自在、百無禁忌。正是在這樣輕松的社會風氣下,嬉皮士、朋克蜂擁而起。與此同時,性別議題得到進一步地討論,性別界限以藝術的方式被解構與重構。

自由、沸騰、躁動的70年代

“美無性別,若有性別,則是性不是美。”

——木心

到了今天,隨著一系列性別平權運動的開展,我們能明顯地感受到性別觀念的解放,這一趨勢在時裝領域尤為顯著。

Gucci的現任藝術總監亞力山卓·米開里(Alessandro Michele)將歐根紗、蝴蝶結、蕾絲等帶有陰柔色彩的服裝元素運用在男裝設計中,在米開里的美學觀念中,男子可以“像她的女友一樣喜愛藝術,在花園中追逐蝴蝶”。

Thom Browne讓男模穿上剪裁精致的裙裝,腳踩氣質硬朗的高跟皮鞋。甚至將雌雄同體的概念實體化,把婚紗與西裝巧妙地縫合在一起。

Palomo Spain用邪惡怪誕的設計架構起性別模糊的視覺樂園,設計師Alejandro Góme說:“女孩子穿男裝我們見得多了,卻沒怎么見過男孩子穿女性化的服裝。真正好看的服裝,是不分男女的。”

Gucci、Burberry、Vetements等品牌如今已將男女裝秀合并,而快時尚和電商也紛紛推出無性別系列產品線。

英國塞爾福里奇百貨(Selfridges)推出的無性別系列“Agender”

藝術家Jamie Vesta致力于創作解放性別角色的插畫。在她的插畫作品中,充斥著對于性別標簽的詼諧諷刺。

通過對性別角色的置換,藝術家試圖傳遞一種性別無差別、無束縛的未來期冀。

Jamie Vesta的插畫充斥著對性別權力機制的諷刺

如今,無性別意識漸入人心,其背后是我們這個時代對于“無界限”的追求。曾經被認為是不可逾越的界限與鴻溝,都在等待著被打破,從而建立起更加自由、更加契合這個時代的話語體系。

男演員Ezra Miller為《花花公子》拍攝的大片

性別,毋庸置疑地架構起人類幾千年的男權文化。而言行、穿著,都成為這套權力邏輯中暗含著性別規范的符號。

西蒙娜·波伏娃在《第二性》中說:“女性并不是生來就為女性,而是社會賦予她們女性的角色。”如果按照同樣的邏輯來講,那么男性也并不是生來就為男性,而是社會賦予他們男性的角色。

法國哲學家西蒙娜·波伏娃(Simone de Beauvoir)

在框架之外表達自我個性和個體主張才是這個時代最重要的訴求。無論是男性還是女性,都在森嚴的性別規制下自覺或不自覺地承擔著程式化的性別期許。在無性別的旗幟下,人們得以更加“道德自由”地表達本我。

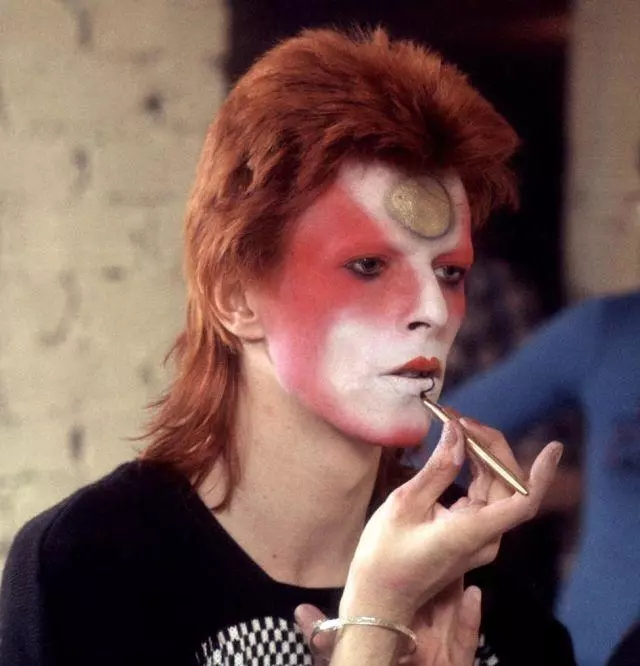

大衛·鮑威的舞臺妝

我們或許仍將長久生活于貫徹男權文化邏輯的世界之中,而無性別主義之于我們,重在觀念的啟蒙,呼喚著我們褪去超我的束縛,探尋本我與自我的真實表達。

皖公網安備 34010402700602號

皖公網安備 34010402700602號