張復利,1964年11月生。1987年畢業(yè)于安徽師范大學藝術(shù)系,曾研修于中央美術(shù)學院與上海油雕院,現(xiàn)為中國美術(shù)家協(xié)會會員,上海美協(xié)會員,中國油畫學會會員,中國民主促進會會員,第七、八屆浦東青聯(lián)委員。作品多次入選全國美展,與上海美展并曾獲全國十二屆美展提名獎,上海江南之春美展一,二等獎,多次舉辦個人畫展與藝術(shù)家聯(lián)展,發(fā)表藝術(shù)評論文章幾十余篇,著有個人畫集六集,多幅作品被藝術(shù)館,美協(xié),及個人收藏。現(xiàn)工作生活于上海浦東。

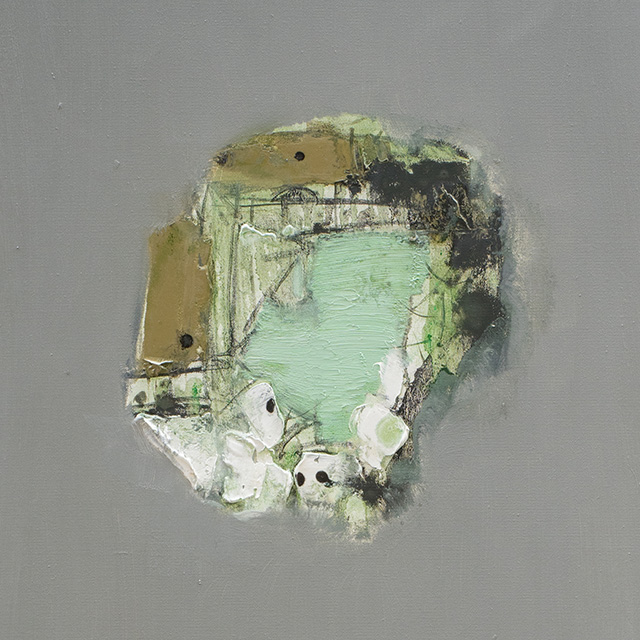

悠悠故園系列之一 40*40 綜合材料繪畫

代性,中國性,個人性

當代性,中國性,個人性這三性合一是我近年來在繪畫上的孜孜追求,也是我多年來藝術(shù)創(chuàng)作與思考后所持有的藝術(shù)態(tài)度,我不敢說自己已讀了萬卷書與行了萬里路,我依然在路上,可是三十年的創(chuàng)作實踐歷程已讓我具有了自己堅定的藝術(shù)立場,我一直是邊思考邊實踐,邊畫邊寫邊想,長期如此,一直是在探索的道路上艱難前行,三十年彈指一揮間,我一直相信只有勤于思考才有可能不斷攀登藝術(shù)高峰,所以便長期奉行“知行合一”的行為準則來進行自己的繪畫創(chuàng)作。

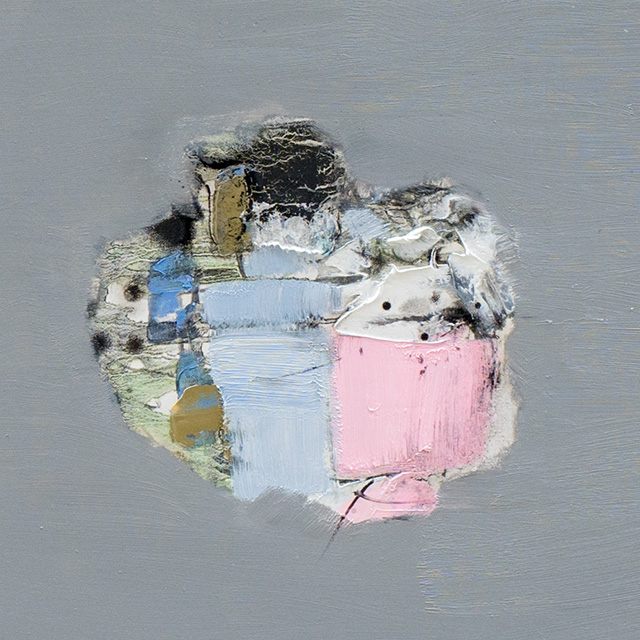

悠悠故園系列之二 40*40 綜合材料繪畫

悠悠故園系列之三 170*120 綜合材料繪畫

翻開中國百年油畫史,幾乎是一部模仿史,模仿西方古代,現(xiàn)代,當代,及各時期的繪畫,可嘆的是只有極少數(shù)前輩畫家如;常玉,吳大羽,林風眠,趙無極,朱德群,吳冠中等人沒有如此這般去屈從西方,他們?nèi)チ宋鞣胶螅]有被強大的西方繪畫所俘虜,而是站在自身文化背景與前提下反思自己的創(chuàng)作,他們調(diào)和中西,融合中西,或略微吸取一些西方繪畫的養(yǎng)料為我所用,總之他們有自己堅定的藝術(shù)態(tài)度而不是像大多數(shù)畫家那樣因盲目崇拜而成為俘虜,今天來看真正留在美術(shù)史上的恰恰就是這樣的藝術(shù)家。縱觀當下許多大紅大紫的所謂藝術(shù)明星與各路武林高手們的繪畫,雖然商業(yè)市場與名利地位上雙獲成功,但這與藝術(shù)本身無關(guān),只是一時的得利而已,很大一部分是與資本利益有關(guān),一些擁有話語權(quán)的所謂代表人物也只是在國內(nèi)讓一些崇拜與希望從他們那里獲利的人趨之若鶩罷了,只有很小一部分畫家知道自己并堅持的藝術(shù)方向。

悠悠故園系列之四 120*40 *2 綜合材料繪畫

悠悠故園系列之五 170*120 綜合材料繪畫

其實西方繪畫從古典到當代已給我們留下極少的創(chuàng)作空間了{這也是促使繪畫轉(zhuǎn)型與多媒體影像裝置等綜合藝術(shù)崛起的主要緣故},尤其給我們中國油畫家留下的空間與可能性更是微乎其微,但是經(jīng)過長期的觀察早有一些畫家發(fā)現(xiàn)有一條路是西方畫家無法與我們競爭的,那就是以中國千年繪畫與文化觀念的立場與態(tài)度下創(chuàng)作出來的具有中國傳統(tǒng)文化特征與精神氣質(zhì)的油畫,也是常玉等前輩大師已做出榜樣的繪畫,現(xiàn)在國內(nèi)走這條路并具有代表性的畫家如;尚陽,王懷慶,洪凌,毛焰等人已然獲得了越來越多人的認可,這條路建立在我們自身文化背景下的創(chuàng)作之路是我們中國畫家的強項,就好比外國人畫中國畫怎么都畫不過我們一樣,所以我認為我們只有這一條路可走。有人擔心如果大家都走這條路會不會又是一個面貌,我認為不會也不可能出現(xiàn)此種情況,首先是許多人并沒有這樣的認知度,其次是這種繪畫不是建立在表面的技術(shù)層面而是要求畫家要具備高深的中西方文化修養(yǎng)與傳統(tǒng)文化功力,很多畫家不適合與欠缺這些條件,即使大家都走這條路也只是一小部分人能畫出具有中國文化精神與氣質(zhì)的作品,這樣畫的人越多產(chǎn)生我們自己大師的可能性越大,而不是像現(xiàn)在這樣只有山峰沒有高峰,如同過去大家都畫中國畫的時候最后也就只有黃賓虹,齊白石等少數(shù)人攀登上了藝術(shù)高峰一樣,所以無須擔心。

悠悠故園系列之六 40*40 綜合材料繪畫

悠悠故園系列之七 40*40 綜合材料繪畫

作為一個當代畫家完全繼承前人與模仿西方已不再適合我們今天的繪畫創(chuàng)作,我們已走過那段過程,適合我們的是在繼承與融合的前提下要“筆墨當隨時代”,畫出只有這個時代也只有中國畫家才能畫出的獨具時代特點與中國特色精神氣質(zhì)的繪畫,只有這樣才能有效的區(qū)別于西方繪畫,這個時代的特點與需要是什么?中國需要什么樣的繪畫才能無畏西方?這一系列問題都是我們當前要研究與思考的重要課題,遺憾的是思考的人很少,從眾多的畫面上便可見一斑,如何才能做到這一點?這也并非像當前流行的所謂寫意油畫那般簡單的嫁接,也并非套是套用中國畫構(gòu)圖那般簡單的移植,更不是打大家一擁而上的寫生行為所能解決的問題,問題還是出在觀念與認知的高度上,出在文化的底蘊上,現(xiàn)在許多畫家已長期不看書,他們只是在練習畫技,這樣的練習越多離繪畫越遠。只有實踐中去邊思考邊創(chuàng)作方能有所覺悟,認識到這一點,我進行創(chuàng)作時在作品中便吸取了當代設計的元素,色彩簡約,形式簡單鮮明,追求平面并具有視覺直覺的觀賞性等偶然性獨特效果的產(chǎn)生,注重材料的變革,從西方的一些大師如克里姆特,羅思科,培根,安迪沃霍等人作品形式上的啟發(fā),另外在作品中吸取了中國繪畫的意味性與趣味性,我近幾年畫了大量中國畫的目的意在改變自己固有的觀念與創(chuàng)作手法,長期堅持后相信作品會慢慢具有本民族特性與個人特點還有當代特性等特質(zhì)。

悠悠故園系列之八 40*40 綜合材料繪畫

悠悠故園系列之九 40*40 綜合材料繪畫

悠悠故園系列之十 40*40 綜合材料繪畫

中國傳統(tǒng)繪畫強調(diào)的是含蓄的美,是“猶抱琵琶半遮面”的一種意象美學,是“江流天地外,山色有無中”的虛幻境界,西方畫家緣何在這方面不及我們,文化背景不同是主要原因,因觀念的不同所以繪畫的方式方法與切入點都不同,西方的繪畫是科學的理性的所以強調(diào)視覺焦點透視,而我們的繪畫卻是散點透視,追求感性的似于不似之間的散淡人文情懷,我們的畫家可從任何一個角度甚至從一個點,一塊面,一根線切入,可以隨心,隨性,隨意而無負擔的創(chuàng)作屬于自己審美境界的畫面,一句話:感性為上。

悠悠故園系列之十一 40*40 綜合材料繪畫

悠悠故園系列之十二 40*40 綜合材料繪畫

悠悠故園系列之十二 30*20 綜合材料繪畫

悠悠故園系列之十三 120*40 綜合材料繪畫

以上就是我所理解的三性合一,倘若一個畫家這樣創(chuàng)作的話,長此以往最后必然會畫出屬于個人特色并富有本國文化特征的繪畫,因此這三性是連貫的不可分離的。當代性是東西方都已認可的,中國性具有鮮明的藝術(shù)態(tài)度,個人性是衡量一個畫家成熟的標志,我們一旦找到自己的藝術(shù)方向,就要絕不動搖,藝術(shù)家應該一根筋。

2017,2,發(fā)表《美術(shù)檔案-中國油畫》,四川美術(shù)出版社

悠悠故園系列之十四 30*20 綜合材料繪畫

悠悠故園系列之十五 30*20 綜合材料繪畫

悠悠故園系列之十七 40*40 綜合材料繪畫

悠悠故園系列之十八 30*20 綜合材料繪畫

皖公網(wǎng)安備 34010402700602號

皖公網(wǎng)安備 34010402700602號