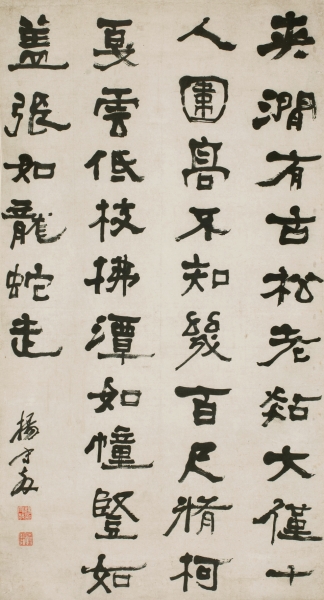

夾澗有古松中堂 清 楊守敬

楊守敬是清代末期民國(guó)初年非常重要的一位書法家、書學(xué)理論家和金石學(xué)家。

楊守敬一生所著學(xué)術(shù)著作達(dá)86種之多,涉獵廣泛,研究精深。比如成就最大的《水經(jīng)注》研究,楊守敬在《水經(jīng)注疏》上花的時(shí)間有40余年,這也是他一生用力最深、耗時(shí)最久、成就最大的著作(晚年曾自謂:“此書不出,死不瞑目。”)。而書法在他整個(gè)學(xué)術(shù)歷程中只是一個(gè)分支,比如他在30歲的時(shí)候?qū)懗傻摹对u(píng)碑記》《評(píng)帖記》,43歲時(shí)與潘存合著的《楷法溯源》,到73歲完成的《學(xué)書邇言》等。此外,他大量購(gòu)買中國(guó)流落在日本的唐宋古籍善本,刻《古逸叢書》,撰寫《日本訪書志》,并在日本傳播碑學(xué)思想,同時(shí)他又是著名的藏書家和版本目錄學(xué)家。而恰恰是這種階段性的研究,成就了楊守敬這樣一種豐富的、多元開闊的視野,因?yàn)樗麑W(xué)術(shù)觸角的廣泛性和綜合性,也使得其書學(xué)研究和書法創(chuàng)作根植于這種大的學(xué)問(wèn)基礎(chǔ)之上,反過(guò)來(lái),使他的書學(xué)理論研究與創(chuàng)作更具有書法史的前瞻性和文化史的厚度。

此次“書之大者――楊守敬的書法藝術(shù)展”是文化和旅游部2018年全國(guó)美術(shù)館青年策展人扶持計(jì)劃入選項(xiàng)目,我們從楊守敬一生的學(xué)書歷程入手,將他的創(chuàng)作分為三個(gè)階段:第一個(gè)階段,55歲之前;第二個(gè)階段,55歲至65歲;第三個(gè)階段,65歲至76歲去世。這三個(gè)階段是他個(gè)人書風(fēng)成熟的過(guò)程,我們可以從展出的40件墨跡和碑拓文獻(xiàn)、手稿結(jié)合他的書學(xué)主張,看出楊守敬“碑帖互融”思想和實(shí)踐的不斷完善。

可以說(shuō),楊守敬很早就奠定了他在書學(xué)研究方面的歷史地位,其《評(píng)碑記》《評(píng)帖記》關(guān)于“崇碑”思想的提出比劉熙載所著《藝概?書概》早5年,比康有為所著《廣藝舟雙楫》早21年。楊守敬與他們不同的是在推崇碑學(xué)思想的同時(shí),還提出了“碑帖并舉”的主張,這比劉熙載、康有為提出的“尊碑抑帖”“尊魏鄙唐”更加客觀,也更具有遠(yuǎn)見。在《評(píng)碑記》中,他指出:“碑版雖古,不必皆為書家之筆,集帖則非古大家不能預(yù)也。”他在推崇南北碑與集帖的同時(shí),對(duì)唐代的書家也是推崇備至的,他稱虞世南的《孔子廟堂碑》、歐陽(yáng)詢的《九成宮醴泉銘》和褚遂良的《雁塔圣教序》為楷法極則,只是顏柳之后,便沒(méi)有新的書風(fēng)面貌出現(xiàn)了。所以楊守敬的《評(píng)碑記》《楷法溯源》都以唐代為界限,從此便可看出他對(duì)唐碑的重視程度。相較于劉熙載、康有為,楊守敬對(duì)清末民國(guó)書學(xué)研究影響力似乎并沒(méi)有他們大,主要原因除了著作完成后并沒(méi)有得到及時(shí)刊行和傳播,更主要的是楊守敬當(dāng)年所處的地理位置和個(gè)人影響力還不夠,而這之后不久他便應(yīng)何如璋之請(qǐng)攜帶《評(píng)碑記》《評(píng)帖記》手稿以及大量中國(guó)歷代碑拓到了日本。

人的命運(yùn)有時(shí)候存在于不經(jīng)意的選擇中。試想,楊守敬的人生要是缺少日本這一環(huán),歷史又將以怎樣的方式來(lái)書寫?如果說(shuō)楊守敬應(yīng)欽使何如璋之招赴日是出于偶然,那么最終使他決定赴日任使館隨員就是必然,這個(gè)必然與他前六次科舉(注:楊去日本前一共赴京參加了六次會(huì)試,第七次會(huì)試是1886年他在任黃岡教諭時(shí)期)失利、為生計(jì)考慮有直接關(guān)系。當(dāng)時(shí)楊守敬的經(jīng)濟(jì)狀況并不理想,這從他1879年在北京借居潘孺初雷陽(yáng)會(huì)館后所記便可看出一二:“孺初以窮京官自顧不暇,而嗇衣減食,以濟(jì)吾困,此情此境,不堪回首,記之以告子孫,其恩不可忘了。”

展覽除了對(duì)楊守敬中期和晚期的作品呈現(xiàn)以外,也對(duì)楊守敬對(duì)日本書壇以及《學(xué)書邇言》的影響做了簡(jiǎn)單的梳理。

楊守敬對(duì)碑學(xué)思想的傳播,使日本書法界眼界大開。有資料顯示,楊守敬帶去日本的碑拓有一萬(wàn)三千多份。在國(guó)內(nèi)碑學(xué)思想已得到廣泛傳播的時(shí)候,此時(shí)的日本書法界一直遵守著漢字行楷書、假名、“二王”帖學(xué)三位一體的傳統(tǒng)模式,且這一時(shí)候日本書法界已開始有所反省。換句話說(shuō),楊守敬的到來(lái)恰逢其時(shí)。據(jù)最早和楊守敬有接觸的日下部鳴鶴所言,開始他們并沒(méi)有覺(jué)得楊守敬有什么過(guò)人之處。以當(dāng)時(shí)嚴(yán)谷一六、日下部鳴鶴、松田雪柯的地位和聲望,是不會(huì)輕易佩服一位從中國(guó)來(lái)的書法家。但當(dāng)他們和楊守敬有過(guò)多次接觸之后,這種情況發(fā)生了很大的改變,他們對(duì)楊守敬的學(xué)識(shí)佩服尤深,陸續(xù)追隨其學(xué)習(xí)書法、探討書學(xué)。因語(yǔ)言問(wèn)題,他們的交流大多是通過(guò)筆談的方式進(jìn)行,1967年日本書道資料株式會(huì)社出版了由石橋啟一郎主編的《八稜研齋隨錄》便是楊守敬與嚴(yán)谷一六的筆談。1882年,為紀(jì)念筆的發(fā)明者蒙恬將軍而鐫刻的《蒙恬將軍之像碑》便是請(qǐng)楊守敬撰文和書寫的,這塊碑至今豎立在日本東京墨田區(qū)三圍神社內(nèi)。

書法是楊守敬一生學(xué)術(shù)成果的一個(gè)局部,所謂“書以載道”,這種“道”貫穿于他的一生。關(guān)于他的書法取法,他曾說(shuō)道:“我好金石,以漢碑六朝為最,唐碑次之,古印次之、古錢次之,古銅器又次之。”他的書法大致取法歐陽(yáng)詢、顏真卿、《鄭文公碑》《泰山金石峪》等,作品熔碑之氣勢(shì)與帖之秀潤(rùn)于一爐,用筆靈活虛和、書寫沉著痛快。對(duì)金石學(xué)的研究也使他的書法不只是停留在書寫的層面,在他與嚴(yán)谷一六的筆談中有這樣的表述:“金石之學(xué),以考證文字為上,玩其書法次之。顧淹雅之士,未暇論及點(diǎn)畫;而染翰之家,又或?qū)W⒓粡?fù)上窺漢鼎。余謂天下有博而不精者,未有不博而能精者也”。

今天我們以展覽的方式梳理?xiàng)钍鼐磿ㄋ囆g(shù)的成就,一方面是為了緬懷先賢,另一方面也是為了繼承和發(fā)揚(yáng)他嚴(yán)謹(jǐn)治學(xué)的態(tài)度,樹立和增強(qiáng)我們的文化自信。

皖公網(wǎng)安備 34010402700602號(hào)

皖公網(wǎng)安備 34010402700602號(hào)