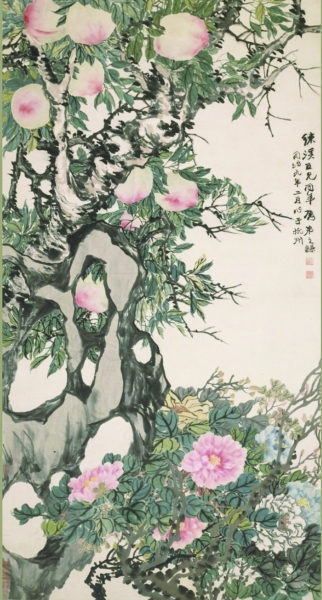

桃賓牡丹圖軸 (國畫) 清 趙之謙

心的陶冶,心的修養和鍛煉是替美的發見和體驗作準備的。

詩是有聲的畫,畫是無聲的詩。

唯有在文質間的智慧互補與轉換中才能說清美麗的本源出自情心,讓文與質共同去呈現文雅之趣,即以趣源相投的方式出現在詩畫之中去張顯真誠的心跡,在唯美的字意中也包含著廣義向上的道德品質。

化景物為情思,這是對藝術中虛實結合的正確定義。以虛為虛,就是完全的虛無;以實為實,景物就是死的,不能動人;惟有以實為虛,化實為虛,就有無窮的意味,幽遠的境界。

詩與畫這兩個能讓人觸魂動心的字眼,千百年來不知多少人與其神往,無數人被它迷醉。詩畫之妙在于善解萬人意,能通曲徑幽,可抒胸中情,它感性、智慧,能讓人從動聽的語境、美妙的形態中獲得情意的升華,精神的暢懷更能在情感的洗滌中淘析出精神上的真金。但是從另一種拆字的戲說中,卻看到了文字發明者的聰明,可看出詩畫僅是寺人在空寂中的自語,詩人在陋室、書齋里的言情,畫家在日復一日涂鴉比劃中自我陶醉的游戲,是一種寂寞之道,常寄情于小我的自戀中聊以慰藉。詩畫中優美的筆調或瀟灑、或奔放、或宛約、或悠淡,那仙女散花般的文華演繹,卻牽引出誘人的美麗,也會以移覺的方式掀起感情的春潮,讓徘徊于心的無盡感傷消隱,盡性者欣然向與,癡情者為之釋懷。詩畫之魅,魅在情理交融,妙在千年相識,難得的婉轉妙意千年一尋。

詩人用比興的手法將心源深處的感嘆之聲吟詠而出,不管朝暉夕陰或云卷云舒,都以觸景生情的方式,有感而發,情音盡釋;也在朦朧幽微的洞燭下,借“比顯興隱”的寄詠方式,將充滿夢意的囈語藉藏于讓人依戀的綿長的幻趣里。而畫家用畫筆在洋洋灑灑中去吐露著心中的快意,將心影轉換成與之相融的物化形象,在似云似霧、幻化妙境的樂趣中,實現著主觀的移情,但卻難以分清甘露與苦水間色性之別在那里,而又在茫然間,隱約感覺到在詩韻與畫意中漸顯清晰。畫家之筆可將具象與意象

詩畫同源不同技,卻又都以一個韻字為要領,去展現著極富魅力的才情,也被一個真字寫盡,并踐足于整個音形、畫跡之中。詩畫重韻,韻意天成,性苦、性甜、性酸、性辣全都靠韻去滋潤,靠真去傳遞,然而踐行者常重于技而忽視對本源的求索,常造成本質意義的缺失。虛境中由氣生韻是一種意的動態化,也是呈現生命力量的關鍵要素,中國畫能對詩境的成熟把握而致廣大,靠的就是謝赫“六法”中提出的“氣韻生動”之說。

回顧前人的經典之談,便可從中看到前賢有著如此讓人動容的感觸,如老子的“萬物并作,吾以觀復”,形成了觀物之樂;杜康釀秫,醉意遷延,讓人能從混沌中覺醒出精神的喚發,卻又延生出對藝術化的陶醉;莊子重“物化”與“天樂”;喜自然于形色,盆鼓而歌,觀魚知樂等,皆以明自心為要領。而西方的尼

皖公網安備 34010402700602號

皖公網安備 34010402700602號