顧憲,1954年生于江蘇常州。現為江蘇省中國畫學會副秘書長,江蘇省美術家協會會員,南京對外文化交流中心理事。畫家師從江蘇省國畫院盧星堂先生悉心研究中國山水畫30余年,師法造化,筆墨精微,功力扎實,善于在出入傳統中表現時代寫意精神。多幅作品參加全國和省、市重大展覽并赴美國、法國、韓國和臺灣等地展出,作品《江山攬翠》、《霜積秋山萬樹紅》等陳列于中南海、釣魚臺國賓館等重要場所。曾在南京、安徽等地多次舉辦個人山水畫作品展覽。出版有《顧憲山水畫集》、《顧憲山水畫小品集》。中央電視臺書畫頻道有電視專訪片《清逸高雅,卓而不群》。

行走在寫生路上

古往今來,成功的山水畫家風格各有特色,成功的經驗路徑也不盡相同,但崇尚自然、熱愛生活的特點卻大抵一致,值得我們后人借鑒與學習。五代畫家荊浩居太行山寫松樹萬本;范寬一輩子待在終南山,以自然為師,披圖幽對,深得山水之妙;今人傅抱石、李可染、錢松巖先生驅行萬里寫生,積畫稿數百幅,以傳統中國畫形式表現新題材,表達新觀念,實現了新時代中國畫的成功轉型。我們“新金陵畫派”的前輩們堅持貼近現實生活,貼近最具時代氣息的人文景觀,走出所熟悉的江南生活圈子,在廣泛鮮活的審美客體中豐富、發展傳統的筆墨語言,創造了一批傳世經典力作,為山水畫在新時期的發展作出了貢獻,也為我們后來畫人的繼承創新樹立了典范。

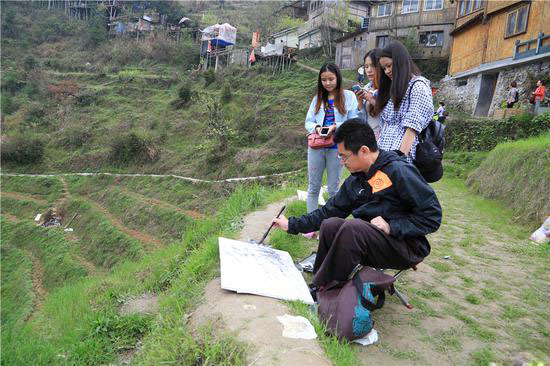

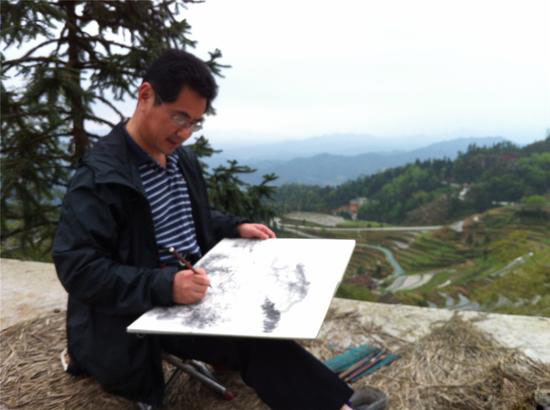

所謂師古人不如師造化,歷代畫論中有很多古人對寫生的記錄。尤其是山水畫家的寫生,是融合作者情感和意向的山川之氣象和精神,在與大自然的親密接觸中觀察山川之雄奇,草木之生機,云水之氣象。或飽游沃攬目識心記,或用筆墨描摹出它的姿態形狀,抑或直抒胸臆當場揮灑寫就作品。寫生的重要意義在于了悟真山真水,把握美的規律,并能夠在其間陶冶性情,讓生命得到滋養,提升人生境界。寫生不僅是訪山問水,而是“師造化”和“心”。心中有景,心中有境。線條有了情感,皴法有了生命,墨色煥然了生機,寫生成了藝術才情與審美個性的自然流露。無論是名山大川還是田邊小景,都能調動自己的激情與學養,把大自然景觀轉化為生動有序、充滿情感的藝術畫面。或許僅是浮光掠影的一瞥,卻給我留下深刻的心靈震撼;或許是反復觀察揣摩幾易其稿,終成得意之作。穿行于自然山川之中,有助于化解我們當下城市人因對生活的淡漠造成的情感蒼白、精神空虛、靈感枯竭的現象。寫生不僅鍛煉了畫家的觀察造型能力和筆墨技巧,而且是體察自然山水的氣息和神韻、開闊畫家的眼界和胸襟、吸取營養和匯聚能量的過程,也是獲取創作素材與靈感、尋求自己的繪畫語言、創作風格的重要途徑。如今交通便利了,出行二萬三千里已不算稀罕事,但今人似乎少了一點對自然的虔誠和敬畏之心。特別是當下資訊特別發達,坐在家里足不出戶,天下美景可盡收眼底,為創作帶來了前所未有的便利。許多時候對著照片也能創作出不少優秀的作品來,但畫家自己是心知肚明,哪些是在畫室里做出來的,哪些是從心中流淌出來充滿著生命的活力的。

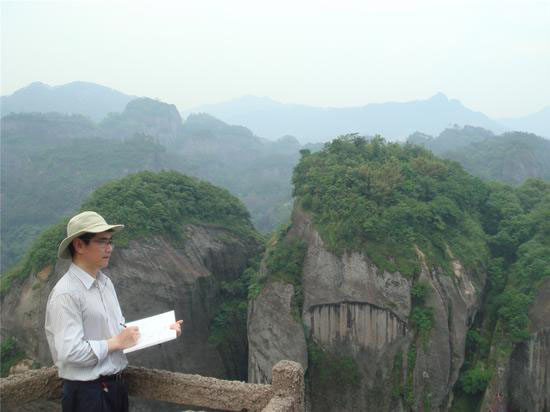

我喜歡寫生,喜歡行走在大自然中的感覺。行走在寫生的路上,我會感到興奮和踏實。多年寫生經驗告訴我們,寫生自由亦不自由。不加選擇地處處收入,僅獲得浮草的山水畫圖本固然不行;如同照相機般的細致描摹寫真也不足取。中國山水畫藝術語言的形式不是對真山真水的描摹再現,而是在大自然中尋找美的源泉,并提煉升華到一種精神境界。山水畫寫生講究筆墨造型,但更強調“度物象而取其真”,追求“似與不似”,畫家應之與目,會之與心,形之與筆,把眼前的山、水、樹、石抽象為各具生命的“線條”。我常與同道好友深入寫生,或登太行秦嶺或游漓江皖南,湘西渝東、桂北黔南已走過多次。各擇一處,面對同一自然景觀寫生,畫者完成的作品居然大相徑庭!朋友們相互觀摩點評,嘻哈之中,各悟其道。這正充分說明山水畫寫生強調寫意,主觀色彩很強。畫家在與自然山水的對話中領悟天地的千變萬化,追求心靈與自然的共鳴。體悟不同,取舍有度,畫法各異,風格多樣,正是山水畫寫生的無窮樂趣和變化。

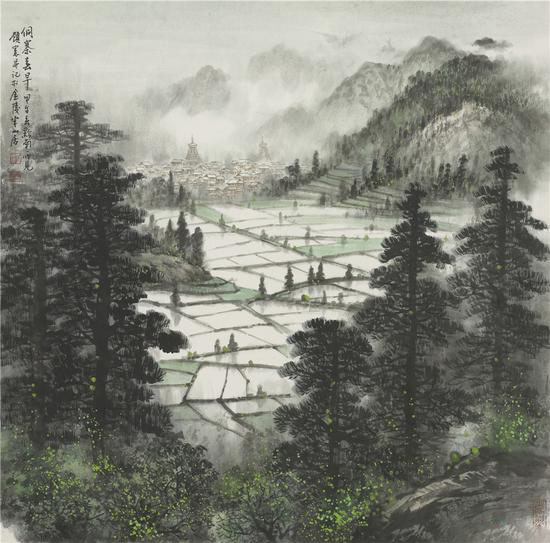

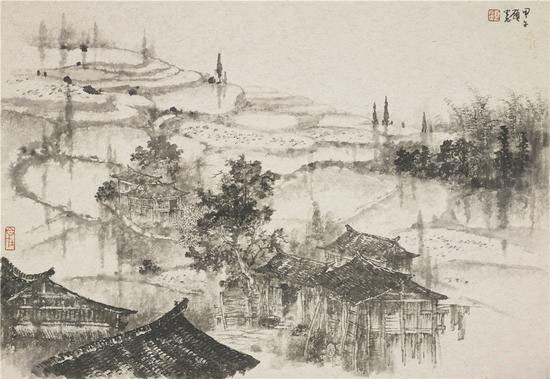

侗寨春早 68×68cm

寫生具有極強的實踐性,不是走馬觀花便能立竿見影的,寫生強調“游、悟、記、寫”,培養訓練寫意觀念。由于山水畫寫生時必須對所看到的物象加以提煉、概括、取舍,也包括經營位置、構思畫法、筆墨關系安排等各方面的主觀處理,所以往往寫生的過程就是個創作的過程。好的寫生可以成為一件獨立的作品,也能成為創作的過渡和橋梁。而且有趣的是寫生有很多現場性,雨中是雨中的景,風中是風中的情,烈日驕陽與冰天雪地,截然不同的感受下很多精彩的東西,既在意內又在意外,回來后很難再下筆添加更改。雖然在畫室里畫起來可能筆墨更好,可以反復推敲,選擇最理想的表現形式從容不迫地畫起來,但是你可能就會損失了寫生時的新鮮、活潑、生動、稚拙、真實和偶然所得。

天水灌滿好蒔秧 45×65cm

從寫生到創作,離不開物象、心象和墨象這三要素,都有經歷一個由“物象轉化為心象,心象再轉化為墨象”的過程,也就是石濤所說的“山川與予神遇而跡化”的過程。思其出自然而入圖畫,由形象而轉筆墨,取境界之奇,求筆墨之妙。只有通過藝術的變異,方稱造化。以創作的目的去寫生,寫生中偶得一妙圖佳構固然是好,但畢竟寫生還是個收集素材、尋求變化、激發靈感的重要途徑,“搜盡奇峰”只是為了“打草稿”。昔年我曾見恩師盧星堂先生寫生,落筆如風,法度謹嚴,略加收拾便是一張完整的作品,頗感得意,同道觀之,無不稱好。亞明先生卻當即嚴肅地指出:“畫家不能結殼太早!過早結殼你就很難突破了”。其意深矣!現在我們很多時候的寫生,感覺不是寫生,而是在寫熟。熟悉的題材,熟悉的內容,都是根據自己的審美習慣或者是書齋畫室中嫻熟的筆墨操守經驗來畫,用已經固定的語匯套自然造化。一些已形成自我風格和特點的畫家即使面對不同的景色,畫出的作品也總是“似曾相識”。面對變化萬千的自然寫生中,如仍使用習慣的程式和套路,或用前人的眼光手法,了無新的感受、新的發現和新的表現手段,概念化、符號化的描寫,那寫生還有什么意趣呢? 至于是把寫生與創作融為一體,還是把寫生看作是放松自我汲取營養、匯聚能量,那真是仁者見仁,智者見智了。

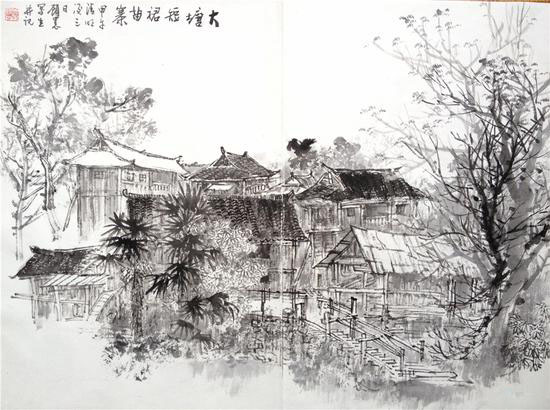

大塘短裙苗寨

寫生很重要,寫生也很必要。時常我行走在寫生的路上,面對虬松秀枝、霧漫云涌、奇峰怪石、飛瀑急流,驚自然造化的鬼斧神工,嘆畫家本領再大也難以表現;目睹山石結構紋理,驗證先賢所創的各種皴法時難掩的興奮;面對自然美景迫不及待揮毫潑墨,渴求變化的創作沖動,不身臨其境難有如此感受,個中甘苦滋味非得親嘗方曉。我還是喜歡邀上三五畫友,背負畫夾行囊,浸潤于山水之間,在自然中放舒心態,尋覓生發,充蓄能量。既可躲避城市的霧霾、喧囂,又可如蜜蜂般采百花之粉,精釀成蜜。目有所及,心有所動,脫格入界,在情景交融中不斷提升藝術創作和審美的境界。間可海天闊地,談藝論道,真如神仙般快活!

顧憲作品欣賞:

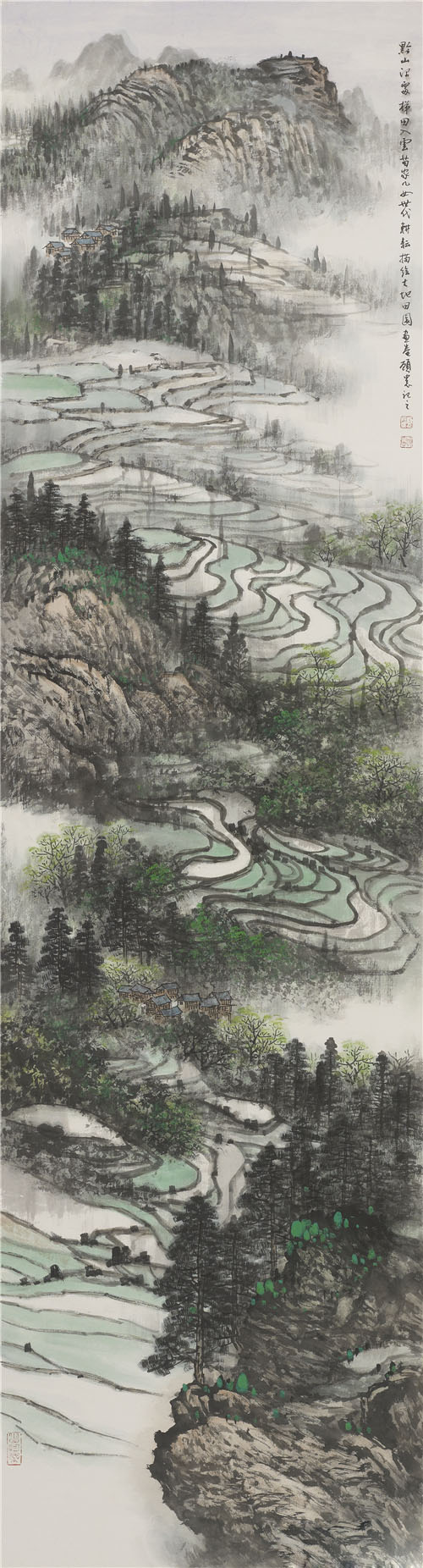

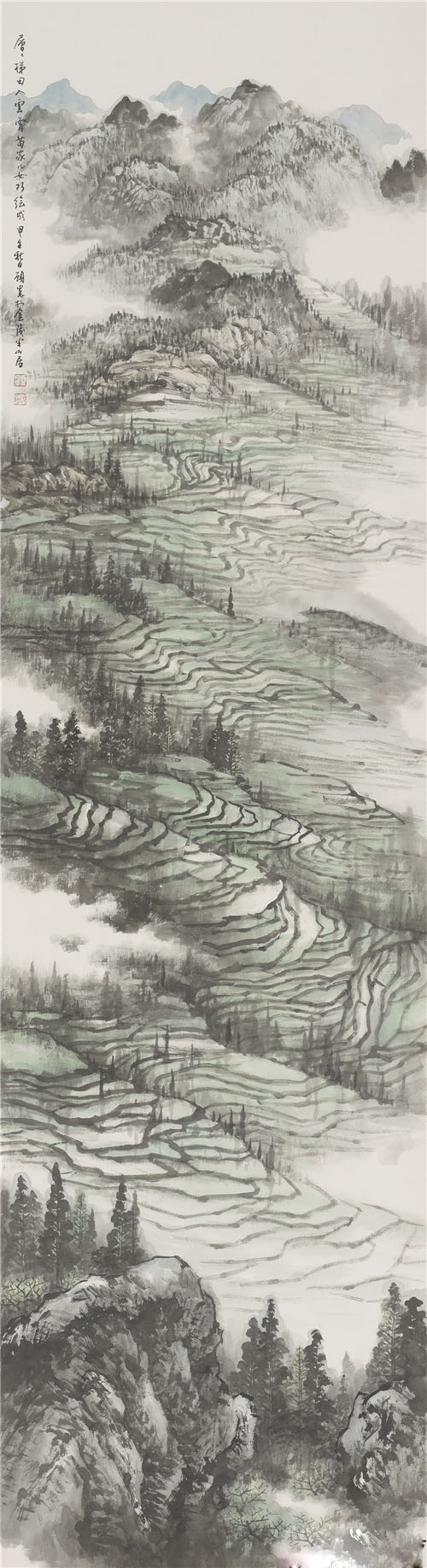

六尺條屏 180×48 黔山深處1

六尺條屏 180×48 層層梯田入云霄2

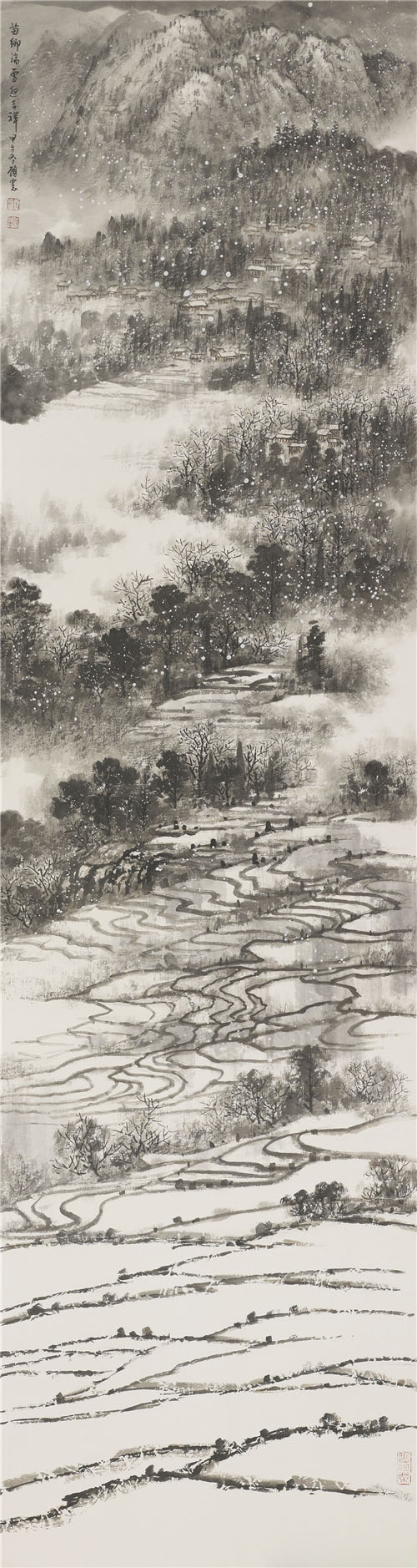

六尺條屏 180×48 苗鄉瑞雪迎吉祥3

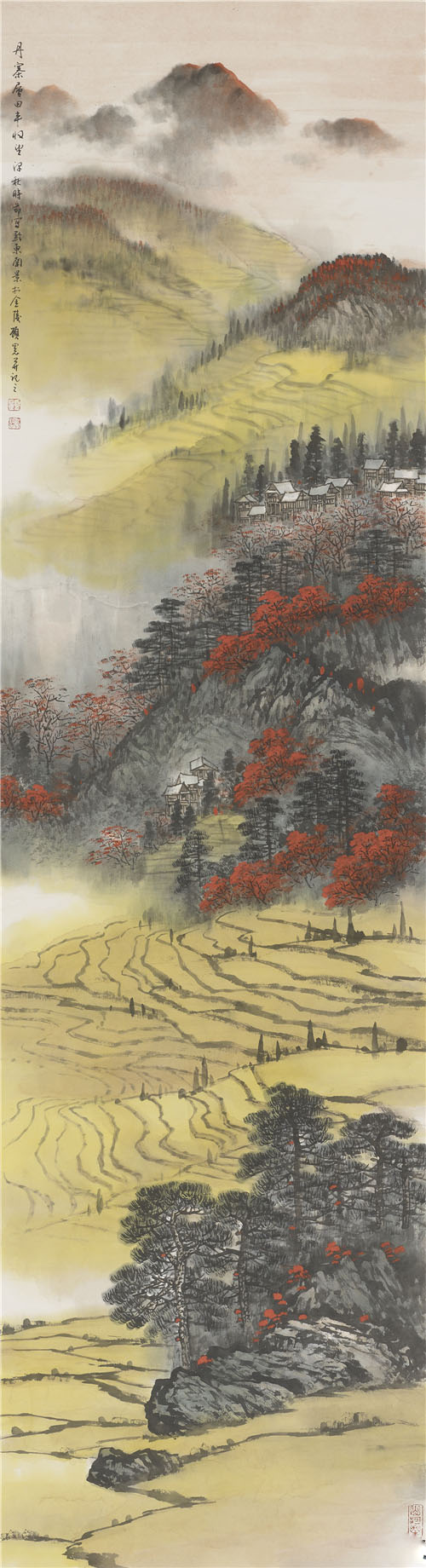

六尺條屏 180×48 丹寨層田豐收望4

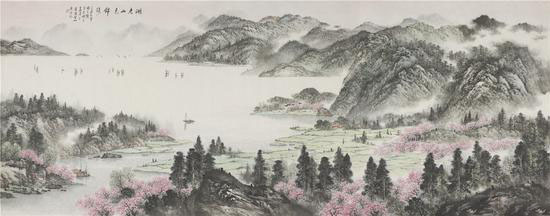

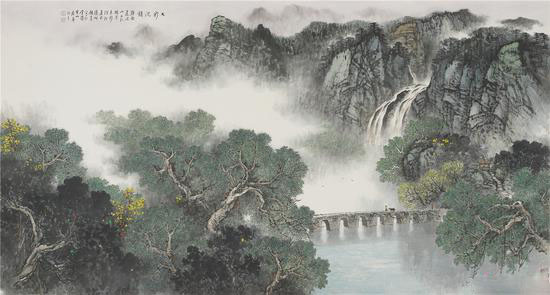

湖光山色錦繡 144×360cm

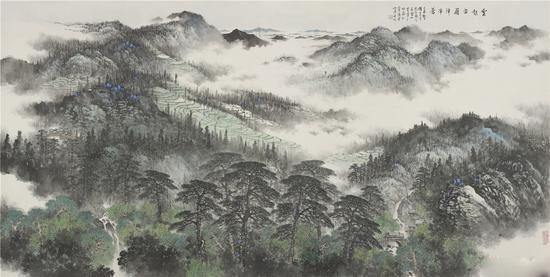

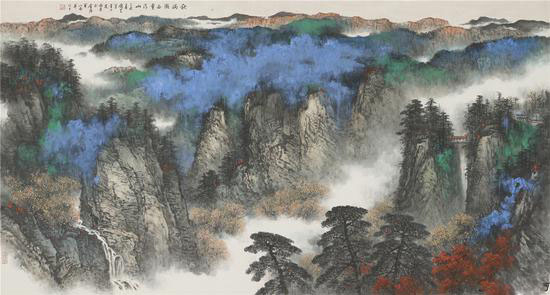

云起苗嶺陣陣蒼124×248cm

霜積秋山萬樹紅 96×180cm

七彩流韻 96×180cm

秋滿隴西貴清山 96×180cm

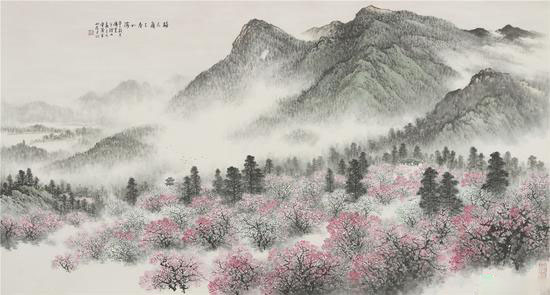

梅花嶺上春如海 96×180cm

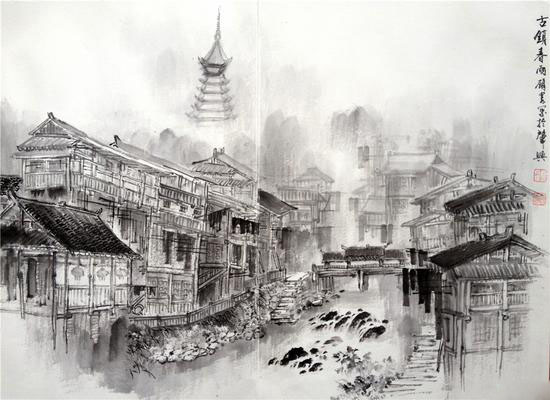

古鎮春雨

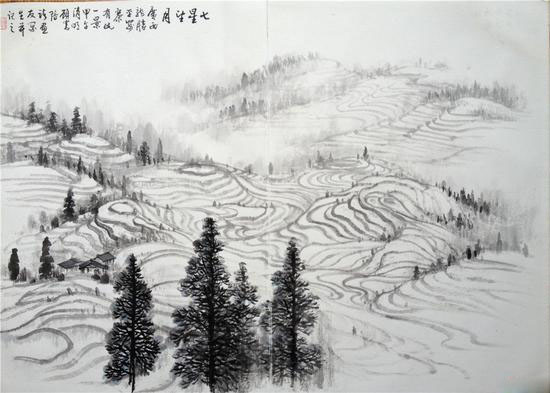

七星望月

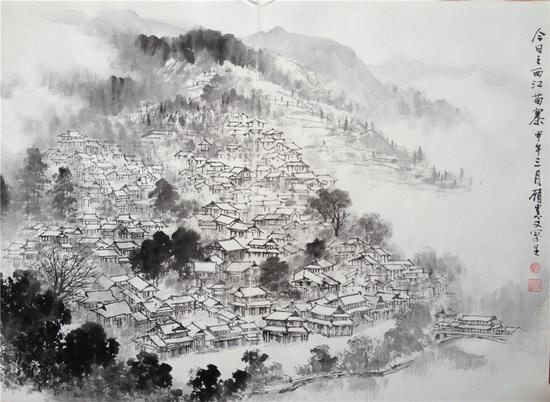

今日之麗江苗寨

皖公網安備 34010402700602號

皖公網安備 34010402700602號