未見孫若曦之前,讀他寫的一些小散文。一件件生活中常見的小事,經過孫若曦筆下的細致描述,一股濃濃的生活氣息撲面而來。就拿他寫的《煎餅》一文來說,一下子就能勾起讀者的饞蟲,恨不得馬上吃上一口……他就是這樣,為人質樸真實,像極了他筆下的文字。

一個陽光明媚的上午,記者見到了孫若曦,聊起他走上書法之路的故事,還有不少趣事。

為藝術一腔熱血,離家出走

孫若曦出生在河北衡水的一個普通農村家庭。孫若曦笑著說:“祖上八代也沒有出過一個能認一百個字的。”父親是一個白鐵匠;家中四兄弟,只有他不會白鐵手藝。而孫若曦卻走上了書畫藝術之路。

說起走上書法的道路,孫若曦給記者講了早期的一個小誤會。中學快畢業時,孫若曦產生了一個理想:當一名畫家。雖然當時的這個農村娃只知道齊白石,甚至連徐悲鴻是誰都不知道,但是這個想法一直縈繞在孫若曦的腦海中。

出于對畫畫的熱愛,沒事兒的時候孫若曦總會用筆畫上幾筆。“那時候,家庭條件很差,也沒什么畫畫的教材,手邊就只有小人書,可以說它們就是我最開始的啟蒙書。”孫若曦說。《三國演義》《西游記》等小人書,年少時的他都畫過,家里的小人書畫完了,他就跟同學借,只要誰手里有小人書,他都要借過來臨摹一遍。街坊鄰居看了他的畫都忍不住夸獎:“畫的真不錯,這孩子不畫畫就可惜了!”……

少年孫若曦就這樣暗暗地下定決心:要成為一名畫家。但當他把這個想法告訴家人的時候,沒想到卻遭到了家人的反對。一向溫和敦厚的父親大發雷霆:“做畫家?你想什么呢?”在父親眼里,孫若曦的想法可謂是癡人說夢,他不相信這個農村娃娃能走進藝術的殿堂。

雖然遭到了家人的反對,但是心意已決的孫若曦卻沒有屈服,他做出了一個大膽的舉動――離家出走、自謀生路去了。

數九寒天里,一個大雪紛飛的深夜,趁著家人都已經進入夢鄉的時候,年少的孫若曦身背畫夾,提著書包,兜里揣著積攢的五十塊錢,頭也不回地踏入茫茫雪夜,開啟了自己的尋夢之旅。如今已過不惑之年的孫若曦,每每回想起那個雪夜,至今仍記憶猶新,而且每每聽到京劇《野豬林》中林沖的唱段“大雪飄,撲人面”,特別是那句“望家鄉,去路遠”時,孫若曦都格外有感觸。

離家一周后,孫若曦在石家莊的表哥家“落網”。但這次離家出走,讓家人看到了孫若曦學畫畫的決心,父親也由最堅定的反對者變成了最堅定的支持者。此后孫若曦如愿進入了工藝美術院校進行專門的學習。

“真愛”――書法悄悄來到身邊

雖然孫若曦的求藝之路有些波折,但是他還是一步步走向了藝術之路。但陶醉在藝術世界的孫若曦,很快認清了一個現實:美術學院里強手如云,而自己的畫畫天賦并沒有原來自認的那么高。就在孫若曦糾結的時候,他的“真愛”悄悄來到了身邊。

說起他與書法結緣,孫若曦說這是一個帶著浪漫色彩的故事。原來,他開始關注書法是從代寫情書開始的。

“我上學那會兒,電話還沒那么普及,寫信是匯報學業、同學交往的一門‘必修課’。”孫若曦說。由于他的字從小就寫的好,可謂是全校有名,學校里的黑板報、試卷刻版都讓孫若曦來寫,甚至學校的處分通報,老師也會找他寫。因此在同學們眼中他成了“代筆先生”,只要跟字有關系,大家都不約而同的找他。

后來就慢慢衍生出了新職業――代寫情書。有的同學要追求女孩子,但是字很差,拿不出手,就來找孫若曦了。孫若曦不但字好,還很有文采,深受同學們的歡迎。一瓶啤酒、一碗拉面、一盤花生米……這些簡單的吃食就成了同學間的最好“報酬”。

靠寫情書打下書法基礎,當然是一句笑談。在那個年代,對于一個農村孩子來說,家里沒有文化知識的傳承,身邊也沒有濃厚的文化土壤滋潤,一切都要靠孫若曦自己堅持不懈的勤學苦練。他回憶,直到1987年才見到了平生第一本書法字帖,這是一本由北京出版社出版的《柳體玄秘塔標準習字帖》。

得到這本字帖后,孫若曦如獲至寶,打開一看便愛不釋手,臨習數日,竟有些模樣,遂一發不可收拾。之后學顏真卿的《勤禮碑》、《曹全碑》,再往后即是《張遷碑》和《爨寶子碑》……就這樣,孫若曦陷入書法的世界中,深深不能自拔。

三十多年,依然筆耕不輟

到現在,孫若曦已經與書法結緣已近三十年,但他依然熱情滿滿。孫若曦笑著說,“書法包含的內容太豐富了,是我永遠也解讀不完的,所以我與書法還處于初戀階段,我為它著迷。”

參加工作后,孫若曦成了一家雜志社的美術編輯。雖然沒有以書法為業,但是他從沒有放下手中的那支筆,沒有忘記自己的初心――對藝術的執著和堅守。

工作上,孫若曦敬業認真。發了工資后,孫若曦總會第一時間奔向書店,買來自己喜歡的字帖,筆墨紙張等用品。下班之余,在一杯香茶的陪伴下,鋪開一張宣紙,拿起毛筆,是孫若曦最幸福的時光。

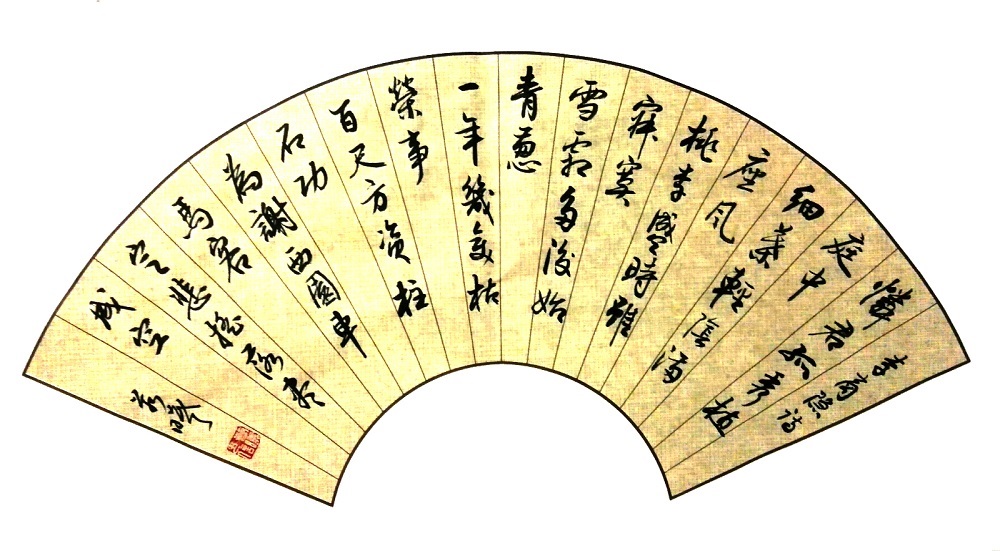

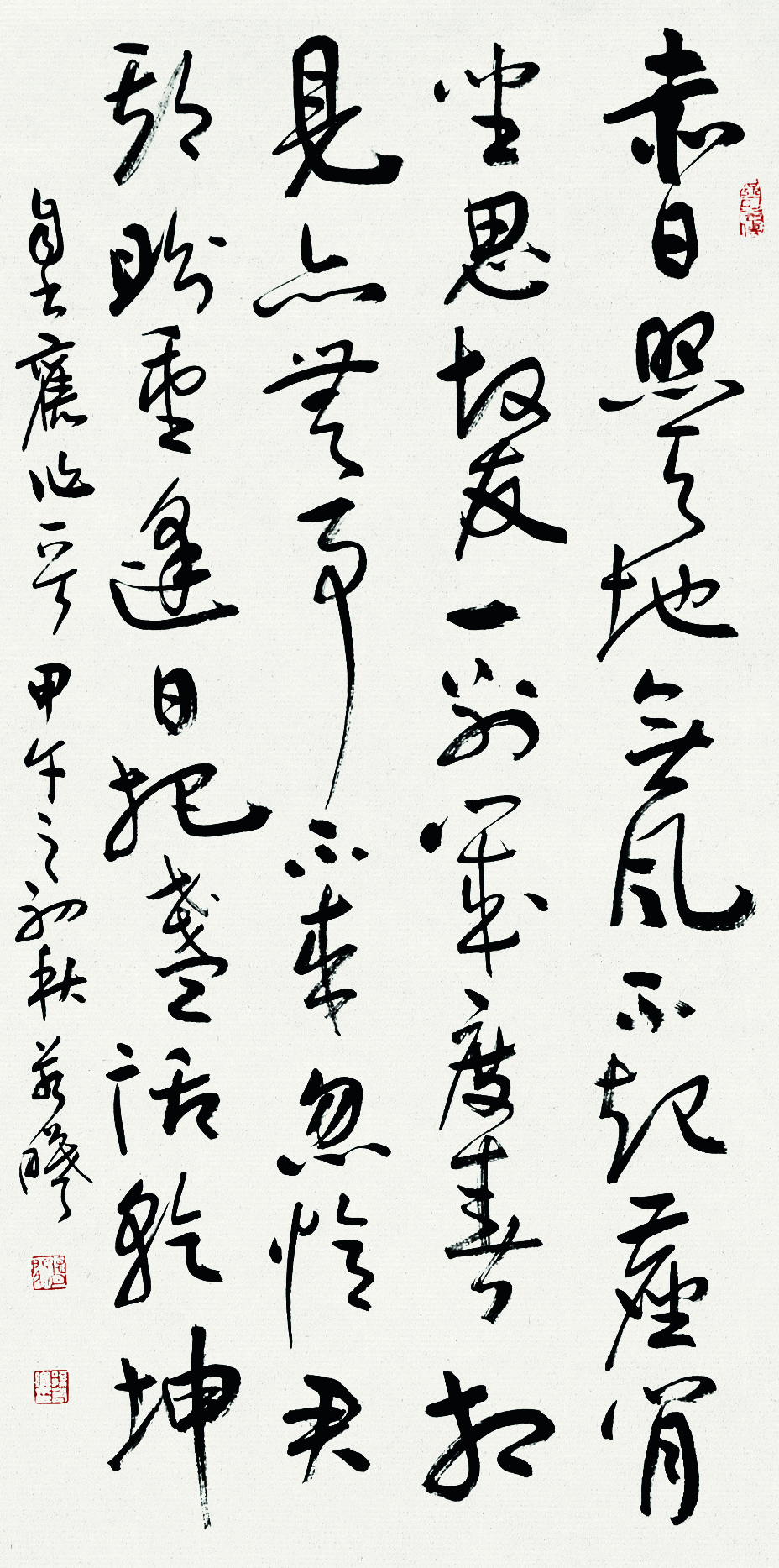

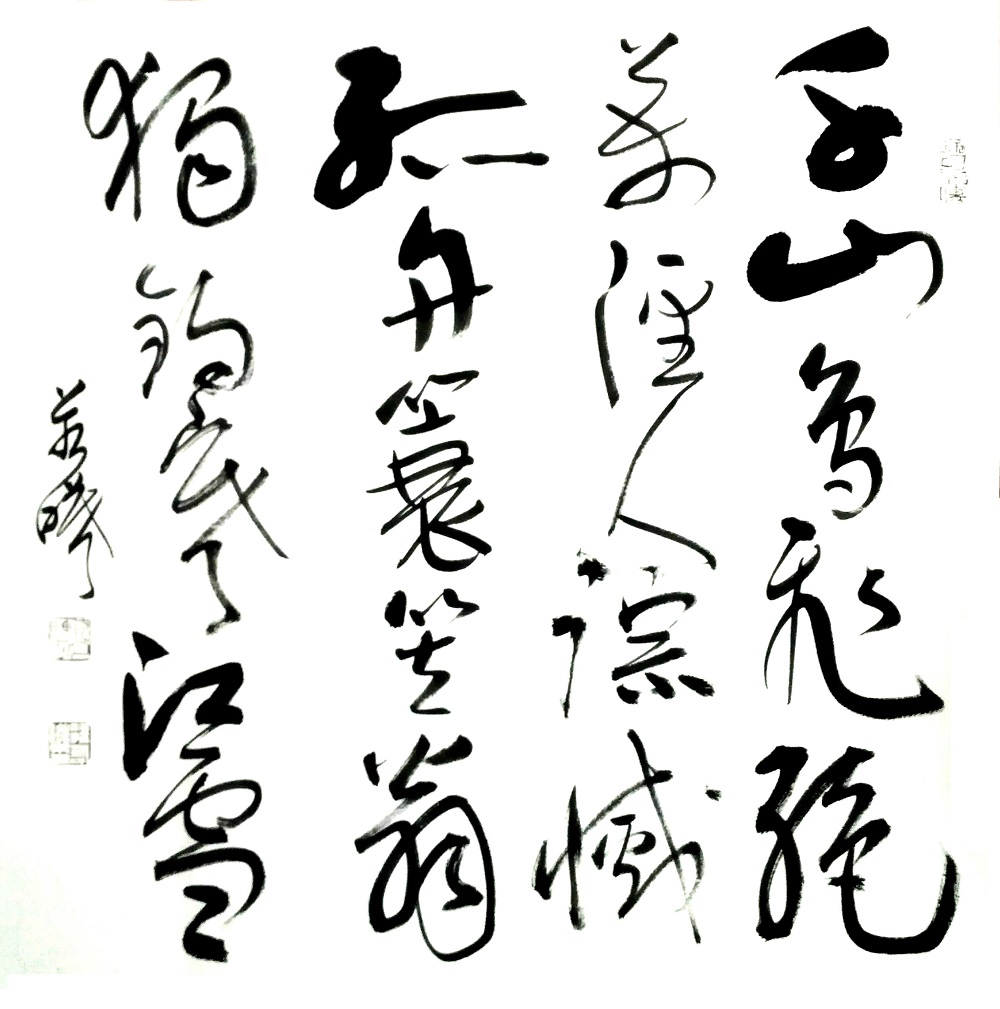

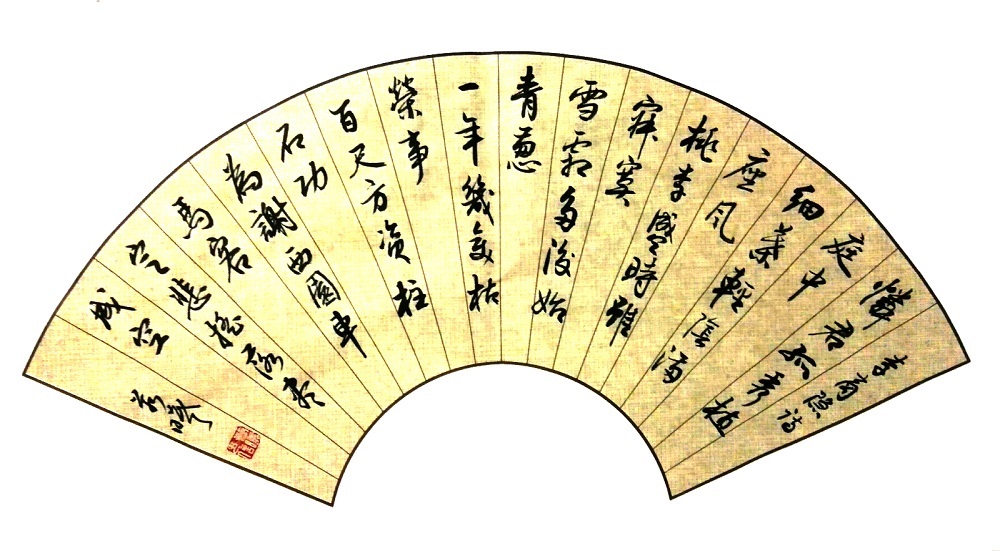

經過多年的潛心修習,孫若曦漸漸形成了自己的獨特風格。他善行書與隸書,對《蘭亭序》、《韭花帖》、《苕溪詩帖》、《張遷碑》、《曹全碑》等心追手摩,師古而不泥古。對于書法,孫若曦有自己的看法,一方面他力求用每一個字展示出傳統書法的魅力;另一方面他沖破傳統的束縛,大膽創作,將自己的感情注入一筆一劃之中。他的隸書,或卷或舒,乍輕乍重,表現得尤為自由輕松,方圓相濟,柔中帶剛,頗耐尋味。業內好友王永華評價他的字道:“遍習各家名帖,廣攝古人之長,古法暗合,新意自出,用筆多飽墨,但提點捺壓卻不失法度,輕起重落,飄逸之中見凝重,秀潤之間藏筋骨。”著名花鳥畫家陳士奎認為,“他的作品中,不拘泥于書法結構一字一筆的限制,而是把自己的人生感悟和心情在書寫中表達”,書法“既有書卷之氣,又帶野逸之風。”

多年與書法相伴,孫若曦在書法上取得了一些成績,但他卻從沒有以此為傲,在書法的世界中,他始終一直堅守著自己的初心。如今他有了更重的責任――傳道、授業、解惑,整日奔波于新華社、水利部等各大企事業單位,為豐富職工業余生活,弘揚傳統文化做出了突出貢獻。

為了讓更多人了解書法,愛上書法,他將自己多年的學習心得,詩、文、書法作品整理成一個集子――《林間行吟》。這本書一面世,便得到了業界友人的好評。對孫若曦來說,這只是對之前20多年與書法結緣的總結,今后他依然會堅守在書法創作的一線,為大家帶來更多越來越好的作品。(楊琳)

孫若曦,中國民主同盟盟員、中華詩詞學會會員、北京文化發展基金會特聘藝術家、北京書法家協會會員、北京市西城區文聯理事、河北省書法家協會會員、衡水文化與歷史研究會常務理事。被新華社、水利部老年大學、中華全國律師協會、中國水利水電科學院、中國民生銀行、西城區軍休辦等多家單位聘為書法指導教師。

“真愛”――書法悄悄來到身邊

雖然孫若曦的求藝之路有些波折,但是他還是一步步走向了藝術之路。但陶醉在藝術世界的孫若曦,很快認清了一個現實:美術學院里強手如云,而自己的畫畫天賦并沒有原來自認的那么高。就在孫若曦糾結的時候,他的“真愛”悄悄來到了身邊。

說起他與書法結緣,孫若曦說這是一個帶著浪漫色彩的故事。原來,他開始關注書法是從代寫情書開始的。

“我上學那會兒,電話還沒那么普及,寫信是匯報學業、同學交往的一門‘必修課’。”孫若曦說。由于他的字從小就寫的好,可謂是全校有名,學校里的黑板報、試卷刻版都讓孫若曦來寫,甚至學校的處分通報,老師也會找他寫。因此在同學們眼中他成了“代筆先生”,只要跟字有關系,大家都不約而同的找他。

后來就慢慢衍生出了新職業――代寫情書。有的同學要追求女孩子,但是字很差,拿不出手,就來找孫若曦了。孫若曦不但字好,還很有文采,深受同學們的歡迎。一瓶啤酒、一碗拉面、一盤花生米……這些簡單的吃食就成了同學間的最好“報酬”。

靠寫情書打下書法基礎,當然是一句笑談。在那個年代,對于一個農村孩子來說,家里沒有文化知識的傳承,身邊也沒有濃厚的文化土壤滋潤,一切都要靠孫若曦自己堅持不懈的勤學苦練。他回憶,直到1987年才見到了平生第一本書法字帖,這是一本由北京出版社出版的《柳體玄秘塔標準習字帖》。

得到這本字帖后,孫若曦如獲至寶,打開一看便愛不釋手,臨習數日,竟有些模樣,遂一發不可收拾。之后學顏真卿的《勤禮碑》、《曹全碑》,再往后即是《張遷碑》和《爨寶子碑》……就這樣,孫若曦陷入書法的世界中,深深不能自拔。

皖公網安備 34010402700602號

皖公網安備 34010402700602號