評(píng)展欄目,以親身的觀展體驗(yàn)和獨(dú)立的視角,評(píng)點(diǎn)近期展覽。本期評(píng)點(diǎn)的展覽是上海復(fù)星藝術(shù)中心的“草間彌生:愛的一切終將永恒”,草間彌生第二次在上海辦大型個(gè)展,波點(diǎn)、鏡屋等“網(wǎng)紅”元素悉數(shù)登場,但如何引導(dǎo)觀眾了解藝術(shù)家而不是“打卡”?;布魯諾?瓦爾波特作品展“沉默的邂逅”巡展至中央美院,他以細(xì)膩的情感和技巧賦予木頭生命;美國大都會(huì)藝術(shù)博物館推出館藏荷蘭大師作品展,展出多幅罕見的荷蘭黃金時(shí)代作品。

草間彌生:愛的一切終將永恒

地點(diǎn):復(fù)星藝術(shù)中心(上海)

展期:2019年3月7日-6月9日

票價(jià):150元

點(diǎn)評(píng):“網(wǎng)紅展”是更多人走進(jìn)藝術(shù)的一種方式,但走進(jìn)之后如何引導(dǎo)觀眾深入,如何不限于只是拍照?

評(píng)星:三星半

“草間彌生又要來上海了。”在展覽開幕前,不少人發(fā)出這樣的感慨,之所以說“又”,是因?yàn)樵缭?013年,日本當(dāng)代藝術(shù)最重要的藝術(shù)家之一草間彌生的個(gè)展已經(jīng)在位于上海人民公園內(nèi)的上海當(dāng)代藝術(shù)館(MoCA)舉行過,依稀記得當(dāng)時(shí)的票價(jià)為50元,以及排隊(duì)進(jìn)入鏡后一瞬間的驚喜炫目。

6年之后,上海當(dāng)代藝術(shù)現(xiàn)狀已今非昔比,除“鏡屋”外,“雨屋” Teamlab都陸續(xù)登陸了上海,上海人也早已對排隊(duì)看展司空見慣,草間彌生還魅力如舊嗎?

展覽現(xiàn)場,草間彌生作品《無限蘊(yùn)藏的波點(diǎn)希望將永遠(yuǎn)籠罩宇宙(2019)》

不難看出,復(fù)星藝術(shù)中心草間彌生展的宣傳頗有“網(wǎng)紅”特性,也為排隊(duì)看展做了足夠準(zhǔn)備,這種準(zhǔn)備也體現(xiàn)在展覽動(dòng)線設(shè)計(jì)上。

草間彌生標(biāo)志性作品大南瓜位于復(fù)星藝術(shù)中心的門口,讓觀眾在未入館前“嘗個(gè)鮮頭”。而后買票電梯至二樓,從踏入這一層開始,就是一場浸入式的體驗(yàn):作品“隱匿的人生”構(gòu)成了一個(gè)鏡面走道,沿著走道不自覺的行走陸續(xù)可以從“我要親眼見證內(nèi)心”的小孔中窺看鏡屋,再走進(jìn)充滿張力的“無限蘊(yùn)藏的波點(diǎn)”,直至展覽和排隊(duì)的最高潮“無限鏡屋”。在這一層的展覽中,除了作品,各種拍照的觀眾也在無意中成為了另一道風(fēng)景。以至走出“無限鏡屋”后,有一些草間彌生普及性的信息,但多數(shù)人只是匆匆而過。

展覽現(xiàn)場,草間彌生作品《無限鏡屋(2019)》

相比二樓的震撼,三樓展陳則略顯遜色,一圈草間彌生的架上繪畫包圍著她的花卉雕塑。這一層令人意外的或許還數(shù)洗手間鏡子上的波點(diǎn),展覽也就此結(jié)束。

走完整個(gè)展覽,印象深刻的可能依舊是“無限鏡屋”,但與多年前上海MoCA展相比,展覽和展品似乎沒有超越,體現(xiàn)出超越的是來“打卡拍照”的人,但其中又有多少人知曉草間彌生在精神疾病困擾下的痛苦與掙扎。

在“網(wǎng)紅經(jīng)濟(jì)”的帶動(dòng)下,“打卡”被廣泛用于生活的各個(gè)方面,尤其美術(shù)館“打卡”成為時(shí)尚。比如,說到上海雙年展,很多人浮現(xiàn)出的是那個(gè)白色背景、掛滿時(shí)鐘的屋子,因?yàn)槟鞘恰按蚩ㄊサ亍薄Hツ暧嗟乱佬g(shù)館推出由卡特蘭策展的“藝術(shù)家此在”,也是一波“打卡”。以至于龍美術(shù)館近期舉辦的喻紅個(gè)展,打出了“李宇春也來打卡”標(biāo)題。但事實(shí)上無論是“上海雙年展”、還是“藝術(shù)家此在”等展覽,其中大部分作品討論的是嚴(yán)肅的問題。

美術(shù)館熱衷辦“打卡”,或許是因?yàn)榻晁饺嗣佬g(shù)館的崛起,需要足夠的觀展人群和門票收入收回一點(diǎn)點(diǎn)展覽成本。當(dāng)然這絕非壞事,甚至從某種意義上說,私人美術(shù)館拓展了展覽的多元化。畢竟世界三大網(wǎng)紅展“鏡屋”“雨屋” 和Teamlab都在上海私人美術(shù)館舉行,同時(shí)私人美術(shù)館也帶來賈科梅蒂、倫勃朗等人的經(jīng)典藝術(shù)家的作品。

或許“網(wǎng)紅展”是更多人走進(jìn)藝術(shù)的一種方式,但走進(jìn)之后如何深入,如何不限于只是拍照?(文/小松)

沉默的邂逅—布魯諾?瓦爾波特作品展

地點(diǎn):中央美術(shù)學(xué)院(微博)美術(shù)館(北京)

展期:2019年3月5日-5月1日

票價(jià):60元(包括三個(gè)展覽)

點(diǎn)評(píng):這是意大利木雕大師布魯諾?瓦爾波特在亞洲的首次巡展,展覽如同其標(biāo)題一般,給人一種平靜感。布魯諾用細(xì)膩的情感和技巧賦予木頭以生命,作品樸素平淡,卻讓人印象深刻。

點(diǎn)評(píng):四星

近日,三位國外藝術(shù)家的個(gè)展幾乎同期在中央美術(shù)學(xué)院美術(shù)館展開——瑪吉·漢布林(Maggi Hambling)、馬克·奎恩(Marc Quinn)以及布魯諾?瓦爾波特(Bruno Walpoth),對于人本身的探索似乎是這三位藝術(shù)家的共通點(diǎn)。瑪吉·漢布林的繪畫裹挾著生命的“驚駭”,馬克·奎恩的雕塑呈現(xiàn)“皮相之下”的錯(cuò)綜復(fù)雜以及從人出發(fā)的種種議題,相比之下,布魯諾的個(gè)展如同其標(biāo)題一般,給人一種平靜感。

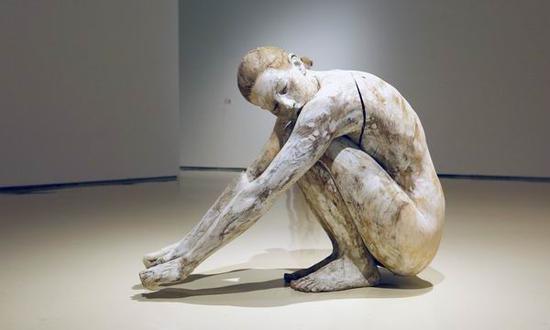

展覽作品

布魯諾?瓦爾波特1959年出生于意大利北部多洛邁特群山環(huán)抱中的格勒登山谷,他所居住的村莊以木雕聞名,曾誕生過多位木雕大師。布魯諾?瓦爾波特的木雕作品常常以真人為模特進(jìn)行雕刻,風(fēng)格簡單干凈,線條細(xì)膩。

由于材料本身的特殊性,木質(zhì)寫實(shí)雕塑稍有差池,可能就前功盡棄,據(jù)說,要把木頭轉(zhuǎn)變?yōu)閹卓蓙y真的人體木雕,布魯諾至少需要耗費(fèi)2個(gè)月的時(shí)間。在現(xiàn)場,能夠看到布魯諾的人體木雕上細(xì)膩的皮膚肌理或是衣服褶皺,在一件作品旁邊,一段視頻講述了布魯諾如何讓“人體”從木頭中“誕生”。

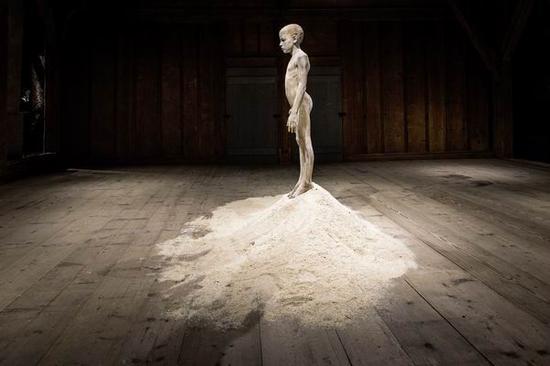

布魯諾,《等待初雪》, 166 x 45 x 25cm, 2008,核桃木

作品《等待初雪》讓人印象深刻:一個(gè)裸體男孩站在一堆木屑之中,遍地的木屑想必正是藝術(shù)家從木頭中鑿出“生命”時(shí)的“副產(chǎn)品”,這些木屑似乎讓“等待初雪”所蘊(yùn)含的漫長時(shí)間變得可視可感。

除了木雕,展覽還展出了布魯諾的幾件繪畫、銅雕和紙雕作品,布魯諾的蠟筆畫如同簡短易懂的小詩,勾勒出人生百態(tài)。他的銅雕作品《蓋瑞》沒有銅雕素有的那種神圣或肅穆感,而是無比接近生活,他的紙雕《朱安娜》位于《蓋瑞》對面,不知展覽在布展時(shí)是否有意為之,銅和紙兩種材質(zhì)在這里分別用來表現(xiàn)男性和女性,讓人想要探究雕塑材料與性別的關(guān)系。

展覽作品

在展覽的前言中,布魯諾提到自己相信木頭具有生命的靈性,從展覽上安靜地散落在各個(gè)角落的作品來看,木頭確實(shí)充盈著生命感。那些人物靜靜地呆在各自的位置,平淡地講述著生命常態(tài)。(文/維尼)

贊美油畫——Met館藏荷蘭大師作品展

地點(diǎn):大都會(huì)藝術(shù)博物館(紐約)

展期:2018年10月16日-2020年10月4日

票價(jià):25美金(通票)

點(diǎn)評(píng): 展覽以9個(gè)部分組織起67件荷蘭黃金時(shí)代的藝術(shù)作品,在展廳中,這些畫作掛在一起,大多在視線的水平線上,讓Met雷曼翼樓中昏暗的展廳仿佛變成了這些的偉大畫作原本裝飾著的房間。

評(píng)星: 四星

17世紀(jì)是荷蘭油畫的黃金時(shí)代,出現(xiàn)了倫勃朗、維米爾、哈爾斯等大師。自1871年大都會(huì)藝術(shù)博物館(Met)收藏這一階段的油畫以來,它們一直是館藏中的亮點(diǎn)。關(guān)于荷蘭黃金時(shí)代繪畫的展覽以前也有不少,比如2018年華盛頓國家美術(shù)館舉辦過荷蘭黃金時(shí)代以海洋為主題繪畫的展覽。而本次展覽匯集了幾件Met館藏中最偉大的作品,以嶄新的視角展現(xiàn)這一藝術(shù)史上的非凡篇章。

17世紀(jì)的荷蘭黃金時(shí)代幾乎可以說是荷蘭的巔峰時(shí)期,荷蘭的社會(huì)文化等各方面都非常繁榮。由于荷蘭擁有很多全球貿(mào)易線路,各色人等對藝術(shù)的需求量很大,也催生了藝術(shù)的繁盛。

維米爾,《學(xué)習(xí)中的女子》,1665-1667年

展覽將觀眾導(dǎo)向17世紀(jì)荷蘭文化中的關(guān)鍵問題,問題涵蓋了宗教與炫耀性消費(fèi)的爭論、畫家對女性家庭生活的迷戀等。展覽以 “新國家的面孔”“信仰問題”“大師、學(xué)生、對手”“喜劇繪畫”“有爭議的身體”“女性生活”和“在關(guān)上的門之后”等9個(gè)部分。每個(gè)部分將作品和概念分組成為有趣的視覺敘事,組織起67件藝術(shù)作品。這些作品的來源包括本杰明·奧特曼的遺贈(zèng),羅伯特·雷曼、杰克和貝莉·林斯基等人收藏。通過這些作品,展覽從一個(gè)新的視角來看荷蘭黃金時(shí)代的思想及其決定因素。

倫勃朗,《杰拉德·德·萊雷西》,1665-1667年

杰拉德·德·萊雷西,《阿波羅與奧萊拉》,1671年

這些不同來源和作者的作品在博物館的展廳中分別展出,如倫勃朗所作的《杰拉德·德·萊雷西》和萊雷西自己的作品《阿波羅與奧萊拉》并排展示,目的是在敘述這段時(shí)期關(guān)于現(xiàn)實(shí)主義和理想主義之間緊張關(guān)系時(shí),產(chǎn)生一種視覺上引人注目的效果。展覽的標(biāo)題來自這一時(shí)期的重要作品,菲利普·安吉爾的《油畫的贊美》(1642),這幅作品是對藝術(shù)中現(xiàn)實(shí)主義的辯護(hù)。

在展覽中也有一些很少被展出的作品,包括瑪格麗塔·哈夫曼的《一瓶花》,這是Met收藏中目前所知僅有的兩張由早期現(xiàn)代荷蘭畫家所畫的作品之一,也是唯一的一張這一時(shí)期荷蘭女性畫家的作品。這幅畫是一件很有意思的作品。因?yàn)閹缀鯖]有女性藝術(shù)家能夠用裸體模特,其中相當(dāng)一部分人專攻靜物畫,哈夫曼就是其中之一。她與憑借繪畫靜物花卉而聞名的畫家揚(yáng)·梵·海以森一起學(xué)習(xí),之后獲得了進(jìn)入巴黎皇家學(xué)院的資格,但由于一些不為人知的原因,她很快被驅(qū)逐了。這幅畫中,在對水果與花卉的精彩安排上,充分展現(xiàn)了藝術(shù)家的精湛技藝,她用了普魯士藍(lán)等創(chuàng)新性的顏料。隨著時(shí)間的推移,有機(jī)的黃色色淀顏料漸漸消褪,導(dǎo)致現(xiàn)在葉子顯現(xiàn)出藍(lán)色的樣子。

瑪格麗塔·哈夫曼,《一瓶花》,1716年

在Met雷曼翼樓中的這個(gè)小小的、昏暗的展廳仿佛變成了這些的偉大畫作原本裝飾著的房間。在展廳中,這些畫作掛在一起,大多在視線的水平線上,邀請觀眾走近,慢慢觀賞。

皖公網(wǎng)安備 34010402700602號(hào)

皖公網(wǎng)安備 34010402700602號(hào)